Das Deutsche Aktieninstitut (DAI) hat im März einen Anstieg der Zahl der Aktionäre um etwa 250 000 vermeldet. Insgesamt sollen damit nun rund 10,3 Millionen Bürger in Aktien oder Fonds investiert sein. Ein Grund zum Jubeln? Wohl kaum, denn bei genauer Betrachtung hat die Zahl der direkten Aktionäre sogar abgenommen, nämlich um 373 000. Der Gesamtanstieg erklärt sich aus der Zunahme von Zuflüssen in Fonds, die von den anhaltenden Niedrigzinsen profitieren. Viele Anleger sind praktisch gezwungen, ihr Geld bei Kapitalsammelstellen zu anzulegen. Dazu tragen auch die explodierenden Kosten und Risiken auf dem Immobilienmarkt bei.

Aber die Zahlen sind nur die halbe Wahrheit. Denn zu dieser Entwicklung hat auch eine ganze Reihe von regulatorischen Entscheidungen beigetragen. Angesichts des absehbaren Endes des Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetzes (KapMuG) im kommenden Jahr ist es an der Zeit für eine Bilanz des Regulierungsumfelds. Gerade in diesem Bereich wurden schon vor Jahren die Weichen falsch gestellt.

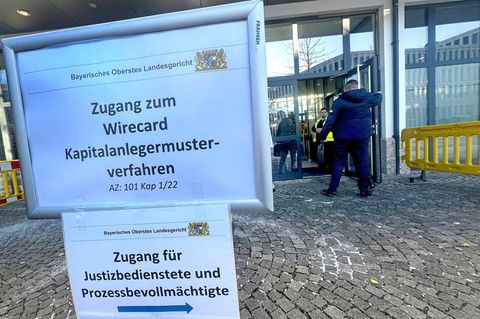

In jüngster Zeit gab es für potenzielle Aktienkäufer kaum gute Nachrichten. Das Jahr 2018 war an der Börse voller Enttäuschungen. Nur Anlageprofis sehen fallende Kurse als Chance zum Einstieg, „normale“ Anleger werden dadurch eher abgeschreckt. Mindestens ebenso abschreckend sind auch Meldungen von laufenden Gerichtsverfahren gegen börsennotierte Unternehmen. Dazu gehört vor allem ein prominentes KapMuG-Verfahren vor dem Oberlandesgericht Braunschweig, bei dem es darum geht, ob Volkswagen den Kapitalmarkt 2015 zu spät über die finanziellen Folgen des Dieselskandals informiert hat.

Ebenfalls sehr öffentlichkeitswirksam ist der seit mittlerweile mehr als zehn Jahren laufende Prozess von Telekom-Anlegern, bei dem den Klägern bisher keine Entschädigungen zugesprochen wurden, sondern nur ein Musterurteil erging. So sehen sich knapp 17 000 Anleger jetzt vor die Aufgabe gestellt, einzeln ihren Schaden einzuklagen – ein langwieriges und teures Unterfangen. Aber gerade dieses Verfahren ist einen genaueren Blick wert: Denn den Deutschen ist durch die sogenannte Volksaktie die Lust am Aktieninvestment gründlich ausgetrieben worden. Wenn man dann, wie in diesem Fall, nicht auf einen funktionierenden Rechtsschutz vertrauen kann, wird deutlich, warum das private Aktieninvestment keinen guten Ruf genießt.

Deutschland auf Platz 72

Deutschland steht beim Schutz für Minderheitsaktionäre international einfach schlecht da. Bereits vor drei Jahren wies Professor Eric Nowak vom Swiss Finance Institute darauf hin, dass Deutschland im „Doing Business“-Ranking der Weltbank im Bereich des Schutzes für Minderheitsaktionäre nicht unter den vordersten 50 Wirtschaftsnationen zu finden war. Und im neuen „Doing Business“-Ranking schneidet Deutschland mit einem Score von 58 von 100 noch schlechter ab und besetzt nun den 72. Platz. Wir befinden uns damit unter dem Durchschnitt aller OECD-Länder.

Wenn man will, dass Deutschland ein Land der Aktionäre wird, muss man auch für die rechtlichen Rahmenbedingungen sorgen. Ein effektiver Anlegerschutz benötigt neben Kontroll- und Mitspracherechten daher auch zwingend die Möglichkeit für Aktionäre, als Gruppe eine Klage einzureichen. Dieser Schutz ist notwendig, um Exzesse von Mehrheitseigentümern zu verhindern und ihre Informationsvorteile auszugleichen. Anlegerschutz ist darüber hinaus aber auch wichtig für die Fähigkeit von Unternehmen, das für Wachstum, Innovation, und Wettbewerb erforderliche Kapital aufzubringen. Sobald Kapitalanleger kein Vertrauen mehr in die Unternehmen haben, wird dem Kapitalmarkt eine wichtige Säule genommen.

Denn die Realität sieht leider so aus: Das Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz, eine „Lex Telekom“, läuft im November 2020 aus – und das Bundesjustizministerium macht keine Anstalten, es zu verlängern oder zu reformieren. Der ersatzlose Wegfall des KapMuG wäre ein großes Problem für alle Anleger, denn die als „Eine-für-Alle-Klage“ gepriesene, kürzlich eingeführte Musterfeststellungsklage ist nicht für Aktionäre anwendbar, sie gilt ausschließlich für Verbraucher.

Aber auch das KapMuG hat die Probleme von Musterverfahren aufgezeigt: Dadurch, dass sie nur auf Sachverhaltsfeststellung zielen, werden zentrale Ziele nicht erreicht. Es gibt eben keine Entlastung der Justiz und auch keine sachgerechte Justizgewährung für geschädigte Anleger. Durch die Musterfeststellungsklage können ebenfalls keine Leistungsurteile erstritten werden. Das kann beispielsweise dazu führen, dass nach Abschluss der VW-Musterfeststellungsklage 400 000 Kläger ihre Ansprüche einzeln einklagen müssen. Auf eine Vergleichsbereitschaft von Volkswagen sollte man nicht setzen.

Losgelöst von diesem Fall kommt hinzu, dass es kaum klagebefugte (und klagewillige!) Einrichtungen gibt. Die klagebefugten Verbände verfügen nicht über die entsprechenden Ressourcen. Somit ist vielen Verbrauchern dieser Weg verstellt. Das zeigt sich in den Zahlen: Prognostizierte das Justizministerium 450 Musterfeststellungsklagen im ersten Jahr, so sind bisher nur vier dieser Klagen eingereicht worden. Von diesen wurde eine nicht angenommen und eine weitere als unzulässig abgewiesen. Man darf davon ausgehen, dass die ursprüngliche Prognose bereits jetzt Makulatur ist.

Hoffnung auf EU-Richtlinie

Immerhin hat man auf europäischer Ebene erkannt, dass es an der Zeit ist, die Aktionärsrechte wieder zu stärken. Daher sollen durch die 2. EU-Aktionärsrechterichtlinie die notwendigen Kurskorrekturen erfolgen. Gegenwärtig befindet sich die Richtlinie im Umsetzungsprozess im Bundestag. Erneut steht das Gesetz mit dem schönen Titel ARUG II unter der Überschrift: „Stärkung der Aktionärsrechte“. Und in der Tat wären echte Mitspracherechte bei Third-Party-Relations und Managementvergütungen ein Fortschritt. Hier gibt es jedoch noch keine Einigung.

Wer die private Aktienanlage wirklich stärken will, muss dafür sorgen, dass Aktionäre in den Unternehmen, gerade in der Hauptversammlung, wieder mehr Rechte erhalten. Da könnte die Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie für eine Verbesserung sorgen. Mindestens ebenso wichtig ist aber ein effektiver Rechtsschutz. Hier bestehen nach wie vor strukturelle Defizite für Anleger und Verbraucher. Solange kein echter kollektiver Rechtsschutz etabliert wird, ohne Umwege über Verbände und Musterurteile, existieren diese Lücken weiterhin und sorgen dafür, dass sich in Deutschland auch künftig keine Aktienkultur entwickeln wird.