Mit diesem Interview dürfte er für Aufsehen sorgen: Der Chef einer der größten Entwickler für Künstliche Intelligenz fordert scharfe Regeln für seine eigenen Produkte. Mit Blick auf die rasante Entwicklung der revolutionären Technik beschäftige ihn vor allem „der Druck, sie auf vorteilhafte Art und Weise einzusetzen, aber gleichzeitig kann sie sehr schädlich sein, wenn sie falsch eingesetzt wird“, sagte Google-Chef Sundar Pichai dem US-TV-Magazin „60 Minutes“. „Wir haben noch nicht alle Antworten, und die Technologie entwickelt sich schnell. Lässt mich das nachts nicht schlafen? Absolut.“

Früher oder später müsse es Regulierung geben, appellierte Pichai. Denn „jeder, der schon einmal an KI gearbeitet hat, erkennt, dass das etwas so Andersartiges und Tiefes ist, dass wir soziale Regeln brauchen, wie wir uns anpassen.“ Pichai fordert zum Beispiel: „Wir brauchen Gesetze gegen Deepfakes, und es muss Konsequenzen haben, wenn jemand Deepfake-Videos erstellt, die der Gesellschaft Schaden zufügen.“ Die KI ist heute schon so weit, dass sie Aussehen und Stimme eines Menschen täuschend echt imitieren kann.

Der Google-Chef warnt: Die Folgen der Technik könnten für die Menschheit größer sein als die Entdeckung des Feuers oder der Elektrizität. „Es geht um den Kern davon, was Intelligenz ist und was die Menschheit ausmacht.“ Die Gretchenfrage dabei laute: „Verliert die Menschheit irgendwann die Kontrolle über die Technologie, die sie entwickelt?“

Blindflug in den Untergang der Menschheit

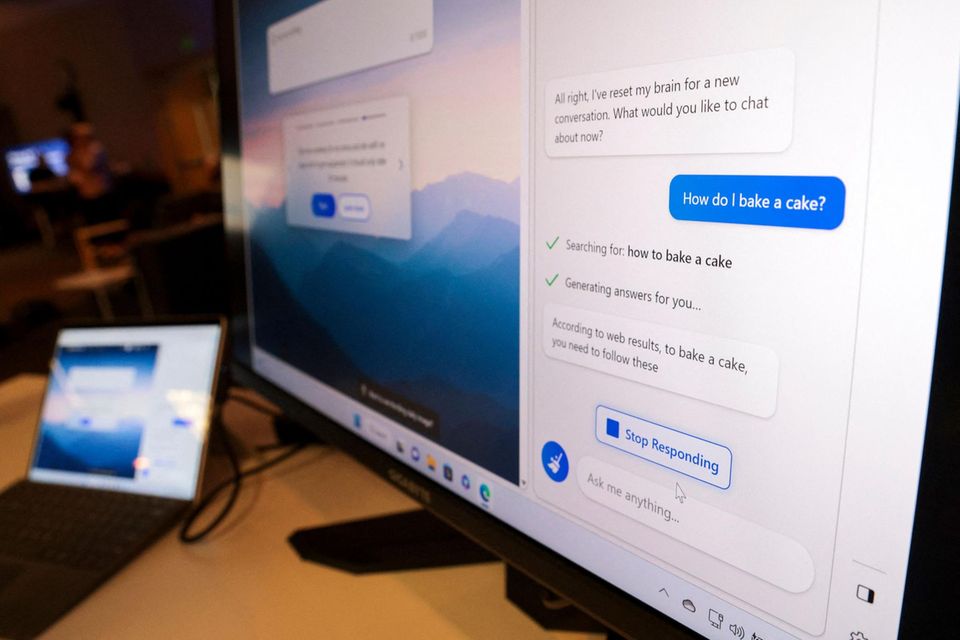

Google und andere Internetgiganten wie Microsoft und Baidu aus China stecken derzeit mitten in einem technologischen Wettrüsten um die Vorherrschaft an der KI-Front. Der Silicon-Valley-Konzern setzt die Technik bereits bei Photo-Apps wie Lens oder Google Fotos ein, fährt ansonsten aber einen eher zurückhaltenden Kurs – damit die Gesellschaft genug Zeit bekommt, sich an die neue KI-Welt zu gewöhnen, wie Pichai sagt. OpenAI drückt dagegen mit ChatGPT deutlich mehr auf die Tube.

Nicht nur Pichai, auch andere Brancheninsider fordern daher längst für die Entwicklung Künstlicher Intelligenz strikte Regeln – aus Angst vor den potentiell katastrophalen Konsequenzen, falls sie außer Kontrolle gerät. „Wir müssen den Wettlauf zu gottähnlicher KI verlangsamen,“ warnte etwa Ian Hogarth, ein KI-Forscher und Venture-Capital-Investor bei dutzenden KI-Startups, vergangene Woche in der „Financial Times“. Hogarth besorgt vor allem der Drang zur Entwicklung von „artifical general intelligence“ (AGI), also allgemeiner künstlicher Intelligenz, die sich OpenAI und Co. explizit auf die Fahne geschrieben hätten.

Denn die technokratische Bezeichnung transportiere nicht annähernd den Technologie- und Zivilisationsbruch, den sie bedeuten würde: „ein superintelligenter Computer, der selbständig lernt und sich entwickelt, der seine Umwelt ohne Aufsicht versteht und die Welt um ihn herum verändern kann.“ Das könne zur „Zerstörung der menschlichen Rasse führen oder sie überflüssig machen.“ Die KI-Firmen würden „auf eine Ziellinie zurennen ohne zu verstehen, was auf der anderen Seite liegt“.

Milliarden für den Geist aus der Maschine

Laut Hogarth sind sie zwar noch nicht da. Aber sie kommen dem Ziel immer näher. Das liegt vor allem an zwei Faktoren: massivem Kapitaleinsatz und exponentiell wachsender Rechenleistung. In den letzten zehn Jahren habe die sich dramatisch erhöht – um den Faktor 100 Millionen. Statt mit kleinen Datenbanken würden die Algorithmen heute mit dem gesamten Internet gefüttert. Deshalb könnten sie heute schon Prüfungen bestehen, Software schreiben – und Menschen aktiv täuschen, wie etwa GPT4 von OpenAI.

Zudem sei der Wettlauf vor allem von Geld getrieben. Seit der Veröffentlichung von ChatGPT im Winter sei eine gigantische Kapitalwelle in die Industrie geschwappt. Allein seit Jahresbeginn hätten acht der führenden KI-Firmen mehr als 20 Milliarden Dollar eingesammelt. Bei der ersten Finanzierungswelle von Deepmind im Jahr 2012 seien dagegen gerade mal 23 Millionen Dollar investiert worden. Hogarth findet es falsch, dass „folgenreiche Entscheidungen, die potentiell jedes Leben auf der Erde betreffen, von einer kleinen Gruppe privater Firmen ohne demokratische Kontrolle getroffen werden“.

In dem Beitrag von „60 Minutes“ gibt Google übrigens einen exklusiven Einblick in ein experimentelles Tool, das der Konzern noch gar nicht veröffentlicht hat: Auf Knopfdruck verwandelt es Texteingaben in bewegte Bilder. Es ist womöglich der Einstieg in eine Welt in nicht allzu ferner Zukunft, in der menschliche Fantasie digitale Wirklichkeit wird. Im Film wird das anhand eines fliegenden Golden Retrievers demonstriert. Aus Sicherheitsgründen darf Googles Video-Generator nämlich keine Bilder von Menschen erzeugen. Bislang.

Dieser Artikel ist zuerst auf n-tv.de erschienen.