Capital: Auf die Wiederwahl Emmanuel Macrons haben sowohl die Gewerkschaften als auch die Arbeitgeber erleichtert reagiert. Muss das verwundern?

ARMIN STEINBACH: Seitens der Arbeitgeber hatte sich insbesondere der Industrieverband Medef ganz eindeutig für Macron ausgesprochen. Das verwundert keinesfalls. Sein Programm steht für Kontinuität und Investitionssicherheit in Frankreich und Europa. Macron ist die sichere Partie, während Marine Le Pen ein großes Risiko in jeder Hinsicht darstellt. Ihr wirtschaftspolitisches Programm ist auf tönernen Füßen gebaut, finanzpolitisch unsolide und nicht gedeckt – ein Tohuwabohu. Viele Vorhaben waren extrem europafeindlich und damit wirtschaftsfeindlich. Insofern überrascht das nicht.

Inhaltlich will Macron mehr auf linke Wähler zugehen, warum?

Das ist politisches Kalkül, um sich in den anstehenden Parlamentswahlen im Juni die Mehrheit zu sichern. Er muss auf die große Wählerschaft von Jean-Luc Melenchon, dem weit links stehenden Kandidaten, zugehen und eine Offerte machen. Um sie zu gewinnen, hat er bereits Maßnahmen angekündigt, die genau das versuchen – nämlich sozialpolitisch und klimapolitisch Akzente zu setzen. Er muss die Wahl gewinnen, will er nicht in die Kohabitation laufen – also als Präsident einen Premierminister einer anderen Partei zur Seite zu haben, was bedeuten würde, die nächste Legislaturperiode als Lame Duck zu verbringen. Um das zu verhindern, muss er jetzt den linken Wählern ein Angebot machen.

Was würde das für seine Wirtschaftspolitik bedeuten?

Nichts Gutes. Ich gehe nicht davon aus, dass Macron den wirtschaftspolitischen Reformelan seiner ersten Amtszeit noch einmal zeigen wird. Er ist sehr wirtschaftsfreundlich gestartet, hat die Vermögenssteuer abgeschafft, die Einkommensteuer auf Kapitalbesitz vereinfacht, den Arbeitsmarkt flexibilisiert. Damit hat er verkrustete Strukturen gelöst. Das hat sich niedergeschlagen in einem Wirtschaftswachstum, das seit seinem Amtsantritt über dem von Deutschland gelegen hat. Diesen Reformeifer wird er jetzt nicht wiederholen können, weil er mit einem weniger starken Mandat ausgestattet ist, und weil er die Wählerschaften sowohl links als auch rechts berücksichtigen muss, die stärker sozialpolitisch orientiert sind. Deshalb wird er sozialpolitisch einiges auf den Weg bringen. Und das wird die öffentlichen Finanzen weiter unter Druck setzen, so dass finanzpolitisch wenig Spielraum für andere Entlastungen bleiben wird – beispielsweise Steuersenkungen für Unternehmen, die er eigentlich auch noch vorhatte.

Man sollte meinen, die guten Wirtschaftsdaten - gesunkene Arbeitslosigkeit und stärkeres Wirtschaftswachstum – hätten schon dazu beigetragen, die gesellschaftliche Spaltung zu lindern. Nun scheint sie tiefer als zuvor. Wie kann Macron die Nation versöhnen?

Es sind sicherlich mehrere Trends, die auf die ökonomische und sozioökonomische Ungleichheit hinwirken. Seine Reformen haben gerade steuerlich weniger die Geringverdiener im Blick gehabt als die Verdiener im mittleren und oberen Segment. Aber auch das Stadt-Land-Gefälle spielt eine große Rolle. Macron hat vor allem Wähler auf dem Land verloren und weniger in den Städten. Eine große Rolle spielt die Deindustrialisierung, in der Frankreich seit Jahren steckt, und auch zu den regionalen Ungleichgewichten beiträgt. Um dem entgegenzuwirken, wird er sicherlich sozialpolitisch handeln müssen, gerade in der aktuellen Situation, wo die Kaufkraft so stark unter Druck gerät.

Es war doch Marine Le Pen, die den Verlust der Kaufkraft im Wahlkampf besonders thematisierte…

Ja, die Befürchtung der Franzosen, dass sie ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen können, war sehr prominent. Macron wird also mit vielfältigen Entlastungen gerade den unteren Einkommen und den Geringverdienern etwas anbieten. Was er mit Subventionen an der Zapfsäule und Energiegutscheinen von 100 Euro für sechs Millionen Haushalte begonnen hat, will er mit Lebensmittelschecks für Bedürftige fortsetzen. Es wird eine Reihe von sozialpolitischen Maßnahmen geben, die den Inflationsdruck abfedern und den sozialen Frieden sichern. Und dann wird gesellschaftspolitisch eine große Rolle spielen, wie er die Wähler an den politischen Rändern gewinnt. Macron dürfte an eine Änderung des Wahlsystems denken. Das Mehrheitswahlrecht ist in einem gespaltenen Land nicht zeitgemäß.

Wie meinen Sie das?

Im französischen Mehrheitswahlrecht sind die unterlegenen Parteien kaum repräsentiert, zumindest nicht in der Präsidentschaft – und auch nicht hinreichend im Parlament. Gerade in der Stichwahl in der zweiten Runde haben viele Menschen deswegen gar nicht gewählt, oder sie gaben ungültige Stimmzettel ab, weil sie sich nicht mehr politisch repräsentiert fühlen. Dagegen kann man demokratiepolitisch neue Instrumente ausprobieren, beispielsweise das Verhältniswahlrecht. Es gab schon Überlegungen für das Parlament. Solche Instrumente wird er entwickeln müssen, um die Politikverdrossenheit zu überwinden.

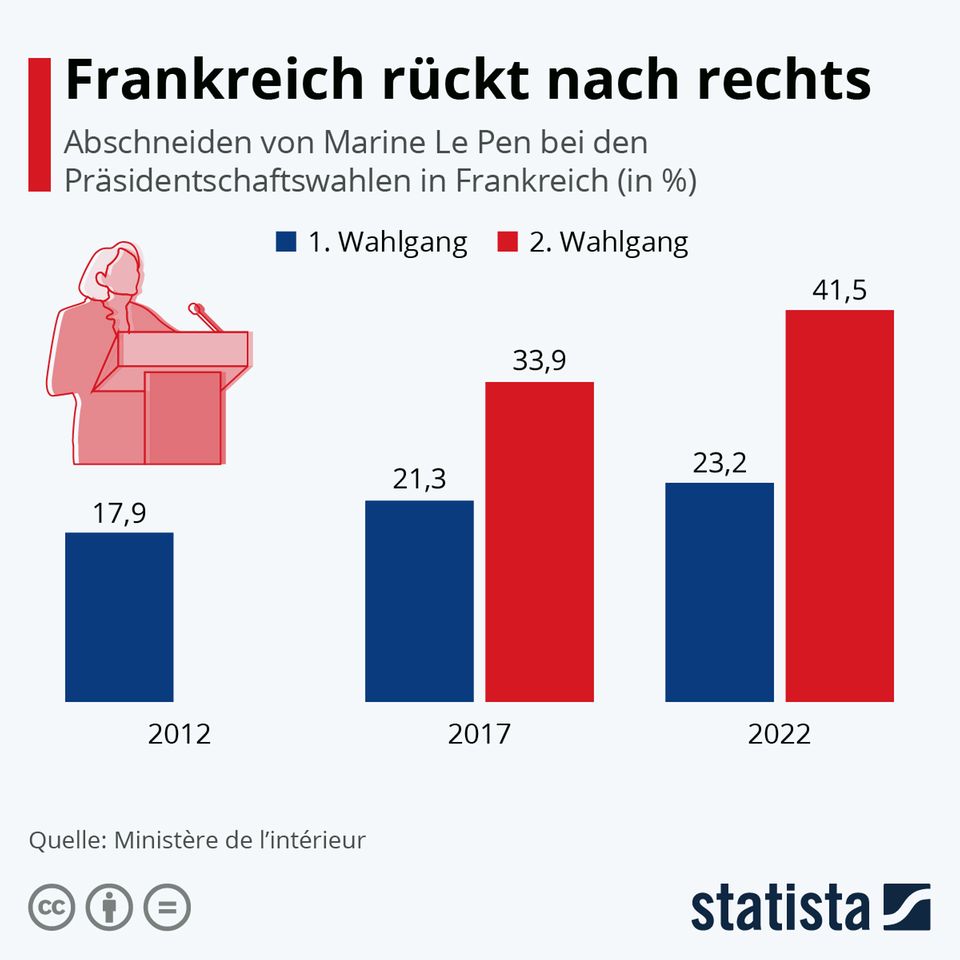

Macron sagte: „Ich werde in den fünf Jahren alles tun, damit es keine Gründe mehr gibt, für die Extremen zu stimmen.“

Das hat er vor fünf Jahren so gesagt und jetzt in etwas veränderter Form wieder. Allerdings hat die Rechte mehr Stimmen gewonnen. Also ist er mit diesem Anspruch letztes Mal gescheitert. Und diesmal wird es noch schwieriger. Nicht nur, weil sein Wahlergebnis schlechter ist, sondern weil die Spaltung im Land noch stärker ausgeprägt ist.

Wird die Sozialpolitik dann alles andere überschatten?

Die Sozialpolitik wird sehr breiten Raum einnehmen, um die Spaltung des Landes zu überwinden. Finanzpolitisch wird das Frankreich weiter an die Grenzen dessen führen, was nachhaltig ist. Noch sind die Wirtschaftsdaten gut – das Wachstum, die sinkende Arbeitslosigkeit, der Anwuchs von Erwerbspersonen in Beschäftigung. Aber zugleich stehen die Staatsschulden auf Rekordniveau. Werden die sozialpolitischen Maßnahmen immer weitergetrieben, dann bleibt kein Raum mehr für wirtschaftsfreundliche Schritte, wie etwa die Senkung der Unternehmenssteuern. Die war anvisiert, wird nun aber hinten anstehen.

Heißt das, alle Pro Business-Reformen werden ad Acta gelegt?

Ich gehe davon aus. Er hat die ersten zwei Jahre einiges auf den Weg gebracht. Aber dann stagnierte vieles, weil ihm die Gelbwestenproteste einen Strich durch die Rechnung machten – etwa bei der Reform der Rente. Die war ein zentrales Thema auch in diesem Wahlkampf. Sie spielt nun einmal für die Tragfähigkeit der Staatsfinanzen und auch für die Belastung der Unternehmen eine wichtige Rolle. Es zeichnet sich aber ab, dass Macron die Reform des Renteneintrittsalters von 62 auf 65 Jahre nicht durchhalten wird. Es wird am Ende nur eine Art Soft-Reform geben. Und das ist nur eine Entwicklung, die nicht wirtschaftsfreundlich ist.

Woran denken Sie noch?

Was der Präsident auch anpacken müsste, ist der Fachkräftemangel. Der hat im Wahlkampf kaum eine Rolle gespielt. Fakt ist jedoch, dass im vergangenen Jahr die Hälfte der französischen Arbeitgeber Schwierigkeiten hatten, Stellen mit adäquaten Fachkräften zu besetzen. Das betrifft den Gesundheits- und Tourismussektor, aber auch schon industrielle Sektoren. In Anlehnung an das deutsche Ausbildungssystem wurden einige Elemente in Frankreich reformiert. Aber das Land braucht perspektivisch eine gesteuerte Zuwanderung – eine Fachkräfte-orientierte Migration. Das ist, wie Sie sich denken können, ein rotes Tuch, und wird daher nicht beherzt genug angegangen.

Erwarten Sie eine Fortsetzung der Arbeitsmarktreformen im Sinne verstärkter Fortbildung?

Das ist Teil der Reform gewesen. In den ersten zwei Jahren wurde mit „Flexicurity“ – einem Mix aus Flexibilität und Sicherheit, Lockerung von Kündigungsschutz bei zugleich besserer Sicherheit für Arbeitnehmer bei Versorgungsansprüchen – ein begrüßenswerter Ansatz gewählt. Macron hat jetzt in Aussicht gestellt, den Förder- und Forder-Ansatz von Sozialhilfeempfängern, den wir von der Agenda 2010 kennen, fortzusetzen. Sozialhilfeempfänger sollen 20 Stunden pro Woche arbeiten oder sich fortbilden, um die Integrationsfähigkeit in den Arbeitsmarkt zu verbessern. Ich gehe allerdings davon aus, dass er dieses Projekt auch nicht mehr so entschieden angehen wird, eben weil er sozialpolitisch von der linken Seite sehr stark unter Druck steht.

Was wird aus den angekündigten Steuersenkungen für Unternehmen?

Mit der Abschaffung der Vermögenssteuer und der pauschalierten Kapitalertragssteuer ist er schon ein großes Stück gegangen, was auch gutgeheißen wurde. Aber schon im Wahlkampf blieb die Aussicht auf niedrigere Unternehmenssteuern sehr vage. Angesichts der aktuellen Problemherde Inflation und Kaufkraft ist meine Prognose, dass dies auf absehbare Zeit nach hinten geschoben wird. Eher wird der Präsident versuchen, die Rentenreform noch einmal anzugehen – obwohl er dabei bisher gegen eine harte Wand der Gewerkschaften lief.

Frankreich steht wirtschaftlich nach der Pandemie besser da als Deutschland. Dafür hat die Regierung etwa 600 Mrd. Euro in die Hand genommen. Hat sie die anders ausgegeben?

Nein, der finanzpolitische Ansatz ist instrumentell derselbe gewesen: ein beherztes antizyklisches Gegensteuern in der Pandemie mit umfangreichen Unternehmenshilfen für Liquidität, um Insolvenzen abzuwenden, und Kurzarbeitergeld. In Frankreich war der Wirtschaftseinbruch während der Pandemie größer, aber Frankreich hat sich deutlich schneller erholt als Deutschland – allerdings mit der nicht unerheblichen Nebenwirkung, dass die Staatsverschuldung auf ein neues Rekordniveau getrieben wurde.

Die steht auf fast 115 Prozent des BIP. Korrekt? Frankreich macht mehr Schulden als Italien?

Genau, das ist die Entwicklung seit der Finanzkrise, auch wenn die Gesamtverschuldung in Italien noch höher liegt. Aber die Entwicklung ist für die europapolitische Dimension enorm wichtig, zumal seit zwei Jahren die Fiskalregeln der EU ausgesetzt sind, um ein Gegensteuern in der Pandemie zu erlauben. Sie sollten eigentlich im nächsten Jahr wieder in Kraft gesetzt werden. Mit dem aktuellen Druck könnte es indes darauf hinauslaufen, die Aussetzung der Regeln um ein Jahr verlängert wird. Langfristig gesehen bedeutet das steigende Risiken, was die Nachhaltigkeit der Staatsfinanzen angeht – gerade in einem Szenario, in dem die Zentralbank sich geldpolitisch gezwungen sehen könnte, auf die Inflation zu reagieren und die Zinsen zu erhöhen. Zusammen mit steigenden Staatsschulden könnte das Nervosität an den Finanzmärkten führen. Das ist der eine Problemherd.

Sie sehen einen weiteren?

Der zweite Problemherd auch in dem Zusammenhang ist, dass auf europäischer Ebene eine Reform der europäischen Fiskalregeln diskutiert wird. Und da prallen schon geraume Zeit Welten aufeinander. Die einen wollen das Regelwerk so lassen, wie es ist – also die sogenannten Maastricht-Kriterien, die insbesondere die Staatsverschuldung auf 60 Prozent des BIP beschränken. Andere Länder wollen deutlich mehr Flexibilität im System. Dieser Konflikt wird sich verschärfen.

Und Macron will die Regeln auch lockern, er hält die 60 Prozent-Grenze für nicht mehr zeitgemäß…

Macron wird, angeheizt durch die Forderung von Le Pen, das Regelwerk ganz abzuschaffen, sehr robust auftreten. Hier sind Konflikte vorprogrammiert. Ökonomisch kann man durchaus in Frage stellen, ob der bisherige „one size fits all“-Ansatz von 60 Prozent möglicherweise nicht für alle Länder den ökonomischen Gegebenheiten gerecht wird. Allerdings muss man im Blick haben, dass Regeländerungen auf den Finanzmärkten nicht den Eindruck fehlender Glaubwürdigkeit erzeugen sollten. Insofern ist das eine Gratwanderung. Eine Regeländerung, die im Hinblick auf die klimapolitischen Vorhaben durchaus sinnvoll sein kann, wäre jedoch, Investitionen zum Klimaschutz zu privilegieren, sie also nicht mit herkömmlichen sozialpolitischen Staatsausgaben gleich zu behandeln.

Sehen Sie auch positive Impulse für die Europapolitik. Macrons Sieg wurde doch als Sieg für Europa gefeiert…

Macron ist überzeugter Europäer. Er hält schon seit einigen Jahren das Banner der strategischen Autonomie hoch. Europa soll in verschiedenen Bereichen weniger abhängig sein von anderen Ländern. Die aktuelle Krise mit Russland und die Risiken für die Energieversorgungssicherheit sind Wasser auf den Mühlen dieses Gedankens, dass Europa sich hier stärker auf Autonomie fokussiert. Neben Energie ist hier an die Digitalisierung und die Unabhängigkeit von amerikanischen Tech-Konzernen zu denken. Auch die Sicherheits- und Verteidigungspolitik wird europapolitisch neue Integrationsimpulse sehen. Die von Olaf Scholz ausgerufene Zeitenwende wird dazu führen, dass auf zentraler Ebene in Europa die Sicherheit und Verteidigung gestärkt wird und damit auch die Souveränität.

Dafür dürfte die Bundesregierung aufgeschlossener sein, als beispielsweise für den Gang Richtung europäischer Schuldenunion, oder?

Ich würde mit Blick auf Europa von einem zweischneidigen Schwert sprechen. Einerseits sind positive Entwicklungen für den deutsch-französischen Motor zu erwarten – etwa in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik, dem Aufbau eines gemeinsamen Militärs, dem Verzicht auf das Einstimmigkeitsprinzip in dem Bereich, mehr Verteidigungskooperation. Das wird auch Wachstumsimpulse und angesichts hoher Verteidigungsetats in beiden Partnerländern auch industriepolitische Akzente setzen. Aber andererseits sind im Bereich der Fiskal- und der Finanzpolitik Konflikte absehbar.

Wo sehen Sie schwierige Erwartungen von Paris an Berlin?

Perspektivisch sicherlich bei der Reform der Fiskalregeln. Ein anderes schwieriges Thema aktuell ist die Entkoppelung von Strom- und Gaspreisen. Frankreich kann durch seine Atomkraft sehr günstig Strom produzieren und würde den Preis gerne von dem sehr hohen Gaspreis entkoppeln. Auch Spanien und einige andere Länder möchten das aus nachvollziehbaren sozialpolitischen Gründen durchsetzen. Allerdings würde das Eingriffe in den europäischen Binnenmarkt erforderlich machen. Das lehnt Deutschland bisher vehement ab – weil dann der grenzüberschreitende Stromhandel behindert und die Versorgungssicherheit gefährdet würden. Also das ist eine aktuelle Konfliktstelle.

Und zieht man in der Klimapolitik an einem Strang?

Auf hoher Flugebene ja – Macron wird zu einem flammenden Klimapolitiker, um die Linke zu befrieden. Wenn es konkret wird, kann es Konflikte geben. Deutschland setzt mit seinem Koalitionsvertrag einen starken klimapolitischen Impuls, der auch europäisch wirken soll. Dazu gehört die Ausweitung des Zertifikatehandels zur Berechtigung von CO2-Emissionen auf den Bereich Verkehr und Gebäude. Was Deutschland national schon begonnen hat, braucht es aus klimapolitischen und ökonomischen Gründen auch auf europäischer Ebene. Der Handel mit Zertifikaten ist ein sinnvolles Instrument, wird von Macron aber bisher abgelehnt und blockiert, weil er in Frankreich preissteigernd wirken würde.

Wird Macrons Bewegung im Parlament ihre Mehrheit verteidigen können? Oder muss der Präsident mit angezogener Handbremse regieren?

Es gibt in der Tat diese beiden Szenarien. Entweder er schafft es und behält die präsidialen, umfassenden Möglichkeiten zu regieren. Oder er wird zur Lame Duck. Dieses Risiko hängt jetzt entscheidend von den nächsten Wochen ab und von seiner Fähigkeit, die unterschiedlichen Wählergruppen zu vereinen. Aber natürlich auch davon, ob es anderen Wählergruppen, den Rechtsextremen und Linksextremen, gelingt, Gegenkandidaten zu positionieren. Macron muss Zugeständnisse machen, und die sind vor allem sozialpolitischer und klimapolitischer Natur. Sprich eine stärkere Entlastung bei der Kaufkraft und keine zu ambitionierte Rentenreform einerseits. Und andererseits klimapolitisch einiges auf den Weg bringen – womöglich mit einem künftigen Premierminister oder einer Premierministerin, die für ein klimapolitisches Profil steht und ambitionierte Ziele beim Ausbau der erneuerbaren Energien vorantreiben wird. Wir werden voraussichtlich auch sehen, dass er beim Thema Wasserstoff eine große industriepolitische Kampagne fahren und dafür sehr viel Geld in die Hand nehmen wird.

Er wird also Zumutungen an die Wähler tunlichst vermeiden…

Macron muss Lehren ziehen aus den Gelbwestenprotesten, die sich ja an höheren Benzinpreisen durch CO2-Abgaben entzündet haben. Mehrbelastungen etwa aus einem Zertifikatehandel wird er nicht in Kauf nehmen. Er will eher eine Entlastung bei den Preisen. Interessant ist auch die Diskussion, Gehälter von Unternehmenschefs und führenden Managern an die Erreichung von klimapolitischen Zielen zu koppeln. Damit kann man sehr gut in der linken Wählerschaft punkten, weil es auch die Sorge um das Auseinanderdriften der Gehälter reflektiert. Wenn Macron also auf diese Karte setzt, auf die Mischung aus Sozial- und Klimapolitik, dann wäre meine Prognose, dass er die Parlamentswahlen gewinnen wird – mit der Konsequenz, dass wirtschaftspolitische Reformen keine Priorität haben werden.