Der amerikanische Präsident Donald Trump hat mal wieder eine bahnbrechende Idee. Nach dem jüngsten Amoklauf an einer Schule in Parkland, Florida, will er nun allen Ernstes Lehrern einen Bonus geben, wenn sie im Unterricht eine Waffe tragen. Wer Mathematik und Physik lehrt, oder Englisch und Geschichte, sollte künftig also tunlichst auch präzise schießen können. Trump trägt den Krieg ins Klassenzimmer.

Der Präsident, der in seinem Wahlkampf eine zweistellig millionenschwere Unterstützung von der National Rifle Association (NRA) bekam, der amerikanischen Waffenlobby, kann sich hinter dem zweiten Zusatzartikel zur Verfassung verstecken: „Da eine wohlgeordnete Miliz für die Sicherheit eines freien Staats notwendig ist, darf das Recht des Volkes, Waffen zu besitzen und zu tragen, nicht beeinträchtigt werden.“ Seit vielen Jahren sind die verfassungsrechtlichen Ansichten darüber, was das genau heißen soll und ob es für den heutigen Kontext immer noch wörtlich zu nehmen ist, erschöpfend ausgetauscht worden. Ebenso erschöpfend ist die mit teilweise windigen Statistiken unterlegte Debatte darüber, ob es wirklich weniger Kapitalverbrechen gäbe, wenn es schwieriger würde, an Schusswaffen zu gelangen.

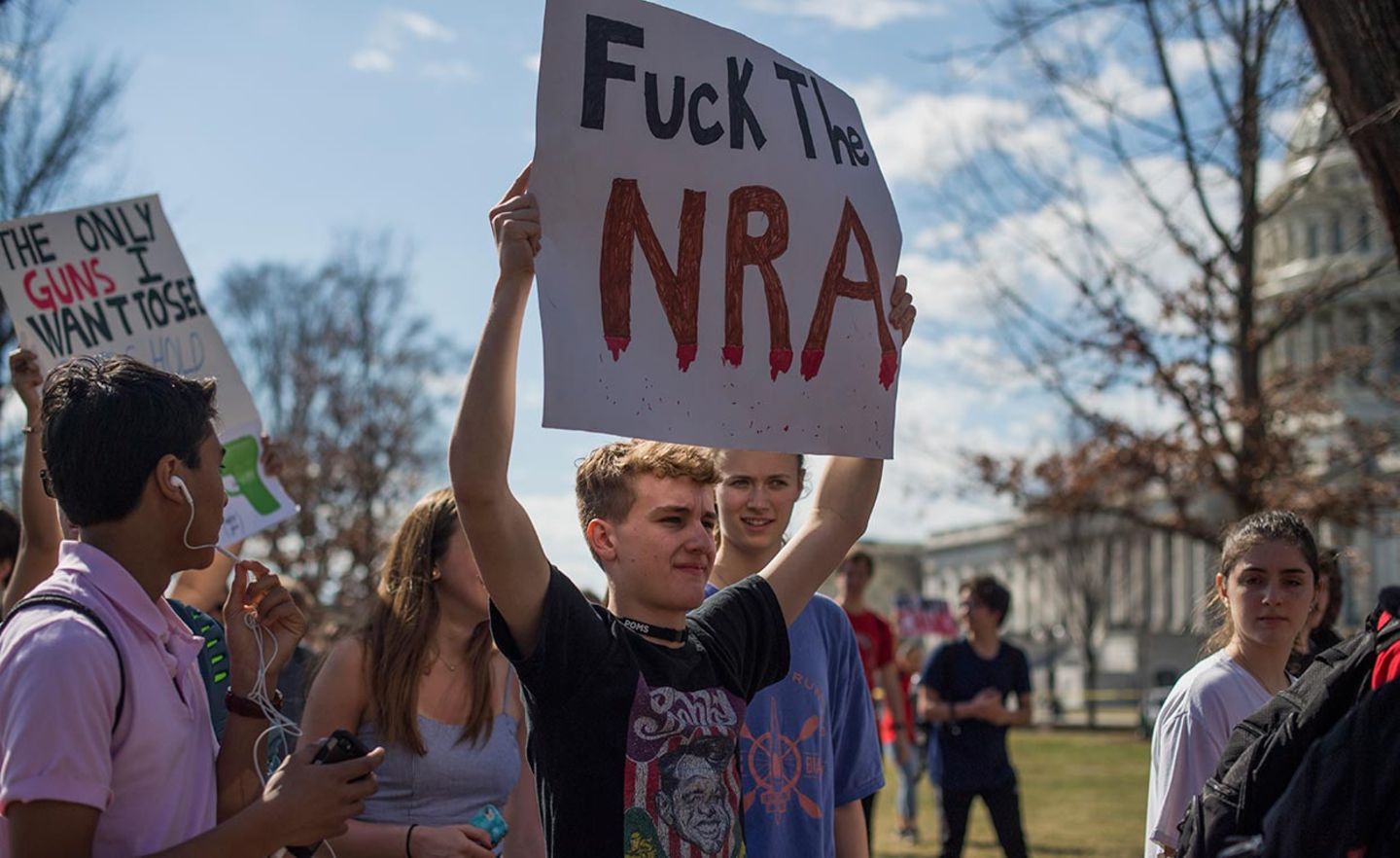

Letztlich geht es hier um eine Frage der Überzeugung – einer ideologischen Überzeugung freilich, gegen die in diesen Tagen immer mehr vor allem potentiell betroffene junge Amerikaner protestieren. Trump indes scheint nur die spieltheoretische Logik aller kalten Krieger zu kennen, die da heißt, eine Drohung lasse sich nur mit einer glaubwürdigen Gegendrohung unterbinden. Diese Rolle im gefährlichen Spiel hat er nunmehr den Lehrern zugedacht.

Es geht um die Reichweite staatlichen Handelns

In Trumps Vorschlag spiegelt sich neben solchem Kalkül eine ideologische Prägung, die ihm libertäre und anarchokapitalistische Geister eingeflüstert haben dürften. Diese bewegen sich theoretisch auf der Grundlage eines wichtigen Gedankens des englischen Philosophen John Locke aus dem 17. Jahrhundert, der in seiner „Second Treatise of Government“ im Zusammenhang mit der Institution des Eigentums davon spricht, dass jedem Menschen von Natur aus ein Recht am eigenen Körper zukomme. Alles weitere Eigentum legitimiert sich als logische Fortsetzung daraus, insoweit es als Frucht der eigenen Hände Arbeit entsteht. Dieses Eigentum bedingt das Recht zur Selbstverteidigung. Vor diesem Hintergrund haben die libertären Waffenfreaks freilich nicht nur die akute Sorge, dass es einer oftmals ineffizienten staatlichen Polizei nicht gelingen kann, sie zu verteidigen, die Kriminalität einzudämmen und Amokläufe zu verhindern.

Hinter ihrem Furor steht vielmehr noch die atavistische Vorstellung, auch gewaltsame Konflikte regele man überhaupt am besten von Mann zu Mann; das staatliche Gewaltmonopol sei ein Irrweg; überhaupt wäre ein Leben ohne Staat vorzuziehen. Um ihre eigene theoretische Basis derart zuspitzen zu können, müssen sie ausblenden, dass die Ausführungen Lockes Teil einer Fragestellung waren, in der es wohlgemerkt darum ging, die Rolle, Reichweite und Legitimität staatlichen Handelns zu definieren – also gerade nicht darum, den Staat abzuschaffen. Anders als Thomas Hobbes, 50 Jahre früher geboren und vom Bürgerkrieg traumatisiert, räumt Locke dem Staat dabei keine absolute Herrschaft ein.

Die radikalen Staatsabschaffer können auf keine reale Gesellschaft verweisen, in denen ein solches Abschreckungsgleichgewicht allein unter Privaten, wie es ihnen vorschwebt, je tatsächlich funktioniert hat. Statt der historischen Belege, die sie eben nicht erbringen können, verweisen sie deshalb gern auf die isländischen Sagen aus dem 13. Jahrhundert, in denen allerlei Dramen aus dem Leben in einer primitiven reinen Privatrechtsgesellschaft geschildert sind. Die berühmteste von ihnen ist „Njáls saga“ – eine Geschichte, deren Autor eine Familienfehde schildert, in der unnachgiebige Vorstellungen von Familienehre und Blutrache in eine fürchterliche Spirale der Gewalt münden. Gerade diese Erzählung hat für viele Libertäre und Anarchokapitalisten die Qualität eines intellektuellen Sehnsuchtsorts. Denn das, was es dort an Recht gibt, entsteht evolutionär als kollektive Verhandlungssache (im Althing); seine Durchsetzung durch Verteidigung und Strafe ist reine Privatangelegenheit. „Immerhin“ drei Jahrhunderte habe dieses System spontan und freiwillig vereinbarten Rechts überlebt und für Stabilität gesorgt, frohlocken Autoren wie David Friedman , Sohn des Nobelpreisträgers Milton Friedman; zu Ende gegangen sei es nur infolge der Fremdherrschaft.

„Nur“ drei Jahrhunderte hat es überlebt und das auch nur unter üppigem Blutvergießen und erheblichen Kosten, sollte man den Schönfärbern entgegnen, deren Träume heute politisch relevant zu werden scheinen. Man sollte die isländischen Sagen als das lesen, was sie sind: intellektuell faszinierende literarische Zeugen eines schaurigen Institutionenversagens aus primitiver Zeit. Auf den Staat und das staatliche Gewaltmonopol zu verzichten, wie es manche vom alten Island träumende Libertäre sich vorstellen, würde genau dorthin zurückführen: ins primitive Mittelalter. Und Donald Trump? Als Präsident hätte der sich dann immerhin gleich mit abgeschafft. Der Mann hat den Schuss mal wieder nicht gehört.