Schon bevor die sogenannte Präsidentenwahl in Russland überhaupt ihr erwartbares Ende genommen hatte, meldete sich die Fraktion der Putin-Versteher in Deutschland zu Wort. Der SPD-Außenpolitiker Ralf Stegner mahnte, man solle „nicht meinen, dass die breite Mehrheit der Bevölkerung gegen Putin steht“ und bezeichnete das System des Kreml-Autokraten als „stabil“. Klaus Ernst, einstiger Linken-Politiker und jetzt beim Wagenknecht-Bündnis BSW untergekommen, rief wie üblich zu Verhandlungen auf und behauptete, es gebe in Russland „keine Alternative“ zu Staatschef Wladimir Putin.

Die Äußerungen entstammen einer bestimmten Denkschule, in der man geneigt ist, dem Kreml eine Menge nachzusehen und stattdessen die eigentliche Verantwortung für den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine dem Westen zuzuschieben. Und doch haben beide natürlich in einem Punkt Recht: Es gibt tatsächlich auch jenseits aller Manipulationen eine starke Unterstützung für Putin in Russland – und insofern aktuell auch keine Alternative. Selbst wenn ein echter oppositioneller Kandidat bei der Wahl hätte antreten können, so hätte er vielleicht einen spürbaren Anteil an kriegsmüden russischen Wählern zutage gefördert, aber er hätte kaum eine Chance auf einen Wahlsieg gehabt.

Aber was bedeutet das eigentlich, ein Land ohne Alternative für den Mann an der Spitze? Das, was hier als Ausweis von Russlands Stärke angeführt wird, ist in Wahrheit eine gigantische Schwachstelle. Putin, der in diesem Jahr 72 wird, mag vieles können, aber er wird nicht ewig leben, ja nicht einmal ewig regieren können. Und auch wenn vieles davon reine Spekulation ist, gibt es immer wieder Gerüchte, die seine Gesundheit und seine Belastbarkeit infrage stellen. Was also geschieht, wenn dieser alternativlose Mensch einmal aus irgendeinem Grund ausfällt?

Diktatur hat für Putin-Ausfall kein Backup

Es gehört zu den großen Problemen von Diktaturen, dass sie für solche Fälle keine Mechanismen haben, ja per Definition keine haben können. Ein Kampf um die Nachfolge Putins wird daher ein intransparenter, dreckiger, ja vielleicht sogar blutiger Streit werden, für den sich manche in Moskau jetzt schon warmlaufen. Ein Mann wie Dmitri Medwedew zum Beispiel, der nominell schon einmal Präsident war, lange als liberal verkauft wurde und sich nun als einer der schärfsten Hardliner im Wettstreit mit dem Westen neu erfunden hat. Eine Schattenfigur wie Ministerpräsident Michail Mischustin, von dem öffentlich wenig zu hören ist, der aber über ein sehr weit reichendes Netzwerk verfügen soll. Oder doch der ehemalige Geheimdienstchef Nikolai Patruschew, der die Macht der ehemaligen KGB-Leute im Apparat bewahren könnte.

Die Frage nach dem Nachfolger ist ungeheuer unsicher, weil man sich ihr nicht mit den Mitteln einer westlichen Demokratie nähern kann: Umfragewerte, regionale Wahlergebnisse oder Unterstützung durch eine Partei sind in Russland völlig bedeutungslos, weil sie sich nicht von selbst bilden, sondern von oben gesteuert werden. Am Ende läuft also alles auf einen internen Machtkampf heraus, in dem es nicht nur um Politik, sondern auch um sehr viel Geld und nach allen Erfahrungen der Vergangenheit sogar ums persönliche Überleben gehen kann. Das alles an der Spitze einer Atommacht und eines gewaltigen Militärapparates. Wer eine solche Lage „stabil“ nennt, der versteht nichts von Statik.

Hinzu kommt: Das Land, das Putin jetzt durch seine fünfte Amtszeit steuern soll, ist in einer prekären Verfassung. Es mag sein, dass man in Moskau jeden Joghurt bekommt, den man will und dass die Volkswirtschaft im vergangenen Jahr nominal gewachsen ist. Doch dieses relative Wohlergehen ist fast ausschließlich auf Krieg gebaut:

Die Regierung wird im Jahr 2024 etwa sechs Prozent des Bruttoinlandsprodukts für das Militär ausgeben, was ein neuer Rekordwert wäre. Nach Schätzungen des russischen Zentrums für makroökonomische Analyse (CAMAC) gehen bis zu 65 Prozent der gesteigerten Industrieproduktion auf den Krieg gegen die Ukraine zurück. Die normale, zivile Wirtschaft, Investitionen in die Infrastruktur und die Soziausgaben hingegen fallen zurück.

Handelspolitisch in der Sackgasse

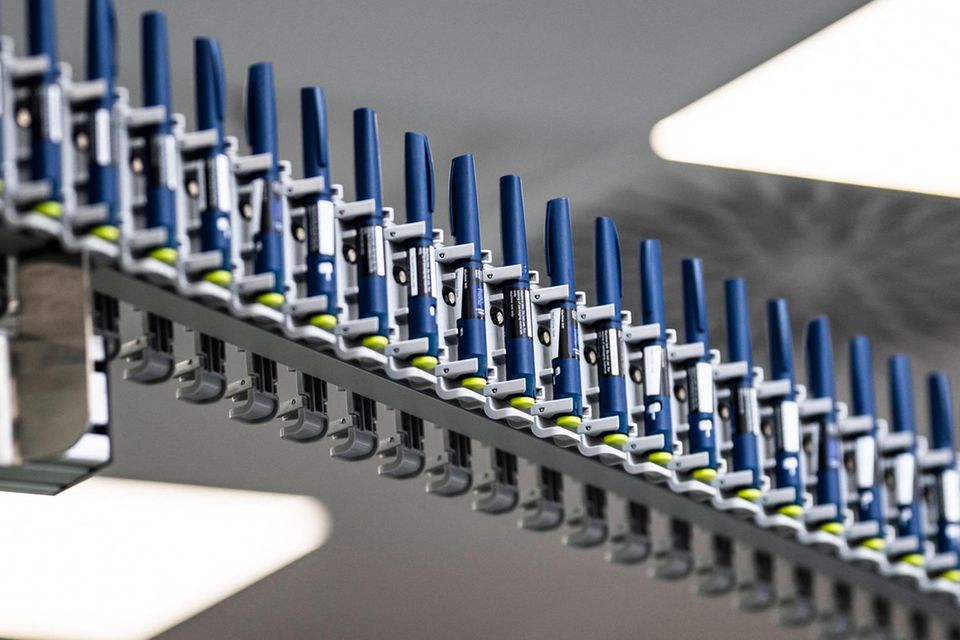

In seiner Handelspolitik hat sich Russland in eine Sackgasse begeben: Schon vor dem Krieg war die Wirtschaft nur mangelhaft diversifiziert, die Einnahmen aus Öl- und Gasexporten dominierten und verdarben für andere Sektoren die Preise. Nun aber gerät das Land selbst an dieser Front in die Bredouille: Der einst mächtige Gazprom-Konzern hat mit Westeuropa seinen über Jahrzehnte wichtigsten Abnehmer verloren und dürfte in die Verlustzone rutschen. Die Ölgeschäfte laufen nur deshalb, weil Russland eine Schattenflotte von Tankern aufgebaut hat, die – wie die Financial Times herausfand – in keinem europäischen Hafen ausreichend versichert sind. Und die schlauen Experten, die in der Zeit vor dem Krieg eine tragfähige IT-Industrie aufgebaut hatten, laufen dem Land davon – auch aus Angst davor, an die Front geschickt zu werden.

Putin regiert also ein Land, dessen Bevölkerung rapide schrumpft, dessen größte Unternehmen vor die Hunde gehen, das seine hellen Köpfe verliert und das sich nur durch Krieg über Wasser hält. Und es gibt keinen Plan für eine Nachfolge. Ein solches Land ist nicht stabil, sondern ein Riesenproblem für Europa.