Am Tag, als die Polizei ausrückt, wird Stephan R. nachmittags von einem aufgeregten Freund angerufen. „Hast du nicht auch in Gold investiert?“, fragt der. „Dann schalt mal das Radio an!“ Der 50-jährige R. hat schon seit Tagen ein schlechtes Gefühl im Bauch. Er hatte seine Ersparnisse bei einer Berliner Stiftung in Gold investiert. Jetzt hätte er die eingelagerte Reserve gern zurück, weil er sich selbstständig machen will. Die 85 000 Euro in Gold sollen das Startkapital sein. Immer wieder hat R. sich in den vergangenen Tagen mit der Stiftung in Verbindung gesetzt, doch auf seine Forderungen hat er statt des Goldes immer pampigere E-Mails bekommen. Als R. an diesem Tag schließlich die Nachrichten hört, ahnt er, dass sein Geld verloren ist.

Am frühen Morgen des 25. Februars 2015 ist die Berliner Polizei ausgerückt, um einen riesigen Tresorraum im Keller einer Villa in Zehlendorf zu filzen. Gegen 7 Uhr rollen mehrere Mannschaftswagen leise über das Kopfsteinpflaster des Königswegs, vorbei an den Anwesen, die sich hinter hohen Hecken verstecken. Sie halten vor der weißen Villa mit der Nummer 5. Vor der Tür wachen zwei steinerne Samurai mit Schwertern, ein hoher grüner Zaun soll ungebetene Gäste fernhalten.

Razzia: 120 Polizistren an 19 Objekten

Beamte verschwinden in dem Haus. Stunden später kommen sie wieder heraus, bepackt mit Ordnern und Computern und Wannen voller Goldbarren. Oder besser: mit dem, was sie für Goldbarren halten. An 19 Objekten in Berlin und Köln schlagen die Beamten zeitgleich zu. Ein Großeinsatz mit 120 Polizisten, begleitet von fünf Ermittlern der Bafin, der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

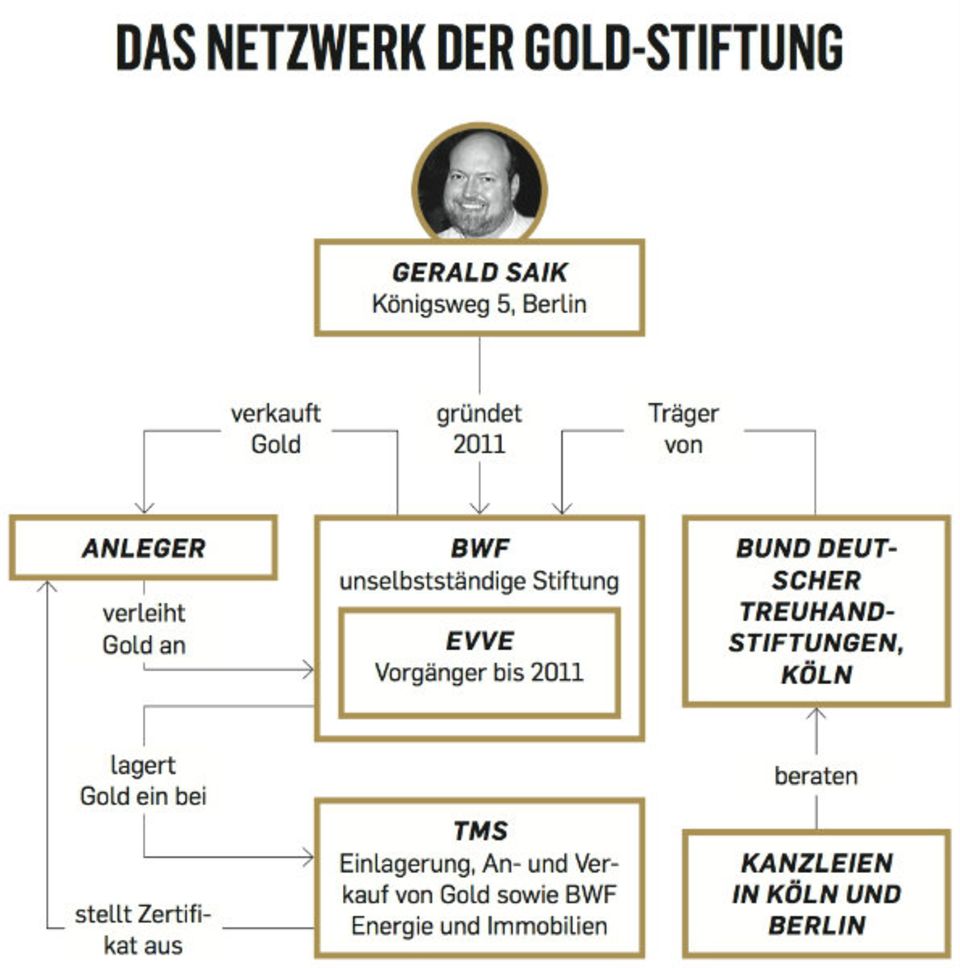

Nach einer anonymen Anzeige hatte die Bafin Ermittlungen gegen die Berliner Wirtschafts- und Finanzstiftung (BWF) und deren Netzwerk eingeleitet. Es geht um den Verstoß gegen das Kreditwesengesetz. Um ein unerlaubtes Einlagengeschäft. So lautet der Verdacht. Zu diesem Zeitpunkt ahnen die Beamten noch nicht, dass sie einem der spektakulärsten Anlagebetrugsfälle der vergangenen Jahre auf der Spur sind.

Prozess beginnt am 9. Juni

Ein Jahr später hatte die Berliner Staatsanwaltschaft Anklage gegen sechs Verantwortliche bei der BWF erhoben. Es ist nicht bei dem Verstoß gegen das Kreditwesengesetz geblieben. Die Anklageschrift umfasst 222 Seiten. Der Vorwurf lautet auf gewerbs- und bandenmäßigen Betrug. Bis zu zehn Jahre Haft drohen. Capital berichtete darüber in der April-Ausgabe. Laut Börse-Online hat das Gericht nun die Klage zugelassen. Erster Verhandlungstag sei der 9. Juni, es seien 52 Verhandlungstage bis hinein ins Jahr 2017 angesetzt.

Zwischen August 2011 und Januar 2015 hatte die BWF von rund 6 500 Kleinanlegern mehr als 57 Mio. Euro eingesammelt. Meist über Vermittler, die bis zu 20 Prozent Provision kassierten. In Hochglanzprospekten bewarb die Stiftung ihr Konzept. Anlegern bot sie an, Gold zu erwerben. Das Besondere: Das Gold sollte die BWF kostenfrei einlagern, um es dann nach einer vertraglich festgelegten Laufzeit zu einem garantierten Rückkaufpreis auszuhändigen – unabhängig vom Goldkurs. Bis zu 180 Prozent Rendite wurden garantiert. Die, behauptete die BWF, wolle sie erwirtschaften, indem sie Handel mit Juwelieren betrieb. Denn Juweliere, so die Mär, würden oft nicht schnell genug an Gold für ihren Schmuck kommen, weshalb sie bereit seien, mehr als den üblichen Goldpreis zu zahlen.

Das Produkt „Gold Standard“ bewarb die BWF als eine „gewinnbringende Alternative zu Fonds oder Sparbuch“. Die Argumente: der garantierte Rückkaufpreis von bis zu 180 Prozent des Investments. Kein Agio, keine Abschlussgebühren. Das Gold lagert in Deutschland. „Sie können es sich jederzeit ausliefern lassen.“ Kein Kursrisiko.

Mit den Ängsten der Anleger gespielt

„Die BWF hat bewusst mit den Ängsten der Anleger gespielt“, sagt der Berliner Anwalt Jochen Resch. Er warnte schon vor der Stiftung, lange bevor die Ermittler zuschlugen. „Das Angebot hat sich gezielt an Euroskeptiker gerichtet, an konservative Anleger, die sichere Sachwerte wollen“, sagt Resch. An Menschen, die Angst um ihr Erspartes haben. An Menschen wie Stephan R. eben.

„Es war die Zeit der Griechenland-Krise, als die Banken dort die Konten sperrten. Ich habe mich gefragt: ,Kann das auch bei uns passieren?‘“, sagt R. heute. Er hatte Aktien, Zertifikate und noch ein altes Sparbuch. Dann lernt R., der in Berlin lebt, über eine Freundin Marion Saik kennen. Sie ist die Frau von Gerald Saik, der als Kopf der BWF gilt.

Schnell ist R. mit den Saiks per Du. Er wird von ihnen zum Essen in ihre Wohnung eingeladen, er lernt Gerald Saiks Mutter kennen, den Sohn. Sie plaudern über Gott und die Welt und irgendwann auch über Gold. Er habe sich „einnebeln“ lassen, sagt R. heute. Saik prahlt damals gern damit, dass schon etliche Politiker bei ihm Gold gekauft und eingelagert hätten. Wegen der Eurokrise, er wisse schon.

Stephan R. vertraut dem Mann, den er als „grundsympathisch und solide“ beschreibt, als „bodenständig und entspannt“. Die Wohnung sei rustikal eingerichtet gewesen. Kein Prunk, kein Pomp. Saik habe die Aura eines Millionärs gehabt, der es nicht für nötig hielt, mit seinem Reichtum anzugeben. Stephan R. ahnt nicht, dass Saik noch bis 2011 in der Privatinsolvenz steckte, weil er sich mit Onlinepokergeschäften verzockt haben soll. Heute sagt er: „Saik ist ein brillanter Blender.“

Angemaltes Füllmaterial

Und vermutlich ein dreister Betrüger. Schon bei der Razzia wundern sich die Beamten, dass ein Großteil des beschlagnahmten Goldes weniger wiegt als angegeben. Sie haben Waagen dabei, um zu protokollieren, welche Mengen sie sicherstellen. Als das Gold später bei der Bundesbank überprüft wird, stellt sich heraus, dass von den vermeintlich vier Tonnen Edelmetall in dem Tresor nur 324 Kilogramm echt sind. Das entspricht einem Wert von etwa 11 Mio. Euro. Der Rest ist Füllmaterial, hauchdünn mit Gold überzogen – oder mit Farbe besprüht. Eigentlich hätte sich in dem Tresor Gold im Gegenwert von knapp 120 Mio. Euro befinden sollen. Die Verantwortlichen der BWF-Stiftung geben sich kurz nach der Razzia schockiert. Sie seien betrogen worden, sagen sie. Und bleiben auf freiem Fuß.

Allerdings nur vorerst. Nach einigen Wochen nämlich finden die Ermittler in den beschlagnahmten Unterlagen eine Rechnung über 309 000 Euro, ausgestellt von einer Firma im Schwarzwald, die in China Goldbarren-Dummys hat herstellen lassen. Der vorgetäuschte Wert: 122 Mio. Euro. Der Rechnungstext wurde frisiert. Worte wie „Dummy“, „Kupfer“, „Zink“ oder „zu Werbezwecken“ wurden verändert. Dann wurde die Rechnung unter „Betriebskosten“ abgerechnet. Anscheinend sollte sie von der Steuer abgesetzt werden.

Seit September 2015 sitzen drei der Verantwortlichen also doch in Untersuchungshaft: das Ehepaar Saik und ein Steuerberater aus Köln vom Bund Deutscher Treuhandstiftungen (BDT). Er sollte als Stiftungsträger dem Konstrukt Seriosität einhauchen. Eine vierte Person wurde aus gesundheitlichen Gründen zwischenzeitlich von der Haft verschont. Zwei weitere Beschuldigte, darunter ein Anwalt, sind auf freiem Fuß.

Wo sind die Millionen?

Wenn es zum Prozess kommt, ist das für die geprellten Anleger eine Genugtuung. Mehr aber nicht. Denn der Großteil ihres Geldes ist verschwunden. Nach Capital-Informationen haben die Beschuldigten bislang beharrlich über den Verbleib der Millionen geschwiegen.

Und selbst die Frage, wie viel die BWF-Anleger von dem beschlagnahmten Vermögen bekommen werden, ist offen – weil nicht nur ihre Millionen verschwunden sind. Auf das sichergestellte Gold im Wert von 11 Mio. Euro und zwei Villen, die den Saiks zugeordnet werden, erheben nämlich auch die Gläubiger der Europäischen Vereinigung vereidigter Edelmetallberater (EVVE) einen Anspruch. „Die EVVE ist quasi der Vorgänger der BWF-Stiftung“, sagt Anwalt Resch. Bis 2011 hätte Gerald Saik in Österreich, Tschechien und der Slowakei mit dem gleichen Modell rund 30 Mio. Euro eingesammelt. Auch dieses Geld hätte in dem Berliner Tresor liegen sollen.

„Es geht insgesamt um knapp 100 Mio. Euro, von denen mindestens 60 Mio. Euro verschwunden sind“, sagt Resch. Wem das echte Gold im Tresor zuzuordnen ist, sei schwer zu ermitteln. Die Insolvenzverwalter der BWF, der EVVE und des BDT haben jeweils Ansprüche angemeldet. Eine zentrale Rolle spielt zudem die TMS Dienstleistungs GmbH, die wie die BWF im Königsweg 5 registriert war. TMS steht für Team Moldovan-Saik. Unter diesem Namen firmierte das Unternehmen bis 2004 in Geesthacht. Als Saik in die Privatinsolvenz rutschte, zog er sich aktiv aus der Firma zurück, benannte sie um.

Urlaub mit Rendite

Bei TMS wechselten seitdem häufig die Geschäftsführer, unter denen auch Saiks 78-jährige Mutter auftaucht. TMS kommt eine Schlüsselrolle zu. Sie ist in dem Konstrukt das Logistikzentrum. Sie kaufte das Gold an, lagerte und verwaltete es. TMS war es auch, die das Falschgold orderte.

Nach Capital-Recherchen versuchte TMS außerdem auf anderen Wegen, Geld einzusammeln. Auf mittlerweile gelöschten Websites bot TMS das Paket „Holiday-Plus“ an – „Urlaub mit Rendite“. Investiert werden sollte in Luxushotels in der Dominikanischen Republik. Garantierte Rendite über die Laufzeit: 185 Prozent. Auch den Trend zu Ökoenergie wollte TMS zu Geld machen. Die „BWF-Energie“ bot eine hoch verzinste BWF-Stifterrente an, natürlich „clean & green“.

Stephan R. hat seine Ersparnisse bereits abgeschrieben. Schlimmer als der finanzielle Verlust ist für ihn, dass er den Saiks auf den Leim gegangen ist. „Ich bin ein skeptischer Mensch“, sagt er über sich. Er hatte sich das eingelagerte Gold zeigen lassen. Er war beeindruckt. Er recherchierte über Gerald Saik, fand aber nichts. „Als wenn er das Netz gereinigt hätte“, sagt er. Stephan R. telefonierte mit einem Anlegeranwalt aus Berlin, der für die BWF warb. Der versicherte, alles sei sauber.

Was R. nicht wusste: Es sprach mit genau dem Anwalt, der das ganze Konstrukt der BWF überhaupt erst aufgesetzt hatte. Auch gegen ihn ermittelt die Staatsanwaltschaft. Der Anwalt beteuert, nichts von dem Falschgold gewusst zu haben.

KPMG in der Kritik

Viele der geprellten Anleger haben sich mittlerweile zusammengeschlossen. Thomas Pforr, Anwalt aus Bad Salzungen, vertritt heute nach eigener Aussage rund 800 BWF-Geschädigte. Um ihnen zumindest zu einem Teil ihres Geldes zu verhelfen, setzt er auch bei dem Berliner Rechtsanwalt an, der das Geschäftskonstrukt anwaltlich betreut hat. „Als rechtlicher Konstrukteur ist seine Rolle nicht unerheblich“, sagt Pforr. Allerdings habe der Anwalt lediglich eine Berufshaftpflichtversicherung über 2 Mio. Euro. „Das ist sehr dünn“, sagt Pforr.

Anders dürfte es bei der KPMG sein. Die Wirtschaftsprüfer hatten noch im November 2014 testiert, dass in den Tresoren die Goldmenge liege, die den Kunden zuzuordnen sei. Später räumte KPMG ein, dass die Goldbarren nur stichprobenartig gezählt, gewogen und auf Echtheit überprüft worden seien. Ein Säure test sei nicht durchgeführt worden. Für Anleger wie Stephan R. ist das besonders bitter. Sie haben dem großen Namen vertraut.

Pforr glaubt, dass die Hintermänner weiterhin über den Verbleib der Millionen schweigen werden. „Die sitzen ein paar Jahre ab, kommen wegen guter Führung vorzeitig aus der Haft und setzen sich dann möglicherweise ab“, befürchtet er. Er will seinen Mandanten nun einen unorthodoxen Vorschlag machen, um das Geld zu finden. „Wenn jeder auf zehn Prozent seiner eingezahlten Summe verzichtet und das Geld als Belohnung für Hinweise bereitstellt, dann kommt eine ordentliche Summe zusammen, die Mitwisser zum Reden bringen könnte.“

Newsletter: „Capital- Die Woche“

Jeden Freitag lassen wir in unserem Newsletter „Capital – Die Woche“ für Sie die letzten sieben Tage aus Capital-Sicht Revue passieren. Sie finden in unserem Newsletter ausgewählte Kolumnen, Geldanlagetipps und Artikel von unserer Webseite, die wir für Sie zusammenstellen. „Capital – Die Woche“ können Sie hier bestellen: