Die Fans von Borussia Dortmund hatten mal wieder eine deutliche Botschaft mitgebracht: „Nein zu Investoren in der DFL“ prangte auf einem riesigen Banner vor der Südtribüne – der weltbekannten Fankurve der Dortmunder. Es war nicht die einzige Aktion in den vergangenen Wochen. Überall in Deutschland protestieren Ultragruppierungen gegen die DFL, die Dachorganisation der 36 Profivereine, die Anteile an einen Investor abgeben will. Für Ultras ist das ein Tabubruch. Aber selbst gemäßigte Fans sehen die Pläne kritisch.

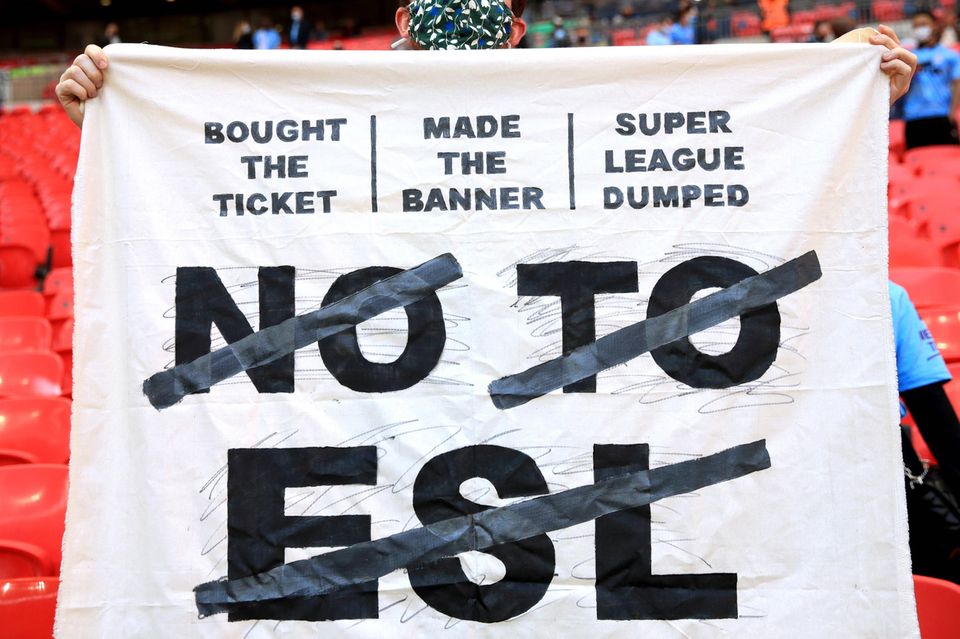

Die Proteste sind in den vergangenen Wochen immer lauter geworden und zielen auf den heutigen Montag. Dann steht mal wieder zur Debatte, ob die DFL einen Investor an Bord holt – beziehungsweise, so nennt das die DFL inzwischen, einen „strategischen Partner“. Auch dagegen richtet sich die Wut der Fans, die von Schönmalerei sprechen. „Strategischer Partner bleibt Investor“ heißt es auf einem Plakat der Dortmunder Fans. Und dass externe Geldgeber kein automatisches Erfolgsrezept seien, zeige das Beispiel Frankreich, argumentieren die Kritiker. Dort habe der Investoreneinstieg nicht zur erhofften Aufholjagd auf die finanzstarke englische Premier League geführt.

Bereits im Mai hatte die DFL einen ersten Versuch gewagt, um Teile seiner Medienrechte an einen strategischen Investor zu veräußern. Dafür soll eine eigene Vermarktungsgesellschaft gegründet werden. Insgesamt wollte die DFL 12,5 Prozent der Rechte über eine Laufzeit von 20 Jahren verkaufen. Man hoffte auf Einnahmen von etwa 2 Mrd. Euro, ursprünglich sogar knapp 3 Mrd. Euro. Letztlich scheiterte der Plan allerdings am Veto der Clubs. Für eine Veräußerung wäre eine Zweidrittelmehrheit notwendig gewesen, die DFL kam aber nur auf 20 von 24 benötigten Ja-Stimmen.

Dieses Mal soll der Deal kleiner und die Stellung des Investors weniger einflussreich werden. Allerdings will die DFL nun ein Vollmandat für den Verkauf und nicht bloß die Erlaubnis, den Beteiligungsprozess anzustoßen. Statt 12,5 Prozent sollen lediglich sechs bis acht Prozent der Medienrechte veräußert werden, wofür eine Beteiligung an den Fernseheinnahmen winkt. Die Vermarktungsrechte sollen dabei in einer noch zu gründenden Tochterfirma der DFL mit dem Namen „MediaCo“ gebündelt werden. Für diese Beteiligung erwartet die DFL Erlöse zwischen 900 Mio. und 1 Mrd. Euro. Das würde einer Bewertung zwischen 11,2 und 16,7 Mrd. Euro entsprechen. 600 Millionen würden dabei idealerweise an die DFL gehen, 300 Millionen an die Clubs. Die 300 Millionen sollen die zunächst entstehenden Medien-Mindereinnahmen für drei Spielzeiten ausgleichen. Die restlichen 100 Mio. Euro fließen in die Auslandsvermarktung der Clubs.

Inhaltlich bliebe der Fokus gleich. Das Geld soll vor allem in die Vermarktung der Inhalte fließen und das Wachstum im Ausland beschleunigen. Denkbar sind auch neue Inhalteformate – beispielsweise Übertragungen aus der Kabine oder Halbzeit-Interviews. Hauptsache die Bundesliga öffnet sich stärker und setzt damit andere Schwerpunkte zur finanziell enteilten Premier League. Darüber hinaus will die DFL stärker gegen illegales Streaming vorgehen. Durch den kleineren Deal fällt die Wunschliste aber entsprechend schmaler aus. Dafür erhält der potenzielle Investor allerdings auch tendenziell weniger Macht – wenngleich die DFL schon früher betont hatte, dass Geldgeber keinen größeren Einfluss auf die Entscheidungen haben würden. Viele Fans schenken diesen Beteuerungen allerdings wenig Glauben.

Im Frühjahr scheiterte der Deal vor allem an einem intransparenten Verteilerschlüssel – also der Frage, wie viel Geld den einzelnen Clubs zustünde. Das setzte die DFL nun neu auf, so dass die Vereine schon jetzt mit den Einnahmen aus dem Deal rechnen könnten. Der Investor erhalte dabei nur wenig Mitspracherechte. Er dürfe weder den Spielplan mitgestalten noch den Chefposten der Vermarktungsgesellschaft bestimmen können. Die Anteile muss er für mindestens acht Jahre halten, die Zusammenarbeit ist aber für 20 Jahre angelegt. Auch das halten Fußballfans für wenig glaubwürdig. Sie fürchten, dass sich die DFL dauerhaft von externen Investoren abhängig mache.

Ungleichheit könnte größer werden

In ihren Augen führt die zunehmende Kommerzialisierung zum Tod der Sportart. Mehr Geld vergrößere die ohnehin schon vorhandene Ungleichheit zwischen den Vereinen. Finanzstarke Vereine würden letztlich stärker profitieren, lautet die Argumentation.

Unter den Vereinen herrscht darüber keine Einigkeit. Für einen Einstieg haben sich bislang 15 Clubs öffentlich ausgesprochen – darunter Schwergewichte wie Bayern München, RB Leipzig oder Borussia Dortmund, aber auch kleinere Vereine wie der SC Paderborn und der 1. FC Heidenheim. Dennoch fällt auf, dass sich unter den 15 Vereinen zwölf Vereine aus der 1. Bundesliga befinden. Viele Zweitliga-Vereine äußerten sich bislang gar nicht. Kritiker sehen darin ein Zeichen, dass ein Investor vor allem den Klubs aus dem Fußball-Oberhaus nutzen könnte.

Spannend ist auch die Frage, wer überhaupt als Investor infrage kommt. Bei der letzten Abstimmung im Mai hatten offenbar sechs Geldgeber ein Gebot abgegeben. Jetzt wurden laut übereinstimmenden Medienberichten nur noch fünf eingeladen: CVC, Blackstone, Advent, Bridgepoint und EQT. Demnach käme KKR als möglicher Partner nicht mehr infrage. Allerdings soll auch das Interesse von Advent und Bridgepoint abgekühlt sein. Und bei CVC, das auch Medienrechte an den Fußballligen in Spanien und Frankreich hält, könnte genau das einen Interessenkonflikt bedeuten – weshalb die Chancen hier als geringer eingeschätzt werden.

Blieben vor allem Blackstone und EQT. Letztgenannter Geldgeber verfügt durch seine Beteiligung am Datendienst und DFL-Partner Sportradar bereits über Erfahrung mit der Bundesliga. Letztlich geht es der DFL aber um ein großes internationales Netzwerk, denn die DFL kann nicht überall selbst aktiv sein. Offenbar, so schreibt das „Handelsblatt“, erhofft sich die Liga beispielsweise Kooperationen mit lokalen Streaminganbietern – so wie es schon heute in einigen Ländern mit dem Partner Dazn geschieht. Vorbild sei etwa die Europaexpansion der US-Footballliga NFL.