Im August dieses Jahres bekommt Wolfgang Wahlster einen verlockenden Anruf aus dem Silicon Valley. Wahlster, vor dessen Namen ein Prof. Dr. rer. nat. Dr. h. c. mult. steht, ist eine Koryphäe auf einem Gebiet, das derzeit die ganze Welt elektrisiert: künstliche Intelligenz. Er hat das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) aufgebaut, 1988 gegründet, 900 Mitarbeiter an vier Standorten. Ein Public-Private-Partnership-Projekt von drei Bundesländern und über 20 Unternehmen wie SAP, Airbus und Bosch. Vor allem aber ist das DFKI weltweit führend und anerkannt.

Der Anrufer aus den USA sitzt ganz oben bei einem der ganz Großen und hat ein attraktives Angebot: Er möchte Wahlster abwerben, er soll die gesamten Aktivitäten für künstliche Intelligenz (KI) leiten. Wahlster fühlt sich geehrt, aber wundert sich auch, schließlich ist er 64 Jahre alt. Und er hat hier Verantwortung für all das, was er über 30 Jahre aufgebaut hat, und für seine 900 Mitarbeiter. Die könne er nicht im Stich lassen, sagt der Professor. Bringen Sie die einfach mit, sagt der Techvorstand am anderen Ende der Leitung. Wir bezahlen mehr, und wir bezahlen alles.

Jahrelang haben sich vor allem Fachleute für Wahlsters Forschungszentrum interessiert. KI war etwas für Hollywood und wilde Utopien, aber nichts für den Alltag. Und so ist der Anruf aus dem Silicon Valley vor allem ein Symbol und Fanal: ein Symbol für ein Beben, das die gesamte Wirtschaft erfasst hat. Und ein Fanal, dass Deutschland mal wieder führend in der Forschung ist, aber andere Länder wie die USA das große Geschäft machen.

Künstliche Intelligenz ist seit einiger Zeit allgegenwärtig geworden, sie saust als Buzzword und in Schlagzeilen um uns herum, wir lesen von Computern, die sich in Windeseile immense Fähigkeiten aneignen können: Sie lernen das chinesische Brettspiel Go, sie lenken Autos und übersetzen in 20 Sprachen, sie analysieren Blutproben und Mammografien, sie schreiben, verstehen Texte und erkennen Bilder, sie sind als smarte Assistenten in unserem Smartphone und Alltag – und vor allem: Sie werden immer besser. Sie lernen selbst, ganz von allein.

Die KI-Welle hat die gesamte Wirtschaft erfasst, es ist die Revolution in der Revolution, die Umwälzung in der Umwälzung, die wir Digitalisierung nennen: Denn ging es früher vor allem um Daten und Vernetzung, sind es nun intelligente, selbst lernende Systeme, die den nächsten Technologiesprung bringen – und damit neue Produkte, neue Unternehmen, neue Märkte und Marktführer, Geschäfte, die wir bisher für undenkbar hielten.

1500 Mrd. Wertschöpfung

Bis 2030 wird KI für zusätzliche Wertschöpfung in Höhe von über 1 500 Mrd. Dollar sorgen, prognostizieren die Berater von PwC. Kaum ein Produkt, kaum eine Dienstleistung wird ohne KI wettbewerbsfähig sein. Und so ist ein großes Rennen eröffnet: Welche Unternehmen, welche Volkswirtschaften werden bei KI führen und welche abgehängt werden? „Wer dieses Rennen gewinnt, wird das nächste Kapitel des Informationszeitalters dominieren“, sagt der KI-Experte Pedro Domingos. Andrew Ng, Informatiker und Ikone der KI-Branche, vergleicht die Auswirkungen mit dem Beginn des Elektrizitätszeitalters: „Mir fällt es schwer, an eine Branche zu denken, die in den nächsten Jahren nicht von KI transformiert werden wird.“ Und auch die Politik hat das Thema erreicht. KI „dürfte die nächste Zeit prägen“, hat Angela Merkel erkannt. Oder mit den Worten von Russlands Präsident Wladimir Putin: „Wer in diesem Bereich führend sein wird, wird die Welt beherrschen.“

Deutschland hätte für das epische Rennen eigentlich eine günstige Ausgangsposition. Da ist das DFKI mit seinen Filialen in Saarbrücken, Kaiserslautern, Bremen und Berlin – die größte Forschungseinrichtung der Welt. In Tübingen und Stuttgart entsteht rund um das Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme die KI-Forschungsoffensive Cyber Valley mit Industriepartnern wie Porsche, ZF, Facebook und Amazon.

Man sei im internationalen Vergleich „hervorragend aufgestellt“, heißt es aus dem Bundesforschungsministerium. „Wir spielen in der Champions League der KI-Forschung“, sagt DFKI-Chef Wahlster.

Nur: Im Moment deutet wenig darauf hin, dass aus der wissenschaftlichen Exzellenz auch wirtschaftlicher Erfolg erwachsen könnte. Verantwortlich dafür sind Amerikaner und Chinesen, deren milliardenschwere Techkonzerne mal wieder schneller sind und viel mehr Geld in die Hand nehmen.

Doch die Probleme sind auch hausgemacht: Die deutschen Unternehmen sind risikoscheu und investieren zu wenig. Und die Start-ups im Lande, von denen es zwischen 80 und 100 gibt, sind chronisch unterfinanziert oder zu schnell in ihrer Nische zufrieden. Ein großer Wurf aus Deutschland fehlt.

Deutlich wurde das deutsche Dilemma Anfang Oktober auf einer KI-Konferenz in München. Dort trat Jen-Hsun Huang auf, Chef des US-Technologiekonzerns Nvidia, der groß wurde mit der Entwicklung von Grafikkarten und heute der wichtigste Chipproduzent für KI-Anwendungen ist. Huang tigerte über die Bühne, in Lederjacke und glitzernden, schwarz-roten Turnschuhen. „Es wird Großartiges in Deutschland geleistet!“, rief Huang in den Saal. Nachfrage bei Jeff Herbst, der bei Nvidia für den Einstieg in andere Unternehmen zuständig ist: Investieren Sie auch in deutsche Firmen? Herbst überlegt. „Nein, es hat sich noch nicht ergeben“, sagt er.

Es ist ein altbekanntes Muster. Man könnte auch sagen: das deutsche Trauma seit der Erfindung des MP3-Formats. Alle loben die Vorarbeit der Deutschen, die Geschäftsmodelle entstehen woanders.

Im Grunde ist KI ja ein alter Hut. Erste Versuche, intelligente Maschinen nach dem Vorbild des Menschen zu bauen, gab es bereits in den 50er-Jahren. Der US-Forscher Marvin Minsky kam auf die Idee, die Funktionsweise des Gehirns nachzuahmen – zunächst mit Röhren und Kupplungen. Er war 1956 neben John McCarthy Teil eines Teams am Dartmouth College in New Hampshire, wo das erste offizielle KI-Projekt gestartet wurde. Pioniere gab es auch in Europa: Anfang der 60er-Jahre gründete der Wissenschaftler Donald Michie an der Universität von Edinburgh das Department of Machine Intelligence, die erste Abteilung ihrer Art an einer Hochschule.

Ein frühes Leuchtturmprojekt war der Roboter Shakey, der am Stanford Research Lab ab 1966 gebaut wurde und als erster mobiler Roboter Objekte erkennen, kurze Wege zwischen zwei Punkten und Handlungen planen konnte. Das „Life“-Magazin nannte ihn „die erste elektronische Person“. Ebenfalls 1966 schuf der Informatiker Joseph Weizenbaum das Sprachprogramm Eliza, das sich mit Menschen unterhalten und eine Konversation mit einem Psychologen nachahmen konnte. Im Jahr 1979 gab es den nächsten Meilenstein: Der Computer BKG 9.8 besiegte den Weltmeister im Backgammon Luigi Villa – das Spiel war ein Auftakt zu einer Reihe von spektakulären Duellen Mensch gegen Maschine, die bis heute andauert.

Trotz der Projekte blieben durchschlagende Erfolge aus – über die Jahrzehnte wechselten sich Euphoriephasen mit langen Jahren der Ernüchterung ab, dem „KI-Winter“.

Ab den 80er-Jahren machte die Forschung zu neuronalen Netzen wieder Fortschritte – dank eines Deutschen: Jürgen Schmidhuber. Der KI-Pionier forscht heute am Schweizer Institut IDSIA in Lugano. „Er hat unsere Technik als einer der Ersten vorangetrieben“, lobt heute noch Nvidia-Chef Huang. „Seine Arbeit ist fundamental.“

Künstliche neuronale Netze sind anders als herkömmliche Software, da sie nicht vorgegebene Befehle ausführen. Ihre Struktur, die aus in mehreren Schichten organisierten und untereinander vernetzen Knotenpunkten besteht, ist fähig, zu lernen und zu erinnern. Nach dem Trial-and-Error-Prinzip werden bei Erfolg bestimmte Verknüpfungen stärker und bei Misserfolg andere schwächer. Dafür muss das Netz mit Daten gefüttert werden, idealerweise mit Massen davon. Dann wird gerechnet – und am Ende kann das Netz zum Beispiel Hunde und Katzen auf Bildern auseinanderhalten. Das ganze nennt sich „Deep Learning“.

500.000 Dollar Einstiegsgehalt

Es dauerte trotzdem bis zum Beginn der 2010er, bis das Thema KI Fahrt aufnahm. Grund waren zwei Entwicklungen: Erstens waren nun Unmengen an Daten vorhanden, die ein neuronales Netz zum Training benötigt. Und zweitens waren die Rechenchips so leistungsfähig, dass sie komplexe Netze mit einer Vielzahl von Daten auch berechnen konnten.

Schmidhubers Team war eines der ersten, das neue Netzarchitekturen entwickelte und damit vor allem im Bereich der Bilderkennung revolutionäre Ergebnisse erzielte.

Dies war der Auslöser für den aktuellen KI-Aufschwung. Die Forschung hat seither massive Fortschritte erzielt, allerdings beschränken sich die Einsatzgebiete noch immer vor allem auf kognitive Fähigkeiten: Spracherkennung, Verfassen standardisierter Texte, Entzifferung von Handschriften, maschinelle Übersetzung, Bilderkennung. All das kann KI auf höchstem Niveau leisten – Fachidioten mit Inselbegabung, sozusagen. Wovon die KI noch weit entfernt ist: unbekannte Probleme lösen, selbstständig weiterdenken, abstrahieren und generalisieren.

Und trotzdem haben die Fortschritte Investoren und Firmenlenker auf der ganzen Welt elektrisiert. Der Analysedienst CB Insights hat seit 2012 mehr als 2300 Deals in der KI-Branche gezählt. Besonders aktiv sind die großen Techkonzerne, allen voran Google, Facebook, Amazon, Microsoft und Apple sowie die chinesische Internetfirma Baidu. Die 35 größten Technologieunternehmen haben nach Schätzung von McKinsey allein 2016 zwischen 20 und 30 Mrd. Dollar in KI investiert. „Wir durchtränken alles, was wir liefern, mit KI“, sagt Microsoft-Chef Satya Nadella.

Um die besten Köpfe ist ein irrer Wettstreit entstanden, selbst Berufsanfänger können im Silicon Valley mit Gehältern zwischen 300.000 und 500.000 Dollar rechnen, wenn sie sich mit Deep Learning auskennen. An den Informatikfakultäten wird regelrecht gewildert. 2015 kaufte der Fahrdienst Uber auf einen Schlag 40 der 100 Wissenschaftler vom Robotikzentrum der Carnegie Mellon University in Pittsburgh weg.

Die wohl aggressivste KI-Strategie verfolgt Google, ein Unternehmen, das sich laut CEO Sundar Pichai nicht mehr als „mobile first“, sondern als „AI first“ versteht. 2014 übernahm Google das Londoner KI-Start-up Deepmind für 400 Mio. Pfund. Zwei Jahre später machte die Tochterfirma Schlagzeilen, als ihr Algorithmus im chinesischen Spiel Go gegen den besten Spieler der Welt gewann. Mitte Oktober kam der nächste Streich: Deepmind verkündete, dass eine neue Version des Programms nur mit den Spielregeln gefüttert wurde – fortan gegen sich selbst spielte und nach nur drei Tagen auf das gleiche Niveau kam.

Steuergeld für Google

Wozu aber dieser Wettstreit? Um Brettspiele geht es Google natürlich nicht – die Software kann etwa bei der Arzneimittelforschung eingesetzt werden; indem sie Formen von Proteinmolekülen vorhersagt.

Deepmind hätte es ohne Schmidhuber nicht gegeben: Der Mitgründer Shane Legg war sein Doktorand, drei weitere Deepmind-Köpfe haben bei ihm promoviert. „Seit den 90er-Jahren haben europäische Steuerzahler die Forschung finanziert, die jetzt einigen der wertvollsten amerikanischen und asiatischen Firmen dient“, stellte Schmidhuber vergangenes Jahr fest.

Auch das DFKI hat der Braindrain erfasst. Gerade lockte der chinesische PC-Hersteller Lenovo die Sprachtechnologieexpertin Xu Feiyu weg. Xu wurde in den 90er-Jahren an der Universität des Saarlandes ausgebildet und arbeitete lange am DFKI. Sie leitet in Peking nun das KI-Labor. Auch ihr Mann Hans Uszkoreit, ein Urgestein des DFKI, arbeitet als Berater für Lenovo.

Dass das DFKI für die meisten seiner Leute nur ein Sprungbrett ist, damit muss Institutschef Wahlster leben. Die Durchlässigkeit zur Industrie ist ohnehin hoch – viele Projekte werden mit den Unternehmen, die als Gesellschafter hinter dem Institut stehen, durchgeführt. Mit diesem Setup war das DFKI bislang erfolgreich, und so will Wahlster auch die deutsche Wirtschaft für das KI-Zeitalter fit machen. „Wir injizieren KI in die Exportschlager der deutschen Industrie“, sagt er. Aber kann diese traditionelle Strategie gegen die entfesselten Amerikaner und Chinesen funktionieren?

Auf solche Einwände reagiert der Professor mit einer Mischung aus Unverständnis und Optimismus. Deutschland, argumentiert Wahlster, müsse seine Stärke bei physischen Produkten nutzen und diese mit KI auf ein neues Qualitätslevel heben. „Unsere deutschen Autos sind schon Spitzenklasse, die wollen wir durch KI weiter aufpeppen. Wenn wir unsere Werkzeugmaschinen intelligent machen, muss uns das erst mal jemand nachmachen.“

Wahlster geht fest davon aus, dass die deutsche Industrie in der Lage sein wird, auch den nächsten Technologiesturm durchzustehen. „Da wir hier Weltmarktführer auf vielen Gebieten haben, ist es besser, deren Vorsprung noch weiter auszubauen, als krampfhaft etwas Neues zu versuchen. Es wäre eine falsche Strategie, darauf zu spekulieren, dass uns hier Google II oder Facebook III gelingt. Das ist völlig unrealistisch.“

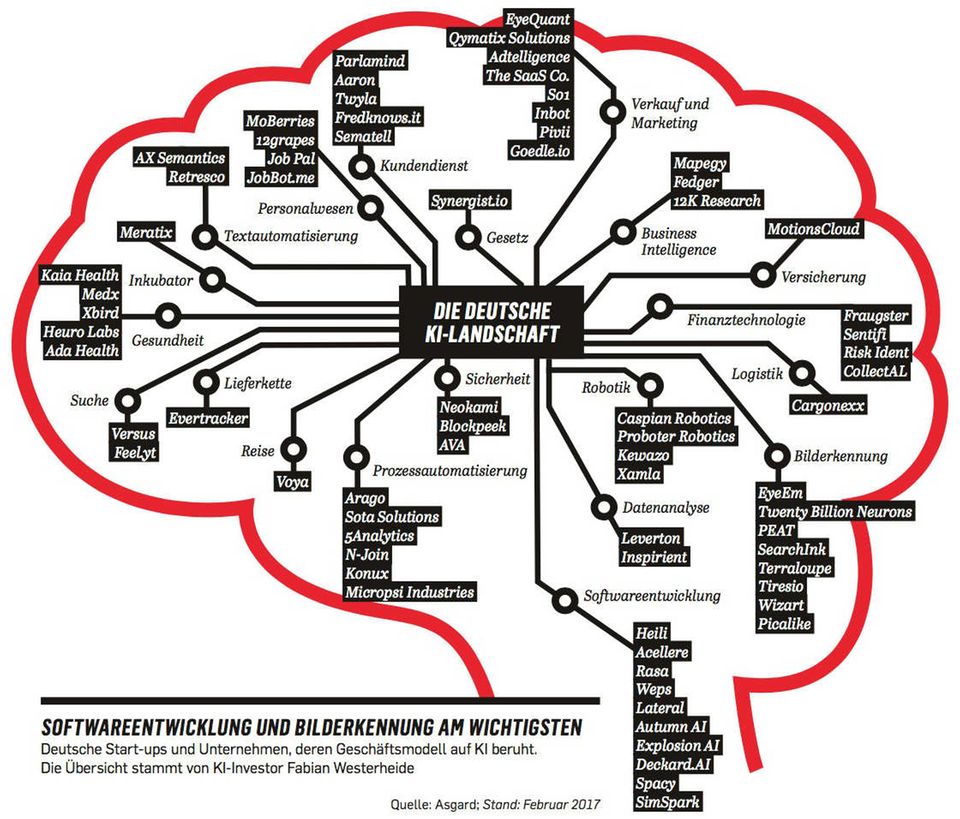

Viele Gründer und Investoren in der KI-Szene sehen das naturgemäß anders. Einer der Wortführer ist Fabian Westerheide. Westerheide, gerade mal 31, kommt aus dem Berliner Biotop des E-Commerce und der Lieferdienste, vor drei Jahren gründete er den Fonds Asgard, der ausschließlich in KI-Start-ups investiert.

Über die deutsche Landschaft hat keiner einen besseren Überblick als er. Westerheide kann auch im Schwall druckreif reden, minutenlang, bis sein bestelltes Frühstück im Restaurant Chipps – Rührei, Baked Beans, Würstchen – kalt wird.

Erstens: das DFKI. „Es macht zwar wunderbare Arbeit“, sagt Westerheide – weil es aber von Konzernen finanziert sei, „gehen die Forschungsergebnisse zurück in die Konzerne“. Start-ups hingegen kämen am DFKI quasi nicht vor. „Es gibt zwar Ausgründungen, aber selten wirklich aggressive.“ Doch was es bräuchte, seien schnell wachsende Jungunternehmen – denn KI sei immer etwas sehr Junges, Innovatives.

Aus dem DFKI sind einige Spin-offs hervorgegangen, gut 80 über die Jahre, doch längst nicht alle haben KI als Kern ihres Geschäftsmodells.Die mit Abstand erfolgreichste Ausgründung, die Cybersecurity-Firma Sirrix, ging 2015 für kolportierte 100 Mio. Euro an den Elektronikkonzern Rohde & Schwarz.

Zweites Problem: So ein Millionen-Exit ist die absolute Ausnahme. Westerheide zum Beispiel finanziert keine generalistischen KI-Start-ups, sondern nur anwendungsorientierte. Der Grund: „Weil ich sie nicht verkauft bekomme. In den USA würde das gehen. Aber die deutschen Unternehmen sind geizig.“ Und dann ist da noch ein dritter Mangel: „Die Start-ups haben wahnsinnige Schwierigkeiten, sich zu finanzieren“, klagt Westerheide. „Die Investoren wollen auf Nummer sicher gehen – und finanzieren lieber das nächste Ma-tratzen-Start-up oder den nächsten Kaffeekapselverkäufer.“

Nur 1,5 Mio. Euro Kapital

Die beiden Gründer Tina Klüwer und Christian Wolf kennen das Problem. Klüwer, 36, eine zupackende Frau mit angedeuteter Prinz-Eisenherz-Frisur, hat zehn Jahre lang zu KI-gesteuerter Sprachtechnologie geforscht – auch am DFKI. Wolf, 40, graue Schläfen und besonnener Umgang, hat Wirkaufens.de gegründet, eine Plattform für gebrauchte Produkte. 2015 kreuzten sich Wolfs und Klüwers Wege. Sie starteten Parlamind. Ihr Produkt: Chatbots für den Kundenservice. Der Dialogroboter kann für Onlineshops Routineaufgaben übernehmen, eingehende Nachrichten vorsortieren, lernen und so mehr und mehr Kundenfragen beantworten.

Ähnliche Chatbots haben inzwischen viele Firmen im Angebot – das Parlamind-Produkt sei dennoch einzigartig, betonen die Gründer. Es sei „eine ganz bestimmte Kombination von verschiedenen Machine-Learning-Ansätzen, neuronalen Netzen und Komponenten, die wir selbst entwickelt haben“, sagt Klüwer. Und Wolf wirbt: „Bei einem Neukunden aus dem E-Commerce würden wir sofort 60 Prozent der eingehenden Kommunikation verstehen.“

Im Parlamind-Büro im Berliner Kollwitz-Kiez arbeiten 17 Angestellte. Dass es noch nicht mehr sind, liegt auch an der Knausrigkeit der deutschen Investoren. „Wir spüren im Moment schon, dass wir gerade in dieser Phase sind, wo es echt schwierig ist“, sagt Wolf. „Wo du eigentlich noch einmal Geld für Technologie und Produkt bräuchtest, aber der Markt dir das nicht zugesteht. Da kämpfen wir aktuell auch mit.“

1,5 Mio. Euro hat das Start-up 2016 von Geldgebern eingesammelt (auch Westerheide war dabei), jetzt wäre es Zeit für eine größere Runde. Doch diese Wachstumsfinanzierungen mit mittleren einstelligen Millionenbeträgen sind für deutsche Start-ups besonders schwierig zu bekommen. Denn für internationale Investoren ist das zu klein, den deutschen ist das Risiko schon zu hoch.

Auf 500 bis 600 Mio. Euro schätzen Wirtschafts- und Finanzministerium die „Angebotslücke in der Start-up- und Wachstumsphase“. Nach OECD-Zahlen wird in den USA in Relation zum BIP zwölfmal so viel Risikokapital investiert wie in Deutschland. „Wir haben mit den gleichen Problemen zu kämpfen wie die meisten anderen deutschen Start-ups“, sagt Wolf, „vielleicht noch ein bisschen mehr, wegen der komplexen Technologie.“

Wer in der KI-Szene herumfragt, was derzeit das heißeste Start-up sei, dem kommt ein Name unter, der eigentlich nicht neu ist: Linguee aus Köln. Eine Firma, die 2009 mit einem Onlinewörterbuch startete, nur 800.000 Euro an Investorengeldern aufnahm, dafür seit 2013 profitabel ist, 22 Mitarbeiter beschäftigt und immerhin 230 Millionen Seitenaufrufe im Monat schafft.

Ende der Träumerei

Jaroslaw Kutylowski führt durch das Büro in einem Glasturm im Kölner Mediapark, in dem ein paar bunte Sitzsäcke Start-up-Geist versprühen sollen. Kutylowski ist CTO, der Gründer und Chef Gereon Frahling hat nach dem Wirbel im Sommer keine Lust mehr auf Interviews.

Der Wirbel: Das war im August, als Linguee aus einem Spaßprojekt Ernst machte. Nebenher hatten Mitarbeiter über Monate mit neuronalen Netzen experimentiert und ein Übersetzungsprogramm gebaut. Irgendwann stellten sie fest, dass die Ergebnisse phänomenal waren, es in Tests sogar besser abschnitt als die Programme von Google, Facebook und Microsoft. Im Spätsommer veröffentlichten sie den Übersetzer unter dem Namen DeepL.

Die Geschichte schlug ein: ein kleines Team aus Köln, das dem Silicon Valley Paroli bietet. Linguee hätte jetzt die Chance gehabt, ganz groß aufzudrehen. Große Investoren an Bord zu holen, Sales-Leute einzustellen, neue Anwendungen zu suchen – ja zu versuchen, das deutsche Deepmind oder mehr zu werden. Klar, man könne sich einiges vorstellen, sagt Kutylowski, zum Beispiel „die Möglichkeit, mit allen Menschen auf der Welt barrierefrei zu sprechen, wäre toll“. Und schiebt dann hinterher: „Wir haben aber noch ein paar Jährchen bis dahin. Wie sich das entwickeln wird, das wird man sehen müssen.“ Ende der Träumerei.

Es ergeben sich aus dieser Geschichte zwei Szenarien für die deutsche Wirtschaft. Es kann sein, dass sich unsere Weltmarktführer erfolgreich mit KI dopen und die Vormachtstellung in ihren Nischen behalten. Wenn man glaubt, dass es neue Firmen sein werden, die in der KI-dominierten Wirtschaft von morgen den Ton angeben, dann sieht es nicht gut aus für Deutschland. Weil wir jetzt, im Moment der Weichenstellung, die Experten aus der Hand geben. Weil wir nicht den Mut haben, das Risiko zu finanzieren. Und wirklich groß zu denken.