Capital: Sie leiten seit Dezember 2019 die Bundesagentur für Sprunginnovationen SPRIND. Was haben Sie Revolutionäres entdeckt?

LAGUNA DE LA VERA: Ob aus einer Idee eine Sprunginnovation wird, weiß man erst hinterher. Die Innovation muss den Markt betreten und dort für Veränderungen sorgen. Wir setzen vorher an: Wir wollen Potenzial wiegen und erkennen und dann Projekte inkubieren, die hoffentlich richtige Sprunginnovation gewesen sein werden. An guten Projekteinreichungen mangelt es nicht: Wir haben über 700 in diesem ein dreiviertel Jahr bekommen und gefunden, etwa zehn Prozent schauen wir uns genauer an, und davon haben wir 20 mit Validierungsaufträgen und Geld versorgt – also weiterentwickelt. Und bei fünf haben wir mit Zustimmung unseres Aufsichtsrats beschlossen, mit vielen Millionen Euro pro Jahr in die Großfinanzierung zu gehen. Weitere werden im kommenden Jahr folgen. Und in ein paar Jahren sehen wir hoffentlich, dass da auch ein paar Treffer dabei sind.

Welche könnten am ehesten einen Markt verändern?

Die fünf Projekte, die wir bislang ausgewählt haben, kommen aus unterschiedlichsten Bereichen: Es geht etwa um die Heilung von Alzheimer über einen neuen, physikalisch-chemischen Wirkweg, um diese und andere neurodegenerative Krankheiten anzugehen. Wir haben ein Verfahren zur Reinigung von Mikroplastik aus dem Wasser, was auch eine Plattform ist, die man zur Wasserreinigung auch in anderen Bereichen nutzen kann. Wir wollen analoges Rechnen auf einen Chip bringen und so eine neue Computer-Architektur schaffen, die manches um viele Größenordnungen schneller kann und viele Schwächen der digitalen Rechner nicht hat, wie den hohen Energieverbrauch.

Geht es auch um grüne Energie?

Wir investieren in eine neue Windrad-Konstruktion, die Nabenhöhen von bis 300 Meter ermöglicht für windschwächere Gebiete oder auch oberhalb bestehender Parks, wo der Wind wesentlich kontinuierlicher und stärker bläst. Sie ist dank einiger grundlegend anderer Ingenieursmethoden günstig und auch deshalb revolutionär. Und nicht zuletzt wollen wir uns aus der Zoom-Hölle befreien mit einer Augmented Reality-Technologie und einer herkömmlichen Brille, die im ersten Schritt virtuell Gäste in einen Konferenzraum holt, und im nächsten Schritt in ganz bahnbrechender Technologie, realitätsnahe Kommunikation ermöglicht, ohne an einen Raum gebunden zu sein. Das sind die ersten fünf Projekte, weitere sind in der Entwicklung. Also es läuft.

Welches Projekt ist denn am weitesten? Beziehungsweise, wie misst man die Reife?

Wir orientieren uns sogenannten Technology Readiness Levels (TRL), die von der NASA entwickelt wurden. Sie unterscheiden zwischen Grundlagenforschung, die überprüft, ob eine Idee überhaupt innerhalb der Grenzen der Naturgesetze funktioniert (TRLs 1 und 2), und dem Beginn von Prototypen hin zu einem möglichen Produktstatus (TRL 3-7). In diesem Gebiet wird SPRIND tätig. Wir wollen so weit finanzieren, bis alle Forschung und Entwicklung abgeschlossen ist, und die Marktskalierung eines Produkts ansteht – was dann privatwirtschaftlich finanziert werden soll. Diese Phase 3-7 sind für schwierige Deep-Tech-Projekte, wie wir sie nennen, ein Tal des Finanzierungstodes: Sie sind noch sehr weit entfernt vom Produkt, aber sie können diese Strecke auch aus der Wissenschaft heraus nicht mehr finanzieren.

Zurück zu Ihren Frontrunnern: Welcher ist nun am weitesten gediehen?

Die niedrigsten technologischen Risiken sehe ich bei der Mikroplastikreinigung von Wasser mittels kleiner Luftbläschen. Bei dem Alzheimer-Wirkweg werden wir es relativ schnell wissen, weil wir Giftigkeits- und Wirksamkeitsstudien jetzt anschieben. Da merkt man relativ zügig, wo die Richtung hingeht – wirksam oder nicht. Wir sind da sehr optimistisch. Aber das Risiko ist trotzdem vorhanden, dass es einfach nicht klappt. Bei den anderen Projekten haben wir eine gewisse Grauzone, dass es eine gute Technologie werden kann, aber eben keine Sprunginnovation im Sinne von einschlagend, marktverändernd oder weltverändernd.

Also kein Gamechanger…?

Genau. Trotzdem gut, aber kein Gamechanger. Das gilt für den Alzheimer-Wirkstoffkandidaten nicht. Das ist entweder ein Gamechanger oder gar nichts.

Wie finden Sie in deutschen Forschungslaboren und Start-ups bahnbrechende Ideen - und wie messen Sie ihr disruptives Potenzial?

Unsere Innovation-Manager kommen meist entweder aus Forschung oder Wirtschaft und haben zumindest selbst schon Versuche hinter sich, Bahnbrechendes zu erreichen. Jemand aus dem Wissenschaftssystem und der Grundlagenforschung hat da oft noch einen Stau von Ideen, die in die Umsetzung wollen. In der Wirtschaft haben Investitionen, die schon mal fünf, zehn oder 20 Jahre brauchen, bis sie Früchte tragen, oft keine Chance, weil das Durchhaltevermögen fehlt. Diese Leute suchen wir, und die finden sich auch gegenseitig in ihrem Netzwerk. Üblicherweise bringen sie ein Adressbuch mit „High Potentials“ mit, oder HiPos, wie wir sie liebevoll nennen – diese leicht besessenen Innovator*innen, die für ihre Sache so brennen, dass die eigentlich gar nichts anderes machen. Andere locken wir mit unserer Sichtbarkeit an, indem wir signalisieren: Wir verstehen euch, wir können euch eine Plattform und ein Ökosystem geben, wo ihr eure Ideen entwickeln könnt. Und als drittes Instrument schreiben wir Wettbewerbe aus, die wir Challenges nennen.

Ähnlich Ihrem amerikanischen Pendant, oder besser Ihrem Vorbild, der DARPA?

Wir geben dann Top-Down ein Thema vor, das wir reif für einen Durchbruch halten. Unserem Aufruf zur Entwicklung antiviraler Wirkstoffe sind 45 Einreichungen gefolgt. Das Ziel heißt sozusagen Penicillin gegen Viren – Pille rein, Feierabend. Das wäre schön. Wir werden zehn oder elf Teams im ersten Jahr finanzieren, dann folgt ein Cut, um zu sehen, welche Teams sind vielversprechend unterwegs, so dass wir ihnen für ein zweites Jahr Geld geben, und dann folgt ein drittes Mal. So entwickeln wir hoffentlich Dinge, die es so noch nicht gab. Mit sehr flexiblen Instrumenten der Finanzierung sowie mit Coaching und Networking. Der Ansatz unterscheidet sich von Förderanträgen, deren Teams nach einem Zuschlag drei oder fünf Jahre lang forschen, auch wenn Sie möglicherweise schon früh sehen, dass sie in einer Sackgasse sind. Das engmaschigere Managen, Begleiten und Betreuen von Teams im Wettbewerb zueinander, das haben wir uns von der DARPA "abgeguckt". Die betreiben das mit sehr großem Erfolg.

Die Betreuung ist also ein wichtiger Pfeiler?

Wir fördern nicht – wir machen richtig aktive Inkubation. Geld ist ein Teil davon. Es ist wahnsinnig wichtig, über einen langen Zeitraum Finanzzusagen machen zu können. Aber wir sind auch sehr nah dran. Wir haben mit den Innovationsmanagern ein riesiges Netzwerk von einigen hundert Experten aufgebaut. Die coachen häufig unsere Projekte, bringen sie mit anderen zusammen. Manchmal haben sich Leute drei Jahre abgeschuftet, und wir sagen, das ist alles schon entwickelt worden von XY. Dann holen wir XY und bauen das rein, und dann ist das Thema erledigt. Oder wir lösen die Grenze zwischen Disziplinen auf, wo häufig die meiste Innovation stattfindet. Und wir bringen das Netzwerk in die Politik, Industrie und Wissenschaft. Die aktive Begleitung ist wichtiger als nur einen Scheck über den Zaun zu schmeißen.

Wie viele Millionen des Zehnjahresbudgets von 1 Mrd. Euro haben sie schon vergeben?

Im Grunde haben wir ein Budget von 100 Millionen pro Jahr. Mit der Aufbauphase sind wir im Januar 2020 gestartet. Das Gründungsjahr 2019 war somit weg. 2020 haben wir ungefähr die Hälfte unserer Mittel ausgeben können. Dieses Jahr schaffen wir es, sämtliche vorgesehenen Mittel auszugeben. Wir haben ein funktionierendes Team aufgebaut und sind wirklich gut unterwegs.

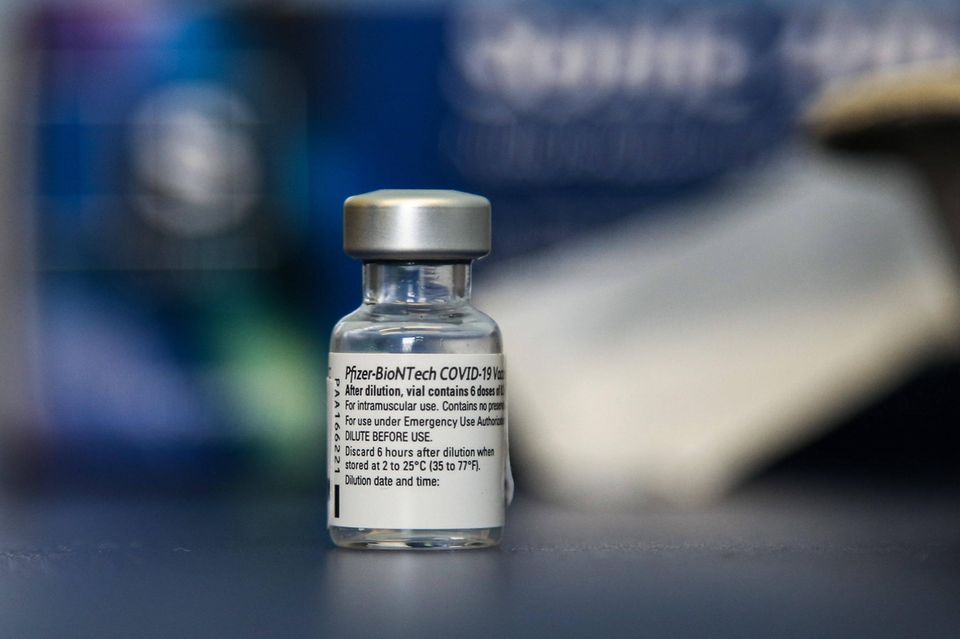

Und klappt das mit der Brücke über das Tal des Todes – zwischen Erfindung und Markt? Hat der neuartige mRNA-Impfstoff es nicht auch ohne Ihre Agentur geschafft?

Alle Projekte, die wir gestartet haben, wären ohne uns gestorben. Zum Alzheimer-Thema wurde am Forschungszentrum Jülich zehn Jahre entwickelt, bis die Projektfinanzierung aus den wissenschaftlichen Töpfen erschöpft war. Aber es gab noch kein Produkt, das einen Venture Capital-Finanzier interessiert hätte. Auch ein sehr guter Business Angel wie Qiagen-Gründer Detlev Riesner, der in diesem Projekt mit engagiert ist, kann nicht viele hundert Millionen stemmen, die es braucht, um einen neuen Wirkstoff auf den Markt zu bringen. Wir überbrücken jetzt die Phase der Studien bis zur Zulassung eines Medikaments. Wenn die erfolgreich sind, wird es auch nicht schwer sein, privatwirtschaftliches Kapital zu bekommen. Diese Lücke ist einfach da, und Sie müssen Glück haben und in die Hopps oder Sprüngmanns hineinrennen, oder sie haben es halt nicht.

Und wie war das mit der mRNA-Innovation?

Tatsächlich hat die DARPA schon 2011 rund zehn Firmen und Teams, die sich damals mit mRNA beschäftigten, Geld gegeben, darunter auch Moderna und Biontech, die es am Ende geschafft haben. Dort gab es den Program Manager – was bei uns ein Innovationsmanager ist – Dan Wattendorf, der eine Technologie aus Kanada mit sogenannten Nanolipiden im Gepäck hatte, die dann auch zum Einsatz gekommen ist. DARPA hat übrigens die Firmen zum Austausch von Wissen gezwungen, zu monatlichen Treffen. Die Entwicklung wurde dadurch enorm beschleunigt. Die mRNA-Impfstoffe gegen Covid 19 gäbe es vermutlich ohne die staatliche Unterstützung durch die DARPA heute nicht. Aber selbst die hat nicht durch das Tal des Todes geholfen, sondern besagte Family Offices von Dietmar Hopp und den Sprüngmanns. 0,1 Prozent haben Glück, und die 99,9 Prozent, die es nicht haben, sehen wir nicht mehr. Biontech und Curevac wären lange weg vom Fenster, oder von außereuropäischen Firmen gekauft. Und dann finden solche Sprunginnovationen woanders statt. So etwas wollen wir überbrücken und tragen.

Sie beklagen unnötige Hürden, fordern eine radikale Entbürokratisierung. Was hält Sie denn auf?

Wir haben anfangs die DARPA – unser Vorbild – gefragt, was ist Euer wichtigstes Feature? Die Antwort war: Tempo. Vom Erstkontakt bis zum Geld auf dem Konto sollten nicht mehr als ein Monat vergehen. Bei SPRIND müssen wir nach der Bundeshaushaltsordnung arbeiten, und es kommen Themen des Vergabe- und des Beihilferechts hinzu. Die Regeln, die wir uns selbst gegeben haben, und die Instrumente, die wir verwenden können, um Geld zu den Leuten zu bringen, sind derart aufwändig und kompliziert, dass eine Mittelbewilligung und -vergabe gut und gerne ein Jahr dauert – in dem viele Anwälte viel Papier vollschreiben. Das ist weder effizient noch effektiv. Wir müssen da wesentlich schneller werden. Unser Ziel muss, wie bei der DARPA sein, dass wir nur einen Monat brauchen. Und dafür muss eine bürokratische Entfesselung stattfinden.

Braucht Ihre Brutstätte also einen Neustart? Sie haben ja eben auch ein Buch veröffentlicht…

Das klingt gleich nach Reboot. Wir müssen nicht eine SPRIND 2.0 gründen. Aber jetzt ist die Zeit, uns mit der neuen Regierung von verschiedenen Fesseln zu befreien. Wir haben für die Koalitionsverhandlungen konkrete Vorschläge vorbereitet. Es werden Regierungsbeschlüsse und vielleicht ein Gesetz notwendig sein. Wir sind als GmbH des Bundes keine Behörde und per se relativ frei in dem, was wir tun. Aber wir sind durch Haushaltsrecht und Besserstellungsverbot in Personalfragen an die Kette gelegt, als wären wir eine Behörde. Diese Ketten muss man wieder ablegen – auch gemeinsam mit der EU, was Ausnahmen vom Beihilfe-Recht angeht. Die EU hat schon viel vorgedacht. Vor allem müssen die Ministerien und der Bundesrechnungshof glauben, dass man das machen darf.

Wo kommen Sie in Konflikt mit dem Beihilferecht?

Das wird berührt, sobald sie als staatliche Institution einer Firma Geld geben. Man soll nicht den Markt verzerren. Für die neuen Technologien, deren Weiterentwicklung wir finanzieren sollen, gibt es aber noch keine kommerzielle Nutzung. Unsere Projekte sind zumindest im Geiste dieser Regelung zu 100 Prozent vom Staat finanzierbar. Statt das einfach umzusetzen, werden „Papierschönheiten“ erdacht, um das auf der sicheren Seite ähnlich einem Forschungsinstitut zu tun. Firmen von Erfindern können wir so im Augenblick leider kein Geld geben. Wir müssen eine Tochter-GmbH von SPRIND gründen, die eine Forschungskooperation mit der Firma der Erfinder eingeht, in welcher alles bis zum letzten i-Tüpfelchen geregelt ist. Dann muss sie ein rückzahlbares Darlehen des Bundes beantragen, welches die Tochter-GmbH erhält. Diese Verwaltungsschritte haben es in sich, die müssen wir loswerden.

Wie zuversichtlich sind Sie, dass verkrustete Strukturen aufgebrochen werden?

Die ganze politische Stimmung ist doch jetzt Aufbruch. Wir können nicht so weitermachen. Ich werde schon mal Bundesoptimismusbeauftragter genannt und bin entsprechend zuversichtlich, dass wir das hinbekommen. Natürlich müssen wir den Geist auch in die Ministerien tragen. Dort herrscht zumeist noch das preußische Top-down-System. Die müssen aber auch agiler werden, oder wir schaffen mehr Agenturen nach dem Vorbild der SPRIND. Wir sind für viele im Bund das Reallabor für agiles Handeln.

Ihr Vorbild, die DARPA, arbeitet viel mit konkreten Challenges. Was ist der Vorteil?

Die sagen zum Beispiel, wir hätten gerne ein selbstfahrendes Auto, das 100 Meilen durch die Wüste fahren kann, reicht eure Vorschläge ein. Dann selektieren sie und lassen die so lange fahren, bis es klappt. Wir haben das einmal gemacht für die antiviralen Wirkstoffe. Unter den Einreichungen finden sich ganz große Namen der Virologie in Deutschland, aber auch von sehr renommierten ausländischen Instituten. Wir werden circa zehn selektieren und die zunächst ein Jahr finanzieren, um dann zu schauen, welche vielversprechend sind, und denen dann noch für ein zweites und ein drittes Jahr Geld geben. Wenn wir unterwegs feststellen, da entsteht etwas Sprunginnovatives wie ein Penicillin gegen Viren, kann man natürlich ganz andere Mittel an den Start bringen.

Halten Sie mehr solcher Challenges für notwendig?

Wir mussten dafür erst das Finanzierungsinstrument entwickeln – die vorkommerzielle Auftragsvergabe. Perspektivisch wollen wir immer mindestens drei Challenges am Laufen haben. Wir sind an den nächsten Themen dran, die ich aber noch nicht nennen kann. Das Herausragende ist hier, dass es diese Finanzierungswerkzeuge im ministerialen Prozessbaukasten eben nicht gab und dass wir hier auch neue Verfahren entwickeln, um Innovationen mit staatlichen Mitteln zu unterstützen.

Also ist die DARPA besser aufgestellt und hat deswegen auch mehr Durchbrüche befördert?

Sie hat einen großen Vorteil: Es gibt sie seit 1958. Uns seit knapp zwei Jahren. Wir sind also noch in den Strampelhöschen. Präsident Eisenhower hat damals unter dem Sputnik-Schock realisiert, dass er etwas Ressortübergreifendes schaffen muss, und hat eine Konstruktion gefunden, die in der Tat agil ist. Nach 63 Jahren werfen ihr auch einige Leute vor, ein wenig zu rosten. Aber sie gilt weiter als Vorbild. Und wir finden noch ein anderes Feature gut, was wir aber anders implementieren müssen. Die DARPA ist nicht nur mit einem Jahresbudget von 3,5 Mrd. Dollar ausgestattet. Sie hängt auch direkt am Verteidigungsminister mit einem Budget von 700 Mrd. Dollar, der ein großer Kunde von DARPA-Produkten ist, die es oft noch gar nicht gibt. Von zwei Seiten Geld reinpumpen, das müssen wir noch lernen in Europa. Es geht darum, dass wir die Einkaufspower der öffentlichen Vergaben dazu nutzen, auch Technologien und Plattformen zu fördern, die aus Europa kommen.

Haben Sie da ein Beispiel?

Nehmen Sie die Cloud-Industrie. Wenn wir die Cloud bei Google, Microsoft oder Amazon kaufen, hilft das unserer europäischen Industrie sehr wenig. Wenn wir hingegen sagen: Wir wollen vertrauenswürdige, souveräne Technologien, die wir verstehen, wir wollen ihre Entstehung fördern und finanzieren und sie dann kaufen, dann ist das Kaufen viel wichtiger als das Fördern. So befeuert viel mehr Geld den freien Markt. Wenn wir diese Cloud-Dienste Open Source und föderiert und genehmigungsfrei machen, haben sie eine hohe Transparenz. Die ganze Community und Industrie kann sie überprüfen, und wir können eine hohe Funktionalität erzeugen – wie es das Internet ja bewiesen hat. Und viel mehr Sprung als Internet gibt es ja kaum. Man kann das als nächste Ebene der Sprunginnovation nehmen, das dann quasi zu wiederholen.

Als europäische Lösung?

Die amerikanischen Internetkonzerne haben dieses offene Internet wieder dichtgemacht und unter ihre Kontrolle gebracht. China hat sein eigenes, totalitäres Netz gebaut. Einem Dritten, der sagt, wir führen diese offenen Prinzipien weiter, weil sie eine hohe Souveränität beim Individuum, europäische Werte und Selbstbestimmtheit – aber eben auch bei allen Nutzern, Staat und Unternehmen – herstellen, dem würde ich große Chancen im Markt attestieren. Dieser Dritte fehlt. Dabei wissen wir ziemlich genau, wie wir das angehen müssten. Man muss es halt machen und durchhalten – und auch die Einkaufspower der Staaten, Länder und Kommunen nutzen, damit ein so liquider Markt entsteht, dass Firmen sich darauf stürzen.

Sie setzen in Ihrem Buch auf Innovationen, die die Welt wieder in die Balance bringen. Was wären die Missionen, die Ihnen besonders am Herzen liegen – und wo sehen Sie Potenzial in Deutschland?

Wir wollen alle den CO2-Ausstoß senken, entsprechend liegen diese Technologien doch dem deutschen Herzen sehr nah. Das sind große Techniken und Prozesse, Überlappungen von physikalischen, chemischen und biologischen Prozessen. Aus dem Bereich Umwelt und Energie sind circa 30 Prozent der Einreichungen, die wir bekommen. Die Mutter aller Sprunginnovationen wäre, wenn wir umweltfreundlich Strom so günstig herstellen können, dass es sich gar nicht mehr lohnt, ihn abzurechnen. Damit könnten wir eine ganze Kette anderer Probleme mit lösen. Das zweite Thema ist, dass Menschen besser, gesünder und länger leben. Biomedizin und Biotechnologie sind auch nochmal 30 Prozent der Einreichungen. Von der Sorte des Vorbilds Biontech haben wir noch ein paar mehr im Köcher. Deutschland war mal die Apotheke der Welt, war auch die Wiege der chemischen Industrie.

Das war einmal…

Wir können wieder in diese Position zurückkehren, wenn wir uns mit den wirklich spannenden Fragen beschäftigen und sie lösen. Der größte Nachholbedarf – den noch mal 30 Prozent der Einreichungen betreffen – besteht beim Thema Digitalisierung. Da muss vor allem die politische Mission und der Wille formuliert werden, dass man eine europäische digitale Industrie auch wirklich will. Ich sehe nach wie vor gute Chancen für uns, einen europäisch humanistischen Weg der Digitalisierung für die Welt bereitzustellen. Die Papiere dazu liegen bei uns in der Schublade und auch bei vielen in der deutschen und europäischen Politik, die muss man nur noch machen.

Wo sehen Sie denn hierzulande die größte Innovationskraft? Eher in den Forschungszentren, im Mittelstand, in der Industrie oder bei Start-ups?

Wir sollten diese Gruppen zur Zusammenarbeit bewegen, und in ausreichender Menge Finanzierungs- und Inkubationsinstrumente bereitstellen. Natürlich ist es schwierig für ein etabliertes mittelständischen Unternehmen, aus Pfadabhängigkeiten rauszukommen und etwas radikal Neues zu probieren. Aber dafür haben wir die Start-ups und die Forschungsinstitute. Wir müssen die Ausgründung aus den Forschungsinstituten leichter machen, Start-ups genügend Mittel zur Verfügung stellen, und es für Familienunternehmen, den Mittelstand und auch Konzerne vielleicht noch attraktiver machen, mit denen zu kooperieren, damit sie selbst an deren Innovation partizipieren können. Das halte ich für viel effizienter als interne Innovationsabteilungen zu haben. Als Unternehmen würde ich mein Geld in ein paar Venture Fonds legen, die in den Bereichen investieren, die mich interessieren, und würde mich in das Investment Board setzen. Dann würde ich mit den Start-ups, die man da gut findet, einfach zusammenarbeiten. Ich glaube, wenn man die drei Sachen zusammenbringt, dann geht was.