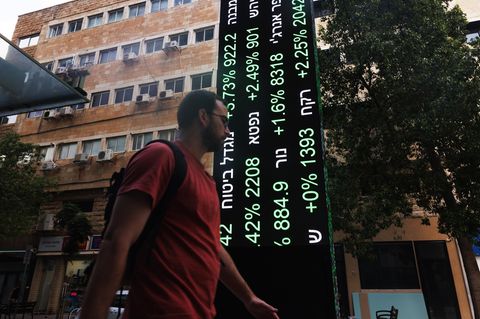

Die Nadelstiche waren wohl gewählt, und sie sollten – mehr oder weniger direkt – ihr Ziel nicht verfehlen. In seiner Neujahrsansprache, in der Irans oberster Revolutionsführer Ajatollah Ali Chamenei die „bitteren“ und die „süßen“ Momente des Vorjahres Revue passieren lässt, erntete sein Präsident Ebrahim Raisi vergangenen März erhebliche Kritik: Die Probleme der Menschen mit der Wirtschaft nannte Khamenei „bitter“. Präsident Raisi musste zum iranischen Jahreswechsel eine Inflationsrate von 40 Prozent verteidigen.

Für Chamenei war der nun tödlich verunglückte Raisi bei der Wahl des Präsidenten vor zweieinhalb Jahren der Favorit. Er wurde sogar als aussichtsreicher Nachfolger des hochbetagten Religionsführers im höchsten geistlichen Amt der Islamischen Republik gehandelt. Zuletzt musste der Präsident – in seiner Funktion eher vergleichbar mit einem Regierungschef – aber als Sündenbock dienen. Wie iranische Beobachter meldeten, gab Chamenei als Neujahrsslogan aus, die wirtschaftliche Produktion müsse gesteigert werden, durch eine erhöhte Teilnahme der Bevölkerung. Die Volkswirtschaft sei die größte Schwäche. Das erfordere erhöhte Aktivität – vor allem durch die Steigerung der heimischen Produktion.

Zwar hielt Raisi sich noch im März zugute, dass unter ihm die Teuerung nicht dreistellig wurde, wie befürchtet, sondern von 55 erst auf 35 gefallen war, um sich dann bei 40 Prozent einzurichten. Doch er wurde gewählt, um die große Armut im Land zurückzudrängen, das ist er der Bevölkerung schuldig geblieben.

Die Menschen ächzen unter hohen Lebenshaltungskosten, vor allem für importierte Lebensmittel. Um ein traditionelles Neujahrsfest für eine vierköpfige Familie auf Mindestlohn auszurichten, müssten nach Medienberichten fast ein Zehntel davon aufgebracht werden. Die Zentralbank vermeldete für das erste Quartal 2024 eine Teuerungsrate der Lebensmittel von 53 Prozent. Regelmäßig gehen Menschen auf die Straße, um für höhere Löhne oder die Auszahlung ihrer Renten zu protestieren.

Schuldige der Schlechtwetterlage

Offiziell werden für die wirtschaftliche Schlechtwetterlage im Land natürlich „die Feinde“ Irans verantwortlich gemacht. Gemeint ist der Westen, dessen Sanktionen die aufstrebende Atommacht in ihren internationalen Wirtschaftsbeziehungen beträchtlich isolieren. Doch selbst mit den befreundeten Staaten Irans, so die Kritik Chameneis, sei Raisis Bilanz unbefriedigend ausgefallen: Unzählige „Absichtserklärungen“ für intensivere Wirtschaftsbeziehungen seien ohne Wirkung geblieben – hätten sich in der Praxis nicht in belastbaren Verträgen niedergeschlagen. So waren noch im April bei einem Besuch Raisis in Pakistan Anstrengungen für eine Verfünffachung des bilateralen Handelsvolumens auf 10 Mrd. Dollar vereinbart worden.

Raisi vertrat – getreu seinem Mentor Chamenei – die Haltung, dass der Iran auch ohne ein Einlenken Teherans im Atomstreit mit dem Westen wirtschaftlich gedeihen könne: in einer stattdessen dem Osten und damit China zugewandten „Widerstandswirtschaft“. Nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine haben sich die Beziehungen mit Moskau intensiviert, das seinerseits unter dem Druck von Sanktionen neue Märkte und Waffenhersteller sucht. Trotz erheblich gestiegener Exporte von iranischem Erdöl nach China, die auch die Staatskasse aufpolsterten, und entsprechend erhöhten öffentlichen Ausgaben erwartet der Internationale Währungsfonds (IWF) nur ein Wachstum von etwa 3,3 Prozent in diesem Jahr. Keine Glanzleistung.

Revolutionsgarden geben Ton an

Allerdings ist der Spielraum jedes iranischen Präsidenten begrenzt, was er wirtschaftspolitisch bewirken kann – denn ein Großteil der Wertschöpfung wird von einem Staat im Staat gelenkt. Die so genannten Revolutionsgarden – eine ursprünglich 1979 zum Schutz des Mullah-Regimes entstande parallele Militärmacht, ist nicht nur Quelle schwerer Menschensrechtsverletzungen aus Sicht der EU, sie dominiert über Beteiligungen auch große Teile der Wirtschaft – und das aus einer großen Nähe zum Religionsapparat heraus.

Je nach Expertenschätzung sind Vertreter dieses Elite-Korps in jedem zweiten Unternehmen vertreten, besitzen weit über 1200 Firmen im In- und Ausland, oder kontrollieren 40 Prozent der Wertschöpfung. Verdient wird in allen Schlüsselbranchen von Bauindustrie hin zu Telekommunikation und Verkehr bis zur Energiewirtschaft wie Elektrizitätswerke, zu Banken und Versicherungen. Unter ihrer Regie sollen auch die umstrittenen Atom- und Raketenprogramme laufen.

Vizepräsident Mohammed Mokhber, der nun bis zu Neuwahlen die Geschäfte übernehmen soll, entstammt den Revolutionsgarden und führt Chameneis Wirtschaftsimperium, ein ebenso großes wie intransparentes Netz an Investitionsgesellschaften und Holdings, das unter dem Namen Setad bekannt ist. Das Konglomerat steht auch auf der US-Sanktionsliste. Der Vize war Berichten zufolge auch in Gespräche zwischen Teheran und Moskau über Munitions- und Drohnenlieferungen beteiligt, welche die EU nun verstärkt für Strafmaßnahmen ins Visier nimmt. Die Einstufung der Revolutionsgarden selbst als Terrororganisation ist in der EU umstritten. Das würde involvierte Firmen auch mit harten Sanktionen wie für Terrororganisationen belegen, also dem Einfrieren von Geldern und sonstigen Vermögenswerten.

Helikopterflotte veraltet

Indirekt könnte Präsident Raisi bei dem offenbar technisch bedingten Helikopterabsturz in den Bergen nahe Aserbaidschan selbst Opfer westlicher Sanktionen geworden sein. Denn Expertenstimmen beschreiben den Zustand der iranischen Luftflotte als zunehmend marode, weil die Beschaffung von Ersatzteilen für US-Fabrikate schlecht über den Schwarzmarkt zu regeln ist. „Irans Luftflotte ist ein Sinnbild für das gesamte Regime“, sagte Ali Ansari vom Zentrum für Iran-Studien an der St. Andrews Universität der „Financial Times“. „Sie ist alt, sollte im Grunde nicht mehr fliegen können, und tut es trotzdem – bis es nicht mehr geht.“

Teheran sah sich offenbar außerstande, aufgrund westlicher Exportkontrollen über die Jahre Ersatzteile und Wartung für eine alternde Flotte zu gewährleisten. Im Zivilbereich ist das durchschnittliche Alter der Passagiermaschinen mit 28 Jahren das Doppelte des Durchschnitts, heißt es in dem Bericht. Das von 2015 bis 2018 intakte internationale Abkommen zur Beschränkung des Atomprogramms erlaubte den vorübergehenden Einkauf von Boeing- und Airbusflugzeugen. Aber die Luftwaffe besteht wohl noch aus alten US-Beständen von vor der islamischen Revolution 1979. Das International Institute for Strategic Studies spricht von „zunehmen veralteter Ausrüstung“ in den konventionellen Streitkräften.

Nach Einschätzung von Ellie Geranmayeh, einer Iran-Expertin des European Council on Foreign Relations-Thinktank, verliert der Iran unter dem Strich mit Präsident Raisi keinen sehr einflussreichen Wirtschaftsakteur. Jedoch verlieren die Revolutionsgarden einen einflussreichen Handlanger, der sich zum Beispiel – wie auf seiner jüngsten China-Reise – für engere Geschäftsbeziehungen im Sinne der Gardisten einsetzte. Denn anders als der moderate Vorgänger Hassan Rouhani habe der verunglückte Hardliner Raisi sich weder über einheimische noch internationale Politikfragen mit den Revolutionsgarden angelegt.