Wer war Willy Brandt? Wer war dieser erste SPD-Kanzler der Bundesrepublik, der im Dezember 100 Jahre alt geworden wäre?

Zwei Bilder, zwei Antworten und die These eines Spätgeborenen: Willy Brandt war und ist bis heute immer auch eine Projektionsfläche für politische Träume. Es wertet ihn keineswegs ab, sondern erklärt einen Teil seiner Wirkung, wenn man feststellt, dass er der glamouröseste aller unserer Bundeskanzler war.

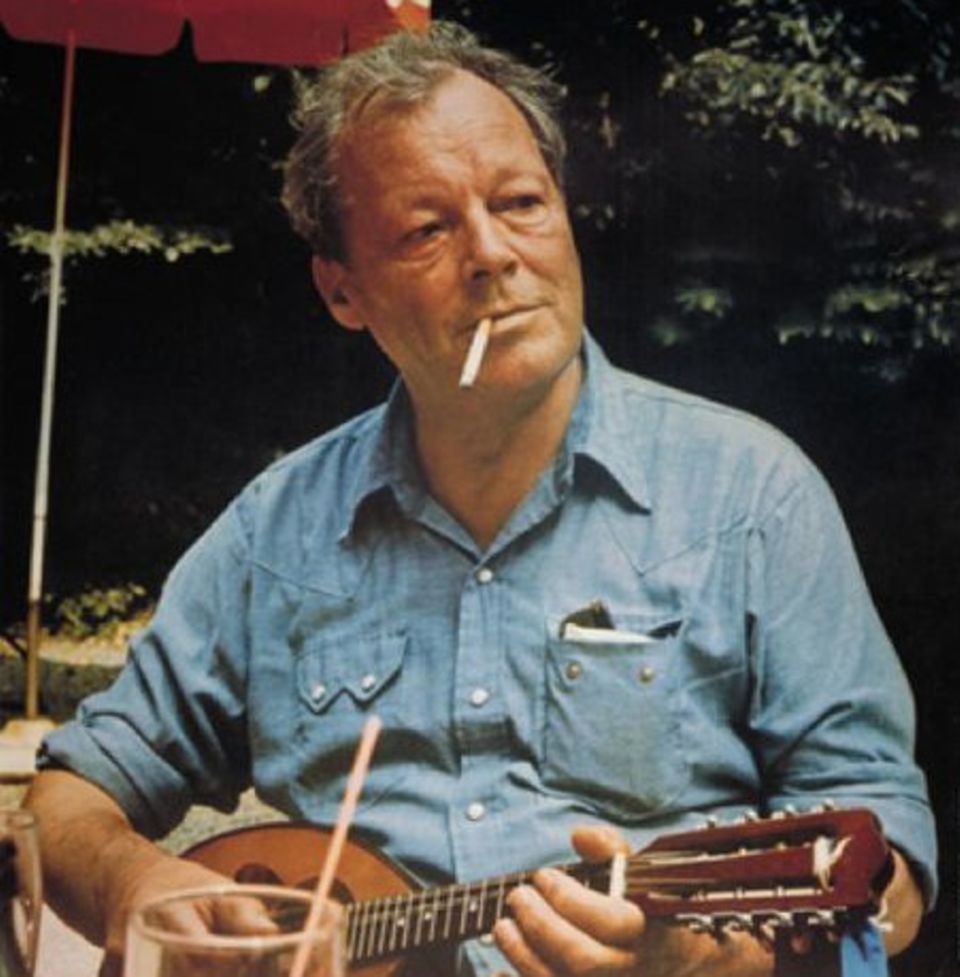

Bild Nr. 1 ist eines der bekanntesten Fotos von „Willy“: Es zeigt einen jugendlich wirkenden Mann vor einem vage erkennbaren dunkelgrünen Blätterwerk. In der klassischen Version sieht man hinten links auch einen knallroten Sonnenschirm, wer genau schaut liest darauf den kleinen Schriftzug „Coke“. Der Mann trägt ein Jeans-Hemd mit offenem Kragen, eine lange Zigarette hängt lässig im Mundwinkel, vor ihm steht ein leeres Glas mit Strohhalm. Er hält eine Mandoline in den Armen und setzt gerade an zu spielen, sein Blick geht am Betrachter vorbei, versonnen in die Ferne. Es ist ein Bild von Einsamkeit, aber auch von Aufbruch, Verheißung und Traum.

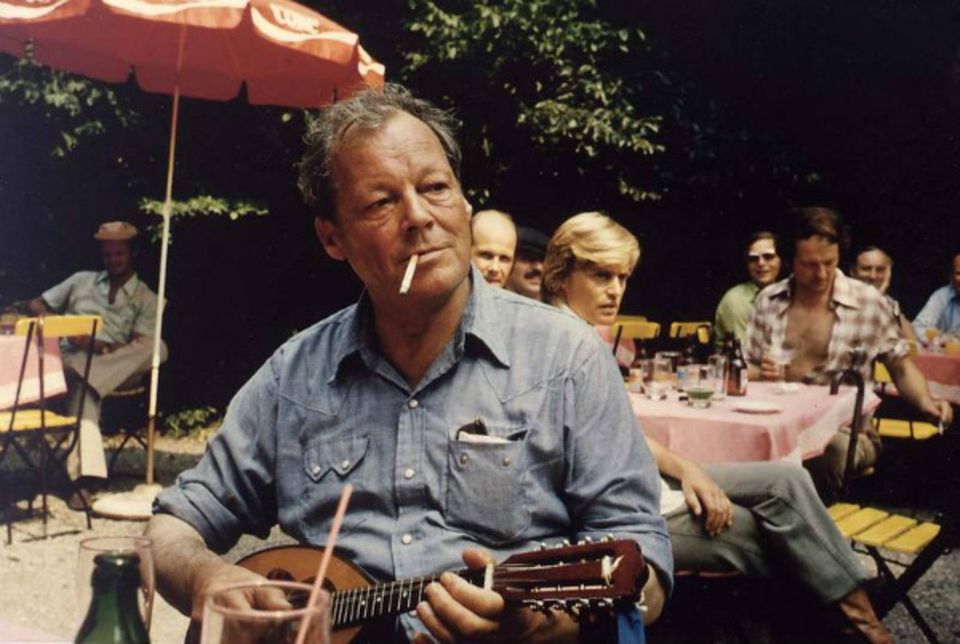

Bild Nr. 2 zeigt einen alten Mann auf der Terrasse eines kleinen, einfachen Biergartens, an den Tischen drum herum sitzen andere Gäste, vor sich leere Gläser und Flaschen. Die Atmosphäre ist entspannt, ja fast schon ein wenig abgekämpft: Ein junger Mann im Hintergrund hat sein Hemd ganz geöffnet und sitzt mit blanker Brust rauchend am Tisch. Der Alte hat gerade eine Mandoline überreicht bekommen, jetzt konzentriert er sich: Für einen Moment versinkt er in sich selbst und versucht, das wieder aus dem Innersten hervorzuholen, was er vor Jahrzehnten einmal gelernt hat – in seiner Jugend, in einer Musikgruppe der Arbeiterbewegung der 20er Jahre. Zwei, drei Gäste werfen einen interessierten Blick herüber, aber die meisten sind mit anderen Gedanken beschäftigt. Es ist ein Bild von Einsamkeit, aber auch von Melancholie, Erinnerungen und Müdigkeit.

Die Wahrheit ist natürlich, dass beide Bilder dieselbe Situation zeigen: Das erste, fast schon bohemienhafte, entstand 1977 in der Parteizentrale der SPD und verkaufte sich danach zehntausendfach als begehrtes Poster. Es schmückte ungezählte Zimmer und in diesen Tagen auch wieder die Titelseite der „Zeit“, eine „Spiegel“-DVD und andere Veröffentlichungen.

Das zweite Bild lieferte die Vorlage für das erste. Es stammt aus dem Jahr 1976, Brandt war seinerzeit für die SPD auf einer Wahlkampf-Wanderung im Teutoburger Wald unterwegs, bei einer Rast schenkte man ihm die Mandoline. Ein SPD-Öffentlichkeitsreferent hielt den Moment fest, als der Chef zur Verblüffung seiner Mitarbeiter tatsächlich begann, auf dem Instrument zu spielen. Der Biergarten, die anderen Gäste, die Getränke – das alles wurde später dann für das Poster wegretuschiert.

Der Karrieregipfel Willy Brandts war zum Zeitpunkt dieses berühmten Schnappschusses übrigens schon lange vorbei: Er ging auf die 63 zu, zwei Jahre zuvor war er als Kanzler in den Turbulenzen um die Guillaume-Affäre abgetreten.

Glamour umgibt Brandt

Wer also war Willy Brandt? Über den Menschen und den Politiker lässt sich allein aus diesen Bildern nicht viel ableiten. Über seine Wirkung auf die Öffentlichkeit allerdings umso mehr.

Die US-Autorin Virginia Postrel hat dieser Tage ein neues Buch veröffentlicht, in dem sie versucht, das Phänomen des „Glamour“ zu ergründen. Glamour gehört zum Mythos des jungen Präsidenten John F. Kennedy, dessen Ermordung sich an diesem Freitag zum 50. Mal jährt. Etwas Ähnliches umgab aber auch Willy Brandt, der Anfang der 60er Jahre als Regierender Bürgermeister von Berlin sogar oft mit Kennedy verglichen wurde.

Postrel argumentiert, dass Glamour keine Frage von Schönheit ist. Sondern eine Frage der Wahrnehmung und Inszenierung. Auch Technologien oder Ideen können deshalb glamourös erscheinen.

Die Formel des Glamour hat demnach drei Komponenten: Ein Versprechen von Transzendenz und Flucht an einen Sehnsuchtsort; eine Eleganz, die dadurch entsteht, das alles Angestrengte oder Fehlerhafte unsichtbar wird; und schließlich ein Geheimnis und eine Distanz, die den Betrachter faszinieren und anziehen.

Glamour, so Postrels These, entsteht letztlich immer in den Köpfen der Zuschauer. Er ist eher eine Projektion des Publikums als eine Eigenschaft des Verehrten selbst.

Das aktuellste Beispiel für einen solchen Effekt ist ohne Zweifel Barack Obama. Willy Brandt war – neben so vielem anderen – eben auch ein Obama seiner Zeit.