Die Gelbwesten, sagt Valérie Petit, die kenne sie aus nächster Nähe. Der Riss, der die französische Gesellschaft spaltet, geht auch durch die Familie der 42-Jährigen, die sich als Abgeordnete in Paris gerade bemüht, der Reformpolitik von Emmanuel Macron neuen Schwung zu geben. Ihr eigener Bruder zieht derweil in einer der Hauptstadt-Banlieues auf die Straße und brüllt Parolen gegen die Versager in Paris und ihren Elite-Präsidenten Macron.

Zwei Jahre ist es her, dass Petit, damals 40, ins Parlament gewählt wurde. Sie war eine von vielen, die nie vorher Politik gemacht hatten. Ins öffentliche Amt spülte sie eine Wahl, die einer Revolte gegen die alten Parteien, Eliten und Praktiken gleichkam. Menschen, die vorher Piloten, Bandarbeiter, Ingenieurinnen, Start-up-Leute gewesen waren, schliefen nun auf Klappliegen in ihren Abgeordnetenbüros, beflügelt vom Glauben an das Neue.

Halb Europa war erleichtert, als Macron und seine Leute gewannen. Ihr Sieg sah damals nach einer Absage an die Zerstörungswütigen aus, an Populisten, Rassisten, Europafeinde. Macrons La République en Marche (LaREM) war eine Anti-Bewegung, aber eine konstruktive. Getragen wurde sie von Leuten wie Petit: noch jung, voller Ehrgeiz, frus- triert von der alten Politik, begeistert von den neuen Möglichkeiten. Eine ganze Generation strebte an die Schaltstellen.

Capital hat einige der Politikneulinge damals besucht. Nun sind wir zurückgekehrt, um erneut mit ihnen zu sprechen. Nach zwei Jahren wollten wir von den Stützen des Präsidenten wissen: Was ist übrig vom Zauber des Anfangs? Kann die Bewegung ihre Versprechen noch wahr machen? Oder wird Frankreich endgültig unreformierbar? Wir haben Menschen getroffen, die selbst frustriert über Widerstände im Apparat sind, über die Unbeweglichkeit der eigenen Reihen, auch über die Einsamkeit der Macht, die Macron wie seine Vorgänger zelebriert. Gleichzeitig wollen sie von ihrer Hoffnung nichts preisgeben.

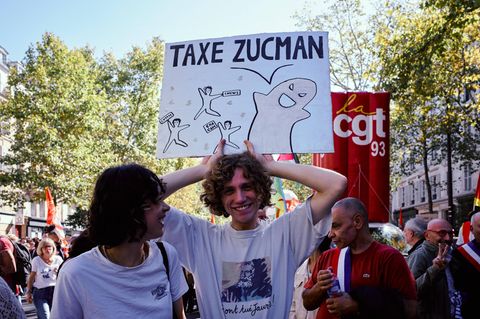

Gerade hat Macron Zugeständnisse an die Gelbwesten verkündet: mehr Geld für Rentner, weniger Steuern für Gering- und Mittelverdiener, mehr Staatsdiener als geplant. Wie das bezahlt werden und gleichzeitig Macrons Schwur auf solide Budgets eingelöst werden soll, bleibt wolkig. In den nächsten Wochen muss sich entscheiden, ob der Präsident sein Mandat retten kann oder ob die Anti-Stimmung gewinnt. Schon bei der Europawahl könnte die Regierungspartei LaREM laut Umfragen von den Rechtsextremen überflügelt werden. Stürmische Zeiten also, in denen Macrons Politikneulinge ihre Rollen finden müssen, jeder auf seine Art.

Da ist etwa Bénédicte Peyrol, die schnell, präzise, fast atemlos spricht. Am Vortag hat sie mit dem Kabinett Macrons Angebote an die Gelbwesten festgezurrt. „Die Maßnahmen, die der Präsident jetzt angekündigt hat, gingen von den Abgeordneten aus“, sagt sie. „Das ist neu.“ Peyrol ist mit 28 aufgestiegen zur Berichterstatterin im Finanzausschuss. Die Juristin, die aus einer Durchschnittsfamilie in der ländlichen Auvergne kommt, ist eine der einflussreichsten Abgeordneten geworden. Und doch hat der Präsident ihr Herzensprojekt, die ökologische Steuerreform, nach den Gelbwestenprotesten auf Eis gelegt. „Wir kom- men darauf zurück“, verspricht sie.

„Wir haben gelernt“, sagt Cendra Motin. Ihre Haare sind länger als vor zwei Jahren, ihre Lust, es den alten Kräften zu zeigen, ist nicht gewichen. Die 44-Jährige hatte bis zur Wahl eine Personalagentur in der Banlieue von Lyon, nun ist sie Parlamentsvize in Paris. Es gehe alles zu langsam, klagt sie. „Wir haben unterschätzt, wie sehr die Leute die Schnauze voll haben, wie groß die Angst ist, dass ihre Kinder schlechter leben werden.“

Valérie Petit hatte damals gesagt, in zwei Jahren müsse wieder Vertrauen in die Politik da sein. Nun spricht sie in einer Parlamentscafeteria über die Verachtung, die sie erlebt, über Frust und Enttäuschung. Das Zutrauen zu Staat und Demokratie ist laut Demoskopen auf dem Tiefstand, Macron hat Zustimmung verloren – und selbst Petits Bruder ist nun auf den Barrikaden.

Die Geschwister kommen aus bescheidenen Vorstadtverhältnis- sen. Valérie hat Wirtschaft studiert, mit 29 erklomm sie einen Lehrstuhl. Bei ihrem jüngeren Bruder lief es nicht so gut. Er spült Geschirr, für 1300 Euro im Monat, seit zehn Jahren ohne Lohnerhöhung. Lange haben sich die beiden trotzdem gemeinsam aufgeregt, dass im Land nichts vorangeht. Valérie ging vor zwei Jahren in die Politik, weil sie glaubte, dass Macron die letzte Chance für einen Wandel im Guten sei. Der Bruder wählt jetzt linksradikal.

„Die Lage ist extrem fragil“, sagt Petit. Das Risiko, dass Frankreich kippt, sei größer als vor Macrons Wahl. Verzweifelt wirft sich die Abgeordnete in die Schlacht, zieht wochenends mit Kinderwagen und Max, drei Jahre, über den Place de la République in ihrer Stadt Lille und erklärt: „Hier, ich bin normal. Ich habe keinen Chauffeur.“ Unter denen, die sich abwenden, sind viele, die gehofft hatten, Macron und die Seinen würden das Blatt wenden.

Trotzdem ist Petits Begeisterung nun sogar größer. „Es hat nie jemand so ernsthaft versucht, das Land zu verändern“, sagt sie über Macron. „Ja, er macht Fehler, ja, die Widerstände sind groß, ja, die Menschen verlangen, dass wir weniger abgehoben sind.“ Und doch sei der Schwung nicht verloren.

Zwar haben Unternehmen mehr Freiheiten bekommen, auch sind Frankreichs Wirtschaftsprognosen derzeit besser als die deutschen. Doch bei den Menschen in der Provinz, denen die Neuabgeordneten jede Woche begegnen, ist nicht viel angekommen. Auch die Architektur der Macht hat Macron anders als versprochen kaum angetastet. Horizontale Mitbestimmung sollte die Bewegung prägen, doch allzu oft wird vertikal durchregiert.

„Diesen Kampf haben wir nicht gewonnen“, gesteht Petit. Entscheidend sei, hatte sie 2017 gesagt, dass sich das Politiksystem ändere. Die Erfahrung, wie wenig Einfluss Abgeordnete weiterhin haben, sei hart, sagt sie heute. Petit zieht daraus ihre Konsequenzen: Sie will als Bürgermeisterin in Lille kandidieren und die Großstadt zum Modell für Veränderung machen. Ob sie antreten kann, entscheidet allerdings Macron.

Denis Sommer

Der Abgeordnete kommt aus der Ausschusssitzung, holt sich einen Espresso und atmet erst einmal lange aus. „Wenig Zeit“, sagt er. Wenig Zeit zu verlieren. Gut zweieinhalb Jahre bleiben noch. Eben genug, sagt er, um die Fehler zu beheben, die autoritäre Phase zu beenden und die Gefahr zu bannen, dass das Land abgleitet.

Dazu bräuchten die Macronisten aber schleunigst eine Botschaft, eine Idee, ein Ziel. „Die Leute verstehen nicht mehr, wo wir hinwollen“, sagt Denis Sommer, der einen weiten Weg gegangen ist: Bandarbeiter im Peugeot-Stammwerk in Frankreichs Osten, Gewerkschaftsführer, Kommunist, Kleinstadtbürgermeister, der sich gegen den Verfall der Industrieregion stemmt. Am Ende erschien ihm Macron als der letzte Ausweg aus der Blockade. Sie sei weder links noch rechts, hieß es über dessen Bewegung, sie wolle das Beste von Sozialisten und Konservativen vereinen. Und jetzt? „Wir müssen schon sagen, welche Gesellschaft wir wollen“, sagt Sommer. Sonst komme nur Hin und Her heraus, so wie in den vergangenen Wochen: Erst wurde etwas beschlossen, dann gab es Proteste, dann kam die 180-Grad-Wende.

Man hätte es wissen können, glaubt Sommer. Als Macron im vergangenen Jahr Unternehmen von Sozialabgaben entlastete und im Gegenzug die Sozialsteuer CSG auch Kleinrentnern auferlegte, da lag die Revolte schon in der Luft. „Man spürte schon im Juli, wie der Empfang frostiger wurde“, sagt Sommer. Er und andere hatten Macron gewarnt. „Hätte er zugehört, wir hätten vielleicht die Gelbwesten nie erlebt.“ Nach der Krise hat der Präsident angekündigt, die Kleinrentner doch wieder zu entlasten.

Macron, so sieht es Sommer, ist zu Beginn vom Weg abgekommen. Im Wahlkampf versprach er, die Macht breit zu verteilen. Doch dann regierte er immer schneller durch. Nun soll es bald niedrigere Schwellen für Volks- abstimmungen geben, mehr soll vor Ort geregelt werden. Es ist noch nicht zu spät, sagt Sommer. „Jetzt geht es in die richtige Richtung.“

Huguette Tiegna

Als Huguette Tiegna im Sommer nach der Wahl durch den Bourbonenpalast schritt, hatte ihre Geschichte etwas Märchenhaftes: gerade erst Französin geworden und schon Deputierte der Regierungspartei. Davor: in Burkina Faso geboren, in Niger Elektrotechnik studiert, für den Doktor nach Frankreich gekommen, in einem Start-up in der Provinz Turbinen und Motoren für E-Autos entwickelt, als Ingenieurin Patente gesammelt wie andere Leute Facebook-Likes. Und dann die Politik! „Ach, wir waren jung und naiv“, sagt Tiegna jetzt seufzend über den Start.

Vertrauen schaffen und Versprechen so umsetzen wie Projekte in Unternehmen, das sei die Methode, sagte Tiegna 2017. Jetzt sitzt sie in ihrem Mini-Abgeordnetenbüro, in das ihr Assistent ständig neue Termine hereinreicht. „Wir haben nicht kommen sehen, wie viel die Leute auf einmal von uns erwarten“, sagt sie. „Wir sind nur deshalb an die Macht gekommen, weil sie die Dinge satt hatten.“ Dann machten sie Pläne, Pläne und Pläne – und vergaßen, ihren Wählern die Pläne zu erklären. „Jetzt müssen wir eine Art Neustart machen.“

Bevor sich die Gelbwesten radikalisierten, strömten sie noch in Tiegnas Wahlkreisbüro, um zu debattieren. Ihre Wut findet Tiegna verständlich. „Die fragen: Ist es normal, dass wir mehr für Sprit zahlen sollen, während der Präsident die Vermögenssteuer abschafft?“ Macron nahm die Ökosteuer auf Benzin am Ende zurück. Tiegna findet die Rücknahme nicht optimal, sie würde lieber mehr Geld lockermachen, um E-Autos der Zukunft zu entwickeln. Immerhin kam Macron im Rahmen der „Großen Debatte“, die er landesweit ausrief, auch in ihren Wahlkreis, über sieben Stunden sprach er mit 600 Bürgermeistern.

Tiegna vermisst die konzentrierte Arbeit der Ingenieurin, wenn sie mal wieder vom Schreibtisch weg zur Abstimmung gerufen wird. Aber die Mission dauere an, sagt sie, man müsse es den Extremisten zeigen. „Wir sehen uns in zwei Jahren, wir sind noch nicht fertig.“ Das Märchen mag zu Ende sein. Die Geschichte geht weiter.

Jean-Baptiste Djebbari

Immerhin hat er es geschafft, seine Pilotenlizenz zu halten. Sonntag ist er wieder geflogen. „Das gibt dir etwas Sauerstoff“, stöhnt Jean-Baptiste Djebbari. „Die Politik – das nimmt einem manchmal die Luft.“ Der Ex-Berufspilot und Gründer einer Privatfluggesellschaft ist in der Machtmaschine aufgestiegen. Seit Januar ist er Fraktionssprecher, zudem verantwortet er die Finanzen der Regierungspartei. Was blieb von der „Unschuld des gu- ten Willens“, von der „kreativen Unordnung“, die Djebbari 2017 pries? Es habe sich, sagt er, natürlich ein Drang zur Professionalisierung eingestellt, trotzdem dürften Unschuld und Unordnung nicht auf der Strecke bleiben.

Einmal diskutierte er mit den Bürgern seines ländlichen Wahlkreises im strukturschwachen Limousin. Fast zwei Stunden lang ging es nur um viel zitierte Sätze des Präsidenten, die die Leute als unpassend empfanden – dass er die Franzosen als „störrische Gallier“ charakterisiert oder einem Arbeitslosen entgegengehalten hatte: „Ich gehe einmal über die Straße und finde für Sie einen Job.“ Der Frust, schloss Djebbari daraus, entstehe oft durch falsche Kommunikation, nicht falsche Politik.

Dennoch habe es am Anfang ein „Ungleichgewicht“ in Macrons Politik gegeben. Man habe erst Erleichterungen für Unternehmen beschlossen und danach über soziale Absicherungen nachgedacht. „Der Eindruck war, wir machen nur liberale Politik.“ Aber das werde jetzt korrigiert. „Wir müssen Gas geben“, sagt der Ex-Pilot.

Jean-Francois Cesarini

Die Gelbwesten haben Jean-Francois Cesarinis politische Rückkehr ermöglicht. Monatelang war er in der Regierungsfraktion ungelitten, weil er wiederholt Kritik geübt hatte. In seiner Heimat in der Provence haben die Le-Pen-Nationalisten und die Gelbwesten vielerorts die Mehrheiten hinter sich. Weil Cesarini ihre Wut kannte, warnte er vor Entscheidungen, mit denen Macron die Leute den Populisten zutrieb: die Rentenreform, aber auch Banalitäten wie Tempo 80 statt 90 auf Landstraßen. Doch im ersten Jahr lief es für den Präsidenten noch so gut, dass man Cesarini sogar drohte, ihn kaltzustellen.

Nun ist er wieder da. Er wird in das Élysée eingeladen, viele von ihm kritisierte Schritte werden korrigiert. Den Abgeordneten freut besonders, dass Macron eins zu eins den Titel seines Programmpapiers in eine Ansprache übernahm: „Es braucht einen neuen Anlauf der Dezentralisierung.“ Schon vor zwei Jahren machte sich Cesarini keine Illusionen: Auch in Frankreich könne auf den „Obama-Effekt“ ein „Trump-Effekt“ folgen. Was heute tobt, nennt er einen „territorialen Klassenkampf“, der die alten Sozialkämpfe ersetze: Deklassierte Provinzbewohner rebellieren gegen städtische Eliten. Macrons neueste Antworten findet Cesarini richtig. Es gebe eine sozialdemokratische Wende in der Regierungspolitik, zudem gingen mehr Entscheidungen in die Regionen. Wenn aber die Strukturreformen wieder an Tempo verlören, „dann heißt die Präsidentin in drei Jahren Le Pen“.

Sira Sylla

Bevor Sira Sylla ihre Wahl gewann, hatte sie sich geschworen: Sie wird niemals Profipolitikerin. Das, erzählte sie vor zwei Jahren im Garten der Nationalversammlung, halte sie für entscheidend für den Erfolg der Operation Macron: Die Wähler müssten merken, dass nicht Karrieristen sie vertreten, sondern Leute wie du und ich. Sie spricht noch immer in klaren Sätzen, stimmt heute auch mal nicht mit der Fraktion und redet frei über Präsident Macron: „Es ist nicht Arroganz, er war einfach oft sehr ungeschickt.“ Unbeabsichtigt habe er das Vorurteil bestätigt, dass auch er nur ein abgehobener Elitenvertreter sei.

Sylla fing anders an als der Professorensohn und Eliteuni-Absolvent Macron. Ihr Vater war Busfahrer in Rouen und kam aus dem Senegal, sie ist mit zehn Geschwistern aufgewachsen. Und hat sich dennoch als Arbeitsrechtlerin profiliert. Die Menschen, die jetzt protestieren, die ihr auf Versammlungen Parolen entgegenschreien, die kennt sie noch aus der Schule. Jetzt trägt Sylla elegante Kleider und begleitet Macron auf Auslandsreisen. Manche sehen in ihr auch nur eine Repräsentantin des verhassten Systems. Aber die Abgeordnete hat einen Vorteil. „Ich spreche ihre Sprache“, sagt sie.

Als es losging mit den Gelbwesten, hat es Sylla deprimiert: Das sind doch die Leute, für die wir all das machen, dachte sie. In ihrem Wahlkreis im Norden liegt die Arbeitslosigkeit teilweise bei 40 Prozent, gleichzeitig gibt es Firmen, die keine qualifizierten Leute finden. Deswegen, so hält es Sylla den Protestlern entgegen, stecke die Regierung jetzt Milliarden in Aus- und Fortbildung. Aber so genau wollten es viele der Protestler gar nicht wissen. Einer ihrer alten Jugendbekannten habe ihr entgegengeschleudert: „Dann werden wir dich einfach nicht wiederwählen.“ Syllas Antwort: „Ich weiß gar nicht, ob ich wieder antrete. Ich habe meinen Beruf aufgegeben. Ich hatte auch vorher ein Leben.“ Am Ende, sagt sie, entscheide die Bilanz. Zweieinhalb Jahre bleiben. Um zu arbeiten. Und zu überzeugen.

Der Beitrag ist in Capital 06/2019 erschienen. Interesse an Capital? Hier geht es zum Abo-Shop, wo Sie die Print-Ausgabe bestellen können. Unsere Digital-Ausgabe gibt es bei iTunes und GooglePlay