Die Staatliche Förderung für Elektroautos in Deutschland nimmt ein abruptes Ende. Bis vor wenigen Tagen konnten Käufer von rein elektrisch angetriebenen Fahrzeugen noch auf einen staatlichen „Umweltbonus“ von 4500 Euro setzen – hinzu kam ein Anteil, den der Hersteller übernahm. Das ist nun fast von einem Tag auf den anderen Geschichte, das Fördergeld für Elektrofahrzeuge wird zu einem weiteren Opfer des Karlsruher Schuldenbremse-Urteils.

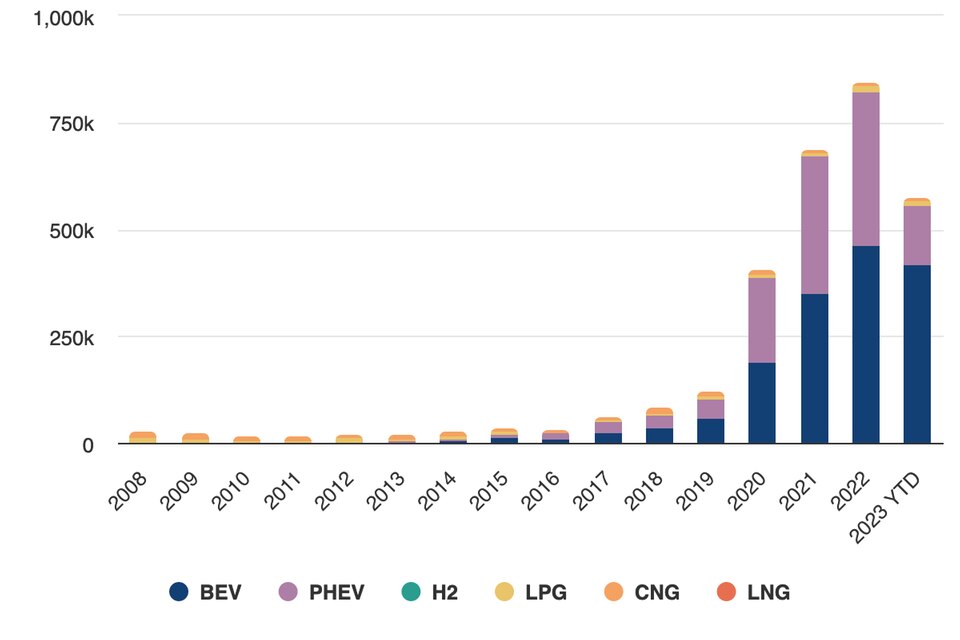

Was dieser Schritt bedeutet, ist absehbar, Autokonzerne reagieren bereits panisch mit eigenen Rabatten, Experten warnen vor einem massiven Einbruch der Nachfrage. Immerhin war die Unterstützung ohnehin schon zu Anfang des Jahres abgeschmolzen worden, schon damals hatte es Warnungen davor gegeben, der Markt könnte austrocknen. Tatsächlich sind die Neuzulassungen reiner E-Autos 2023 im Vergleich zum Vorjahr schon leicht zurückgegangen, die von Plug-in-Hybriden – für die die Förderung komplett wegfiel – stürzten geradezu ab.

Dass die Befürchtungen nur zu berechtigt sind, zeigt ein Blick auf andere europäische Märkte, in denen ganz oder zeitweise die Förderung für Elektroautos zurückgefahren wurde. Vor allem die nordischen Staaten, in denen schon früh stark auf Batteriefahrzeuge gesetzt wurde, funktionieren hier wie ein Versuchslabor, in dem sich erkennen lässt, welche Wirkungen einzelne Förderpakete haben.

Dänemark: Regierung knickt ein

Ein besonders deutliches Beispiel ist Dänemark. Das Land gehört bei der Elektromobilität zu den besser entwickelten Märkten - mit knapp 34 Prozent der Neuzulassungen liegt es aktuell vor Deutschland. Allerdings liegt dahinter ein rumpliger Start: Bis 2015 galt in Dänemark die Regel, dass Käufer von Elektroautos keine Zulassungssteuer zahlen mussten, eine Pflichtgebühr, die schnell empfindlich hoch werden kann. 2015 übernahm eine neue liberale Regierung, deren Plan vorsah, diesen Anreiz schrittweise zurückzufahren. Das Ergebnis war ein dramatischer Einbruch der Nachfrage: 2016 lagen die dänischen Neuzulassungen von E-Fahrzeugen nur noch bei gut einem Viertel des Vorjahres und blieben anschließend auch auf diesem Niveau. Der Markt wuchs de facto nicht mehr.

Angesichts dieses Schocks wurden die Subventionen im Jahr 2019 wieder angeschmissen, was sofort Folgen hatte: 2019 lag die Zahl der Neuzulassungen erstmals wieder über 2015 und steigt seitdem steil an. Das Förderregime hatte seine Muskeln spielen lassen.

Niederlande: Run vor dem Ende

In den Niederlanden, vom Marktanteil mit Deutschland vergleichbar, war 2020 zu beobachten, welche Wirkung eine Datumsschwelle haben kann. Für lokale emissionsfreie Autos, die als Dienstwagen genutzt wurden, galt ein klarer Steuervorteil für den Privatanteil, der allerdings abgeschmolzen wurde: 2020 zahlten die Nutzer acht Prozent, ab dem 2021 sollten zwölf Prozent anfallen, 2022 kam ein weiterer Anstieg. Zugleich wurde die Preisschwelle gesenkt, bis zu der dieser Vorteil überhaupt gewährt wurde.

Die Folge: ein Run auf Elektroautos im Dezember 2020 und eine weitgehende Flaute im ganzen darauffolgenden Jahr. Die Neuzulassungen bei Batteriefahrzeugen gingen zurück und erholten sich erst 2023 wieder.

Norwegen: Einbruch im Vorzeigeland

Dass selbst in sehr stark entwickelten Märkten staatliche Anreize noch eine Rolle spielen, zeigt das Beispiel Norwegen. Das Nicht-EU-Land ist weltweit Spitze beim Anteil von Stromern, mit einem Markanteil von 83 Prozent bei reinen Elektroautos im Jahr 2023 (Zum Vergleich Deutschland: 18 Prozent). Grund für diese enorme Entwicklung ist ein ganzes Arsenal an Fördermaßnahmen: geringere Zulassungssteuern beim Kauf eines Autos, Ausnahme von der Mehrwertsteuer, deutlich niedrigere Kfz-Steuer, Vorteile bei der Nutzung als Dienstwagen und eine Reihe von Privilegien wie die Möglichkeit, kostenfrei zu parken oder sein Auto für wenig Geld oder gratis aufzuladen.

Das Ziel war ambitioniert, aber nicht unrealistisch: 2025 soll kein einziger Verbrenner mehr neu verkauft werden, alle neu zu gelassenen Autos also E-Fahrzeuge sein. Doch dieses Ziel gerät nun in Gefahr, weil auch Norwegen die Subventionen zurückfährt. Die Steuererleichterungen für Neuwagen wurden 2023 gesenkt, der Vorteil für elektrische Dienstwagen entfiel. Die Folge ist, dass im Jahr 2023 die Neuzulassungen von Elektroautos erstmals seit 2016 zurückgegangen sind. Das genaue Minus wird erst zum Jahresende klar werden, aber es dürfte sich auf jeden Fall um einen zweistelligen Prozentsatz handeln.

Eines erscheint klar: Ohne massive staatliche Fördergelder wäre der mittlerweile bestehende Markt für Elektroautos in Europa kaum in Gang gekommen, zu groß waren anfänglich die Preisunterschiede und zu intransparent der Mehrwert, den ein Batteriefahrzeug im Vergleich zu einem Verbrenner mit sich brachte. Allerdings hat diese Erkenntnis auch eine Kehrseite: Immer dann, wenn die Subventionen abgeschmolzen werden, nimmt das Interesse der Käufer rapide ab. Eine Erfahrung, die nun auch Deutschland machen dürfte.