„Alle unsere Mitarbeiter können so viel Urlaub nehmen, wie sie wollen.“ Es ist kein linker Sozialrevolutionär, von dem dieser Satz stammt, sondern ein erfolgreicher Unternehmer. Richard Branson, Gründer der britischen Virgin-Gruppe und Freund jeglicher Art von Experimenten. Vor zwei Jahren erteilte Branson der Virgin-Belegschaft in einem Blog-Eintrag das Recht, ihre Urlaubszeit selbst festzulegen – begleitet lediglich von der Mahnung, mit dieser Freiheit verantwortungsvoll umzugehen. Garniert war der Text mit Bildern, auf denen Branson in Urlaubsposen zu sehen war: einmal in einer Hängematte am Strand, einmal in Sandalen auf einem Dachfirst sitzend. Es sah aus wie eine paradiesische Verheißung.

Starbucks zahlt das Studium

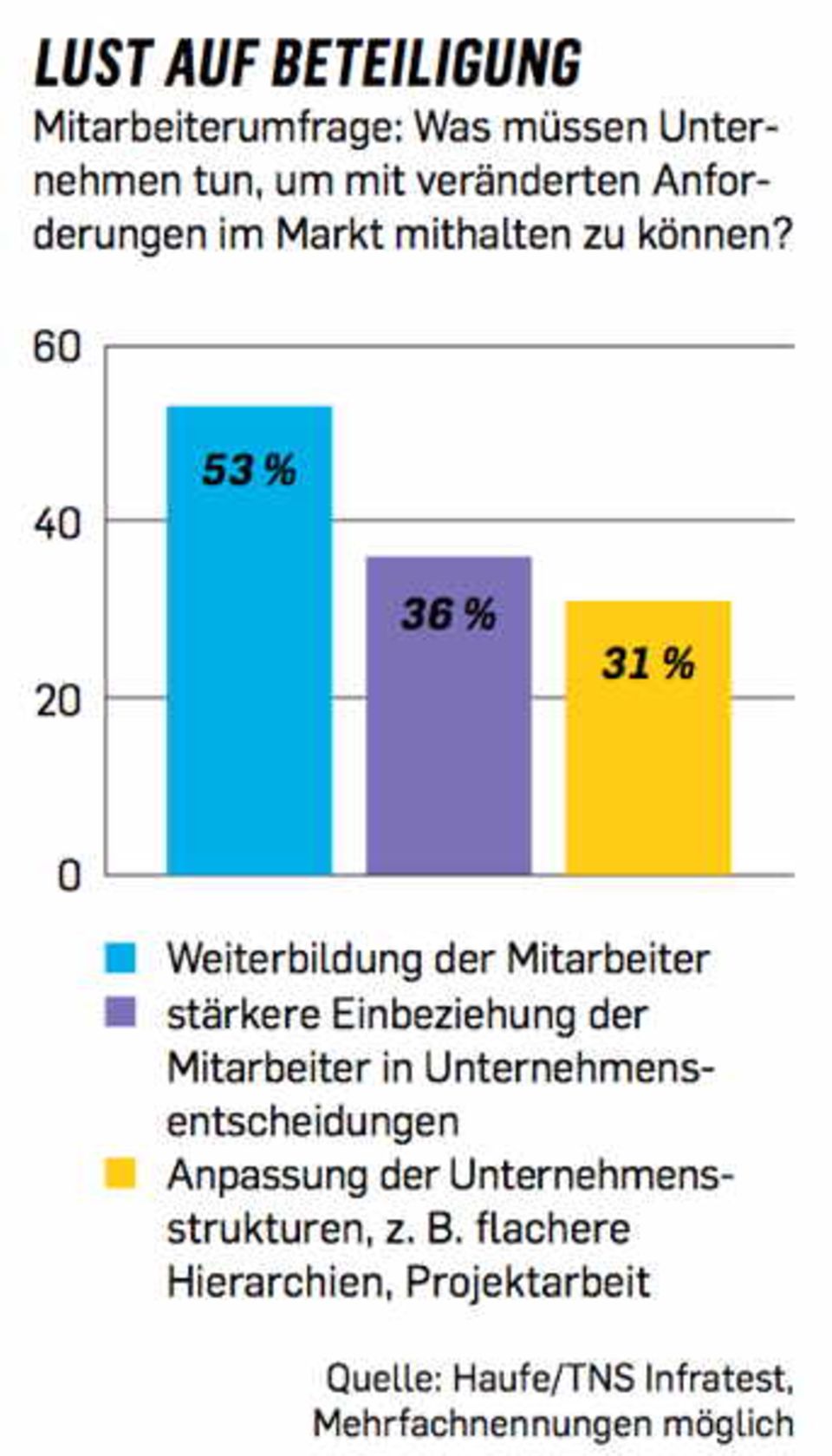

Urlaub nach eigenem Gusto, freie Arbeitszeiten, flache oder gar keine Hierarchien – viele Unternehmen bauen derzeit solche Traumfabriken auf. Beim schwäbischen Maschinenbauer Trumpf entscheiden Mitarbeiter alle zwei Jahre, wie viel sie arbeiten wollen. Ein Berufseinsteiger kann zum Beispiel mehr Stunden im Dienst sein, um schnell Karriere zu machen. Die Mehrarbeit zahlt er auf ein Konto ein, von dem er später abheben kann, wenn er Kinder bekommt. Starbucks finanziert seinen Mitarbeitern ihr Unistudium – bis 2025 kostet das die Kaffeekette 250 Mio. Dollar. Die Leute stehen dem Unternehmen also nicht hundertprozentig zur Verfügung, aber sie könnten zu besonders motivierten Fachkräften werden. Auch bei der Internet-Filmplattform Netflix können Mitarbeiter so viel Urlaub nehmen, wie sie wollen. Der Chef fährt sechs Wochen weg, als Vorbild, damit sich die Leute auch trauen, tatsächlich zu verreisen. Und die 468 Mitarbeiter der Softwarefirma Automattic, Entwickler der Plattform Wordpress, arbeiten, wo auch immer sie wollen, derzeit in 45 Ländern. Sie organisieren sich virtuell in wechselnden und autonomen Miniteams. Es geht um mehr als Gehalt und Arbeitszeiten, es geht um Glück: „Am Ende ist es gut fürs Geschäft, wenn man ausschließlich über zwei Dinge nachdenkt: wie man die Kunden und wie man die Mitarbeiter glücklich macht“, sagt Tony Hsieh, Chef des milliardenschweren US-Schuhversands Zappos, der so ziemlich alles anders macht, was man anders machen kann – inklusive Mitarbeitern in Schlafanzügen.

Umbau bei Daimler

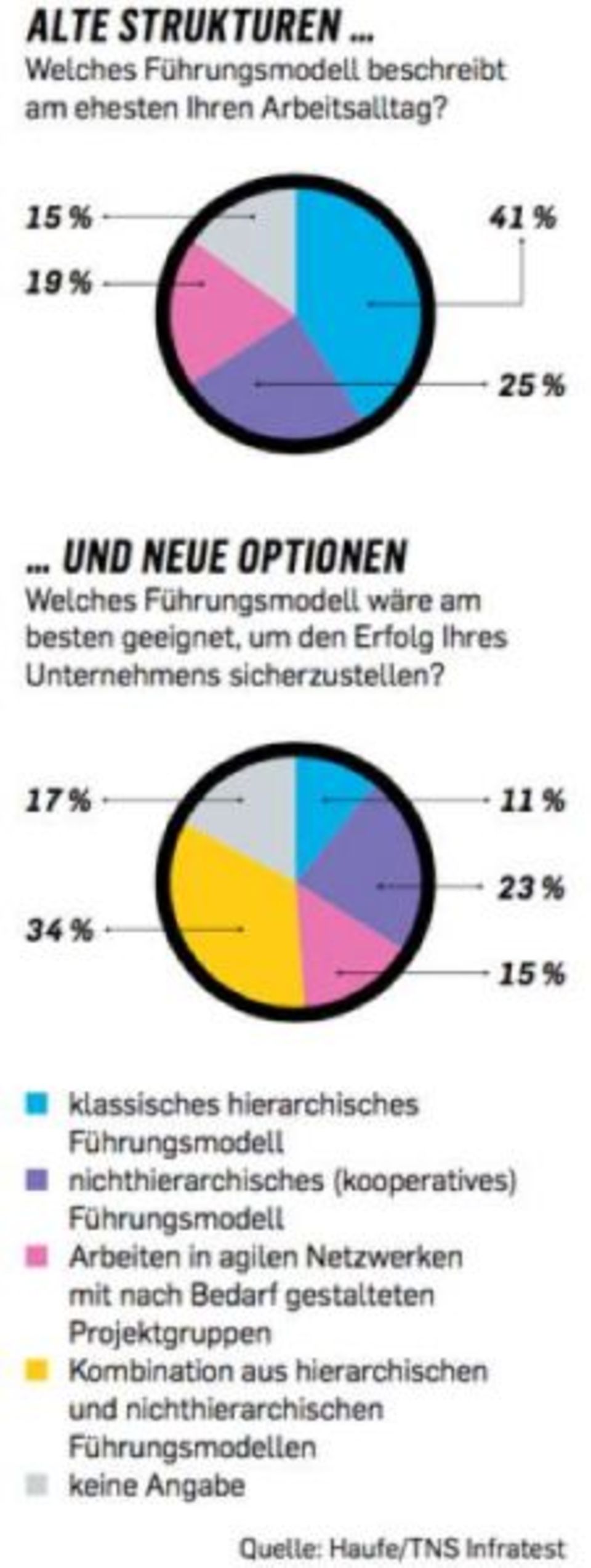

Die Arbeitswelt ändert sich – schließlich ändern sich auch die Arbeiter. Rackern bis zur Rente, nine-to-five mit der Stechuhr, immer der gleiche Schreibtisch im immer gleichen Büro, Buckeln nach oben, Treten nach unten, das will inzwischen kaum noch jemand. Und gerade jüngere Leute, die mit dem Internet aufgewachsen sind, können mit den klassischen Hierarchien nichts mehr anfangen. Schließlich ist im Netz jeder gleich, und bei Twitter kann auch der Praktikant dem Konzernchef eine Nachricht schicken. Aber ist diese neue Jobwelt tatsächlich das Paradies? Überwinden neue Generationen von Arbeitnehmern eine stumpfe Arbeitswelt, in der körperliche Anwesenheit mehr zählt als tatsächliche Leistung? Werden sie dadurch womöglich produktiver, kreativer und am Ende auch glücklicher? Eines ist klar: Dass Unternehmen überall auf der Welt mit neuen Modellen experimentieren, hat nur wenig mit purer Menschenliebe zu tun. Eher setzt sich die Erkenntnis durch, dass starre Hierarchien und konservative Strukturen auf Dauer schaden können – wie der Volkswagen-Konzern in seiner Abgasaffäre schmerzhaft erfahren musste. Auch in Deutschland, wo der Wandel ja oft etwas mehr Zeit braucht, setzt sich die Erkenntnis durch, dass man mit traditionellen Befehlsketten, Arbeitszeitmodellen und Karriereplänen nicht mehr die Leute bekommt, die man braucht. Und nicht den Zwang zur Modernisierung bewältigt, dem die Unternehmen ausgesetzt sind. Daimler-Chef Dieter Zetsche ist von der Schwarmorganisation begeistert, mit der vor allem Start-ups ihre Experten für einzelne Projekte funktions- und hierarchieübergreifend vernetzen. Bis 2020 will der Autobauer die hierarchischen Strukturen knacken. „Wir müssen uns verändern, weil der Druck von außen da ist“, sagt Zetsche. „Daimler wird sehr viel schneller und beweglicher agieren als bisher.“

Traum oder Albtraum?

Nach Jahren, in denen Unternehmen damit gekämpft haben, ihre Mitarbeiter zu motivieren und bei sich zu behalten, in denen sie versucht haben, die Führungsstärke zu verbessern und eine sinnvolle Kultur aufzubauen, hätten Manager jetzt verstanden, dass sie die Organisation ändern müssen, heißt es in einer weltweiten Studie der Beratungsfirma Deloitte. Gerade junge Leute gingen heutzutage davon aus, im Laufe ihres Lebens für viele verschiedene Arbeitgeber zu arbeiten, und erwarteten bei jedem bereichernde Erfahrungen. „Das führt dazu, dass sie eine schnelle Karriere erwarten, einen ansprechenden und flexiblen Arbeitsplatz und ein Gefühl von Berufung und Bestimmung bei der Arbeit.“ Von den 7000 Managern, die Deloitte befragt hat, haben 92 Prozent angegeben, dass der Umbau der Organisation für die neue Arbeitswelt für sie an erster Stelle steht – so viele wie nie zuvor. Fast die Hälfte steckt schon in der Umorganisation oder plant sie gerade. Doch die Frage ist: Klappt es wirklich? Oder entsteht nur neuer Zwang? Einer der bösesten Zukunftsromane unserer Zeit, das Buch „The Circle“, beschreibt eine neue Arbeitswelt, in der die Firma jeden Abend Partys auf dem Konzerngelände organisiert. Für Angestellte wird alles übernommen, vom Friseurtermin bis zur Gesundheitsversorgung für die siechen Eltern. Doch zugleich werden die Mitarbeiter einer totalen Kontrolle unterworfen. Alles, was sie auf ihren Monitoren tun, kann von allen eingesehen werden, und alle werden unaufhörlich in Bestenlisten nach Leistung sortiert. Aus dem Traum wird ein Albtraum. Und auch in der Realität läuft nicht alles rund. Google zum Beispiel: Die Firmengründer schrieben 2004 vor dem Börsengang an potenzielle Investoren voller Innovationsstolz, alle Google-Mitarbeiter bekämen einen kompletten Arbeitstag pro Woche, nur um eigene Projekte zu entwickeln: Die sogenannte 20-Prozent-Zeit ermögliche „den Mitarbeitern, kreativer und innovativer zu sein“. Und tatsächlich entstanden dank ihr Gmail, Google News und das gewinnträchtige Adsense-Programm. Dann aber verlief das Ganze im Nichts. „Ich verrate euch mal das kleine, schmutzige Geheimnis von Googles 20-Prozent-Zeit“, lästerte Yahoo-Chefin und Ex-Googleianerin Marissa Mayer. „In Wirklichkeit ist es 120-Prozent-Zeit.“ Googles System zur Leistungsbewertung ist so hart, dass kaum jemand Kraft hat für Ideen, die nicht sofort zum Erfolg führen. Mitarbeiter müssen sich inzwischen außerdem eine Sondergenehmigung für Extraprojekte holen – und bekommen sie oft nicht. Kaum einer versucht es noch. Die 20-Prozent-Zeit ist tot. Eine offizielle Beerdigung gab es nie. Wie also ist das bei den Firmen, die sich aufgemacht haben in die schöne, neue Arbeitswelt? Was wird aus den Utopie-Unternehmen? Sind sie wirklich die Vorboten einer neuen Zeit? Capital hat sich die wichtigsten Projekte angesehen.

01 Gore: Der Chef wird gewählt

„Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet“, sagt Terri Kelly. „Es war eine totale Überraschung.“ Die Chefin von W. L. Gore & Associates lacht lange und laut. Wer hätte das gedacht? Sie an der Spitze ihres Unternehmens, das Gore-Tex herstellt, benannt nach dem Gründer Bill Gore, außerdem Medizinprodukte, Komponenten für Brennstoffzellen und alles Mögliche andere aus ähnlichen Materialien? 2005 hat die Firma Kelly zur Chefin gemacht. „Völlig willkürlich war das“, sagt sie. „Ich habe mich nicht dafür beworben.“ Wenn Gore einen neuen Chef braucht, fragt der Aufsichtsrat die Mitarbeiter. Er erstellt eine Liste mit Kriterien: Welchen Typ brauchen wir an der Spitze unserer Firma? Dann gibt es eine riesige Umfrage, jeder Mitarbeiter darf abstimmen. Am Ende gewann Kelly, damals gerade mal 43 Jahre alt, seit 22 Jahren im Unternehmen, zuletzt im Führungsteam der Textiliensparte. „Ich war aufgeregt“, sagt sie. „Und ich war schockiert.“ Allerdings musste sie das Ganze im Büro erst einmal geheim halten, nur mit ihrer Familie durfte sie sprechen. „Und so etwas ist so furchtbar schwer für sich zu behalten“, sagt sie. Der Erste, auf den sie traf, war ihr damals 15-jähriger Sohn. „Ich muss dir etwas erzählen, bei der Arbeit ist etwas passiert“, sagte sie zu ihm. „Bist du gefeuert worden, Mom?“, fragte der Teenager. Auch er hatte offensichtlich nicht damit gerechnet, dass seine Mutter Chefin eines Großkonzerns wird.

Mini-Ego und Maxi-Energie

Gore ist einer der ältesten Utopie-Arbeitgeber und damit einer, den man anschauen kann, wenn man wissen will, ob Experimente auch Jahrzehnte überstehen können. In seiner Firma wollte das Ehepaar Gore, dass niemand an pessimistischen Chefs scheitert. Also hat es eine Organisation ohne Chefs geschaffen. Kellys Büro ist genauso klein und bescheiden wie alle anderen hier in dem flachen 60er-Jahre-Bau, der Zentrale von Gore in Delaware an der Ostküste der USA. Um den Hals trägt sie ihren Mitarbeiterausweis – sie erwartet von niemandem, dass man sie einfach erkennt. So jemanden brauchen wir als Chef, hat der Aufsichtsrat damals befunden, jemanden mit Mini-Ego und Maxi-Energie. Das Unternehmen ist rasant gewachsen unter ihr, die Zahl der Mitarbeiter stieg von 8000 auf mehr als 10.000. Sogar in der Finanzkrise schrieb Gore noch gute Gewinne unter Kelly – obwohl das Wort „unter“ nicht so recht stimmt. Gore ist ein Unternehmen, das eigentlich gar keine Hierarchien hat. Außer Kelly hat niemand einen Titel, niemand kann einfach so Boni verteilen oder Leute rausschmeißen. Wer führen will, muss Follower sammeln. Die Chefin, die also die meisten Follower gesammelt hat, hat viel weniger Macht als andere Großkonzern-CEOs. Stimmt’s, Frau Kelly? „Oh, absolut“, sagt sie. „An manchen Tagen ist es das pure Chaos.“ Wer wie viel Geld verdient, bestimmen die Associates mit – jedes Jahr erstellen sie Rankings ihrer Kollegen nach deren Beiträgen zum Erfolg. Und bevor Gore einem Associate kündigt, müssen mehrere Gremien über ihn entscheiden und alle anderen Möglichkeiten, ihm einen anderen Posten zu geben, ausgeschöpft sein. Die Mitarbeiter bleiben oft ihre ganze Karriere lang bei Gore. Jahr für Jahr landet das Unternehmen auf den Top-Listen der besten Arbeitgeber. Als es neulich Stellen für ein Sommer-Praktikumsprogramm ausschrieb, bewarben sich 1800 junge Leute auf 30 Plätze. Nicht einmal Kellys Nichte bekam einen. Sie klingt fast zu schön, um wahr zu sein, die Welt von Gore. Aber je größer das Unternehmen wird, desto mehr ändere es sich inzwischen, sagt Kelly. Jedes der kleinen Teams hat seine eigene Sprache, seinen eigenen Stil, das kann auch ineffizient sein. Sie arbeitet daran, Gore stärker zu vereinheitlichen. Manchmal dauern all die demokratischen Prozesse zu lange für die schnelle Welt da draußen. „Wir können uns schnell bewegen, wenn wir wollen. Wenn unser Schiff unter Attacke ist, sind ganz schnell alle Hände an Deck, und alle arbeiten daran, das Problem zu lösen. Aber wir arbeiten nicht immer so.“ Im Eingangsbereich einer der Fabriken in Delaware hängt eine Aufnahme des Materials PTFE, auf dem die ganze Firma aufgebaut ist. 40.000-fach vergrößert sieht das Polymer aus wie ein Netz. Weiße Fäden laufen zusammen und wieder auseinander, es gibt Knotenpunkte und starke Verbindungen, alles ist mit allem verknüpft. „Es hat eine besondere Bedeutung für uns“, sagt Kelly, „es ist eine gute Metapher.“ Fazit: Ein großes Unternehmen funktioniert nicht ganz ohne Führungskräfte. Genau genommen ist Gore keine Firma ohne Chefs oder ohne Hierarchie. Aber die Mitarbeiter haben deutlich mehr Einfluss und Eigenverantwortung als anderswo. Utopieversprechen halb erfüllt.

02 T-Mobile Niederlande: Software statt Abteilungsleiter

Mark Klein übernahm vor zwei Jahren den Chefposten bei einem der Problemkinder der Deutschen Telekom: T-Mobile Niederlande verzeichnete seit Jahren Kundenschwund, Umsatz- und Ergebniseinbruch, ein Verkauf stand schon zur Debatte. Klein kämpfte mit genervten Kunden und frustrierten Mitarbeitern. Durch die üblichen Managementkniffe mit neuen Strategiepapieren und Sparrunden hätte er sich wohl noch weiter durchwursteln können. Doch der Ex-McKinsey-Berater entschied sich für einen radikalen Umbau. Aus der Konzernzentrale in Bonn bekam er die Erlaubnis zu einem Experiment und die Anschubfinanzierung dafür. Der Wandel war aus der Not geboren, aber folgte einem konkreten Plan. Kleins Idee: Die 1500 Mitarbeiter kümmern sich fortan selbst um die Zufriedenheit der 3,7 Millionen Kunden. Und die Organisation übernimmt nicht der Chef, sondern ein Softwareprogramm. Es ist ein Reset, ein Neustart, den noch kein Unternehmen in dieser Größenordnung gewagt hat. Ein Jahr lang hat ein Team von 30 Mitarbeitern querbeet aus allen Abteilungen und Führungsebenen, vom Techniker bis zum Betriebsrat, darüber nachgedacht und angefangen, eine virtuelle Firma in der realen Firma aufzubauen: ein Netzwerkmodell, in dem sich alle Mitarbeiter durch eine Software gesteuert selbst organisieren können.

Ende der Hierarchien

Am 26. Mai 2016 war der „Big Bang“, wie Mark Klein sagt. Da stellte er das neue Modell allen Mitarbeitern vor: Fortan arbeiten alle ohne Hierarchien und Abteilungsstrukturen, in Projektteams, die sich selbstständig zusammenfinden, mit weniger Bürokratie, aber sehr viel Transparenz. Seither läuft ein Programm auf den Computern, Tablets und Handys der Mitarbeiter, die darüber alle Arbeitsprozesse bis zum Endkunden steuern können. Sobald es angeschaltet wird, erleuchtet eine Galaxie: viele helle Punkte, die mit zahlreichen Strichen untereinander verbunden sind. Jeder Punkt ist ein Mitarbeiter, die Striche zeigen, wer mit wem gerade zusammenarbeitet und wie weit die Projekte vorangeschritten sind. Die Aufgaben sind dort beschrieben, wer welche Arbeitsschritte übernimmt und wer noch Hilfe braucht. Heiko Fischer, Chef der Beratungsfirma Resourceful Humans, hat diese Software erfunden und begleitet die Telekom-Tochter bei der Umstellung. „Wir machen alles transparent, was einen Wertbeitrag für den Kunden liefert“, sagt Fischer. So bekam einer der T-Mobile-Mitarbeiter über das Netzwerk mit, dass regelmäßig Techniker für gefährliche und teure Wartungsarbeiten auf Sendemasten klettern. Er entwickelte eine Idee, dafür Drohnen zu bauen, die diese Aufgabe schnell und zuverlässig übernehmen. Das spart Kosten. Für mehr Umsatz ist im Wettbewerbskampf für T-Mobile vor allem der flächendeckende Zugang zur Netzwerkgeneration 4G bei den Endkunden wichtig. In der neuen Organisationsstruktur hatte ein Team aus unterschiedlichen Experten noch vor der Markteinführung 4G mit Kunden getestet und weiterentwickelt. Einzelne Teams konnten für ihren Bereich eigenständig Entscheidungen treffen, als wäre es ihr Unternehmen. Im Geschäft mit Firmenkunden erreiche T-Mobile Niederlande dadurch schon „eine deutlich niedrigere Kündigungsquote“, wie ein Sprecher sagt.

Bewertung durch Kollegen

Das Team von Mark Klein zieht schon wenige Wochen nach Einführung der virtuellen Selbstverwaltung eine positive Bilanz: „Wir können schneller auf Anfragen reagieren, das macht die Kunden zufrieden, weil wir zuhören und passende Lösungen anbieten.“ Gleichzeitig seien die Mitarbeiter motiviert und zufrieden, weil sie Verantwortung übernehmen, nach ganz neuen Wegen suchen dürfen und sich dadurch relevanter fühlen. Daneben soll die Software auch die individuellen Leistungen abbilden: In Mitarbeiterprofilen sind Ergebnisse und Bewertungen gespeichert. Wer nicht gut mitarbeitet, stört oder sich wegduckt, bekommt eine schlechte Beurteilung von seinen Kollegen. Nach Projektabschlüssen muss jeder die Leistung seiner Teamkollegen mit Sternen bewerten. So wird auch sichtbar, wer besonders wertvolle Arbeit leistet. Klein hat dieses neue Betriebssystem zur Führung des Unternehmens gestartet und sich selbst zurückgezogen. Anfang September wechselt der 45-Jährige als Chief Digital Officer in den Vorstand der Ergo-Versicherung, wo er die Transformation des Unternehmens mit knapp 30.000 angestellten Mitarbeitern und rund 16.000 Vertretern vorantreiben soll. Heiko Fischer sieht das als Ritterschlag für sein virtuelles Netzwerkmodell. Denn im Idealfall brauchen vernetzte Teams wie das bei T-Mobile Niederlande keinen Chef. Fazit: Glückliche Mitarbeiter, zufriedene Kunden, weniger Kündigungen. Aber würde sich die Deutsche Telekom das für den Gesamtkonzern trauen? Die Chance ist eher gering.

03 New Belgium Brewing: Die Firma gehört allen

Im Örtchen Fort Collins in Colorado gibt es das Bier Fat Tire und eine Menge Verrücktheiten, zum Beispiel eine riesige Fahrradparty mit Gauklern, Fahrradakrobaten und bunten Perücken. Gesponsert wird das Fest von der Brauerei New Belgium Brewing. New Belgium verkauft rund ein Prozent des amerikanischen Biers, es wird immer mehr. Dieser Erfolg liegt auch daran, dass die Mitarbeiter für sich selbst arbeiten – und darum besser, glaubt Brauereigründerin Kim Jordan. „Uns ist klar geworden, dass wir die Möglichkeit haben, die Leute zu unterstützen, indem wir ihnen etwas geben, das an Wert gewinnt.“ Genauer gesagt: Unternehmensanteile. Jordan und ihre Mitgründer haben einen sogenannten ESOP aufgestellt, einen Mitarbeiteraktienplan (Employee Stock Ownership Plan), der erst nach und nach und am Ende 100 Prozent der Aktien an die Angestellten übertrug. Sie sind jetzt ihre eigenen Angestellten. Alle Mitarbeiter lernen, wie man Bilanzen liest, es gibt kostenlose Kurse, jeder soll wissen, wo das Unternehmen gerade steht. Jordan ist Chefin geblieben. „Eine der Sachen, die wirklich Spaß machen am Unternehmerdasein, ist die Erkenntnis, dass man mit seinem Gewinn machen kann, was man will“, sagt sie. „Man hat ja nur dieses eine Leben. Und dann fragt man sich eben, was einen glücklich macht. Das hier macht mich glücklich.“ Fazit: Utopieversprechen erfüllt.

04 Zappos: Arbeit muss Spaß machen

Tony Hsieh, Chef des Online-Schuhhändlers Zappos, hat den wohl ganzheitlichsten Ansatz der Unternehmensneuerfindung. „Delivering Happiness“ lautet das Firmenmotto. An erster Stelle bei seiner Unternehmensgründung, sagte Hsieh einmal, stand für ihn das Ziel, dass Arbeit Spaß machen soll. Die inzwischen mehr als 1500 Mitarbeiter sollen jeden Tag gern ins Büro kommen. Wer will, kann im Schlafanzug auftauchen, niemand soll sich verstellen müssen. Es gibt ständig Kostümpartys. Fast alle Titel und Hierarchien wurden abgeschafft, Entscheidungen soll die Gruppe treffen. Hsieh machte sein Unternehmen zum Musterschüler in Sachen Kundenservice. Im Callcenter arbeiten die Mitarbeiter nicht mit vorgegebenen Floskeln, sondern sollen mit den Menschen reden, auch über Dinge, die nichts mit Schuhen zu tun haben. Ein Mitarbeiter hat einmal über zehn Stunden mit einem Kunden geplaudert. Das geht nur mit extrem motivierten Leuten. Für alle Mitarbeiter gab es ein Angebot: Wer nicht mit dem neuen Konzept und ohne Jobtitel leben kann, solle mit einer großzügigen Abfindung gehen. 18 Prozent der Belegschaft nutzten den Deal. Wer blieb, tat sich oft schwer. Viele Leute wollten weiter ihre Chefs um Rat fragen oder verlangten nach konkreten Anweisungen – aber sie hatten keine Chefs mehr. Trotzdem läuft laut Zappos alles nach Plan. Fazit: Es lässt sich noch nicht endgültig sagen, ob Zappos sein Versprechen einhält. Das Unternehmen ist aber sicher das derzeit spannendste Experiment der Wirtschaftswelt.

05 Gravity Payments: gleiches Geld für alle

Mit „fairem Gehalt“ wirbt jedes zweite Unternehmen in seinen Stellenanzeigen. Aber was genau „fair“ bedeutet – wer weiß das schon? Vielleicht Dan Price? Der Chef des Start-ups Gravity Payments aus Seattle ist der prominenteste und dubioseste Fall einer dieser Traumfabriken, die zu schön klingen, um wahr zu sein. Dan Price, 32 Jahre alt, hatte den Fernsehsender NBC und die „New York Times“ eingeladen, als er vor gut einem Jahr seinen 120 Mitarbeitern eine Überraschung verkündete: Jeder im Unternehmen solle mindestens 70.000 Dollar verdienen. Die Leute jubelten, die Fernsehkameras verfolgten, wie Price durch den Raum ging, seine Mitarbeiter umarmte und alle abklatschte. „Ich muss dich auf einen Drink einladen“, rief eine Mitarbeiterin.

Wie Jesus beim Abendmahl

Price hatte gehört, dass die Zufriedenheit der Menschen mit jedem zusätzlichen Dollar steigt, den sie verdienen – allerdings nur bis zu einem Gehalt von 75.000 Dollar, danach bringt mehr Geld nicht mehr Glück. Also kürzte er sein eigenes Gehalt von 1,1 Mio. auf 70.000 Dollar und erhöhte gleichzeitig das von jedem seiner Mitarbeiter auf 70.000 Dollar. Wirklich von jedem. Rund 70 seiner Beschäftigten bekamen mehr Geld, 30 davon sogar doppelt so viel. Das Durchschnittsgehalt lag vorher bei 48.000 Dollar. Gravity Payments ist auf die Abwicklung von Kreditkartenzahlungen spezialisiert. Price ließ sich feiern. Er sprach vor jubelnden Massen beim Aspen Ideas Festival und unterschrieb einen Buchvertrag. Die Macher der Fernsehshow „The Apprentice“ boten ihm angeblich an, die zentrale Figur in einer Sendung namens „Billion Dollar Startup“ zu werden. Allein in der ersten Woche trudelten 4500 Bewerbungen bei Gravity ein. Wirtschaftsprofessoren in Harvard starteten eine Fallstudie. Price war Dauergast in Talkshows und auf den Titelseiten von Magazinen wie „Inc.“ und „Entrepreneur“. Er ließ sich beim Gassigehen, im Fitnessstudio, beim Joggen, beim Surfen, beim Zeitunglesen, mit seiner Bassgitarre und mit jubelnden Mitarbeitern fotografieren. Ein Foto zeigt ihn an einem langen Tisch im Garten umringt von seinen Mitarbeitern, ein wenig wie Jesus beim letztem Abendmahl. Price sieht sogar so aus, wie man sich landläufig Jesus vorstellt, mit langem, dunkelblondem Haar und Vollbart. Und vergleichbar ist auch sein Sendungsbewusstsein. „Es geht nicht darum, Geld zu verdienen. Es geht darum, etwas zu bewegen“, sagte er der „Today Show“. Die Gehälter habe er nicht nur erhöht, weil er so ein guter Mensch sei, ließ er die „New York Times“ wissen, er verstehe sich als Kapitalist: Wenn die Belegschaft nicht durch Geldsorgen von der Arbeit abgelenkt werde, arbeite sie einfach besser. Schon in den Jahren vor den legendären 70.000 Dollar hatte er die Gehälter stark erhöht. Ergebnis waren angeblich Motivationssprünge, die sich unmittelbar in den Gewinnen widerspiegelten.

Rechtsstreit mit dem Bruder

Wenn man seinen großen Bruder Lucas fragt, steckt hinter den Gehaltserhöhungen allerdings etwas ganz anderes. Lucas Price hält knapp ein Drittel der Anteile und sitzt im Aufsichtsrat. Er regt sich auf, dass Dan Price ihn nicht einmal gefragt habe, bevor er die Löhne vor laufender Kamera aufstockte. Die Brüder streiten sich vor Gericht. Ein paarmal hat Dan Price nicht die Wahrheit gesagt, zum Beispiel ist Gravitys Gewinn längst nicht so hoch, wie er einer Journalistin erzählte. Und er hatte auch sein Grundstück nicht mit einer Hypothek belastet, um die höheren Gehälter zu finanzieren – anders als er das einem anderen Journalisten berichtete. Lucas Price’ Anwalt fragte ihn vor Gericht, ob er vielleicht eine Tendenz zu Übertreibungen habe. „Ich würde sagen, dass das etwas ist, das ich gern verbessern würde“, antwortete er. „Aber es gibt auch viele Situationen, in denen ich nicht übertreibe.“ Vor Gericht kam heraus, dass er private Reisen und andere Kosten mit der Firmenkreditkarte beglichen hatte. Und im Jahr 2012 habe er versucht, für sich eine Gehaltserhöhung auf 5 Mio. Dollar durchzusetzen – rund die Hälfte der Firmenumsätze zu dem Zeitpunkt. Er zahlte sich jahrelang weit höhere Gehälter als in der Branche üblich, oft ohne Zustimmung von Lucas. Wenig überraschend, dass Lucas Price es nicht so recht glauben konnte, dass der Bruder sich sein Gehalt so enorm kürzt, nur um seinen Mitarbeitern zu helfen. Er glaubt, dass Dan Price den Firmengewinn und damit den Firmenwert schmälern will, damit er die Anteile seines Bruders zu einem billigeren Preis kaufen kann. Price erhöhte die Gehälter, kurz nachdem sein Bruder die Klage eingereicht hatte.

Verunsicherte Mitarbeiter

Man könnte meinen, dass all der Bruderzwist im Hintergrund für die Mitarbeiter keine Rolle spielt – sie bekommen schließlich tatsächlich mehr Geld. Und das muss doch glücklich machen. Macht es aber nicht jeden. Viele störte die Medienaufmerksamkeit – und dass jetzt jeder weiß, wie viel sie verdienen. Einige der wichtigsten Angestellten kündigten, weil sie es als ungerecht empfanden, dass sich für Berufsanfänger, nicht so gut ausgebildete oder unmotivierte Kollegen das Gehalt verdoppelte, für sie aber nicht. Neuere Mitarbeiter sehen das zum Teil ähnlich. „Mache ich meinen Job gut genug, um das zu verdienen?“, fragte sich die Verwaltungsassistentin Stephanie Brooks in der „New York Times“, die erst zwei Monate vor der großen Verkündung bei Gravity angefangen hatte. „Ich habe es ja nicht erarbeitet.“ Fazit: Nicht alle macht dasselbe glücklich. Und fair bedeutet nicht für jeden das Gleiche. Gravity Payments ist keine Traumfabrik.

06 Bridgewater: totale Transparenz

Gäbe es ein Ranking der verschwiegensten Branchen, dann kämen Hedgefonds auf einen der vordersten Plätze. Eigentlich. Bridgewater Associates sieht das anders. Wer weiß, was los ist im Unternehmen, arbeitet dort lieber und arbeitet auch besser, glaubt der Finanzinvestor mit Sitz in Connecticut nördlich von New York. Gründer Ray Dalio besteht darauf, dass alle Meetings und fast jedes Gespräch aufgezeichnet und für jeden der 1500 Mitarbeiter zugänglich ins Intranet gestellt werden. Wer dabei erwischt wird, einen Kollegen hinter dessen Rücken zu kritisieren, statt ihm direkt die Meinung zu sagen, verliert seinen Job. „Radikal ehrlich und transparent“ nennt Dalio seine Philosophie, sie wirke sich unmittelbar auf den Unternehmenserfolg aus. „Nur wenn man versteht, was wahr ist, was real ist, kann man es verbessern“, sagt er. „Außerdem brauchen wir unabhängiges Denken.“ Manchmal sei das schwer, sagt er. „Aber bei Bridgewater lassen wir das Ego nicht der Wahrheit und der Verbesserung im Weg stehen.“ Jeder seiner Mitarbeiter muss Dalios 106-seitiges Konvolut „Principles“ lesen. Bridgewater ist inzwischen der größte Hedgefonds der Welt mit rund 150 Mrd. Dollar Einlagen. Doch das Unternehmen funktioniert oft fast wie eine Sekte. Ehrgeizige Eliteuni-Absolventen ringen um die Jobs bei Dalio, wo sie viel arbeiten, viel lernen und viel Geld verdienen. Wer nicht passt und nicht performt, wer die Kritik nicht verträgt oder sich nicht traut, sie zu äußern, verliert seinen Job schnell. Ein Konzept, gegen das manche Mitarbeiter mittlerweile klagen. Nummer 138 in Dalios Liste der 210 Grundprinzipien seiner Firma lautet: „Don’t tolerate badness.“ Was allerdings „bad“ ist, darüber kann man streiten. Fazit: Dalio hält sein Transparenzversprechen, das junge Überflieger anzieht. Allerdings dürfte das Konzept nur für wenige akzeptabel sein.

Der Beitrag ist zuerst in Capital 10/2016 erschienen. Interesse an Capital? Hier können Sie sich die iPad-Ausgabe herunterladen. Hier geht es zum Abo-Shop, wenn Sie die Print-Ausgabe bestellen möchten.