Es gibt Nächte, in denen Heiko Rösch jetzt manchmal schlecht schläft. In denen er träumt, dass etwas schiefgehen könnte. Rösch arbeitet seit 30 Jahren bei Volkswagen in Zwickau. Er hat als Werker am Band angefangen und ist dann mit dem Rhythmus des Werks aufgestiegen, mit Schweißpunkten und Klebnähten, bis zum Leiter des Karosseriebaus. Jetzt aber hat er eine Aufgabe, die weit über all das hinausgeht.

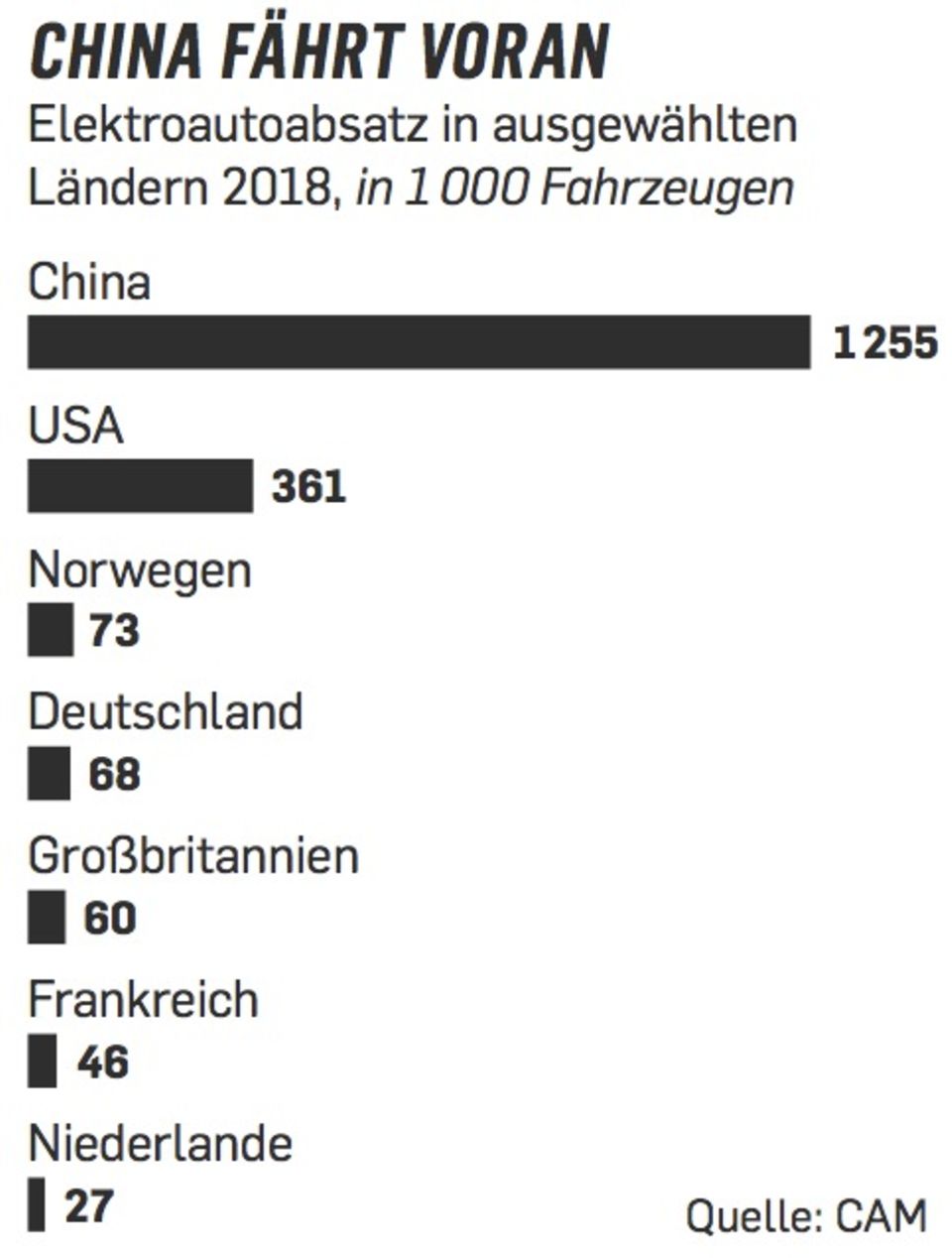

Das Werk in Zwickau soll als erstes vollständig auf den Bau von Elektroautos umgestellt werden, und Rösch leitet die Umrüstung von Halle 2, in der das alles losgeht. Schon im kommenden Jahr sollen hier 100.000 Fahrzeuge montiert werden – das sind dreimal so viele Stromer, wie insgesamt in Deutschland im Jahr 2018 zugelassen wurden. Noch an Weihnachten war die Halle komplett leer. Jetzt werden Gruppen nagelneuer Roboter aufgebaut. Die ersten Rohkarossen des neuen Batterieautos I.D. fahren vorbei. Manchmal, sagt Rösch, ist das alles so viel, dass er beinahe den Überblick verliert.

Halle 2 ist der Beginn der Elektromobilisierung von Zwickau, und Zwickau ist der Beginn der Elektromobilisierung von VW – des größten Autoherstellers der Erde. „Zwickau ist der Nukleus für den Start in eine neue Welt“, sagt Werksleiter Reinhard de Vries. 44 Mrd. Euro gibt der Konzern dafür aus, es ist die ehrgeizigste Investition eines Autobauers in die elektrische Zukunft. Vor allem aber ist es eine gigantische Wette. Niemand weiß, ob sie aufgehen wird.

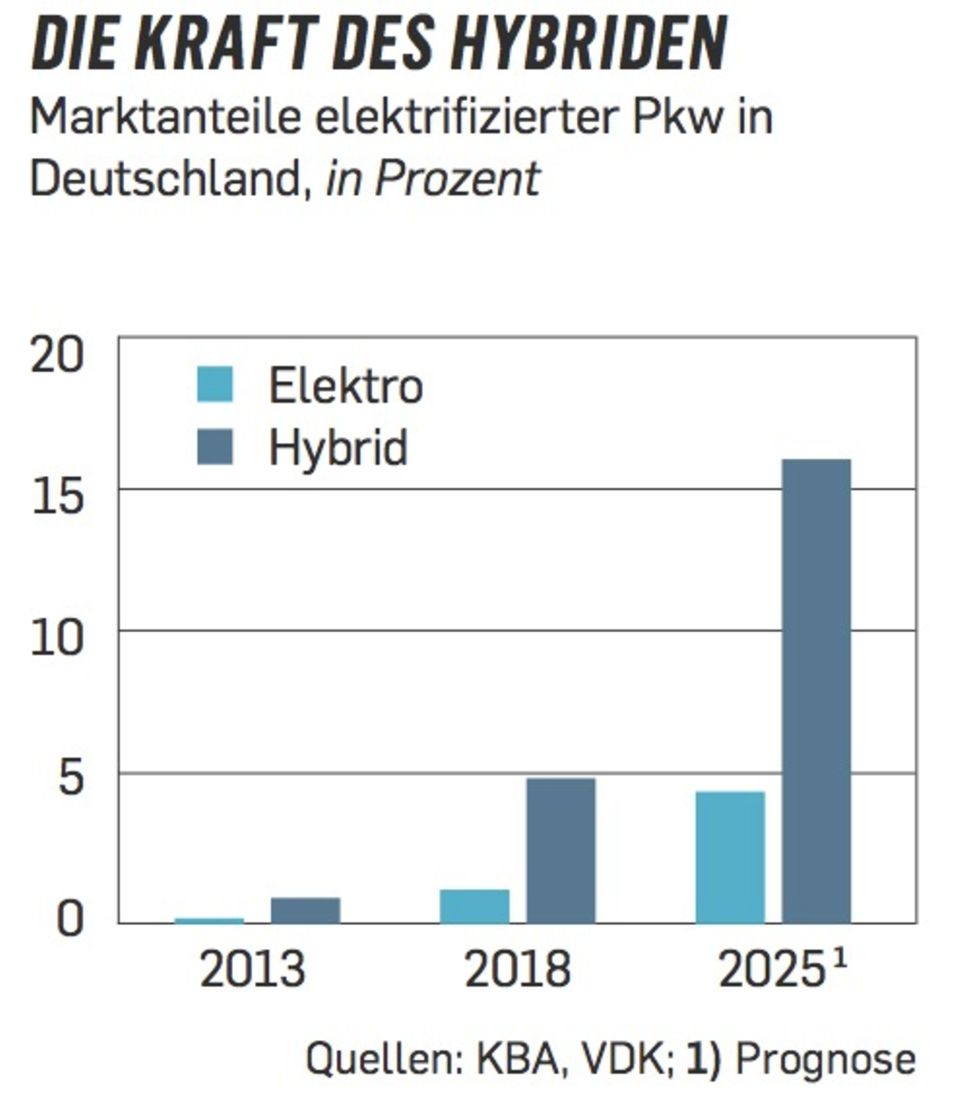

Deutschlands Autoindustrie unterwirft sich gerade einem gewaltigen Wandel. Konzerne und die Politik haben sich darauf eingeschworen, dass das Elektroauto die Zukunft beherrschen wird. Hersteller wie Volkswagen und Daimler planen mit Anteilen von 25 Prozent an ihren Flotten schon im Jahr 2025. Dutzende von Batteriemodellen kommen in diesem und dem kommenden Jahr auf den Markt, und es sollen noch Dutzende weitere folgen.

BMW will seine traditionelle Flotte elektrifizieren, nachdem die elektrische i-Linie nur auf wenig Interesse gestoßen war. Daimler plant eine Batteriefabrik im polnischen Jawor. Die Konzerne investieren Milliarden, sie rüsten Werke und Produktionslinien um. Es fließen Forschungsgelder in die Entwicklung von Batterien und Elektromotoren, Mitarbeiter werden zu Hochvolt-Spezialisten umgeschult. Die Volkswirtschaft nähert sich einem Punkt, an dem keine Umkehr mehr denkbar ist, jedenfalls nicht zu erträglichen Kosten.

Bloß sind dabei entscheidende Fragen noch längst nicht beantwortet: Ist die flächendeckende Umrüstung auf batteriebetriebene Fahrzeuge überhaupt der richtige Weg? Was bedeutet der erhoffte Siegeszug des E-Autos für ein Land wie Deutschland, das Jahrzehnte damit verbracht hat, Verbrennungsmotoren effizienter, leistungsstärker und, ja, auch sauberer zu machen? Was heißt es für die Industrie, was für die Arbeitsplätze? Und vor allem: Kann das E-Auto die großen Hoffnungen, die man angesichts des Klimawandels mit ihm verbindet, überhaupt erfüllen?

Geländewagen beliebter

Unter den Beschäftigten im VW-Werk Zwickau etwa gibt es durchaus Zweifel an der Zukunft mit E-Autos. Sie beginnen bei einer einfachen Frage: Werden die vielen neuen Fahrzeuge da draußen überhaupt gebraucht? Bisher nämlich sind Elektroautos ein Nischenprodukt, das nur wenig Käufer findet: 36.062 reine Stromer haben die Deutschen laut Kraftfahrtbundesamt 2018 neu angemeldet. Allein vom VW-Geländewagen Tiguan wurden im gleichen Zeitraum doppelt so viele zugelassen. Und das, obwohl es längst eine Kaufprämie von 4000 Euro für die Stromer gibt.

Der eigentliche Grund für die geplante E-Auto-Revolution ist denn auch nicht die Nachfrage. „Der Markt ist derzeit rein politisch getrieben“, sagt der Chef eines großen Autozulieferers. Alarmiert von Abgasskandalen, Umweltschutzkampagnen und der weltweiten Furcht vor dem Klimawandel, sehen sich die Bundesregierung und die Europäische Kommission unter Zugzwang – und nehmen die Industrie in die Pflicht. Auf europäischer Ebene nötigen CO₂-Grenzwerte die Autokonzerne dazu, mehr Elektroautos zu bauen, da die als emissionsfrei gezählt werden und so den durchschnittlichen Ausstoß der jeweiligen Flotten senken. In Deutschland selbst gelten seit Januar 2019 günstigere Steuersätze für batteriebetriebene Dienstwagen. Und eine Arbeitsgemeinschaft im Auftrag des Verkehrsministeriums schlug unlängst gar eine Quote vor: 25 Prozent E-Autos bei den Neuzulassungen im Jahr 2025, 50 Prozent im Jahr 2030.

Aber, so sorgt man sich in Zwickau, selbst wenn man künftig so viele E-Autos absetzen sollte wie erhofft – wie viele Leute wird Volkswagen für deren Produktion noch brauchen? Die Arbeiter wissen, dass das neue Auto weniger Teile hat, keinen Auspuff, keinen Tank, kein Getriebe, keinen aufwendigen Motor. Den Managern brandet hier in Sachsen Skepsis entgegen – und die vielen Roboter, die herbeigeschafft werden, sind nicht dazu geeignet, diese Skepsis zu beseitigen. Um bis zu 30 Prozent effizienter will VW die E-Autos im Vergleich zu den alten Verbrennern bauen. Wenn die Rechnung auch für die Arbeiter aufgehen soll, dann müsste der Konzern entsprechend mehr von den neuen Fahrzeugen verkaufen.

Schon jetzt zeichnet sich für die Autobranche ab, dass das althergebrachte Geschäftsmodell mit seinen hohen Bruttomargen bei Elektroautos kaum haltbar ist. E-Auto-Pioniere wie der ehemalige Opel-Chef Karl-Thomas Neumann und dessen Mitstreiter, der Ex-BMW-Mann Stefan Krause, gehen fest davon aus, dass die Konzerne ihre Konzepte fundamental umstellen müssen. Weg von langen Produktionsketten und riesigen Vertriebsnetzen, hin zu schlanken Einheiten, die keine Autos, sondern Mobilität verkaufen – und dabei möglichst wenige eigene Bandarbeiter beschäftigen.

VW will die immensen Investitionen für seine neue E-Auto-Plattform auch dadurch senken, dass der Konzern sie Konkurrenten anbietet. Nach Capital-Informationen aus Unternehmenskreisen verhandelt Volkswagen derzeit mit Ford darüber, dem US-Konzern 400.000 Kombinationen aus Fahrgestell- und Antriebsstrang zu liefern.

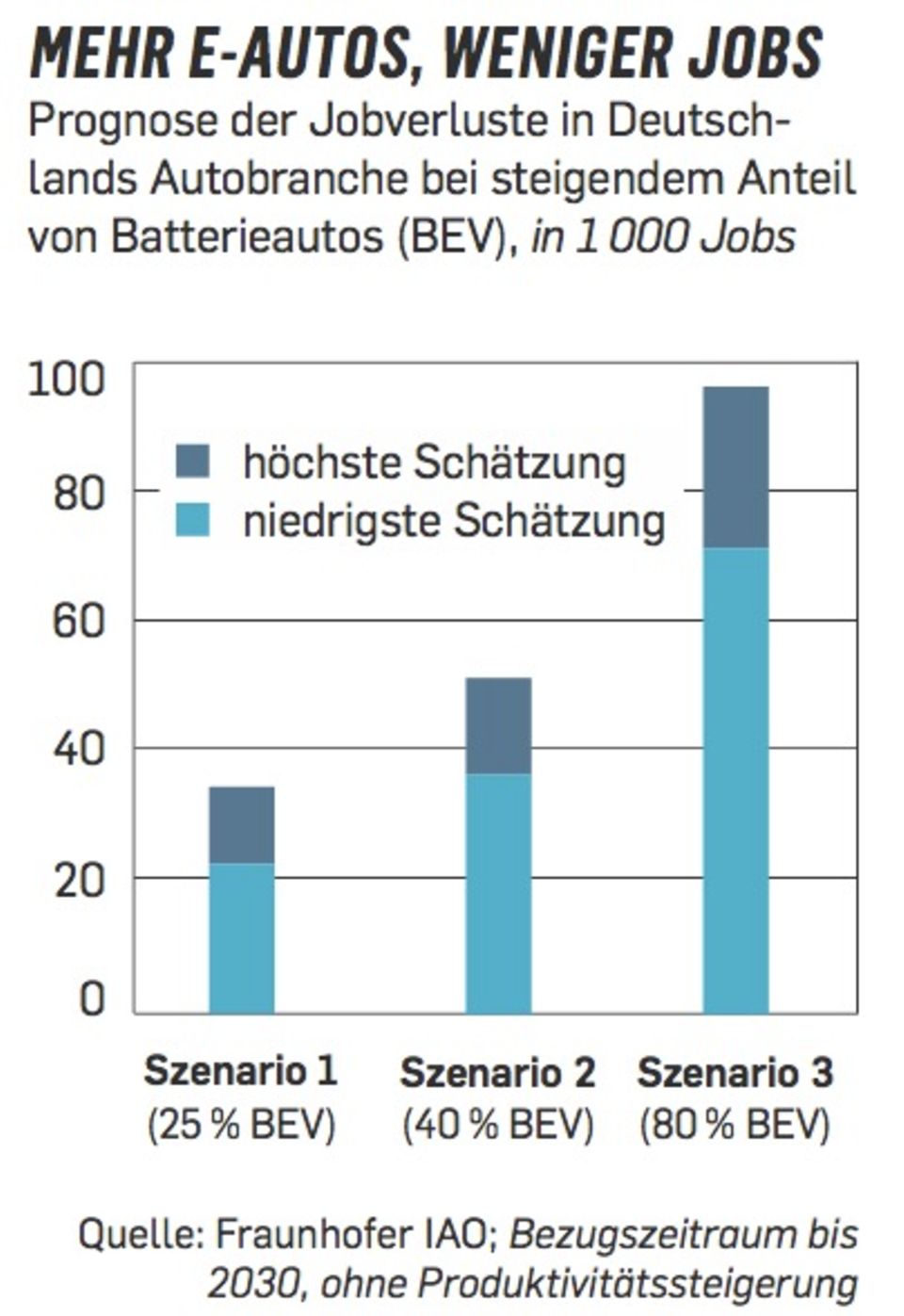

Elektroautos, das könnte trotzdem auch heißen: weniger Arbeitsplätze in der Industrie. Aber wie viele Stellen fallen unterm Strich weg? Die Antworten unterscheiden sich, je nachdem wen man fragt – und welche Annahmen zugrunde liegen.

Eine Studie, die das Ifo-Institut 2017 im Auftrag des Verbands der Automobilindustrie erstellte, errechnet für Verbrenner massive Arbeitsplatzverluste, sollte es zu Zulassungsverboten kommen. Die Nationale Plattform Elektromobilität hingegen, ein Gremium der Bundesregierung, kam in einer vom Institut für Politikevaluation umgesetzten Studie auf 25.000 neue Stellen in der Autobranche – falls die neue Technik staatlich gefördert werde.

Arbeitnehmervertreter aber hadern schon mit der Industrie und der Politik. „In den nächsten Jahren könnten durch die neuen europäischen Klimaziele mehr als 150.000 Arbeitsplätze wegfallen“, warnt Jörg Hofmann, Chef der IG Metall, in der viele Arbeitnehmer der Autoindustrie organisiert sind. Würden alle Komponenten der E-Mobilität hierzulande gebaut, könnten zwar 40.000 neue Arbeitsplätze entstehen – nur sei das eben nicht erkennbar.

Bis zu 90.000 Jobs weniger

Auch eine umfassende aktuelle Studie, an der die IG Metall neben VW, Daimler, BMW und Zulieferern als Projektpartner teilgenommen hat, prognostiziert gravierende Arbeitsplatzverluste. Die finale Version veröffentlichte das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) im Dezember 2018. „Schon durch die Produktivitätssteigerungen ist wahrscheinlich, dass an einzelnen Standorten nicht mehr alle Mitarbeiter benötigt werden“, sagt Florian Herrmann, Leiter des Forschungsbereichs Mobilitäts- und Innovationssysteme am IAO und einer der Studienautoren.

Als realistisch gilt mittlerweile ein Szenario mit einem Elektroauto-Anteil von 40 Prozent, in dem der Personalbedarf bis 2030 um 37.000 bis 52.000 Beschäftigte sinkt. Berücksichtigt man weitere sehr wahrscheinliche Produktivitätssteigerungen, könnte sich dies auf bis zu 90.000 Arbeitsplätze ausweiten. Die zentrale Erkenntnis: je schneller der Übergang zu reinen Batteriefahrzeugen, desto heftiger der Stellenrückgang.

Dementsprechend empfehlen die Autoren für eine „sozialgerechte Transformation“ einen anderen Weg: Plug-in-Hybride, die Verbrennungs- und Elektromotor kombinieren. Denn die Expertise der deutschen Hersteller liegt nach wie vor bei den Verbrennern. „In der Batteriezellherstellung gibt es deutliche Defizite gegenüber den asiatischen Herstellern“, sagt Herrmann.

Der Wettstreit mit Asien ist darum ebenfalls ein Punkt, an dem der Wandel zur E-Mobilität für die deutsche Autobranche komplizierter werden könnte, als es zunächst scheinen mag. Die Chinesen sehen im Elektroauto die große Chance, gegenüber den klassischen Industrienationen aufzuholen. Peking treibt die Entwicklung an, pumpt Staatsgelder in die Industrie, schreibt den Herstellern Elektroquoten vor und macht die Stromer durch Vorteile bei der Anmeldung in Großstädten attraktiv.

Die deutschen Hersteller werden dabei in einen brutalen Wettkampf geworfen, in dem sie schon jetzt hinten liegen. Die größten Batteriehersteller sitzen in Asien – und die Batterie steht derzeit für ein Drittel der Wertschöpfung im E-Auto. Deren Preis wiederum hängt vor allem an den Kosten für Rohstoffe wie Kobalt und Silizium. „Alleine für die Batterie fallen immer noch 5000 bis 6000 Euro pro Auto an“, sagt Wolfgang Bernhart, Partner bei Roland Berger in deren Automotive Competence Center in Stuttgart. „Dieser Kostenanteil ist hoch und lässt sich derzeit kaum reduzieren.“

Daraus erwächst ein weiteres Problem: Da sich niemand um diese Kosten herumdrücken kann, ist das Elektroauto zunächst einmal entweder unwirtschaftlich – oder für den Markt viel zu teuer. Schon die Preise für kleine Stadtwagen sind im Vergleich zu ihrer Leistung gesalzen. Der i3 von BMW, den Großstädter vor allem aus den Carsharing-Flotten kennen, hat einen Basispreis von 37.000 Euro, ähnlich wie der e-Golf. Und selbst Kleinwagen wie der elektrische Zweier-Smart kosten noch 20.000 Euro, mit bescheidener Reichweite. De facto bedeutet das: Der Käufer muss für weniger Auto mehr Geld ausgeben. Dabei wird ihm schon lange ein Wagen versprochen, der im Grunde die gleiche Leistung bietet wie einer mit traditionellem Antrieb – nur eben elektrisch.

Physikalisch unmöglich

Es gibt durchaus Kritik an diesem Versprechen, und zu den lautesten Kritikern gehört ausgerechnet einer, der selbst erfolgreich Elektroautos baut: Günther Schuh ist Professor für Produktionssystematik an der RWTH Aachen. Er hat zwei Hersteller batteriebetriebener Fahrzeuge gegründet und einen davon an die Post verkauft. Vom Elektroauto als Stadtwagen für die kurzen Strecken ist der Professor überzeugt. Woran er allerdings überhaupt nicht glaubt, ist das Gefährt für die Langstrecke – also genau das, was alle Autobauer in Aussicht stellen. „Die Physik limitiert einfach die Entwicklung“, sagt er. „Es wird jetzt immer suggeriert, ein gutes Elektroauto sei eines, das weit kommt, schnell fährt und bezahlbar ist. Und das gibt es nicht. Das ist einfach physikalisch nicht möglich.“ Gemeint ist: Die Kosten für die Batterie steigen mit der Reichweite in solche Höhen, dass das Auto für die Masse nicht mehr erschwinglich ist.

In den Vorstandsetagen der Autohersteller verursacht diese Aussicht Bauchweh. „Individuelle Mobilität wird teurer werden“, sagte Volkswagen-Chef Herbert Diess beim Weltwirtschaftsforum in Davos. „Manche werden sich die CO₂-neutrale Mobilität nicht leisten können.“ Also liegt in der Verkehrswende auch sozialer Sprengstoff. Das Problem hier: Während die Käufer von Tesla oder den elektrischen Premiummodellen von Audi oder Daimler mit den höheren Preisen wohl leben könnten, würden Kleinwagenkunden empfindlich getroffen.

Schon jetzt aber gehen Menschen in Deutschland gegen Diesel-Fahrverbote auf die Straße. Und der Protest der Gelbwesten in Frankreich entzündete sich an der geplanten Steuererhöhung für Sprit. Carlos Tavares, Chef des französischen Autokonzerns PSA, zu dem Opel gehört, wies Ende Februar gallig auf die Konsequenzen des Wandels hin. Die Bürger, sagte er der „FAZ“, sollten wissen, „dass sie nicht am Sonntag für Umweltschutz stimmen können und sich am Montag dann wundern, dass sich das auf ihren Alltag oder ihren Arbeitsplatz auswirkt“. Nicht alle in der Politik sehen den E-Auto-Wandel darum mit der gleichen Begeisterung.

Irrationale Debatte

In seinem Büro im Bundestag sitzt zum Beispiel Arno Klare, Abgeordneter der SPD. Vor dem Gebäude stehen mehrere Audi-A6-Diesel für die Abgeordneten bereit – ein Elektroauto allerdings ist nicht zu sehen. Klare, für die SPD im Verkehrsausschuss, piesackt die deutschen Autohersteller seit Langem. Im Streit um die Diesel-Abgase forderte er früh eine Hardwarenachrüstung, was den Konzernen ein Dorn im Auge war. Doch wer Klare trifft, der versteht schnell, dass der erdige Ruhrgebietler kein Diesel-Feind ist.

„In der Debatte um verschiedene Antriebsarten ist viel Irrationalismus unterwegs“, sagt er. „Wir sollten aber keinen Pfad ganz zumachen. Der Diesel zum Beispiel ist als Cashcow notwendig, um die Finanzierung anderer Antriebsarten sicherzustellen.“ Von einer Konzentration aufs E-Auto hält der 67-Jährige wenig: „Ich sehe die Quote für Elektroautos auch kritisch. Wenn wir nur über rein batterieelektrisch betriebene Fahrzeuge sprechen, gibt es die Gefahr eines Lock-in-Effekts. Da wird in der Industrie alles auf eine Karte gesetzt, und das kann ja auch schiefgehen.“

Es wäre ja nicht das erste Mal, dass das Land viel Zeit und Geld in eine Technik steckt – deren Nutzen und Folgen noch nicht endgültig absehbar sind. Auch die Kernenergie galt einst als Heilsbringer, heute wird sie abgewickelt. Und den Diesel hat man auch deshalb steuerlich gefördert, weil man in ihm eine sparsame Alternative zum Benziner sah.

Eine Folge des jetzigen rasanten Wandels ist, dass alternative Lösungen für klimafreundlichere Fahrzeuge aus dem Blick geraten – wie die Brennstoffzelle oder synthetische Kraftstoffe. In Deutschland wird seit Langem an E-Fuels gewerkelt, bei denen Wasser und CO₂ in einen Kraftstoff verwandelt werden, den man an jeder Tankstelle für jeden herkömmlichen Motor verkaufen könnte – klimaneutral. Doch die Forschung daran ist ein Nischenthema.

Dass es Alternativen gibt, zeigt das Beispiel Toyota: Der japanische Autogigant hält sich bei reinen Batteriefahrzeugen eher zurück. Seit den frühen Neunzigern hat Toyota die Hybridtechnik entwickelt und trotz Branchengespötts daran festgehalten. Während die Deutschen den Diesel weiter aufrüsteten, machten die Japaner den Doppelantrieb aus Verbrenner und E-Motor zum Massenprodukt. Fast die Hälfte der ausgelieferten Fahrzeuge sind Hybride.

„Wir glauben, dass wir die CO₂-Ziele nur erreichen können, wenn wir verschiedene Technologien kombinieren – und nicht, indem wir auf eine einzige setzen“, sagt Thiebault Pâquet, der als Director Powertrain die Antriebssparte der Japaner verantwortet. „Nur auf das Batterieauto zu setzen ist nicht die beste Lösung.“ Toyota forciert daher zunächst weiter seine Hybride. Mit der Speicherkapazität eines einzelnen Batterieautos ließen sich 39 Hybridfahrzeuge bauen, rechnet der Ingenieur vor. „Wir glauben, dass mehr Hybride für die CO₂-Bilanz besser sind als mehr Batteriefahrzeuge.“

Eine große Zukunft sieht der japanische Hersteller zudem in der Brennstoffzelle: Schon 2014 brachte Toyota den Mirai auf den Markt – eins von nur zwei Serienfahrzeugen weltweit (neben dem Hyundai Nexo), in dem ein solcher Energiewandler Strom aus Wasserstoff gewinnt und damit einen Elektromotor antreibt. Deutsche Hersteller wie Daimler und BMW hatten einst viel Geld in die Technik investiert, sich aber bislang zugunsten der Batterie gegen eine Serienfertigung entschieden. Ein Brennstoffzellenauto hat gegenüber dem Batterieauto klare Vorteile: kein schwerer Akku, größere Reichweite.

Noch ist die Technik teuer. Doch eine Massenproduktion könne hier den Durchbruch bringen, während das beim Batterieauto durch die Knappheit bei den Rohstoffen für die Batterie extrem schwierig sei, sagt Pâquet. Die Brennstoffzellentechnik, argumentiert er, habe dazu „ihr größtes Potenzial im Schwerlastbereich“. Also da, wo der Diesel noch unersetzbar ist, bei Lastwagen, Bussen und Baumaschinen.

Klimavorteil eher klein

In Europa aber verengt sich die Debatte auf das Elektroauto. Während selbst moderne Diesel inzwischen als Teufelszeug gelten und Fahrverbote in den Innenstädten sich mehren, werden Autos mit Batteriebetrieb als saubere Alternative gefeiert. Und die Deutschen gehen voran. Die Batteriefahrzeuge dürfen in keiner Powerpoint-Präsentation einer klimafreundlichen Welt fehlen. Als Greta Thunberg, die in Deutschland populäre Ikone der Umweltbewegung, zur Uno-Klimakonferenz im polnischen Katowice reiste, wurde sie von ihrem Vater natürlich in einem Elektroauto gefahren.

Aber – und das ist ja die entscheidende Frage – erfüllt das E-Auto überhaupt dieses Kernversprechen? Sind batteriebetriebene Fahrzeuge tatsächlich besser für das Klima als moderne Verbrenner? Die Frage ist deutlich schwerer zu beantworten, als es auf den ersten Blick scheint.

Während man im Bundesumweltministerium von einem immer wachsenden „Klimavorteil“ ausgeht, sind die Forscher des Umwelt- und Prognose-Instituts in Heidelberg deutlich skeptischer. Deren Berechnungen zufolge verursacht ein Elektroauto derzeit über seinen Lebenszyklus hinweg etwa die gleiche Menge an CO₂-Ausstoß wie ein Benziner oder Diesel, was sich auch mittelfristig kaum ändern wird.

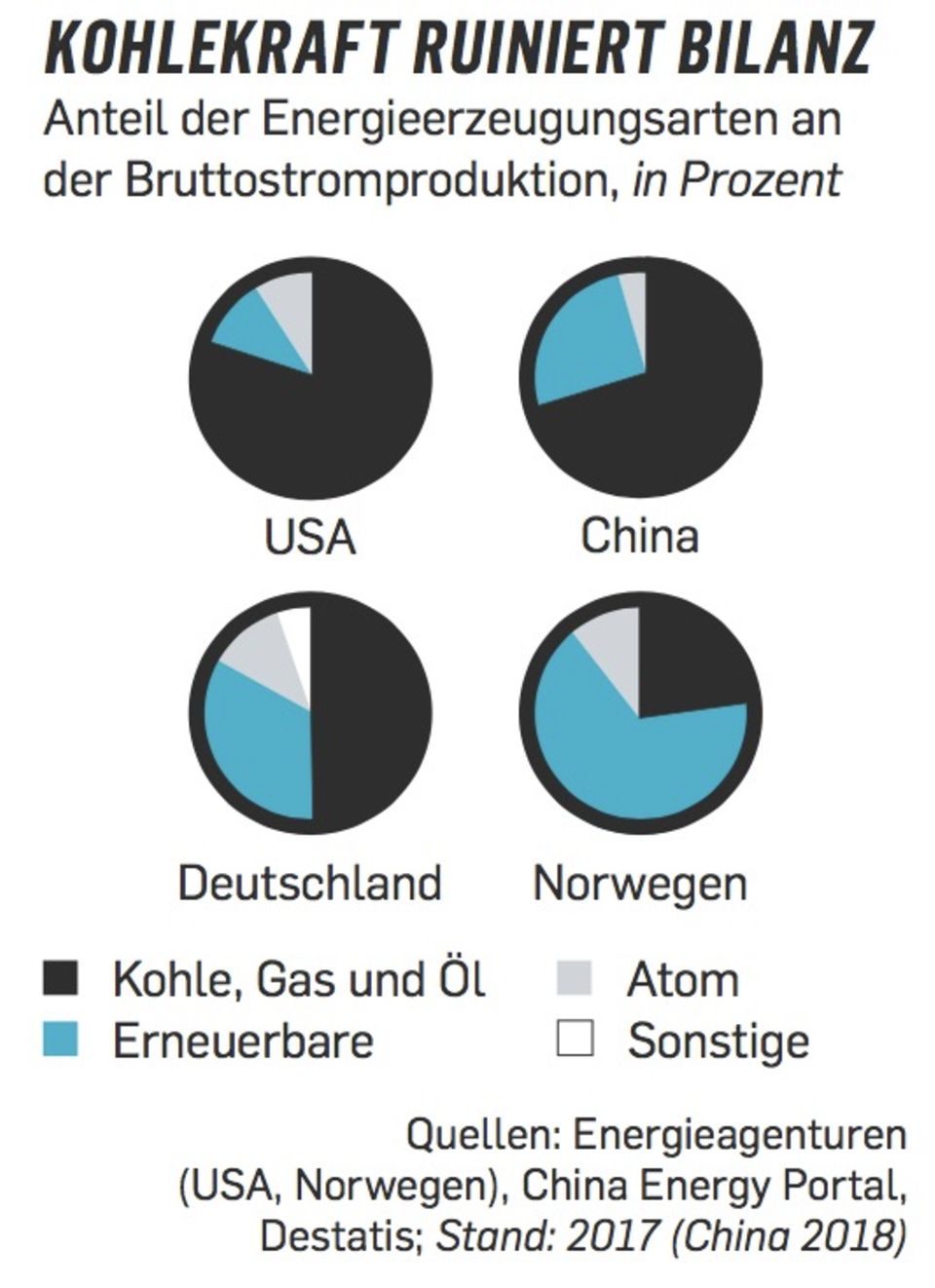

Die Europäische Union allerdings behandelt reine Elektroautos bei der Ermittlung des CO₂-Ausstoßes der Fahrzeugflotten als emissionsfrei, sie wirken sich daher auf dem Papier besonders günstig für das Gesamtergebnis aus. Bloß stimmt die Annahme natürlich nicht. Elektroautos verbrauchen Strom, der in einem Land wie Deutschland noch zu 45 Prozent mit Kohle oder Erdgas produziert wird.

Hinzu kommt, dass die Batterie und damit das wichtigste Bauteil des Autos mit einem sehr hohen Aufwand an Energie hergestellt wird. Verglichen mit dem Verbrenner startet ein Elektroauto deshalb mit einem CO₂-Handicap, für das sich der Begriff „Rucksack“ eingebürgert hat. Das heißt, es muss in der Regel eine ganze Weile unterwegs sein, bevor es ökologisch überhaupt zum Benziner oder Diesel aufschließt. Die Frage ist: Wie groß ist dieser Rucksack?

Größer heißt schmutziger

Besuch bei der Initiative Agora Verkehrswende unweit des Berliner Doms. Sie wird von der Stiftung Mercator und der European Climate Foundation getragen und hat sich zum Ziel gesetzt, den Verkehrssektor vollständig zu „dekarbonisieren“. Ist das Elektroauto dabei die richtige Lösung? Direktor Christian Hochfeld nimmt sich Zeit mit der Antwort.

Das Problem: Je größer die Reichweite des Autos sein soll, desto größer muss auch die Batterie sein. Und je größer die Batterie ist, desto mehr Energie wird bei ihrer Produktion eingesetzt. Da die Batterien aber in aller Regel in Ländern hergestellt werden, deren Strommix nicht nur aus Wind und Sonne besteht, wächst damit auch das Handicap des jeweiligen Elektroautos. „Mit größerer Batteriekapazität für steigende Reichweiten eines Elektroautos verringert sich der ökologische Vorteil gegenüber Alternativen“, sagt Hochfeld.

Was das bedeutet, kann man einen Rechner ermitteln lassen, der unter emobil-umwelt.de vom Institut für Energie- und Umweltforschung (Ifeu) bereitgestellt wird – gefördert vom Bundesumweltministerium. Dort lässt sich durch Variation mehrerer Vorbedingungen die Ökobilanz eines Elektroautos mit der anderer Antriebsarten vergleichen. Das Ergebnis ist ernüchternd. Geht man – wie in der Grundeinstellung vorgegeben – davon aus, dass das Elektroauto eine Reichweite von 100 Kilometern hat, ist sein ökologischer Vorteil noch ziemlich klar. Nach einer Fahrleistung von knapp 170.000 Kilometern hätte es dann 23,2 Tonnen CO₂-Ausstoß verursacht und damit 14 Tonnen weniger als ein Benziner.

100 Kilometer allerdings sind eine absurde Annahme. Die meisten Käufer verlangen mindestens 300 Kilometer, und Volkswagen plant für die mittlere Version seines kommenden Modells I.D. mit 450 Kilometern. Gibt man im Ifeu-Rechner aber zum Beispiel 400 Kilometer ein, schrumpft der Vorteil des Elektroautos rasant zusammen. Vergleicht man es dann noch mit einem modernen Diesel statt einem Benziner, verliert es das Rennen um die Ökobilanz sogar. Und all dies gilt immer schon unter der Maßgabe, dass die von der Bundesregierung verkündete Energiewende, also der Umschwung zu den Erneuerbaren, weitergeht. Bleibt es beim derzeitigen Strommix, fällt der Vorsprung der Batteriefahrzeuge weitgehend in sich zusammen.

Eines steht fest: Lokal, also bei der Fahrt, produziert das Elektroauto tatsächlich kaum Emissionen. Die Luft in den Städten könnte also durch viele Stromer wirklich sauberer werden. Nur kommt hier ein weiteres Problem dazu: Wo sollen all die Autos eigentlich geladen werden?

Jens Zabel etwa ist der Chef eines mittelständischen Unternehmens für Gebäudemanagement und gründet gerade einen neuen Ableger, einen Handwerkerservice. Und diese Handwerker sollten künftig in Elektroautos herumfahren. Das junge Unternehmen sollte nachhaltig, modern und umweltbewusst auftreten, so der Plan. Doch als Zabel vor seinen Münchner Büros dann zehn Ladesäulen aufstellen wollte, winkte der Vermieter entsetzt ab. „Da hieß es: Dann gehen bei uns die Lichter aus“, sagt Zabel. „Dafür sei die Stromversorgung gar nicht ausgelegt.“

Zwar mehrt sich die Zahl der Ladesäulen, und ein Konsortium aus mehreren Autokonzernen arbeitet an einem Schnellladenetz entlang der Autobahnen. Doch damit wird vor allem das Problem der Langstrecke gelöst – für die das Elektroauto ja nach Ansicht der Experten am wenigsten geeignet ist. Für die Städte aber, wo die Stromer ihre Vorteile ausspielen könnten, gibt es noch zu wenige Lösungen.

Hält das Netz?

Viele Menschen leben dort nicht in Einfamilienhäusern, an denen sich noch einigermaßen leicht eine Ladestation einrichten ließe, sondern in Etagenwohnungen. Die Autos parken also an der Straße. Der Berliner Senat ließ sich zwar Anfang des Jahres dafür feiern, dass er mithilfe des Start-ups Ubitricity 1000 Laternen in zwei Bezirken zu Ladepunkten ausrüsten ließ. Das klingt erst einmal beeindruckend. Allerdings haben die beiden Bezirke zusammen fast 600.000 Einwohner.

Falls tatsächlich in kurzer Zeit so viele Elektroautos auf den Markt kommen wie derzeit angekündigt, wird die Frage sein, wer dann dafür garantiert, dass die Stromnetze vor Ort stabil bleiben. Selbst moderne Tiefgaragen sind nicht unbedingt dafür ausgelegt, dass dort nebeneinander sieben Teslas an der Steckdose hängen. „In der Stadt müssten die öffentlichen Ladesysteme für die zukünftig wachsenden Flotten am dringendsten ausgebaut werden“, sagt Christian Hochfeld von Agora Verkehrswende. „Da passiert bisher noch zu wenig.“

All diese ungelösten Probleme verweisen auf eine Wahrheit, über die in Politik und Industrie bisher nur ungern gesprochen wird: Wenn elektrische Autos wirklich sinnvoll sein sollen, dann müsste die gesamte Art, mit der sich die Deutschen fortbewegen, verändert werden. Das eine Auto, das für den Stadtverkehr und zugleich die Fahrt in den Urlaub geeignet ist, hat in diesem Konzept keinen Platz. Ein Fahrzeug, das beide Disziplinen beherrscht, wird teuer und bringt ökologisch nicht viel. Für längere Strecken müssten die Deutschen also auf andere Verkehrsmittel umsteigen.

Derzeit aber sind solche Distanzen oft günstiger mit dem Billigflieger zu überbrücken als zum Beispiel mit der Bahn. Damit tut sich ein Horrorszenario für die Verkehrspolitik auf: Was, wenn die Menschen demnächst in klimaschädlichen Flugzeugen von Stadt zu Stadt düsen? Und nach der Ankunft – man lebt ja nachhaltig – dann in das bereitstehende Elektroauto vom Carsharing-Anbieter steigen? Ein solches Szenario würde weder der Umwelt noch dem Arbeitsmarkt wirklich weiterhelfen.

Bahn und Diesel

So wird das Elektroauto zum riskanten Projekt für Deutschland: Es ist teuer, bedroht Arbeitsplätze, und bei alldem ist nicht einmal klar, ob es seinen ureigenen Zweck – die Rettung des Klimas – überhaupt erfüllen kann. Als ein Baustein in einem umfassenden Wandel der Mobilität ergibt es Sinn. Aber bevor das Land unter Vollstrom in eine Richtung fährt, stellt sich genau deswegen die Frage, ob man nicht auch über alternative Wege nachdenken muss: über die Brennstoffzelle und synthetische Kraftstoffe. Über einen deutlich verstärkten Bahnverkehr. Oder auch über die Frage, ob modernisierte Diesel nicht auch noch eine Rolle spielen sollten.

Bei Volkswagen in Zwickau geht der Ausbau indessen unverdrossen voran. 300.000 Autos sollen hier schon bald jährlich vom Band rollen. Ein elektrischer Seat, ein Strom-SUV, ein Audi. Parallel dazu werden weitere Fabriken auf E-Autos umgestellt. Um die Mitarbeiter für die Elektromobilität zu gewinnen, setzt der Konzern auf Erziehung. Bernd Füsting vom VW-Bildungsinstitut hat in einem Zweckbau in der Innenstadt eine Art Erlebnisstand entwickelt. Man kann dort an einem Rad drehen und damit Elektrizität erzeugen, eine Glühbirne zum Leuchten bringen, eine kleine Klimaeinheit betreiben oder eine Büroklammer schmelzen lassen. „Wir wollen die Teilnehmer das Zusammenwirken von Spannung, Strom und Leistung erleben lassen“, sagt Füsting. Es könnten beunruhigende Ergebnisse dabei herauskommen.

Mitarbeit: Veronika Völlinger