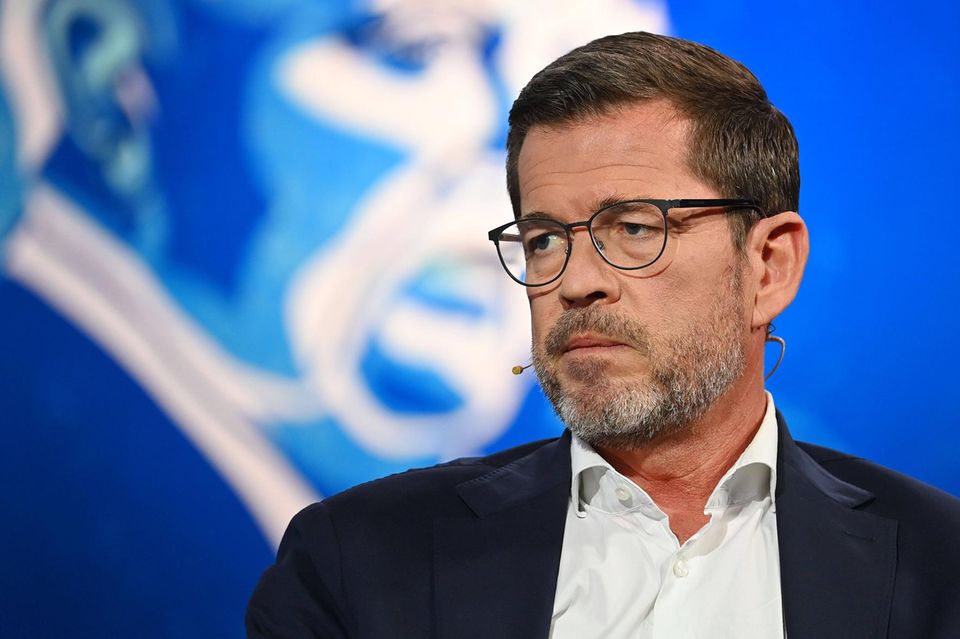

Die beiden Männer, die künftig über das Schicksal von Siemens entscheiden, sitzen auf der Tribüne in der Münchner Olympiahalle links außen am Vorstandstisch. Der eine, Michael Sen, fläzt sich bequem im Sessel, rührt gelegentlich in seinem Erkältungstee und blickt heiter über die Köpfe der Aktionäre hinweg. Der andere, Roland Busch, hockt kerzengerade auf dem Podium, den Blick meist gesenkt auf Papiere oder sein Smartphone. Man merkt ihm anders als seinem Sitznachbarn Sen einige Anspannung an.

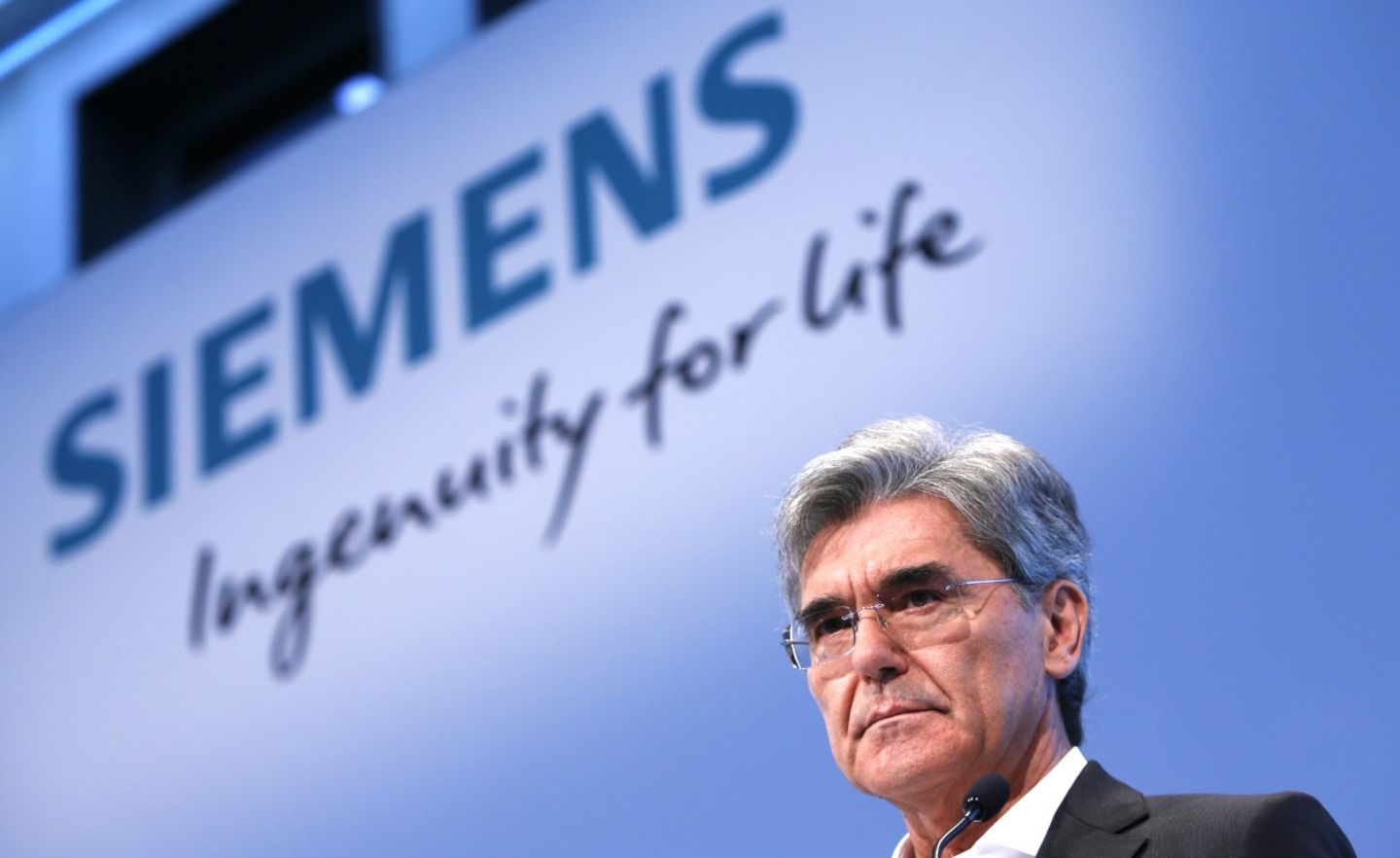

Die beiden klatschen höflich Beifall, wenn Vorstandschef Joe Kaeser in der neunstündigen Veranstaltung wieder zu einem Selbstlob anhebt. Zu sagen aber haben die beiden an diesem Tag der Siemens-Hauptversammlung noch nichts. Sen, als Chef der künftig selbstständigen Kraftwerkssparte Siemens Energy auserkoren, kommt in Kaesers langer Auftaktrede wenigstens kurz vor. Busch aber, designierter Nachfolger an der Siemens-Spitze, nicht ein Mal. Überhaupt nicht. Als gäbe es ihn gar nicht.

So geht es schon seit Wochen. Joe Kaeser bespielt die Öffentlichkeit wie eine Ein-Mann-Kapelle mit Rasseln an den Füßen und Pauke auf dem Rücken, für das meiste Geschepper sorgte zuletzt sein Angebot an die Klimaaktivistin Luisa Neubauer , in den Aufsichtsrat von Siemens Energy zu wechseln. Busch und Sen schwiegen nach außen. Nach innen aber, unter Vertrauten sagt der künftige Siemens-Chef Busch sehr wohl, was er von der letzten großen „Joe-Show“ hält: nichts.

Die Ausschnitzer

All das ist ein weiterer Akt in der Operette um Kaesers Abschied: Der Konzern schlägt gerade eine Schneise, um das Geschäft mit Kraftwerken, Turbinen, Windrädern und Stromnetzen in eine neue Gesellschaft unter der Führung Sens abzuspalten. Und mitten im Getümmel ringt der Seniorchef, der nicht loslassen will, um sein Erbe und den künftigen Einfluss im Aufsichtsrat.

„Carve-out“, ausschnitzen, nennen sie den Abspaltungsprozess von Siemens Energy im Konzern, eine neue AG mit 80.000 Mitarbeitern und 30 Mrd. Euro Umsatz entsteht. Die Muttergesellschaft hält künftig weniger als die Hälfte der Anteile, schon im September soll der Börsengang kommen. Wie viel Kapital der Mutterkonzern seiner Tochter spendiert, wie viele Aktien er genau behält und wie hoch er sie bewertet, entscheidet sich in diesen Wochen. Dabei geht es nicht nur um Controllerarbeit und externe Beratertätigkeit, die als „Projektkosten“ Hunderte Millionen Euro verschlingen. Es geht auch um viele „politische“ Zukunftsentscheidungen, die für Rangeleien zwischen Kaeser, Sen und Busch sorgen.

Allein 1,1 Mrd. Euro musste Siemens in letzter Minute in die Hand nehmen, damit Kaesers Großprojekt überhaupt an die Rampe geht. Mit dem Geld erhöhen die Deutschen ihren Anteil an dem Windkraftspezialisten Gamesa von 59 auf 67 Prozent. Ökonomisch betrachtet macht das keinen Sinn. Siemens kauft auf diesem Weg aber den aufsässigen Großaktionär Iberdrola aus dem Gamesa-Konzern heraus und kann seine Mehrheitsbeteiligung nun wie geplant in die Siemens Energy AG einbringen.

Siemens kapituliert damit vor dem Druck der Spanier, die gegen die geplante Übertragung des Gamesa-Pakets auf die Siemens Energy AG geklagt hatten. Kritiker bei Siemens werfen Kaeser vor, er habe seine Pläne nicht rechtzeitig mit Iberdrola abgesprochen und müsse nun „bitter bezahlen“: mit 30 Prozent Aufschlag auf den Kurs der Gamesa-Aktie.

Nicht nur Gamesa, auch die teuerste Firmenübernahme der siebenjährigen Ära Kaeser sorgt bei der Abspaltung von Siemens Energy noch einmal für Ärger: Dresser-Rand. Die Münchner legten 2015 insgesamt 7,8 Mrd. Dollar auf den Tisch, um den US-Hersteller von Turbinen und Kompressoren zu kaufen. Kaeser drückte damals den Erwerb gegen heftige Bedenken durch. Doch die Hoffnung auf große Geschäfte mit der amerikanischen Ölindustrie, vor allem mit der Fracking-Branche, erfüllten sich nie. Ende 2019 gab Kaeser in einem Interview zu, seine Idee habe „nicht funktioniert“.

Nun geht es bei der Abspaltung von Siemens Energy um die Frage, ob weitere Abschreibungen auf die damals erworbenen Firmenwerte von Dresser-Rand (und auch Gamesa) fällig werden. Insgesamt schleppt der Siemens-Konzern fast 30 Mrd. Euro an diesem sogenannten Goodwill mit sich herum – über 60 Prozent des Eigenkapitals. Bei der Bewertung dieser Posten gibt es große Spielräume, und Energy-Chef Sen möchte möglichst wenige Altlasten in seine neue Bilanz mitnehmen.

Kaesers Freunde in der ihm treuen Finanzabteilung aber wollen die Offenlegung des ganzen Dresser-Rand-Desasters verhindern. Bei diesem Streit geht es auch um die Zukunft Kaesers im Konzern. Vertraute streuten in den vergangenen Wochen, Kaeser wolle selbst den Aufsichtsratsvorsitz bei Siemens Energy übernehmen – und die vorgeschriebene Abkühlphase von zwei Jahren mit dem hinterlistigen Argument umgehen, es handele sich ja um eine ganz neue Gesellschaft.

Eine Frage des Jahres

Wie gut der Konzern am Ende der Ära Kaeser überhaupt dasteht, darüber lässt sich streiten. Er selbst vergleicht das Heute am liebsten mit seinem Amtsantritt 2013. Alle Charts auf der Hauptversammlung beziehen sich auf den Fortschritt seither. Der Vergleich fällt selbstverständlich schmeichelhaft aus. Siemens kämpfte damals mit hausgemachten Problemen, nach Gewinnwarnungen war der Aktienkurs abgeschmiert. Heute steht Siemens deutlich besser da.

Man muss jedoch nicht tief in die Zahlen einsteigen, um ein anderes Bild zu zeichnen. Gerhard Bachmann etwa ist Siemens-Aktionär, sitzt bei der Hauptversammlung in der zweiten Reihe und murmelt zu Kaesers Lobeshymnen hin und wieder halblaut „Stimmt alles doch gar nicht“. Vor Bachmann liegen Zahlenreihen, die er im Laufe der Stunden immer mal wieder neu ordnet und mit dem Lineal unterstreicht. Es geht um einen Vergleich zwischen 2011 und heute – und der ist weniger schmeichelhaft. Damals lag der Umsatz der Siemens AG bei 85 Mrd. Euro, heute bei 86. Der Gewinn bei 7,4 Mrd. Euro, heute bei 7,5. Und auch der Aktienkurs sah mit 100 Euro nicht sehr viel schlechter aus als heute mit 108. So betrachtet, waren Kaesers Jahre verlorene Zeit.

Eine Frage der Perspektive also. Auch was die Zukunft betrifft. Die neue Siemens Energy AG stellt Kaeser gern als einen „fokussierten und einzigartigen Komplettanbieter“ dar. Marcus Poppe von der Investmentgesellschaft DWS, einem der größten Anteilseigner bei Siemens, sieht das Energiegeschäft dagegen „strukturell unter Druck“. Weit mehr als die Hälfte der Umsätze macht Siemens Energy auch künftig noch mit Technik für fossile Energieträger.

Und wie geht es dem Restkonzern? Laut Kaeser bestens. Die Belegschaftsaktionäre aber kritisieren eine „tendenziell abnehmende Innovationskraft“. Eine harte Einschätzung, die etwa Management-Experte und Ex-Siemens-Mann Manfred Hoefle ausdrücklich teilt. Bei Kaeser sei es immer „mehr um Transaktion als um Innovation“ gegangen. Kein anderer Vorstandschef trennte sich so oft von Konzerngesellschaften und kaufte wieder dazu, spaltete ab und gliederte ein. Bei weltweiten Patenten lag Siemens dagegen laut Hoefle 2010 noch auf Platz drei – und 2019 nur noch auf Platz 20.