Das Taxi mit dem Trivago-Gründer auf der Rückbank irrt durch den Düsseldorfer Medienhafen. Dabei liegt das Ziel schon in Sichtweite: ein gewaltiger, geschwungener Rohbau. Aber wie genau kommt man da hin? Es braucht ein paar Versuche, dann findet der Taxifahrer den richtigen Zugangsweg. Schrömgens steigt aus, wird von Mitarbeitern in gelben Warnwesten und Schutzhelmen in Empfang genommen und betritt: seine künftige Firmenzentrale.

Es ist Ende August, und Rolf Schrömgens besucht zum ersten Mal die Baustelle des neuen Trivago-Campus, wo vom nächsten Jahr an bis zu 2000 Mitarbeiter die Weltmarktführerschaft im Hotelbuchungsmarkt sichern sollen. Selbst das Richtfest des 26.000-Quadratmeter-Gebäudes im Juli hat Schrömgens geschwänzt. „Zu viel zu tun.“

Was einerseits verständlich ist, schließlich leitet der Mann einen Konzern mit heute 1300 Mitarbeitern, der im vergangenen Jahr eine Dreiviertelmilliarde Euro Umsatz gemacht hat – und dem im Dezember der Börsengang an die New Yorker Nasdaq gelang. Schrömgens’ Desinteresse gegenüber dem Ort, an dem sich der Trivago-Erfolg am sichtbarsten manifestiert, sagt andererseits aber auch viel über das Selbstverständnis dieser Firma aus, die lieber tiefstapelt und sich ganz wohl damit fühlt, Deutschlands vielleicht verkannteste digitale Erfolgsgeschichte zu sein. Dem Unternehmen sei „ein gewisses Maß an Understatement“ eigen, sagt der Gründer. Weshalb man auch gut nach Düsseldorf passe, in diese „unterschätzte Stadt“.

Gegenüber der deutschen Digitalwirtschaft gibt es zwei beliebte Vorurteile. Erstens: Deutschland habe die erste Halbzeit des Onlinespiels verschlafen, beim Verbraucherinternet seien wir hoffnungslos abgehängt, allen voran von den Amerikanern. Zweitens: Wenn doch was gehe im digitalen Deutschland, dann nur in Berlin. Hier und nirgends sonst schlage das Herz der neuen Gründerzeit, hierhin strömten Gründer und Techies aus der ganzen Welt. Dabei wird vergessen, dass in Deutschland längst erfolgreiche Digitalunternehmen entstanden sind – und dass die Hidden Tech-Champions gerade auch abseits der Hauptstadt zu finden sind. Nur jedes sechste Jungunternehmen, das der „Deutsche Startup Monitor 2017“ registrierte, hatte seinen Sitz in Berlin.

Fernab des Trubels

Capital hat sich aufgemacht zu einer Expedition in die digitale Provinz. Wir sind ins Rheinland, nach Nordbaden und ins Schwäbische gefahren, um drei Vorzeigeunternehmen zu besuchen, deren Geschichten zeigen, was mit der richtigen Mischung aus Bescheidenheit und Beharrlichkeit, aus Erfindergeist und moderner Unternehmenskultur in der deutschen Digitalwirtschaft möglich ist.

Die Hidden Champions der Digitalwirtschaft

Die Reise beginnt ein paar Kilometer entfernt vom Düsseldorfer Medienhafen, im Stadtteil Golzheim, wo Trivago derzeit drei Bürotürme belegt – ein Dauerprovisorium für die wachsende Firma, die jeden Monat um gut 50 Mitarbeiter zulegt. Die werden standesgemäß mit kunterbuntem Start-up-Allerlei bespaßt: Strandkörbe, Billardtisch, Meetingräume, die wahlweise nach Bibliothek oder Berghütte aussehen, Kühlschränke mit Freibier, Müsli für alle.

Rolf Schrömgens empfängt in einem Konferenzraum im elften Stock. Fünftagebart, kurzes Polohemd, weiße Sneaker. Den phänomenalen Ausblick über den Rhein ignoriert er. Nein, sagt er, ein Start-up-Hub sei Düsseldorf nicht gerade, aber für Trivago sei das eher ein Vorteil. „Für uns war es charakterstiftend, dass wir nicht in einer der großen Tech-Metropolen beheimatet sind.“ Fernab des Berliner Start-up-Trubels konnte sich Trivago aufs Wesentliche konzentrieren. Noch heute erleichtere es der Standort, nur Leute einzustellen, „die wirklich mit der Intention herkommen, bei uns zu arbeiten“, so Schrömgens. „Kaum einer kommt wegen Düsseldorf zu uns – die kommen wegen Trivago.“

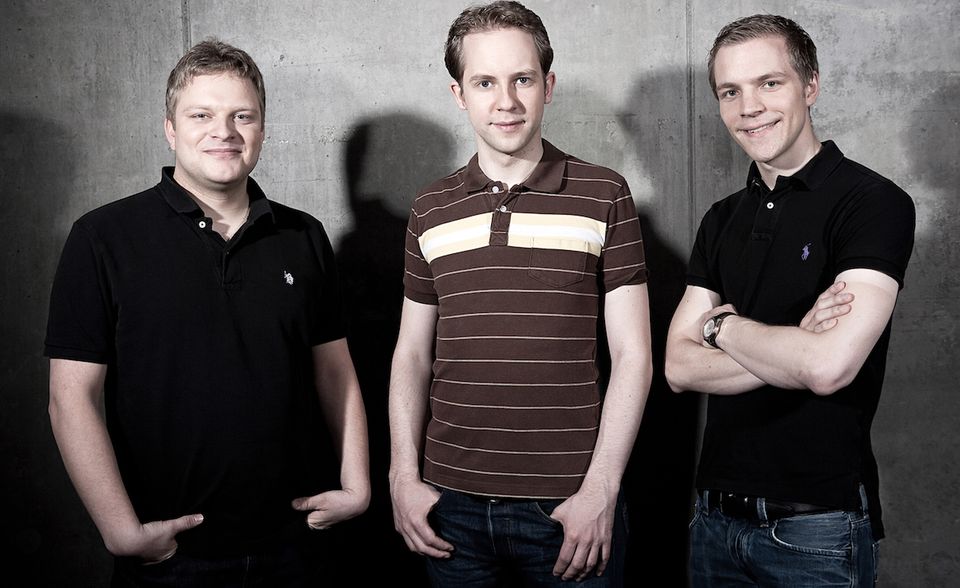

Als Schrömgens 2005 mit zwei Studienfreunden die Firma startet, schlummert Start-up-Deutschland noch den Dornröschenschlaf der Post-Dotcom-Ära. Trivago positioniert sich zunächst als eine Art Wikipedia für Reisende. 2006 treiben die Gründer die ersten 700.000 Euro auf, so ziemlich jeder deutsche Business Angel, der damals Kapital für Internetideen hat, ist dabei. Der Erfolgsdruck steigt – und die Gründer versuchen zu viel auf einmal. Trivago will alles sein: Fluganbieter und Technologielieferant für andere, Hotelpreisvergleich und Reise-Community. 2008 macht das Unternehmen einen Schnitt und konzentriert sich auf das, was es am besten kann: Hotels finden. Als Metasuchmaschine lenkt Trivago Nutzer auf andere Buchungsportale und bekommt dafür eine Provision. Das ist ein einträgliches Geschäft – wenn es gelingt, Kunden zuerst auf die Trivago-Seite zu locken. Also setzt das Start-up massiv auf Marketing und eine schnelle Internationalisierung. Der „Trivago Guy“, gespielt von GZSZ-Schauspieler Tim Williams, erreicht nach jahrelangem TV-Werbedauerfeuer in den USA Kultstatus.

Ende 2012 erreicht die Trivago-Geschichte ihren vorläufigen Höhepunkt: Für 477 Mio. Euro übernimmt der US-Reisegigant Expedia knapp zwei Drittel der Anteile. Der größte Exit der jüngeren deutschen Start-up-Geschichte ist kein Komplettausstieg: Die Gründer behalten mehr als ein Drittel der Aktien- und führen weiter die Geschäfte. Zwar macht Trivago schon etwa 100 Mio. Euro Umsatz, aber der Markt ist in einer Konsolidierungsphase. Die Amerikaner sollen Trivago abschirmen. „Wir wollten ein bisschen Ruhe haben“, sagt Schrömgens über den kontrollierten Kontrollverlust. „Und haben weniger darauf geachtet, wer uns den höchsten Preis liefern kann, sondern darauf, dass die Struktur stimmt.“

Das sei ein Muster bei Trivago, erklärt der Gründer: „Wir haben uns bei unseren Entscheidungen immer wenig daran orientiert, was der vermeintliche Standard ist. Vielleicht ist das ein Vorteil, wenn man nicht direkt in die Szene involviert ist.“ Das Set-up funktioniert. Mit Expedia im Rücken dreht Trivago auf, Ende 2016 geht das Unternehmen in New York an die Börse und erlöst für weniger als zehn Prozent der Aktien 290 Mio. Dollar. Im Sommer 2017 bewerten Anleger Trivago mit mehr als 6 Mrd. Dollar, später fällt die Aktie aufgrund einer Gewinnwarnung. Für 2017 wird trotzdem ein Umsatzwachstum von 40 Prozent erwartet.

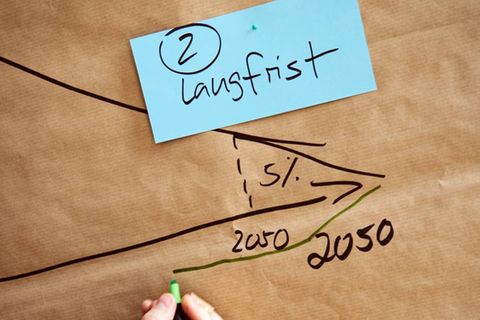

Der Onlinereisemarkt ist immer noch hart und umkämpft. Aber er hat Wachstumspotenzial: Nur jede dritte Hotelbuchung wird bislang übers Web getätigt. Auf lange Sicht steht es gut für Trivago. Wenn das Unternehmen selbst es sich nicht verbaut. Für Rolf Schrömgens steht daher das Thema Kultur ganz oben auf der Liste, es geht ihm darum, eine Firma mit vierstelliger Mitarbeiterzahl wie ein Start-up funktionieren zu lassen. Das Ergebnis ist die vielleicht radikalste Herangehensweise an Personal und Führung, die die deutsche Wirtschaft kennt.

Trivago hat feste Arbeitszeiten und Urlaubskonten abgeschafft, Jobtitel kennt man hier nicht. Wer mag, kann bis zu vier Wochen im Jahr von anderen Standorten aus arbeiten, auch Mallorca ist möglich. Inzwischen ist Schrömgens sogar dabei, das gesamte Hierarchiegefüge abzutragen. Führen sollen alle Mitarbeiter, Verantwortung gibt es nur projektbezogen. Und es wird rotiert – bis ganz nach oben: Vergangenes Jahr hat Schrömgens Marketing gemacht, jetzt arbeitet er im Produktbereich mit. Trivagos Führungsphilosophie, sagt der Gründer, sei beispiellos. „Kein anderes Unternehmen in der Größenordnung ist da so konsequent wie wir. Es gibt kein Vorbild.“

Einhorn in der Provinz

40 Kilometer östlich von Stuttgart liegt die Große Kreisstadt Göppingen, 57.000 Einwohner, bekannt als Heimat von Märklin und Jürgen Klinsmann. Einen digitalen Weltmarktführer mit Milliardenbewertung würde man hier nicht unbedingt vermuten. Doch gleich hinter dem Bahnhof, zwischen einem Schrotthändler und einem Parkhaus, hat Teamviewer ein altes Gebäude der Kreissparkasse bezogen. Der Lichthof mit Springbrunnen und Fächerpalmen ist als Hinterlassenschaft der Bänker geblieben. Dazu gibt es jetzt offene Kaffeebars und im Stil des Films „Matrix“ gestaltete Meetingräume.

Teamviewer ist ein echter Hidden Champion. Als das Unternehmen, dessen Fernwartungssoftware heute auf mehr als 1,5 Milliarden Rechnern läuft, 2014 für umgerechnet 1 Mrd. Dollar von der Beteiligungsgesellschaft Permira übernommen wurde, blieb das zunächst wochenlang fast unbemerkt. Dann war das Erstaunen umso größer: ein deutsches „Einhorn“ – also ein Start-up mit einer Milliardenbewertung – in der schwäbischen Provinz?

Auch Andreas König, vom neuen Eigentümer als CEO für das Unternehmen ausgeguckt, hatte zuvor nie von Teamviewer gehört. Seit Mai 2015 führt der ehemalige Swisscom-Manager die Geschäfte. „Teamviewer hat das Potenzial, in seinem Segment etwas Ähnliches zu erreichen wie SAP“, glaubt König.

Bei Kaffee und Butterbrezeln erklärt der CEO das Erfolgsrezept: „Es gab schon davor ähnliche Produkte. Aber Teamviewer hatte den unbedingten Drang, das Thema so einfach wie möglich zu machen.“ Die erste Zutat: typisch schwäbische Ingenieurskunst. Die zweite: kein Wachstum auf Pump. „Die Firma hat von Anfang an Profit gemacht“, sagt König – etwas, das zum Beispiel in den USA gar nicht möglich wäre. „Wenn man dort einen Venture-Capitalist als Geldgeber hat und früh Gewinne macht, kann es passieren, dass er Sie aus dem Portfolio wirft.“ In Amerika sei es wichtiger, erst den Markt zu gewinnen. „Teamviewer hat irgendwie beides geschafft.“

Dass der Firmenchef, ein jovialer Österreicher mit modischer Drahtbrille und verwaschenen Jeans, so offen über den Erfolg spricht, ist für das Unternehmen noch immer ungewohnt. Jahrelang war Teamviewer so öffentlichkeitsscheu wie sein Gründer. Tilo Rossmanith, der die Firma 2005 startete und 2009 seine Anteile verkaufte, will bis heute nicht öffentlich über seine Erfindung reden. Sie basierte auf einem Zufall: Als Inhaber einer Softwarefirma wollte Rossmanith nicht immer zum Kunden fahren, um seine Programme zu präsentieren. Weil er auf dem Markt keine geeignete Lösung für dieses Problem fand, bastelte er sich selbst eine. Die wurde so erfolgreich, dass er sie ausgründete. 2007 erreichte die Software eine Million Installationen, im Jahr darauf schon 15 Millionen.

Verkauf vertagt

2014 entdeckte Permira die Schwaben. Und sorgte dafür, dass das Wachstumstempo noch einmal erhöht wurde. Für die erste Milliarde Installationen brauchte Teamviewer zehn Jahre – die nächsten 500 Millionen schaffte das Unternehmen in nur 20 Monaten. Inzwischen kommen pro Tag bis zu einer Million neue Geräte hinzu.

Gleichzeitig ist das Unternehmen mit seinen inzwischen 700 Mitarbeitern auch für Permira ein exzellentes Geschäft: 2016 machte Teamviewer 91 Mio. Euro Gewinn – bei 171 Mio. Euro Umsatz. Im Umfeld des Eigentümers heißt es, es gebe ein reges Kaufinteresse an dem schwäbischen Einhorn, bis zu 1,7 Mrd. Euro seien geboten worden. Bei Permira glaubt man aber, dass Teamviewer noch mehr wert sein kann. Verkauf vertagt.

Es stellt sich die Frage: Gehört so eine Firma noch in die schwäbische Provinz? „Man muss einige Spezialisten schon davon überzeugen, nach Göppingen zu kommen“, gibt Andreas König zu. „Es ist jetzt nicht unbedingt ein Standortvorteil.“ Die Lösung: Teamviewer geht dahin, wo die Fachkräfte sind, das Unternehmen hat Büros in Stuttgart und Berlin eröffnet. Dazu kommen Niederlassungen in den USA, in Australien und Großbritannien. Und in Armenien – die ehemalige Sowjetrepublik gilt als traditionell starker Informatikstandort.

Für ein wichtiges Zukunftsgeschäft könnte sich die Präsenz im Schwäbischen im Übrigen als sinnvoll erweisen: Teamviewer will mit seiner Software ins Internet der Dinge expandieren. Da passt es, dass es in der Nähe vor Hidden Champions aus der Industrie wimmelt, die in Zukunft ihre Produkte und Bauteile vernetzen wollen. Auch deshalb stellt König klar: „Die Frage, die Firmenzentrale zu verlagern, stellen wir uns nicht.“

Ein Professor im Porsche

Es geht weiter nach Karlsruhe, barocke Residenzstadt im Norden Badens, vor allem aber Standort der ältesten Informatikfakultät Deutschlands. Eigentlich ein idealer Nährboden für Start-ups, doch obwohl die EU-Kommission Karlsruhe schon einmal zum viertwichtigsten IT-Hub Europas ausgerufen hat, gilt die Stadt nicht gerade als Aushängeschild der Gründerszene. Blue Yonder könnte das ändern.

Die Firma residiert in einem modernen Betonquader in der Nordstadt. Im Konferenzraum thronen mehr als ein Dutzend Pokale und Urkunden: Das Unternehmen hat inzwischen so ziemlich jeden deutschen Gründer- und Innovationspreis gewonnen. Verantwortlich dafür ist Gründer Michael Feindt, derzeit beurlaubter Professor für experimentelle Elementarteilchenphysik, ein charismatischer Hüne mit wirrer Frisur, der sein Oberhemd erst für den Fotografen in den Hosenbund steckt.

Vor 20 Jahren hat Feindt am Teilchenbeschleuniger CERN in Genf einen Algorithmus entwickelt, der mithilfe künstlicher Intelligenz umfangreiche Messdaten nach relevanten Mustern durchforstet. Dem Forscher wurde schnell klar, dass in der Formel Potenzial steckte: „Ich hatte schon immer große Pläne.“ Er versuchte sein Glück zunächst auf dem Aktienmarkt, ließ den Algorithmus die kurzzeitige Entwicklung von einzelnen Papieren vorhersagen. Das funktionierte zunächst ganz gut, mit der Zeit dann aber immer schlechter – der Professor wurde von der Algo-Trading-Welle überholt. Er gab nicht auf. Feindt ließ die Formel Tarifstrukturen für Versicherungen errechnen oder für Pharmakonzerne Nebenwirkungen von Medikamenten vorhersagen. Doch die großen Auftraggeber zögerten. „Es war nicht so einfach, innovative Projekte bei den Kunden durchzusetzen“, erinnert sich Feindt.

Am Ende ist es ausgerechnet die krisengebeutelte Handelsbranche, in der er sich durchsetzt. „Weil es da einen extrem harten Wettbewerb gibt. Jede Verbesserung, die sich positiv auf die Margen auswirkt, kann im Überlebenskampf entscheiden.“ 2008 entsteht Blue Yonder als Joint Venture mit dem Hamburger Versandhändler Otto. Wenig später fokussiert sich Feindt ausschließlich auf den Handel. Für Kunden wie DM oder Kaufland übernimmt sein Unternehmen die Einkaufsplanung, sagt die Nachfrage für ganze Sortimente vorher und hilft bei der Preissetzung. Dass Blue Yonder das nach eigenen Angaben bis zu 40 Prozent genauer hinbekommt als ein menschlicher Disponent, ist kein Wunder: Bei einer Supermarktkette mit 120.000 Artikeln und 500 Filialen fallen täglich 60 Millionen Entscheidungen, welche Produkte in welcher Menge geordert werden sollen. Da schlagen Algorithmen jedes noch so gut entwickelte Bauchgefühl.

Bis Ende 2014 bleibt Feindts Firma ein Geheimtipp. Wie im Fall von Teamviewer ist es dann ein gewaltiges Investment, das Blue Yonder in die Öffentlichkeit katapultiert: Die Private-Equity-Firma Warburg Pincus beteiligt sich mit 75 Mio. Dollar. Es ist das drittgrößte Start-up-Funding des Jahres, in Berlin reiben sich viele die Augen.

Mit dem Geld kann Feindt das Team auf 150 Mitarbeiter vergrößern, die Hälfte davon hoch qualifizierte Mathematiker, Physiker und Informatiker. Leute, die mit großen Datenmengen umgehen können, sind eigentlich Mangelware auf dem deutschen Arbeitsmarkt. In Karlsruhe aber gibt es sie, die nähere Region zählt allein 20 Hochschulen und Forschungseinrichtungen.

Feindt hält den Kontakt zur Wissenschaft – auch weil ihm das beim Thema Recruiting hilft. Erst am Vormittag hat er bei einem Forschungskongress einen Vortrag zu „Herausforderungen von Big Data in der Wissenschaft“ gehalten, wenige Stunden später geht es im professoralen Porsche Panamera zurück vom Uni-Campus zur Firmenzentrale. Der Blue-Yonder-Gründer drückt aufs Gaspedal und erzählt, wie es ist, wenn man als gestandener Forscher zum Start-up-Gründer wird. „Dass Verkaufen wichtig ist, musste ich erst lernen“, gibt er zu. „Früher dachte ich, das beweist man ein-, zweimal, und dann ist es gut. Das ist nicht so.“

Die Bescheidenheit, die Deutschlands Hidden Champions so sympathisch macht, kann auch zum Hemmschuh werden. Feindt hat sich davon gelöst. Kostprobe gefällig? „Wir machen deutsche Ingenieurskunst, aber amerikanisches Marketing. Wir verstecken uns nicht, sind auch selbstbewusst. Was wir können, ist Spitzenklasse.“