Letztes Jahr war Donald Trump ein Gespenst, das über dem Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums in Davos hing. In diesem Jahr wird er in Fleisch und Blut vor Ort sein. Er lehnt die Grundsätze der liberalen internationalen Ordnung ab, die sein Land über sieben Jahrzehnte vertrat. Diese Werte beseelen auch das WEF. Sie machen es zu etwas mehr als nur einem Forum für die Reichen und Mächtigen der Welt.

Wie John Ikenberry von der Universität Princeton in einem kürzlich erschienenen Artikel schrieb, haben die „USA und ihre Partner eine vielschichtige und ausgedehnte internationale Ordnung aufgebaut, die sich um wirtschaftliche Offenheit, multilaterale Institutionen, Sicherheitskooperation und demokratische Solidarität dreht“. Dieses System hat den Kalten Krieg gewonnen. Dieser Sieg wiederum förderte einen globalen Wandel hin zu demokratischer Politik und marktwirtschaftlicher Ökonomie.

Heute jedoch ist die liberale internationale Ordnung krank. In „Freedom in the World 2018“, herausgegeben von der US-amerikanischen, staatlich finanzierten Non-Profit-Organisation Freedom House, heißt es: „Die Demokratie ist in der Krise.“ Im zwölften Jahr in Folge waren die Länder, die demokratische Rückschläge erlitten haben, zahlenmäßig stärker vertreten als die Länder, die Fortschritte verbuchen konnten. Staaten, die vor einem Jahrzehnt noch vielversprechende Erfolgsgeschichten schienen - wie die Türkei und Ungarn - rutschen in eine autoritäre Herrschaft ab.

Doch jetzt, da starke autoritäre Regime die Demokratie infrage stellen, haben die USA ihre moralische Unterstützung zurückgezogen. Trump zeigt sogar Sympathie für Autokraten im Ausland. Schlimmer noch, argumentiert Freedom House, er verstößt gegen die Normen demokratischer Regierungsführung.

Unter Trump stellen die USA auch das Gefüge der internationalen Zusammenarbeit infrage - Sicherheitsabkommen, offene Märkte, multilaterale Institutionen und Versuche, globale Herausforderungen wie den Klimawandel anzugehen. Stattdessen hat die US-Regierung ihre Absicht bekundet, eigene Interessen zu vertreten, auch auf Kosten langjähriger Verbündeter. Die Beziehungen sollen nun transaktional sein.

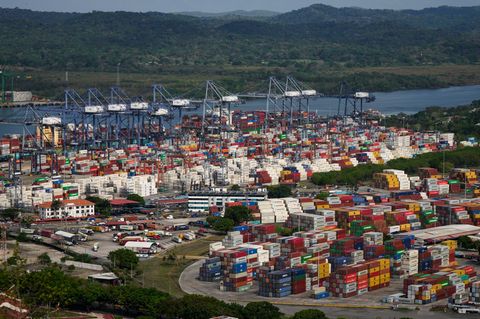

Auch die Stützen der Weltwirtschaft sind nicht in besserer Verfassung. Die Wirtschaft erholt sich zwar, aber seit dem Beitritt Chinas zur Welthandelsorganisation im Jahr 2001 hat es keine nennenswerte Handelsliberalisierung mehr gegeben. Auch der Brexit wird sich als ein Akt der Deglobalisierung erweisen. Der Handel und die Kapitalströme sind nicht schneller gewachsen als die Weltproduktion. Gegenüber Einwanderern grassiert Feindseligkeit. China, eine neue Supermacht, kontrolliert sogar den Ideenfluss.

Wer an die Symbiose von Demokratie, liberaler Weltwirtschaft und globaler Zusammenarbeit glaubt, muss das alles einfach mehr als nur ein wenig beängstigend finden.

Warum ist es passiert? Die Antwort besteht in Veränderungen in der Welt und im inneren Zustand der Länder, insbesondere der einkommensstarken Demokratien. Unter den globalen Veränderungen sind vor allem die schrumpfende Bedeutung des Westens als Sicherheitsgemeinschaft nach dem Ende des Kalten Krieges und sein abnehmendes wirtschaftliches Gewicht von Bedeutung, insbesondere gegenüber China.

Viele Amerikaner haben das Gefühl, dass sie sowohl weniger Grund als auch weniger Möglichkeiten haben, den ehemaligen Partnern gegenüber großzügig zu sein. Unter dem Eindruck der Umwälzungen im eigenen Land sind viele Menschen in Staaten mit hohem Einkommen der Meinung, dass die liberale Weltordnung, der ihre Länder verpflichtet sind, wenig für sie getan hat. Sie erzeugt stattdessen das Gefühl von Verlusten an Chancen, Einkommen und Respekt. Die liberale Weltordnung mag den Davos-Teilnehmern enorme Vorteile gebracht haben, allen anderen jedoch weitaus geringere. Vor allem nach dem Schock der Finanzkrise scheint die Flut nicht wieder zu kommen, und wenn doch, dann schwimmen sicher nicht alle Boote obenauf.

Ikenberry fasst es so zusammen: „Die Krise der liberalen Ordnung ist eine Krise der Legitimität und des sozialen Zusammenhalts.“ Trumps-Programm, das ich als „Pluto-Populismus“ bezeichne, ist ein erkennbares Ergebnis all dessen. Er sagt seinen Anhängern, dass ihre Interessen nicht länger geopfert werden: Sie sollen an erster Stelle stehen. Die Tatsache, dass die Politik der Regierung ihnen wahrscheinlich keine derartigen Vorteile bringt, scheint irrelevant zu sein. Es gibt nicht genügend Menschen, die für solche Argumente empfänglich sind.

Das ist deprimierend für diejenigen, die glauben, dass eine liberale in demokratischer Politik verwurzelte internationale Ordnung ethisch richtig ist und der beste Weg, globale Zusammenarbeit mit innerstaatlicher Legitimität in Einklang zu bringen. Die Damen und Herren in Davos müssen überlegen, wie sie die Weltordnung vor dem Schiffbruch retten können.

Es wäre möglich, nur auf das Beste zu hoffen. Wenn sich die Wirtschaft erholt, könnte der Optimismus zurückkehren. Dies sollte wiederum zumindest einen Teil der Unzufriedenheit lindern. Aber das wäre zu einfach. Es sind starke Kräfte, die unsere Volkswirtschaften auseinanderdriften lassen. Es ist alles andere als offensichtlich, dass auch nur die Anfälligkeit des Finanzsystems beseitigt wurde.

Statt Selbstgefälligkeit müssen wir uns mit zwei grundsätzlichen Fragen auseinandersetzen. Erstens, was ist wichtiger bei schwierigen Entscheidungen: innenpolitischer Zusammenhalt oder internationale wirtschaftliche Integration? Letztendlich muss es das erste sein. Das Wirtschaftsleben erfordert politische Stabilität. Die Politik - fiskalisch, monetär und finanziell - muss dafür sorgen, dass der Großteil der Bevölkerung das Gefühl hat, ihre Interessen zählen. Andernfalls ist die demokratische Stabilität in Gefahr.

Die zweite Frage ist, worauf sich die Bemühungen bei der globalen Zusammenarbeit konzentriert sollen. Die Antwort lautet, dass das Management der globalen öffentlichen Güter und die Aufrechterhaltung der globalen Stabilität an erster Stelle stehen müssen. Ich wünsche mir zwar eine weitere Liberalisierung des Handels, doch muss dies auf die richtige Art und Weise geschehen und hat keine hohe Priorität mehr. Noch weniger dringlich ist die Öffnung der Grenzen für den freien Personenverkehr oder gar die Aufrechterhaltung des freien Verkehrs des globalen Kapitals. Die Politik ist überwiegend national. Politische Entscheidungen müssen die Menschen in jedem Land zufrieden stellen.

Trump ist nicht das Heilmittel. Aber er ist offensichtlich ein Symptom. Die liberale internationale Ordnung bröckelt, auch weil sie die Menschen in unseren Gesellschaften nicht zufrieden stellt. Die Davos-Teilnehmer müssen das anerkennen. Wenn sie die Antworten von Trump nicht mögen - das sollten sie auch nicht -, dann müssen sie bessere Antworten finden.

Copyright The Financial Times Limited 2018