Die deutsche Wirtschaft hat bei ihren Bemühungen für den Klimaschutz einen Zacken zugelegt. Erstmals haben drei Unternehmen ihre durchschnittlichen jährlichen Treibhausgasemissionen bis 2020 um mehr als 50 Prozent gesenkt. Das ist ein Ergebnis des großen Capital-Rankings „Deutschlands klimabewusste Unternehmen“ (Heft 2/2022, EVT 20. Januar 2022). Dafür wurden gemeinsam mit dem Marktforschungsunternehmen Statista zum zweiten Mal in Folge die aktuell vorliegenden CO2-Emissionsdaten aus den Jahren 2019/2020 von mehr als 2000 börsennotierten Konzernen, großen Mittelständlern und Familienunternehmen in Deutschland ausgewertet. Im Vorjahr hatte noch kein Unternehmen die Marke von 50 Prozent geknackt, da lag der beste Wert bei einer CO2-Reduzierung von 40 Prozent.

Die Industrie hat durch ihre Anstrengungen einen großen Hebel in Bewegung gesetzt: Die 100 ehrgeizigsten und daher im Ranking ausgezeichneten Unternehmen produzierten im Jahr 2019/2020 rund 111 Millionen Tonnen Treibhausgasemissionen – genau 50 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Zum Vergleich: In Deutschland lagen die gesamten Treibhausgasemissionen laut einer Analyse der Denkfabrik Agora Energiewende im Jahr 2020 bei rund 739 Millionen Tonnen.

Im Zentrum der Capital-Studie stand auch in diesem Jahr die Frage, welchen Unternehmen es gelingt, Treibhausgasemissionen zu reduzieren, ohne dadurch Umsatz- oder Produktionswachstum einschränken zu müssen. Zudem mussten die Unternehmen dieses Mal auch nachweisen, dass sie diese Ziele langfristig, transparent, ambitioniert und möglichst umfassend vorantreiben.

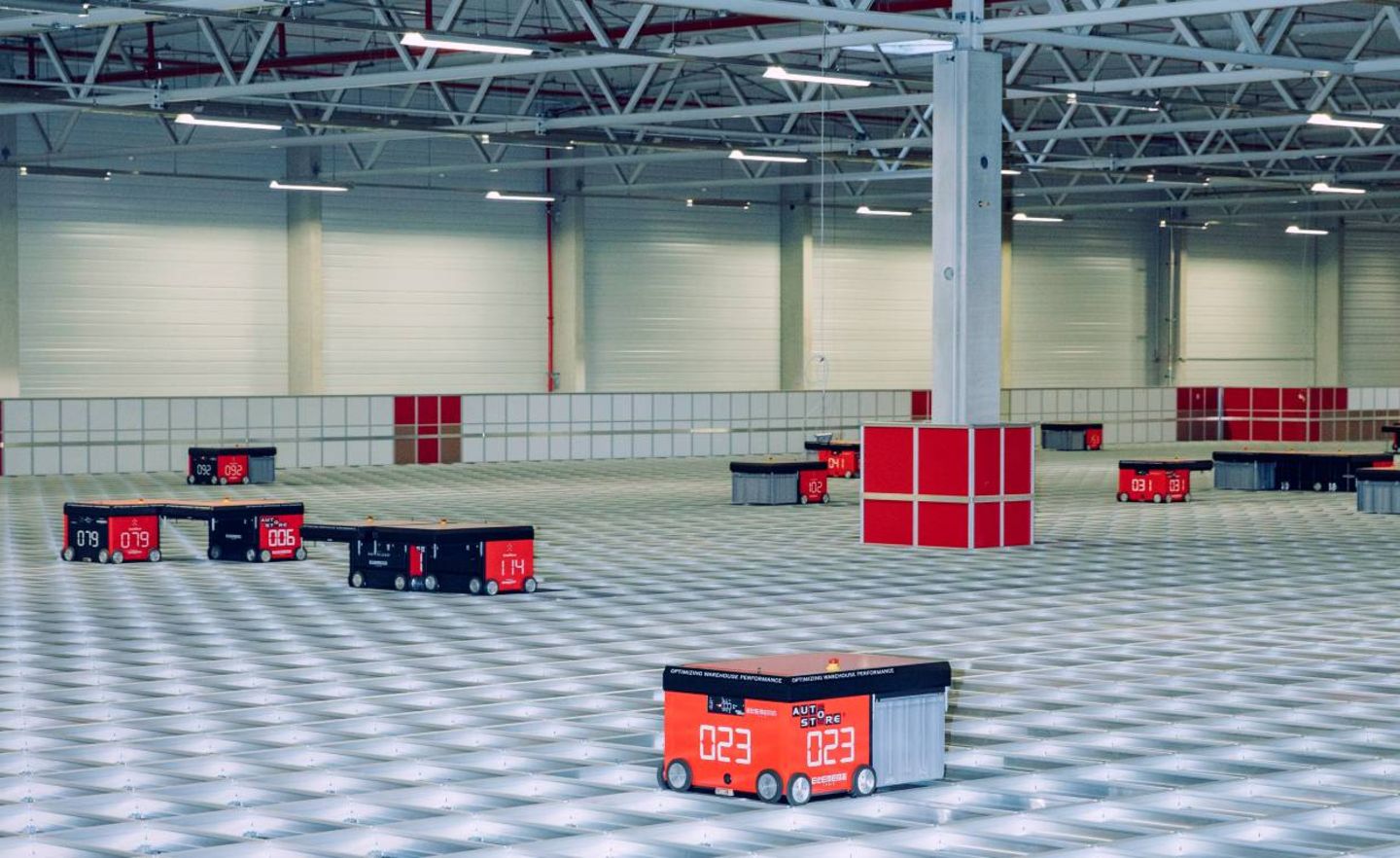

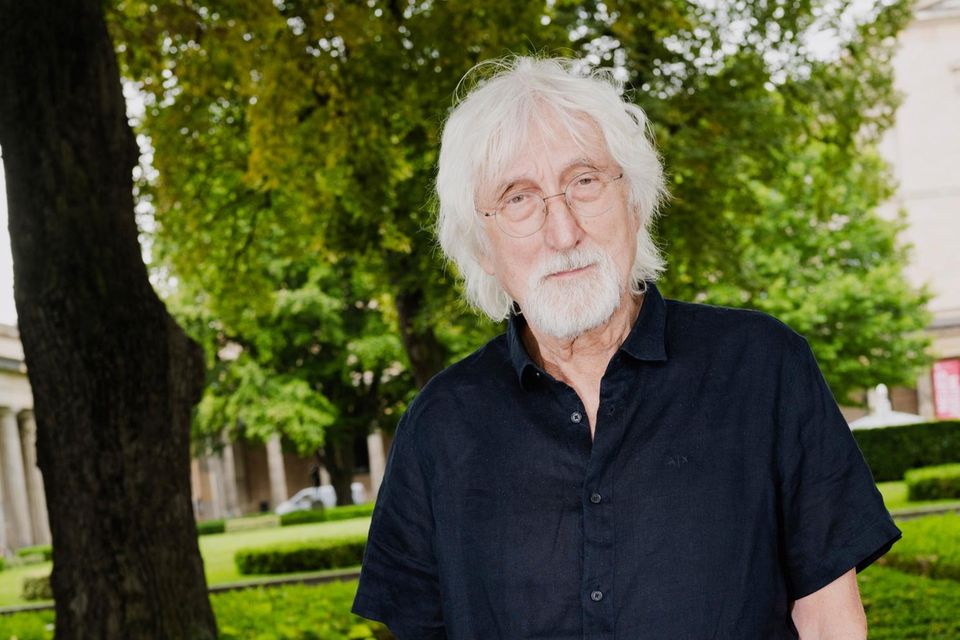

Am besten schneidet dabei der Sportausrüster Bergfreunde ab, der die Liste der 100 klimabewussten Unternehmen anführt. Der Tübinger Outdoor-Spezialist hat die durchschnittliche Intensität seiner Treibhausgasemissionen in den vergangenen drei Jahren um 60,2 Prozent reduziert. Einen großen Effekt erzielt der stark wachsende Onlineversandhändler durch sein vollautomatisiertes, energiesparendes Logistikzentrum. Zudem hat Bergfreunde-Geschäftsführer Matthias Gebhard 2019 das Ziel ausgegeben bei sämtlich Prozessschritten vom Webshop, über Produktpräsentationen, Kundenservice, Verpackung bis zum Versand, so viele Emissionen wie möglich zu sparen. „Wir stehen erst am Anfang“, sagt Gebhard. In den nächsten fünf Jahren werde er das Produktangebot so verändern, dass mindestens 75 Prozent der Lieferanten selbst ambitionierte Klimaschutzziele aufweisen.

Unternehmen, die sich in dieser Form neben den eigenen Emissionen auch für die Reduzierung von indirekten Emissionen einsetzen, erhielten im Klimaranking Zusatzpunkte (82 der 100 Unternehmen). Weitere Punkte gab es für ein Rating des Klimastandards CDP (43 der 100 Unternehmen) und für die Zustimmung zu den Klimazielen der Organisation Science Based Target Initiative (33 der 100 Unternehmen).

Bergfreunde erzielt mit insgesamt 79,70 von den maximal möglichen 100 Punkten das beste Gesamtergebnis. Dahinter folgen Zalando, Puma, Porsche, Telefónica Deutschland und Nürnberger Versicherung. Letztere hat die durchschnittliche Intensität der Treibhausgasemissionen sogar um 70,3 Prozent reduziert – der Spitzenwert unter allen 100 ausgezeichneten Unternehmen. Da nicht alle Zusatzkriterien erfüllt waren, reichte das Gesamtergebnis für Platz 6 im Ranking. Dahinter folgen Bayer, Deutsche Telekom, Siemens und BMW, die neben der Einsparung direkter Treibhausgasemissionen auch alle Zusatzkriterien erfüllt haben.

Klimabewusste Unternehmen

Infogram

Die Methodik der Studie

Untersuchung: Das Marktforschungsunternehmen Statista und Capital haben zum zweiten Mal ermittelt, wie erfolgreich deutsche Unternehmen bei der Reduktion ihrer Treibhausgasemissionen sind. Dazu waren börsennotierte Konzerne, große Mittelständler und Familienunternehmen aufgerufen, ihre Daten zum Ausstoß von Treibhausgasen (THG) mitzuteilen. Parallel wertete Statista von Mitte September bis Ende Oktober von mehr als 2 000 Unternehmen öffentlich zugängliche Daten etwa aus Nachhaltigkeitsberichtenaus. Im Zentrum stand die Frage, welchen Unternehmen es gelingt, CO2-Emissionen zu reduzieren, ohne dadurch Umsatzoder Produktionswachstum einschränken zu müssen – ökonomischer und ökologischer Erfolg werden gleichermaßen einbezogen.

Strengere Methode: Den Unternehmen wurde im Vorfeld mitgeteilt, dass in diesem Jahr mehr Kriterien bewertet werden. Ziel ist, Unternehmen zu belohnen, die die Reduktion von CO2-Emissionen langfristig, transparent, ambitioniert und möglichst vollständig betreiben. Wichtig ist, dass sich Unternehmen neben den CO2-Emissionen, die ihnen selbst zugerechnet werden (Scope 1 und 2), auch für die CO2-Emissionen verantwortlich zeigen, die an anderen Stellen der Wertschöpfungskette anfallen, etwa bei der Produktion eines Vorprodukts, dem Transport oder auch bei Dienstreisen (Scope 3).

Datengrundlage: Viele Unternehmen weisen zwei Standardwerte aus: Zum einen Scope-1-Daten, also die direkten THG-Emissionen des Unternehmens aus der Produktion. Zum anderen die indirekten THG-Emissionen aus dem Energieverbrauch des Unternehmens (Scope 2), der sich nach den jeweiligen Energiequellen wie Atom, Kohle oder Wind berechnet oder spezifisch durch entsprechende Zertifikate nachgewiesen werden kann. Die Summe dieser beiden Emissionswerte sind in der Tabelle (Spalte Emissionen) vermerkt, ebenso wie die Emissionsintensität (Emissionen im Verhältnis zum Umsatz). Die Datenbasis zu den Scope3-Werten ist dagegen insgesamt so rudimentär, dass sie in unsere Berechnung nicht einfließen kann. Aber Unternehmen, die bereits Scope3-Bilanzen vornehmen, erhalten in diesem Jahr zumindest Zusatzpunkte.

Berechnung: Um die durchschnittliche jährliche THG-Reduktionsrate zu ermitteln, wurden die Scope-1- und Scope2-Emissionen des aktuellsten Berechnungsjahrs summiert und ins Verhältnis zum Umsatz gesetzt. Dieser aktuellen Emissionsintensität wurde ein Wert gegenübergestellt, der mindestens drei Jahre zurückliegen muss: etwa die Emissionsintensität von 2020 im Vergleich zu 2017. Eine Spanne von bis zu fünf Jahren konnte betrachtet werden, wenn Unternehmen bereits Zahlen für 2015 ausweisen. Da einige Unternehmen eine solche Umweltbilanz nicht jährlich oder mit Verzögerung veröffentlichen, stammen die aktuellsten Werte von 2020 oder 2019 (in der Spalte Berichtszeitraum der Tabelle vermerkt). Aus den beiden Werten lässt sich die durchschnittliche jährliche Emissionsreduzierung in Prozent berechnen. Das ist der sogenannte CARR-Wert (Compound Annual Reduction Rate), der für alle Unternehmen vergleichbar ist.

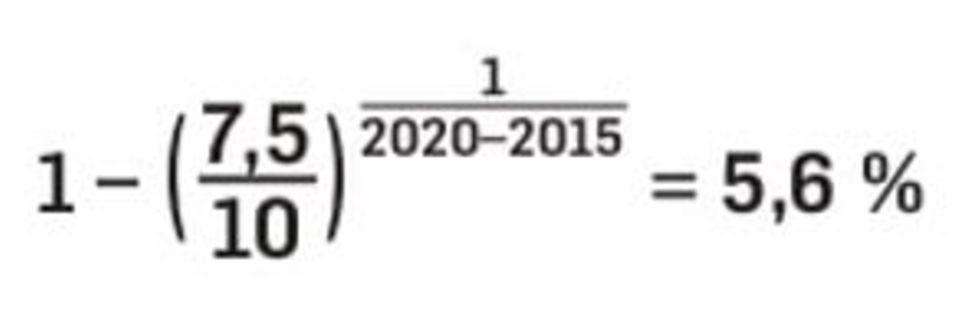

Eine Beispielrechnung:

Bei einem Unternehmen, das im Jahr 2015 einen Umsatz von 10 Mio. Euro erzielte, fielen 100 Tonnen CO2 an. Erster Rechenschritt:

100:10=10

Dieses Unternehmen steigerte 2020 den Umsatz auf 12 Mio. Euro und produzierte dabei noch 90 Tonnen CO2. Zweiter Rechenschritt:

90:12=7,5

Die Ergebnisse werden in die folgende Formel eingesetzt:

Das Ergebnis ist ein CARR-Wert von 5,6 Prozent. Für das Ranking werden Unternehmen berücksichtigt, die einen CARR-Wert von mindestens drei Prozent erreichen. Die Prozentwerte wurden dann in Punkte umgerechnet: Der Mindestwert von drei Prozent entspricht 50 Punkten, der Maximalwert von 100 Prozent 80 Punkten. Dazwischen erfolgte die Umrechnung linear.

Weitere Kriterien: Dazu gab es in diesem Jahr bis zu 20 Zusatzpunkte: je nachdem, seit wann THG-Bilanzen veröffentlicht werden, wie viele Kategorien von Scope-3-Daten erfasst werden, welches Rating des Klimastandards CDP vorliegt und wie umfassend die Zustimmung zu den Klimazielen der Organisation Science Based Target Initiative (SBTi) ausfällt (Spalte Zusatzkriterien).

Ranking: Das Gesamtergebnis im Ranking der 100 klimabewussten Unternehmen setzt sich zu 80 Prozent aus dem CARR-Wert und zu 20 Prozent aus den Zusatzkriterien zusammen. Einige Unternehmen fallen trotz eines hohen CARR-Werts durch geringe Zusatzpunkte im Gesamtergebnis zurück, während Unternehmen durch hohe Zusatzpunkte aufsteigen.

Capital-Siegel: Die Unternehmen im Ranking haben die Möglichkeit, kostenpflichtig ein Capital-Siegel zu erwerben. Genauere Informationen finden Sie unter capital.de/siegel