Er kam im Transporter, nicht in der Limousine. Und er entstieg dem silbergrauen Kleinbus allein, ohne das Gefolge, das bei ihm in Paris üblich ist. Als Carlos Tavares im vergangenen Jahr ansetzte, nach 155 Jahren Geschichte und fast 20 Jahren Milliardenverlusten den deutschen Autobauer Opel zu schlucken, achtete der Chef des Autokonzerns PSA von Beginn an auf das richtige Bild.

So fuhr er zum Termin beim Bundeswirtschaftsministerium mit dem schlichten Citroën-Lieferfahrzeug vor. Und er war auch sonst in Deutschland darauf bedacht, nicht das geringste Missverständnis aufkommen zu lassen. Eigentlich ist Tavares ein nüchterner Ingenieur, dem es darauf ankommt, was er sagt, nicht wie. Doch die Symbolik war gut gesetzt: ein Manager, der per Easyjet anreist, der kein Gewese macht und vor allem: keine Versprechungen.

Der Portugiese Tavares wird in Paris gefeiert als Retter des jahrhundertealten Peugeot-Erbes, das im PSA-Konzern aufgegangen ist. In Deutschland aber tun sie sich ein Jahr nach Tavares’ Terminen in Berlin immer noch schwer, diesen Manager zu lesen, vor allem, wenn es um das Schicksal von Opel geht.

Der Status quo ist keine Option

Carlos Tavares

„Arrogant“ nennt ihn Opels gescheiterter Chef Karl-Thomas Neumann. „Erpressung“, wirft IG-Metall-Chefverhandler Berthold Huber dem PSA-Chef vor. „Ignorant“, „unsensibel“, „wortbrüchig“, wettern Mitarbeitervertreter. Angela Merkel, Andrea Nahles, Peter Altmaier, sie alle mahnen lauthals an, Tavares solle seine Zusagen einhalten. Hinter vorgehaltener Hand geben manche aber gleichzeitig zu, dass Tavares eigentlich kaum Zusagen gemacht hat, damals, als er mit dem Kleinbus kam.

Wer ist also dieser Carlos Tavares? Ein knallharter, mitleidloser Kostenkiller? Einer, der die Seele von Opel mit Füßen tritt? Oder ist er ein erfolgreicher Sanierer, der sich nach der Rettung des maroden PSA-Konzerns den nächsten hoffnungslosen Fall der Autowelt vorknöpft?

Clash der Kulturen

In dem Streit, zuvorderst ausgetragen am Opel-Standort in Eisenach, prallt deutscher Autostolz auf kühle Multimarkenstrategie. Es geht um den Mythos einer verblichenen Autolegende und den globalen Wettbewerb. Aber vor allem geht es um einen Sanierer, der mit seinem konfrontativen Kurs Erfolge hatte und nun auf die konsensorientierte deutsche Mitbestimmungskultur trifft.

„Der Status quo ist keine Option“, hatte Tavares die Opelaner schon im vergangenen Jahr gewarnt. Jetzt klagen Mitarbeitervertreter, dass Tavares bereits in den spanischen, englischen und osteuropäischen Fabriken Produktionspläne und Kosten aushandeln ließ, bevor die deutsche Seite fertig war. Die aber versteht sich immer noch als Zentrale. Hier schimpfen sie, das freiwillige Abfindungsprogramm unterlaufe die noch vom vormaligen Eigner GM abgegebene Beschäftigungsgarantie bis zum Jahr 2020. Und sie sorgen sich um die Zukunft in Eisenach, wo die Hälfte der Arbeit wegfallen könnte, wenn hier im nächsten Jahr der Corsa ausläuft, dessen Nachfolger nun in Spanien entstehen soll. Kalkül. Missverständnis. Clash der Kulturen.

Interessant ist, dass gerade in Deutschland dem Mann so großes Unverständnis entgegenschlägt. Denn Tavares mag vom Geburtsort her Südländer sein, aber er ist der deutscheste Topmanager, der je auf dem französischen Industrieparkett etwas geworden ist: Er kriecht auf Messen unter die Fahrzeuge der Konkurrenz, um noch das kleinste Technikdetail in Beschau zu nehmen, er mahnt in der Produktion exakte Fugenbilder an, er kurvt auf der Nordschleife schneller herum als mancher Profi. Tavares ist ein Car Guy durch und durch, der schnörkellos spricht. Und doch hat Tavares jetzt ein größeres Problem mit den Deutschen. Er versteht sie nicht und dringt nicht zu ihnen durch.

Dabei hängt das endgültige Urteil über Erfolg oder Scheitern des Carlos Tavares nun von diesen Deutschen ab. Misslingt die Operation Opel, dann sind auch seine Sanierungserfolge beim Mutterkonzern dahin. Gelingt sie, dann hat die Übernahme PSA den Weg an die Weltspitze geebnet, für die nächste große Expansion auf globalem Level.

Der Sauerstoff wird knapp

Auftritt Tavares in Genf, Automesse. Der Manager lässt sich in einem Verschlag auf dem Peugeot-Stand nieder, die Luft ist zum Schneiden, von draußen dringt das Tschingderassabumm der Stände herein. Tavares blickt starr geradeaus. Nicht zu beeindrucken. Wie enttäuscht ist er von Opel? „Wir nehmen zu diesen Gerüchten nicht Stellung“, bellt er. Das Gesicht freundlich, die Stimme scharf. Dann schleicht Gereiztheit in die Mimik. Tavares schiebt langsam die Unterlippe nach vorn, die Zähne fixieren die Oberlippe. Lieber sich festbeißen, als dass die Züge entgleiten. „All das kommt nur von Gerüchten“, sagt Tavares. „Demagogie.“

Dann ergänzt er, was er immer sagt: dass der Anteil der Arbeitskosten in den Peugeot-Werken bei zehn Prozent liegt und in den Opel-Werken bei 15. Inakzeptabel. Dass zuerst die Kosten gefixt werden müssen, bevor man für Erträge sorgt. Schlichte ökonomische Logik. Dass er keine Modellprogramme in deutsche Opel-Werke verlegen werde, nur um diese auszulasten, solange dort die Produktion nicht so profitabel ist, wie er sich das vorstellt. „Das ist der Kern vom Kern vom Kern“, doziert Tavares. Turnaround spätestens 2020. Es geht ihm doch nur um Effizienz. Dass man darüber überhaupt diskutieren muss, in dieser Industrie!

Diesem Mann bereitet es sichtbar Qualen, in einer Welt klarzukommen, in der Irrationalität ein Faktor ist. Oder eben das, was er als Irrationalität identifiziert hat. Die Politiker und ihre Vorgaben für E-Mobilität etwa. „Das eine ist die wissenschaftliche Wahrheit, das andere ist die öffentliche Meinung“, stellt er trocken fest. Leider habe man mit der Wahrheit als Industrie keine Chance mehr. Man müsse damit leben, dass in einer Welt der Vielfalt nicht alle gleich funktionieren, sagt Tavares. Und es sieht so aus, als wolle er damit überhaupt nicht leben. Als wolle er am liebsten allen an die Gurgel gehen. Den Politikern. Und den Effizienzverweigerern bei Opel sowieso.

Tavares hat sich schon Zurückhaltung auferlegt. Früher hat er den Leuten noch schroffer ins Gesicht gesagt, was er sich vorstellt. Christian Lafaye kennt das, als Vertreter der bei PSA mächtigsten FO-Gewerkschaft ist er ein wichtiges Gegenüber des Vorstandschefs. Er erkennt dessen Sanierungserfolge inzwischen an. „Am Anfang ist er ein bisschen zu hart mit den Leuten umgegangen, besonders mit der Führungsmannschaft“, sagt Lafaye. „Das ist schlecht angekommen.“ Einmal fragte ein Werksleiter Tavares, ob dieser zufrieden sei. „Wenn nicht, wären Sie nicht mehr da“, antwortete der Chef. Ob der Chef sich wirklich ändert? „Vielleicht beginnt er, es zu merken“, sagt der Gewerkschaftsführer.

Rennfahrer war sein Traum

Der Weg des Portugiesen beginnt an der berühmten Rennstrecke in Estoril nahe Lissabon, wo er sich mit 14 als Streckenposten verdingt. Die Mutter unterrichtet Französisch und bringt auch ihm die Sprache nahe. Mit 17 geht er nach Toulouse zum Physikstudium und wird später an der berühmten École Centrale in Paris diplomiert, wo Frankreichs Spitzeningenieure ausgebildet werden. Lange träumt Tavares von einer Karriere als Rennfahrer. In sein erstes Auto, einen Alfasud, schweißt er einen Überrollkäfig und baut Hosenträgergurte ein. So rast er damit auch durch öffentliche Straßen. 1981 aber beginnt er als Testingenieur bei Renault, wo er eine 32-jährige Glanzkarriere hinlegt. Bis hoch zur Nummer zwei des Konzerns.

Schon sein Abgang dort verläuft ungewöhnlich: 2013, an seinem 55. Geburtstag, gibt Tavares dem Nachrichtendienst Bloomberg ein denkwürdiges Interview, in dem er feststellt, er habe nunmehr Lust, Nummer eins zu sein. „Der Mensch braucht Sauerstoff“, schreibt Tavares in der SMS an einen Freund.

Die Autoindustrie ist noch immer ein Ort, an dem es unglaublich viel Verschwendung gibt

Carlos Tavares

Das Interview trifft den Renault-Konzern aus heiterem Himmel. Dessen Chef Carlos Ghosn versucht laut Konzernquellen noch, Tavares zum Kotau zu bewegen, aber vergebens. Schließlich schmeißt er seinen Vize raus.

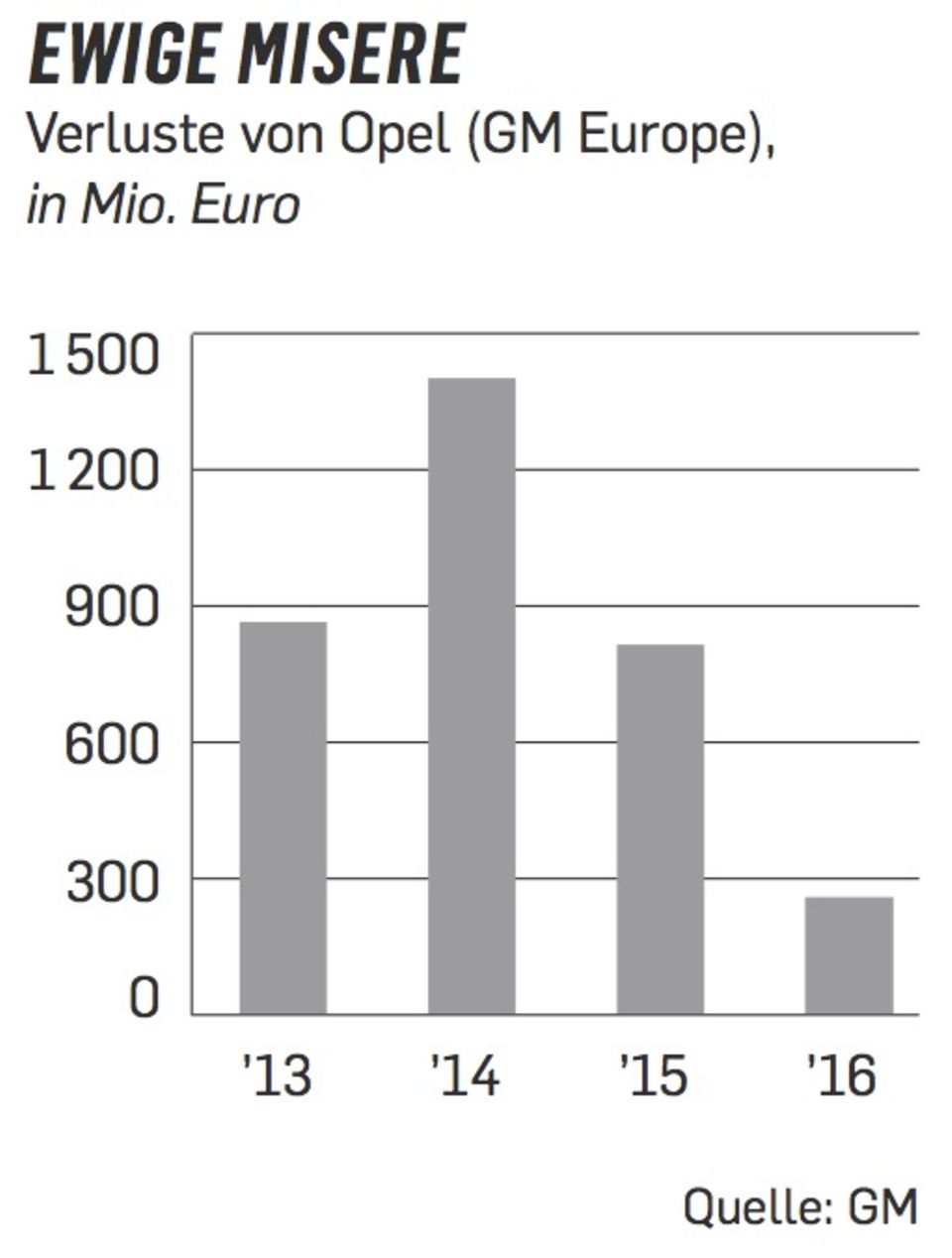

Als Tavares bald darauf bei PSA anheuert, gibt er dem Konzern vier Jahre für die Sanierung. Er schafft es in der Hälfte der Zeit. Mehrere Millionen Euro am Tag hatte PSA zuvor verbrannt, der Eignerfamilie Peugeot ging das Geld aus, die Aktionäre ergriffen die Flucht. Im vergangenen Jahr war PSA – trotz der Verluste in Europa – einer der profitabelsten Autokonzerne Europas. Die operative Rendite lag bei 7,3 Prozent, deutlich höher als bei der VW-Kernmarke.

Sicher, Tavares hat davon profitiert, dass er in existenzbedrohender Lage radikale Schritte unternehmen konnte, zudem halfen die Vorarbeit seiner Vorgänger und die Konjunktur. Vor allem aber ging er mit einer Konsequenz vor, die auch in der harten Branche ihresgleichen sucht. Sein Motto: „Die Autoindustrie ist noch immer ein Ort, an dem es unglaublich viel Verschwendung gibt.“ Tavares strich das Modellprogramm radikal zusammen, baute Lagerbestände ab und lagerte viele Funktionen aus, um die Kostenbasis zu verringern. Sein Rezept: Um profitabel zu werden, muss man erst einmal weniger Autos verkaufen. Nie mehr sollte ein Peugeot oder Citroën mit den in der Branche üblichen Rabatten losgeschlagen werden.

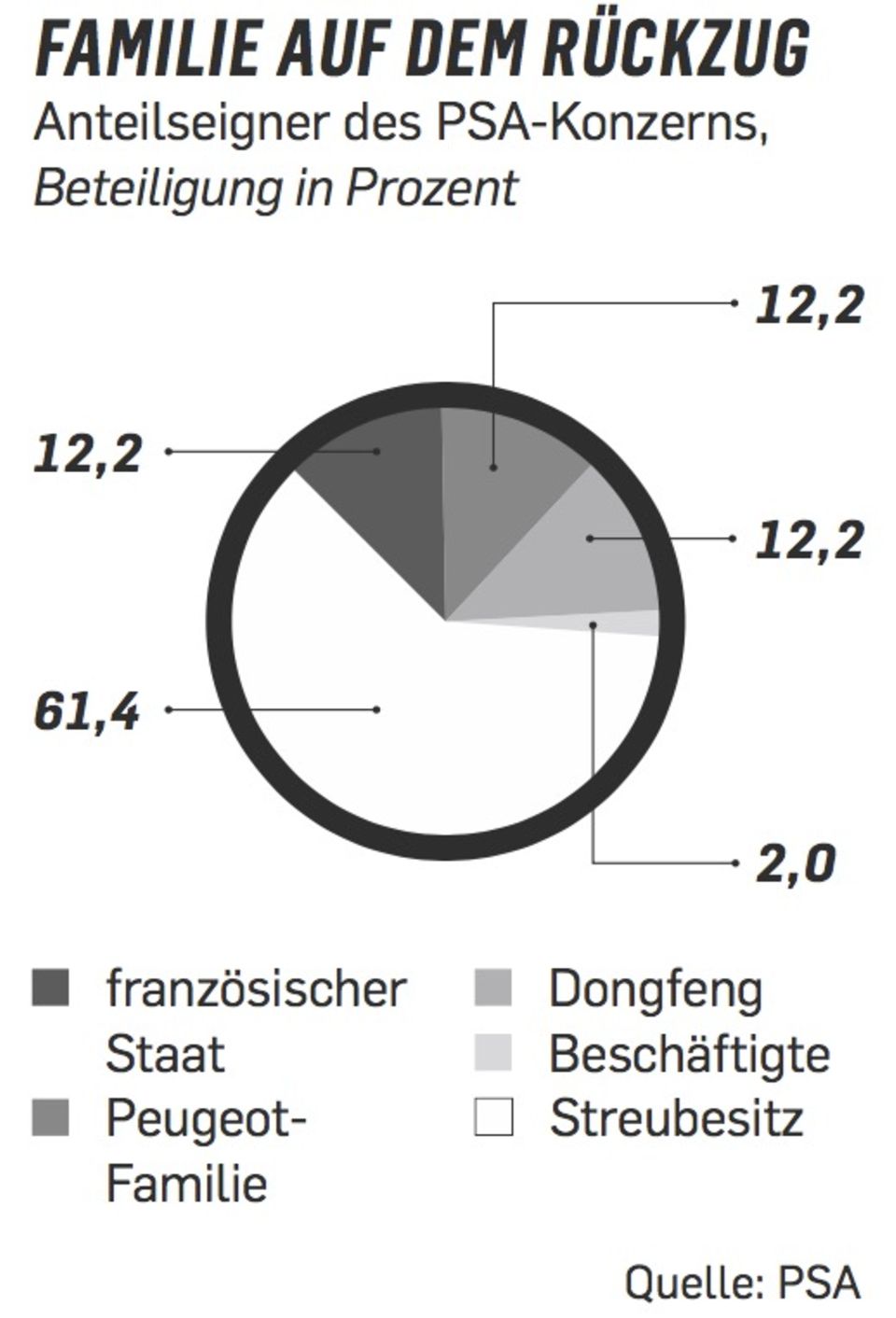

Er räumt mit allem auf, was die Herrlichkeit des hierarchischen Familienunternehmens ausgemacht hat. Sein Vorteil: Die Familie musste sich auf eine Minderheitsposition zurückziehen und kann nicht mehr reinreden. Von den neuen Aktionären, dem französischen Staat und dem chinesischen Autobauer Dongfeng, lässt er sich ebenfalls wenig sagen. Der Firmenflieger wird verkauft, Manager haben mittags verfügbar zu sein statt an üppigen Mittagstischen, Präsentationen werden auf maximal fünf Powerpoint-Seiten und wenige Minuten begrenzt.

Gängige Zeichen der Macht mag er nicht. Er trägt Hemden der Kaufhausmarke Yves Dorsey, eleganzfreie Anzüge von der Stange und steigt in Mittelklassehotels ab. Tavares verlässt um 19.30 Uhr das Büro und liest angeblich dann keine Mails mehr. Um 21.30 Uhr lege er sich schlafen, verriet er mal. Schlaf sei wichtig für die Konzentration. Wie es aber wirklich in ihm zugeht, verraten die Namen seiner Sanierungspläne bei PSA, sie stammen alle aus dem Rennsport: „Back in the Race“. „Push to Pass“. „Pace“.

Ausgehungerte Werke

In den Fabriken perfektioniert Tavares eine Taktik, die schon seine Vorgänger begonnen hatten. Zunächst einmal werden Werke regelrecht ausgehungert. Die Zahl der Fertigungslinien reduziert er speziell in den französischen Werken immer weiter, weniger Schichten, kurzfristigere Produktionsplanung. Der dafür notwendige Aderlass bei den Beschäftigten wird durch Abfindungs- und Frühverrentungsmodelle befeuert – rund 20.000 Leute weniger hat PSA nach der Sanierung auf der Payroll. Für Tavares ist dies die Blaupause für Opel. Für Gewerkschafter ein Horror.

Man kann das Prinzip im Peugeot-Stammwerk in Sochaux sehen, nahe der deutschen Grenze. In dieser Gegend begann vor gut 200 Jahren die Peugeot-Saga. An manchen Ecken sieht das Werk noch aus wie Ende des 19. Jahrhunderts. 43.000 Leute beschäftigte Peugeot hier einst, die größte Autofabrik der Welt. Der Niedergang schien unaufhaltsam. Bis jetzt.

Tavares hat mit seiner Strategie die Zahl der PSA-Mitarbeiter in Sochaux bis auf 8500 gesenkt, dennoch sollen dieses Jahr 500.000 Autos das Werk verlassen, so viel wie in den allerbesten Zeiten. Drei Schichten, Erfolgsprämien jedes Jahr: Benoît Vernier, der 1988 hier am Band anfing und für die Gewerkschaft CFDT aktiv ist, kann den Wiederaufstieg in der Region kaum glauben.

Auch Tavares’ Preissetzungsstrategie ist aufgegangen. Für den SUV 3008 gibt es lange Wartezeiten. In fast allen PSA-Fabriken wird heute aufgestockt. Schon im letzten Jahr hat Tavares angekündigt, dass er 200 Mio. Euro in die Fabrik stecken will, endlich soll ein modernes Werk daraus werden. Abbauen, um wieder aufzubauen, das ist Tavares’ Prinzip.

Aber aufgebaut wird nicht bei den Fixkosten, PSA füllt die Bänder mit Zeitarbeitern. Kernfunktionen wie die Wartung der Fabriken sind längst ausgelagert. Dennoch zeigen sich viele Gewerkschafter zufrieden. „Wenn er nicht gekommen wäre, wäre PSA niemals saniert worden“, sagt Lafaye. „Er hat von Anfang an klargemacht, dass er ein großer, erfolgreicher Automanager werden will, und er ruht nicht, bis er nicht den Weg dahin gefunden hat.“

Yves Dubreil hat lange mit Tavares zusammengearbeitet und hält heute noch Kontakt. Als Tavares die Renault-Kompaktwagen verantwortete, kümmerte sich Dubreil um die Mittelklasse. „Er setzt die ganze Strenge des Ingenieurs ein“, erzählt Dubreil. „Über Fahrzeugarchitektur, Straßenlage, Fahrverhalten weiß er so viel wie wenige.“ Aber Tavares sei eben ein wenig zu rational. „Er denkt manchmal, dass alle Leute sind wie er“, sagt er. „Wenn er eine Schwäche hat, dann diese: Er glaubt, dass Etwas-Darlegen das Gleiche ist wie Überzeugen. Aber Überzeugen geht anders.“

Eine Konstante ist seine Leidenschaft für Rennwagen. Auch als Vorstandschef pflegt er seine Autosammlung, zu der ein Porsche, ein einsitziger Rennwagen und diverse Oldtimer zählen. Auf Bildern und in Filmen seines Rennstalls Clementeam (benannt nach der ersten von drei Töchtern) sieht man einen gelösten Carlos Tavares. Michael Stoschek, Miteigner des Zulieferers Brose, ist mit Tavares mal bei der Rallye San Remo gefahren. „Der ist ganz schön schnell“, hat er festgestellt.

Nach der Übernahme von Opel nutzte Tavares seine fahrerischen Künste, um der Marke seine Reverenz zu erweisen, fegte im alten Calibra über die Nordschleife und ließ sich auch in einer Sportversion des Insignia mit Opel-Statthalter Michael Lohscheller als Copiloten filmen , einem Finanzmanager, der bei der Aktion nicht ganz so entspannt dreinschaute wie der Chef.

Auf der Rennstrecke, sagt Tavares gern, müsse man die Geschwindigkeit dosieren. „Im Gegensatz zu manchen Klischees kann ich nicht permanent Vollgas geben.“ Dann entstehe Kavitation, erklärt der Ingenieur, Hohlraumbildung. Der Ölfilm reißt ab und – vorbei. Man muss das Tempo also ausbalancieren. Beim deutschen Autobauer muss ihm dieses Kunststück noch gelingen.