13 Corona-Impfstoffe sind mittlerweile zugelassen – vier davon in der Europäischen Union. Die jüngste Zulassung erfolgte vor kurzem für das Vakzin des US-Konzerns Johnson & Johnson. Die Euphorie währte allerdings nur kurz. Schon einen Tag nach der Zulassung verschob Johnson & Johnson die Lieferung an die EU. Der Grund: Ähnlich wie schon beim Impfstoff von AstraZeneca sind auch bei Johnson & Johnson seltene Sinusvenenthrombosen aufgetreten. Die USA verhängtenn einen Impfstopp, die Fälle werden nun untersucht.

Ob die Impfkampagne durch die neuen Lieferverzögerungen weiter ins Stocken gerät, ist bislang unklar. Einen Teil der ausbleibenden Impfstofflieferungen soll durch Biontech/Pfizer aufgefangen werden. Bis Ende Juni wollen die Unternehmen der EU 50 Millionen zusätzliche Dosen zur Verfügung stellen. Trotzdem ruhen viele Hoffnungen schon jetzt auf weiteren Impfstoffen, die sich seit Februar im rollenden Zulassungsverfahren der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) befinden.

Auch viele weitere Impfstoffprojekte halten an ihren Kandidaten fest und treiben die Forschung an den Vakzinen voran. Von insgesamt 283 Projekten weltweit befinden sich rund 82 in klinischen Testphasen, 29 davon sind bereits in Phase II.

Die Entwickler versuchen dabei bewusst, an die Schwachstellen der bisherigen Impfstoffe anzuknüpfen. Neben der Wirksamkeit gegen Virusmutationen stehen dabei auch die Produktions- und Lagerungsbedingungen im Vordergrund, die vor allem für die mRNA-Impfstoffe als besonders anspruchsvoll gelten. Auch an anderen Verabreichungsformen arbeiten die ersten Unternehmen bereits. Zusätzlich zur klassischen Impfung per Spritze wollen sie den Impfschutz zum Schlucken oder als Nasenspray anbieten. Hier eine Auswahl von zehn Impfstoff-Kandidaten

Für diese Kandidaten geht das Impfstoff-Rennen weiter

Weitere Impfstoffe im Rennen

Mit Biontech/Pfizer und Moderna sind bereits zwei mRNA-Impfstoffe auf dem Markt. Im Juni könnte mit CVnCoV von Curevac ein dritter dazukommen. Das hängt aber von den weiteren Studiendaten im zweiten Quartal ab. Die EMA prüft Curevac bereits seit Februar im rollenden Zulassungsverfahren, um den Prozess der Zulassung zu beschleunigen. Im großen Wettrennen um die ersten wirksamen Impfstoffe galt das Tübinger Biotech-Unternehmen als Favorit, sogar die Bundesregierung beteiligte sich über die KfW mit 300 Mio. Euro. Seit Dezember befindet sich der Impfstoff in Phase III. Zuletzt hatten auftretende Mutationen die Entwicklung allerdings verzögert. Versuche an Mäusen machen dafür Hoffnung, dass Curevac gegen die südafrikanischen Virus-Mutation (B.1.351) schützt. Bis Ende 2021 will Curevac 300 Millionen Impfstoffdosen herstellen.

Noch vor der Zulassung seines Impfstoffs hat der US-Pharmariese Novavax mit Lieferschwierigkeiten zu kämpfen. Eigenen Angaben zufolge sorgen Engpässe bei wichtigen Zulieferungen dafür, dass die geplanten 150 Millionen Impfdosen pro Monat anstatt zur Jahresmitte erst im dritten Quartal geliefert werden können. Das Vakzin namens NVX-CoV2373 ist ein proteinbasierter Impfstoffkandidat, der aus der genetischen Sequenz von Sars-CoV-2 entwickelt wurde. Der Stoff arbeitet mithilfe einer Nanopartikeltechnologie, um ein vom Coronavirus-Spike -Protein abgeleitetes Antigen zu erzeugen. Gegenüber anderen Impfstoffen hat er den Vorteil, dass er bei Kühlschranktemperatur gelagert werden kann. In der EU will Novavax im zweiten Quartal einen Zulassungsantrag stellen, das rollende Zulassungsverfahren bei der EMA läuft bereits seit Februar.

Im Kampf gegen das Coronavirus arbeitet Sanofi gleich an zwei Impfstoffen. Mitte Dezember teilte der französische Konzern allerdings mit, dass der gemeinsam mit GlaxoSmithKline (GSK) entwickelte Impfstoff auf Proteinbasis keine ausreichende Immunreaktion bei älteren Personen zeige. Ende Februar starteten die Konzerne mit einem modifizierten Vakzin erneut in Phase II. Bei Erfolg hofft Sanofi auf eine Zulassung bis zum Jahresende. Die Europäische Union hat bei den beiden Konzernen bereits 300 Millionen Impfdosen reserviert. Parallel zur Zusammenarbeit mit GSK, hat Sanofi auch eine Kooperation mit dem US-Unternehmen Translate Bio aufgebaut. Der gemeinsame mRNA-Kandidat MRT5500 wird seit Mitte März in Phase I/II erprobt, Ergebnisse werden im dritten Quartal erwartet. Darüber hinaus sollen präklinischen Studien untersuchen, ob MRT5500 gegen neue Virusmutationen wirken kann. Mit einer Zulassung in diesem Jahr rechnen Beobachter nicht mehr.

Ein Grund für die schleppende Impfkampagne ist auch die komplexe und entsprechend teure Herstellung der etablierten Impfstoffe. Der Impfstoff NDV-HXP-S der von Forschern der University of Texas und der New Yorker Icahn School of Medicine entwickelt wurde, stellt dagegen eine robustere und günstigere Alternative dar. NDV-HXP-S basiert auf einer besonderen Form des Spike-Proteins, mit dem das neue Coronavirus in den Körper vordringt. Dieses HexaPro ist hitzebeständiger und robuster – und erleichtert damit Produktion, Transport und Lagerung. In Brasilien, Thailand, Mexiko und Vietnam ist Phase I bereits angelaufen. Nach Angaben der Entwickler könnte der Impfstoff zum Ende des Jahres auf den Markt kommen. Rund 80 Länder sollen das HexaPro in Impfstoffen nutzen können, ohne Lizenzgebühren dafür zu zahlen.

Corona-Impfung als Nasenspray? Wenn es nach den finnischen Virologen Kalle Saksela, Seppo Hyä-Herttuala und Kari Alitalo geht, ja. Die drei entwickelten schon 2020 das „Linux-Vakzin“. Grund für die Namensgebung ist die Entscheidung, für den Nasal-Impfstoff kein Patent anzumelden. Im Frühsommer wollten die Entwickler mit Tests an den Start gehen, allerdings stockt die Testphase aufgrund mangelnder Finanzierung. Auch in Deutschland werden bereits Nasal-Impfstoffe entwickelt. So arbeitet eine Forschergruppe der Uni Tübingen und des Max-Planck-Instituts an „vir4vac“. Die Fortschritte sind gut, trotzdem rechnet das Team erst in zwei bis drei Jahren mit einer Zulassung. In Dresden ist man dagegen schon einen Schritt weiter. Dort steht das Entwicklerteam aus dem Unternehmen riboxx, der Tudag-Holding der TU Dresden und einem Unternehmen aus Konstanz in den Startlöchern für klinische Studien, wartet aber ebenfalls noch auf das nötige Geld.

Anfang Januar hat Indien seine Eigenentwicklung Covaxin per Notfallzulassung zugelassen – allerdings während Phase III noch lief. In Indien war der Impfstoff daher anfangs noch umstritten. Im März gab Hersteller Bharat Biotech neue Ergebnisse bekannt, nach denen eine Wirksamkeit von 81 Prozent vorliegt, außerdem sei der Impfstoff auch gegen die britische Virusmutation wirksam. Während Indien in seiner Impfkampagne bislang vor allem auf AstraZeneca setzt, hat das Land Covaxin auch im Ausland angeboten. Ende Februar bestellte Brasilien eine Lieferung von 20 Millionen Impfstoff-Dosen, machte Anfang März allerdings einen Rückzieher. Der Grund: die Produktionsbedingungen von Bharat Biotech stimmten nicht mit brasilianischen Standards überein. Auch in Mexiko und Vietnam gab es für Covaxin bereits Notfallzulassungen. Nach eigenen Angaben will der Hersteller bis Ende des Jahres rund 700 Millionen Dosen produzieren.

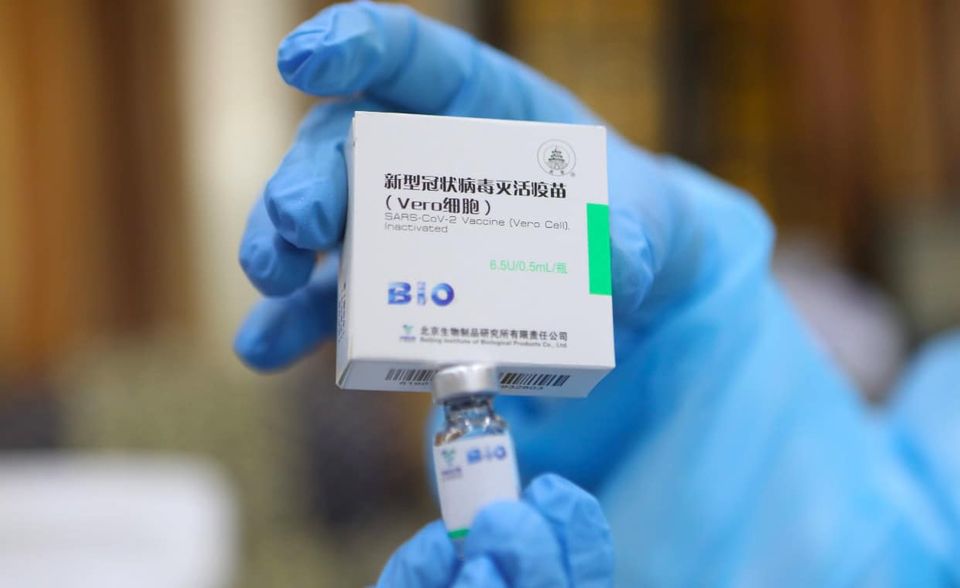

Während in der EU bislang nur vier Impfstoffe zugelassen hat, haben einige europäische Länder ihr Impfangebot um weitere Wirkstoffe ausgeweitet. In Ungarn und Serbien kommen so auch der Impfstoff Vero des chinesischen Entwicklers Sinopharm zum Einsatz. In China erhielt der Biotechkonzern aus Peking für sein Vakzin schon Ende 2020 die Zulassung. Vero basiert auf einem inaktivierten Virus. Offiziellen Daten zufolge liegt seine Wirksamkeit bei 86 Prozent. Aktuell wartet der Impfstoff auf eine Zulassung durch die WHO. Diese könnte Ende April erfolgen. Neben Sinopharm sind auch die Vakzine der Unternehmen Cansino und Sinovac in der Volksrepublik zugelassen. Einen beträchtlichen Teil seiner Impfstoffe liefert China dabei auch ins Ausland. Allein von Sinopharm sollen bis Ende März rund 100 Millionen Impfdosen exportiert worden sein.

Als erster Corona-Impfstoff wurde im August 2020 der Impfstoff Sputnik V in Russland zugelassen. Auch die europäische Arzneimittelkontrolle hat Anfang März das rollende Zulassungsverfahren gestartet, noch liegen der Behörde aber nicht genügend Daten für eine Überprüfung vor. Zuletzt hatte auch eine Gruppe unabhängiger Wissenschaftler Zweifel an den bisherigen Studien-Ergebnissen geäußert. Demnach würden sich bei Probanden der Phase-III-Studie bestimmte Werte wiederholen – ein extrem unwahrscheinlicher Umstand. In Ungarn und Serbien wird Sputnik bereits verimpft. Auch die Slowakei hat das Vakzin per Notfallzulassung erlaubt, bis das slowakische Instituts für Arzneimittelkontrolle grünes Licht gibt, ist es aber nicht im Einsatz. Auch die bayrische Landesregierung hatte zuletzt Interesse an Sputnik V bekundet. Sobald der Impfstoff in der EU zugelassen wird, wolle man 2,5 Millionen Dosen kaufen, kündigte Ministerpräsident Markus Söder an.

Der Impfstoff MVA-Sars-2-S wurde als erster Vektor-Impfstoff in Deutschland getestet. Das Gemeinschaftsprojekt von Wissenschaftlern des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung (DZIF), der Philipps-Universität Marburg, der LMU München sowie von IDT Biologika blieb bei den Tests von Herbst bis Dezember 2020 allerdings hinter den Erwartungen zurück. Ende März gab IDT Biologika allerdings bekannt, man habe den Fehler gefunden und könne mit Phase II starten. IDT Biologika hilft außerdem bei der Produktion anderer Impfstoffe. So produziert das Unternehmen in Dessau-Roßlau Impfstoff der britisch-schwedischen Firma AstraZeneca und hat auch eine Kooperation mit Johnson&Johnson vereinbart.

Neben der Impfung per Spritze, will das neu gegründete Unternehmen Oravax eine Schluckimpfung gegen Corona entwickeln. Hinter Oravax stehen das amerikanisch-israelische Unternehmen Oramed und die indische Firma Premas. Oramed hat Erfahrungen bei Schluckimpfungen, Premas bei der Impfstoffforschung. Bis die Schluckimpfung auf dem Markt kommt, wird es noch einige Zeit dauern. Bislang befindet sich die Oravax-Impfung in Phase I. Tierversuche haben allerdings gezeigt, dass die Schluckimpfung gegen drei Strukturproteine des Coronavirus‘ wirkt. Das könnte die Impfung – wenn sie einmal fertig ist – auch gegen neue Virus-Mutationen wirksam machen.