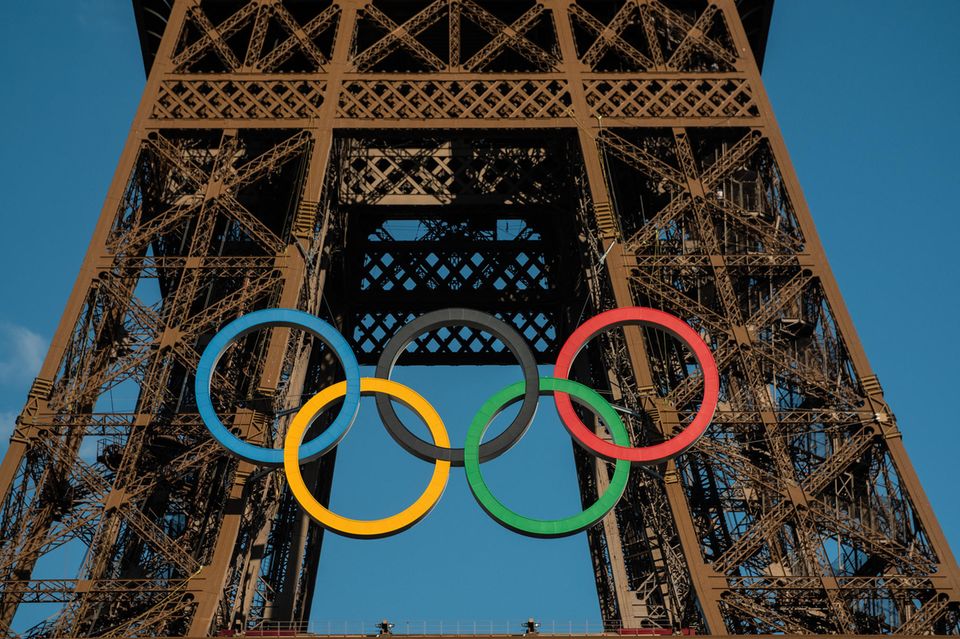

Wenn am 26. Juli in Paris die Eröffnung der Olympischen Sommerspiele 2024 gefeiert wird, liegt eine anstrengende Zeit hinter Alain Zobrist und seinem großen Team. Und vor ihnen. Der Schweizer führt das Unternehmen Swiss Timing. Die Firma gehört wie die Uhrenmarke Omega zum Swatch-Konzern. Zobrist ist mit Omega als „offizieller Zeitnehmer“ dafür verantwortlich, dass auch wirklich die richtige Uhrzeit gemessen wird – bei den Olympischen wie auch den Paralympischen Spielen.

Ein gigantisches Unterfangen: Zobrist stehen insgesamt 550 Mitarbeiter und Experten zur Verfügung, dazu 900 speziell geschulte freiwillige Helfer. Rund 350 Tonnen an Ausrüstung mussten in die französische Hauptstadt verfrachtet und etwa 200 Kilometer Glasfaserkabel verlegt werden.

In 329 Wettbewerben über 32 olympische Disziplinen werden Zobrist und sein Team messen. Unparteiisch und, natürlich, hochpräzise.

Capital: Herr Zobrist, bei den Olympischen Spielen von Los Angeles im Jahr 1932 trat Omega zum ersten Mal als offizieller Zeitnehmer auf. Damals reiste ein Uhrmacher mit 30 Chronographen in die USA, um die wichtigsten Ergebnisse von Hand zu stoppen. So läuft es jetzt in Paris nicht ab, nehme ich an.

ALAIN ZOBRIST: Richtig, mit diesen Anfängen hat unsere Arbeit heute nichts mehr zu tun.

Wie läuft die Zeitmessnug heute, sagen wir, bei einem 100-Meter-Sprint?

Heute beginnt im jeweiligen Wettkampf alles mit der elektronischen Startpistole, betätigt von einem offiziellen Start-Beauftragten.

Was ist bei Fehlstarts?

Die sind ein ganz wichtiges Thema, vor allem in der Leichtathletik. Als technischen Fehlstart bezeichnet man etwa, wenn ein Sportler im Startprozess die Schultern bewegt. Darüber entscheidet ein Kampfrichter. Eine andere Variante wird vom Startblock selbst festgestellt, nämlich wenn der Athlet schneller als eine Zehntelsekunde nach dem Startschuss reagiert. Das gilt entsprechend dem Regelwerk des Internationalen Leichtathletikverbandes als Fehlstart und ist Grund für eine Disqualifikation. Dafür messen die integrierten Sensoren rund 2000 Mal pro Sekunde den horizontalen Druck, den der Körper des Sprinters gegen den Block aufbaut. Diese Kurven können Wettkampfrichter und Sportler auch einsehen.

Gut. Der Start ist geglückt, wie geht es technisch weiter?

Während des Rennens messen wir den Rückenwind, denn bei zu starkem Push würden etwaige Rekorde nicht anerkannt. Außerdem ermitteln Sensoren in den Startnummern der Athleten verschiedene Performancedaten, darunter beispielsweise die Live-Position, was gerade bei unübersichtlicheren 400-Meter-Läufen hilft, zu sehen, wer aktuell führt. Wir messen zudem permanent die Geschwindigkeit und die Anzahl der Schritte. So ist im Nachhinein ersichtlich, in welcher Phase jemand Zeit gewonnen oder verloren hat.

Und wenn die Läufer im Ziel sind – was macht das Omega-Team?

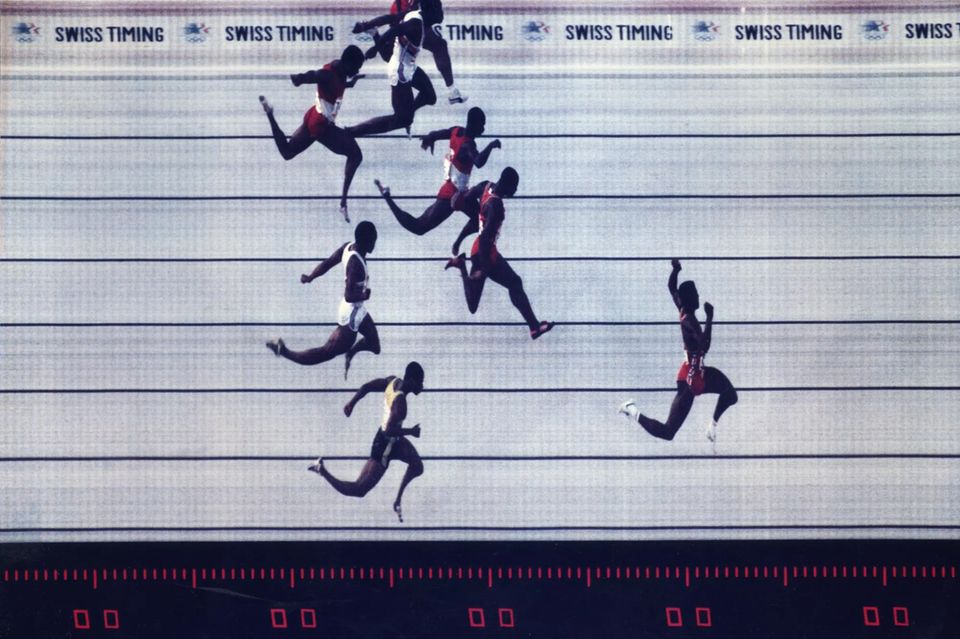

Auf der Ziellinie halten Fotozellen die am Rand des TV-Bildschirms ablaufende Zeit an. Das ist allerdings nur ein inoffizielles Ergebnis. Die offizielle Zeit für alle Wettkampfteilnehmer wird mit den Bildern der Foto-Finish-Kameras eruiert. Eine unserer neuen Entwicklungen für die Olympischen Sommerspiele in Paris ist eine Kamera, die 40.000 Bilder in der Sekunde schießt. Und das in einer Auflösung von 4K. Anhand der Aufnahmen entscheiden Kampfrichter manuell, zum Beispiel in der Leichtathletik, wessen Oberkörper-Pixel ganz vorn lagen.

Die Zeitmessung bleibt also in gewisser Weise eine Mischung aus Maschine und Mensch, in dieser Reihenfolge. Woher stammt die benötigte Technologie – alles Eigenentwicklungen von Omega?

Es ist ein Mix. Die Kerntechnologien stammen von uns, also alles rund um die eigentliche Zeitmessung sowie die Software für die Datenverarbeitung und die Schnittstellen für die Darstellung im Fernsehen. Kommen bei einer Sportart spezielle Zielscheiben oder dergleichen zum Einsatz, arbeiten wir mit den entsprechenden Herstellern zusammen. Aber für alle klassischen „Scoring“-Sportarten sowie im Bereich der Künstlichen Intelligenz haben wir im Haus sowie in Partnerschaft mit Experten, Start-ups und Universitäten selbst Lösungen entwickelt oder sind in der Erforschung.

Omega ist bekannt für Armbanduhren, etwa die von Geheimagent James Bond. Wie wichtig ist da die olympische Zeitmessung – für das Image und Geschäft?

Grundsätzlich ist das Thema Zeitmessung bei einer Uhrenmarke historisch tief verankert, ebenso unsere Partnerschaft mit dem Internationalen Olympischen Komitee seit 1932. Eine längere gemeinsame Geschichte übrigens als unsere Verbindung mit der Raumfahrt, allen voran die Mondlandung 1969, bei der Neil Armstrong und Edwin „Buzz“ Aldrin eine Omega „Speedmaster“ trugen.

Die berühmte „Moonwatch“.

Es macht uns zudem stolz, eine Serviceleistung auf höchstem Niveau für die Athleten erbringen zu dürfen. Nicht zuletzt passen die durch die Spiele in alle Welt gesendeten Werte, zu denen eben auch Präzision, Arbeit im Detail und große Emotionen gehören, weiterhin sehr gut in unsere Marketingstrategie. Unser Vertrag mit dem IOC läuft noch bis 2032, dem 100. Jahr unserer Zusammenarbeit, und ich gehe aktuell von einer Verlängerung darüber hinaus aus.

Wie früh starten Sie und Ihr Team mit den Vorbereitungen?

Wir beginnen circa drei Jahre vor der Eröffnungsfeier. Dann reisen die ersten Mitarbeiter an den Austragungsort, tauschen sich mit den Organisatoren aus, dem IOC und relevanten lokalen Behörden. Nur so kann die weitere Planung möglichst effizient erfolgen. Auch mit den Architekten der bestehenden oder noch zu errichtenden Stadien gibt es Meetings, schließlich brauchen wir ja Platz für unser Equipment, Strom, Internetanschlüsse und vieles mehr. In Paris sind wir mit 550 Kolleginnen und Kollegen am Start, verteilt auf rund 30 Hotels.

Wie gestaltet sich der Endspurt?

Im letzten Jahr vor den Spielen werden in den verschiedenen Sportarten diverse Testläufe in den entsprechenden Stadien und Arenen durchgeführt, bei denen wir natürlich auch unsere Technik vor Ort testen und Erfahrungswerte bezüglich der lokalen Begebenheiten sammeln. Diese Events ziehen sich bis in den späten Juni. Etwa zehn Tage vor der großen Eröffnung sind wir mit dem kompletten Equipment vor Ort und einem großen Stab an Mitarbeitern. Manche treffen gestaffelt ein, weil einige Disziplinen erst zwei Wochen später starten. Unser Ziel: zwei Tage vor dem Eröffnungsspektakel sind wir ready!

Sind Pünktlichkeit und Präzision so eine Art Schweizer Kulturgut oder bloß ein Klischee?

Da ist sicherlich etwas dran, würde ich sagen. Die Geschichte der Uhrenindustrie in unserem Land ist lang und die Zeitmessung dadurch schon tief verwurzelt. Ebenso die Bedeutung, pünktlich zu sein und genau. In unserem Bereich bei Omega versuchen wir, diese Historie und Mentalität in den Dienst der Athleten zu stellen, um ihnen ihre Zeiten und Resultate direkt nach der Überquerung der Ziellinie zur Verfügung stellen zu können.

Welche Sportart ist die größte Herausforderung für Ihre Arbeit?

Ich würde sagen, die Leichtathletik ist schon besonders knifflig, weil dort so viele Dinge zusammen passieren müssen. Es gibt die Läufe auf den Bahnen und dann die diversen Wurf- und Sprungdisziplinen. Vieles passiert gleichzeitig im Stadion, was an die Koordination der Teams und deren Zusammenarbeit hohe Anforderungen stellt. Auch technisch müssen die Datenströme Zuschauer, Athleten und Kampfrichter so aussagekräftig und rasch wie möglich erreichen. Sehr komplex!

Wie sind Sie auf neue olympische Sportarten vorbereitet?

Aktuell haben wir Lösungen für etwa 100 verschiedenen Disziplinen im Portfolio. Kommt etwas Neues, dann ist die Chance groß, dass wir dafür bereits etwas zur Verfügung haben oder mit überschaubarem Aufwand anpassen können. In Tokio kamen Baseball/Softball, Karate, Skateboarding, Klettern und Surfen hinzu. Da hatten wir also schon Erfahrung. Die ersten beiden sind in Paris nicht dabei, dafür kam das Breaking neu hinzu.

Welche Innovationen setzen Sie in Paris erstmals ein?

Ein komplett neues System – Hard- und Software – für die Distribution der TV-Grafiken, das auch remote bedient werden könnte, etwa aus der Schweiz. Es ermöglicht die Produktion in einer Auflösung von 8K und in sieben Sprachen gleichzeitig, darunter Koreanisch, Japanisch, Chinesisch, Russisch und Arabisch. Ich halte diese Technologie für fast ebenso bahnbrechend wie unser Omegascope bei den Olympischen Spielen 1964, wodurch erstmals die Zeiten der Sportler am unteren Bildschirmrand von Fernsehern angezeigt wurden.

Wir haben gehört, dass es auch beim Turmspringen einige aufregende neue Technologien geben wird. Verraten Sie uns mehr darüber?

Beim Turmspringen werden wir ein Kamerasystem haben, das die Athleten verfolgt – vom Start über den Sprung bis hin zum Eintauchen. In diesem Moment wird unsere KI-Technologie ein exaktes 3D-Bild des Tauchgangs wiedergeben, zusammen mit zahlreichen Metriken. So können wir die Rotation messen, ihre Geschwindigkeit, Genauigkeit und sämtliche relevante Winkel. Besonders wichtig ist der Abstand zwischen dem Kopf des Sportlers und dem Brett, was den Punktrichtern hilft, die sichere Ausführung und Qualität zu beurteilen.

Wie genau funktioniert das?

Die Technologie ist ein Beispiel für unsere „Computer Vision Technology“. Dabei wird eine Kombination aus Ein- oder Mehrkamera-Systemen verwendet, die jeweils mit Modellen einer KI gespeist wurden, die speziell für diese Sportart trainiert wurde. Auch in anderen Disziplinen wie Gymnastik, Beachvolleyball und Tennis kann das Verfahren große Vorteile bringen.

Tennis? Da scheinen Platz und Filzball doch schon recht exakt erfasst zu sein, oder?

Könnte man denken, stimmt. Auch hier kombinieren wir Hightech-Kameras mit künstlicher Intelligenz, um die Reaktionszeiten der Spieler nach dem Aufschlag messen zu können, außerdem die Reaktionszeit und Genauigkeit des gegnerischen Returns. Ob die letzterwähnten Daten in einem direkten Zusammenhang stehen, das sind nie zuvor verfügbare Informationen.

Klingt etwas abstrakt.

Lassen Sie mich das mit einer Anekdote illustrieren, die deutsche Tennisfans vermutlich kennen. Boris Becker war ja während seiner aktiven Karriere bekannt für seinen harten Aufschlag.

„Bum Bum Boris“.

Genau, und ein Spieler, dem trotzdem sehr gute Returns gelangen, das war Andre Agassi. Irgendwann einmal hat er Becker das Warum verraten: die Zunge. Vor dem Aufschlag streckte Becker fast immer die Zungenspitze in die Richtung heraus, in die er den Aufschlag feuern würde. Heute geben uns darüber hoffentlich Kameras, Sensoren und die KI weitere Auskünfte.

Gab es jemals einen Fall, in dem etwas schiefging oder die Zeitmessung versagte?

Unser Team hat immer mehrere Back-up-Systeme, welche die primäre Ausrüstung unterstützen, sodass wir gegen Fehler gut gewappnet sind. Es gab einen berühmten Vorfall bei den Schwimmwettbewerben der Männer über 100 Meter Freistil in Rom 1960.

Bei besagtem Schwimmwettkampf wurden die Ergebnisse von je drei Zeitnehmern pro Bahn ermittelt. Während die Zeit von John Devitt eindeutig mit 55,2 Sekunden gestoppt wurde, gab es für Lance Larson drei Zeiten im Zehntelsekunden-Abstand. Die Punktrichter waren sich mit der Platzierung uneins, einen Gleichstand lehnte der oberste Wettkampfrichter jedoch ab und erklärte den Australier Devitt zum Sieger.

Genau. Damals wurden die Ergebnisse von Zielrichtern ermittelt, die sich auf ihr Auge und Stoppuhren verließen. Das wurde recht kontrovers diskutiert.

Das US-Team legte vergeblich Einspruch ein, immerhin aber ebnete die Kontroverse den Weg für die bis heute eingesetzten elektronischen Touchpads, welche die Schwimmer selbst betätigen.

Wenn Sie heute auf die Geschichte der Zeitmessung zurückblicken, welchen Wettkampf hätten Sie gerne selbst miterlebt und was war persönlich Ihr kuriosester?

Das ist eine tolle Frage, die gibt es definitiv. Ich würde drei herauspicken wollen. Einmal die Spiele in Montreal im Jahr 1976. Damals sollte eine neue Anzeigetafel für die Rhythmische Sportgymnastik angebracht werden und der betreffende Weltverband hatte sich mit dem IOC auf eine Stelle vor dem Komma als ausreichend geeinigt. Kein Athlet würde schließlich die 10, also Perfektion, erreichen. Und dann hat die erst 14-jährige Nadia Comăneci genau das geschafft. Als Erste in der Sportgeschichte.

Wofür würde sich noch eine Zeitreise lohnen?

Oh, um zu sehen, wie der legendäre Jesse Owens sich vor dem Rennen selbst kleine Kuhlen in den Sand grub, weil es noch keine Startlöcher gab. Überhaupt dieses hohe Maß an Handarbeit, auch in der Zeitmessung, das war sicherlich sehr spannend. Und, klar, die siebte von acht Goldmedaillen, die Michael Phelps in Peking gewann, und zwar mit einem Vorsprung von einer Hundertstelsekunde. Das wäre ohne die Fortschritte in unserem Metier gar nicht messbar gewesen.

Wie hoch sind beim Sport Ihre Anforderungen an sich?

Für jegliche Profi-Ambitionen bin ich zu alt.

Aber es gibt ja auch äußerst ehrgeizige Hobbyisten.

Früher habe ich Eishockey gespielt und sehr viel Fußball, wollte das Kicken auch mal zum Beruf machen. Als ich aber merkte, dass es dazu nicht reichen würde, also habe ich mich ganz aufs Studium konzentriert. Im Rückblick keine so schlechte Entscheidung, denke ich. Was mir geblieben ist: der Teamgeist. Den versuche ich in meinem Job und den Kollegen zu leben und wo immer möglich zu fördern.