Microsoft: 26 Mrd. Dollar für Linkedin

Es ist der größte Zukauf in der Geschichte Microsofts. Für 26,2 Mrd. Dollar kauft das Softwareunternehmen das Karrierenetzwerk Linkedin. Es ist ein hoher Preis, wenn man bedenkt, dass Microsoft 196 Dollar je Linkedin-Aktie bezahlt – ein Aufschlag von fast 50 Prozent zum Aktienkurs des Netzwerks vor Bekanntwerden der Übernahmepläne. Für die Linkedin-Anteilsscheine ging es steil nach oben, während das Microsoft-Papier Federn ließ.

Was verspricht sich Microsoft-Chef Satya Nadella von der Übernahme? „Zusammen können wir das Wachstum beschleunigen", sagte er. Von der Verbindung mit dem Karrierenetzwerk erhofft er sich einen Schub für die Bürosoftware Office 365 und die Unternehmenssoftware Dynamics. Denn mit Linkedin erhält Microsoft Zugang zu rund 430 Millionen Nutzer weltweit.

Allerdings wird das Karrierenetzwerk oft nur zur Personalsuche genutzt. Aktive Nutzer wie bei Facebook sind bei Linkedin seltener anzutreffen. Deshalb gab es zuletzt auch Zweifel am Geschäftsmodell des Internetunternehmens. Nadella lobte das Management trotzdem: Es habe ein „fantastisches Geschäft“ aufgebaut. Linkedin-Chef Jeff Weiner soll deshalb auch weitermachen.

Microsoft werde das Karrierenetzwerk nach der Übernahme als unabhängige Marke erhalten. Noch in diesem Jahr soll der Deal über die Bühne gehen. Verhindern könnten das wohl nur noch die Kartellbehörden mit einem Veto. Ansonsten sind sich Microsoft und Linkedin handelseinig.

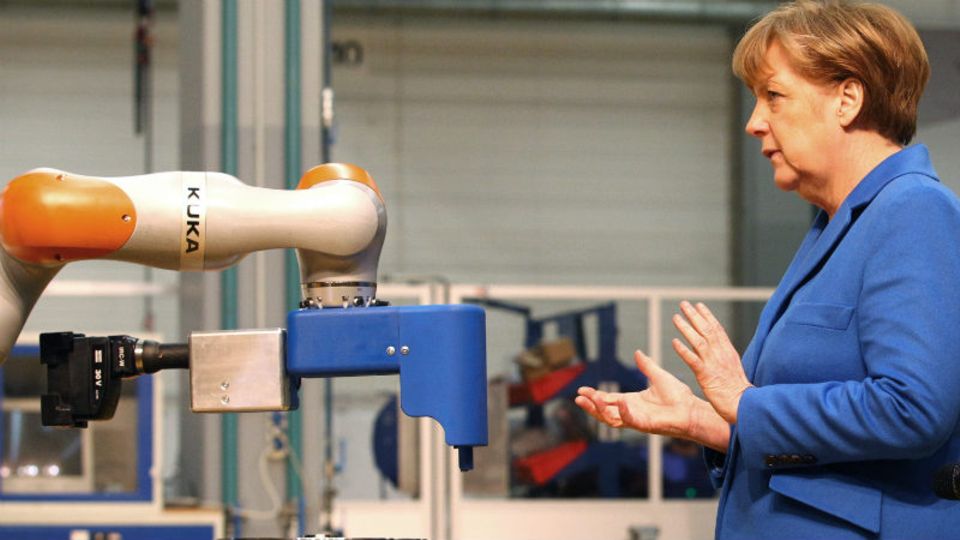

Kuka: Midea legt die Karten auf den Tisch

Der chinesische Haushaltsgerätehersteller hat am Donnerstag sein Angebot für die Übernahme des deutschen Roboterspezialisten Kuka offiziell vorgelegt. Die Chinesen bieten den Aktionären 115 Euro je Aktie, ein Aufschlag von 35 Prozent zum Kurs von Mitte Mai. Die Aktionäre haben nun bis zum 15. Juli Zeit, eine Entscheidung zu treffen.

Noch will sich niemand in die Karten schauen lassen. Beim Anlagenbauer Voith, der 25,1 Prozent der Anteile an Kuka hält, hieß es lediglich, man werde das Angebot sorgfältig und eingehend prüfen. Kuka-Chef Till Reuter sagte: „Wir werden nun Verhandlungen mit Midea aufnehmen. Entscheidend wird es sein, dass wir am Ende einen verbindlichen Vertrag in der Hand halten, der die Interessen unseres Unternehmens, unserer Aktionäre, Kunden und Mitarbeiter langfristig absichert.“

Die politischen Vorbehalte gegen das chinesische Angebot versuchte Midea mit der Zusage zu entkräften, dass kein Beherrschungsvertrag und kein Delisting angestrebt werden. Die Bundesregierung und auch EU-Kommissar Günther Oettinger sehen die geplante Übernahme kritisch, weil sie einen Know-how-Transfer nach China fürchten. Kuka gilt als Vorzeigeunternehmen der Digitalisierung. Bisher gibt es aber noch kein europäisches Gegenangebot zu der chinesischen Offerte, das sich die Politik so sehr wünscht. Der Schweizer ABB-Konzern soll angeblich interessiert sein.

Nach Informationen des Handelsblattes denkt die Große Koalition über eine Verschärfung des Außenwirtschaftsrechts nach, um Übernahmen wie im Fall Kuka unterbinden zu können. „Wenn Markt und Wettbewerb nicht die entscheidenden Motive für den Einstieg eines Investors sind, muss der Staat ein Eingriffsrecht haben“, zitiert die Zeitung Regierungskreise. Das zielt natürlich auf China ab. Firmen aus der Volksrepublik sind schon seit Jahren in Europa auf Shoppingtour und die Erfahrungen deutscher Unternehmen mit chinesischen Investoren waren bislang durchweg gut.

Siemens: Grundsatzeinigung mit Gamesa

Siemens ist bei der geplanten Übernahme des spanischen Windanlagenbauers Gamesa einen Schritt weiter gekommen. Laut Gamesa gibt es eine Grundsatzeinigung über den Zusammenschluss, bei dem ein an der spanischen Börse gelisteter Windkraft-Konzern entstehen soll. An dem Unternehmen mit rund 10 Mrd. Euro Jahresumsatz soll Siemens 59 Prozent halten, Gamesa die restlichen 41 Prozent. Siemens bestätigte die Angaben inzwischen.

Entstehen würde so der weltgrößte Windanlagenbauer, der den dänischen Konkurrenten Vestas von Platz eins verdrängen würde. Siemens ist in Europa der führende Anbieter von Offshore-Windkraftanlagen, während Gamesa seinen Schwerpunkt an Land hat.

Die Verhandlungen ziehen sich seit Monaten hin, weil die Spanier ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem französischen Atomkonzern Areva für Offshore-Windanlagen betreiben. Das Joint Venture sollte im Zuge der Übernahme aufgelöst werden. Dagegen wehrten sich die Franzosen lange Zeit, weil sie darauf bestanden, dass die geplanten Offshore-Windparks vor der französischen Küste gebaut werden. Zudem sollte in Le Havre eine Windrad-Produktion aufgebaut werden. Diese Problemen konnten nun offenbar beseitigt werden.

Bahn-Vorstand: Kefers überraschender Rücktritt

Volker Kefer galt lange als erster Kandidat für die Nachfolge von Bahn-Chef Rüdiger Grube. Doch seit dieser Woche ist klar, dass sich das Staatsunternehmen nach einem anderen Manager umsehen muss. Grubes Stellvertreter teilte dem Aufsichtsrat mit, dass er für eine Verlängerung seines im September 2017 endenden Arbeitsvertrages nicht zur Verfügung stehe. „Ich bin dankbar, dass Herr Dr. Kefer mich so frühzeitig über seine Entscheidung informiert hat“, teilte Aufsichtsratschef Utz-Hellmuth Felcht daraufhin mit.

Die Hintergründe, die zu Kefers Rücktritt geführt haben, beleuchtet der Bahn-Kontrolleur öffentlich lieber nicht. Grubes Stellvertreter galt als Architekt des Bahnhofsprojekts „Stuttgart 21“, das er gegen alle Widerstände durchsetzte. Als dann vor kurzem bekannt wurde, dass Kostenrahmen und Zeitplan für den unterirdischen Bahnhof nicht zu halten sind, wurde die Kritik an Kefer lauter. Wenn er jetzt aufhört, geht ein Manager, der über alle Details des Projekts Bescheid wusste. Einfacher wird die Aufgabe dadurch gewiss nicht für die Bahn.

Vielleicht, so mutmaßt die FAZ ist Kefer auch nicht über das Infrastrukturprojekt gestolpert, sondern über seine Rolle beim Sanierungsprogramm „Zukunft Bahn“. Der Bahn-Vizechef soll in allen Sparten Leistung eingefordert haben, um die Ziele des Programms zu erreichen. Damit hat er sich nicht nur Freunde gemacht. Seine Gegner im Konzern dürften Genugtuung empfinden, dass er nun wegen „Stuttgart 21“ gehen muss.