Künstliche Intelligenz verändert schon heute grundlegend, wie Unternehmen arbeiten. Dabei greift eine verkürzte Sicht zu kurz: KI ist nicht nur ein Instrument zur Automatisierung und Produktivitätssteigerung, sondern vor allem ein Ermöglicher für völlig neue Geschäftsmodelle, Services und Innovationen. Intelligente Algorithmen können riesige Datenmengen analysieren und komplexe Prozesse autonom steuern, was in vielen Branchen neue Wertschöpfungspotenziale freisetzt.

Unternehmen experimentieren mit AI Agents als zukünftiges „Betriebssystem“ ihres Geschäfts, das abteilungsübergreifend Aufgaben orchestriert und damit Milliardenwerte erschließen soll. Dennoch bleibt der Mensch im Zentrum. Gerade in Fragen der Ethik, bei kreativen Durchbrüchen oder dem Verständnis kultureller Kontexte stößt KI an Grenzen. Die Fähigkeit, Werte abzuwägen, originelle Ideen zu entwickeln oder zwischenmenschliche Nuancen zu erfassen, ist nach wie vor einzigartig menschlich. KI mag als Werkzeug unentbehrlich werden – unverzichtbar bleibt aber der Mensch, um dieses Werkzeug verantwortungsvoll zu gestalten und sinnvoll einzusetzen.

Einfluss von KI in Unternehmen

Wir sehen den Einfluss von KI bereits in vielen Bereichen der Wirtschaft ganz deutlich. In der Industrie etwa setzen Fertiger und Automobilbauer KI für Qualitätskontrollen, Wartung und Produktion ein. Ein Beispiel ist BMW: Dort kommen moderne KI-Technologien nicht nur für das autonome Fahren zum Einsatz, sondern auch in der Fertigung – von vorausschauender Wartung der Maschinen bis zur automatisierten Erkennung winziger Staubpartikel in der Lackiererei. Das erhöht die Qualität und Effizienz.

Handels- und E-Commerce-Unternehmen gehören ebenfalls zu den Vorreitern. Der Versandhändler Otto etwa nutzt Deep-Learning-Algorithmen, um mit erstaunlicher Präzision vorherzusagen, welche Produkte in den nächsten 30 Tagen gefragt sein werden. Auf Basis dieser KI-Prognosen bestellt Otto Waren vorab und reduziert so kostspielige Retouren. Ebenso setzt Zalando auf personalisierte KI-Empfehlungen: Ein sogenannter Algorithmic Fashion Companion schlägt Kunden Outfits vor, basierend auf ihrem bisherigen Kaufverhalten. Gleichzeitig optimiert Zalando mit KI seine Lieferketten und entdeckt Betrugsversuche schneller.

Im Transportwesen sehen wir KI etwa bei der Deutschen Bahn und Siemens im Einsatz: Sensoren und KI-gestützte Analysen sagen Wartungsbedarfe voraus, damit Züge gar nicht erst verspätet sind.

Auch in der Finanz- und Versicherungsbranche ist KI längst angekommen. Ein bekanntes Beispiel ist Allianz – dort hilft ein KI-System namens „Defendant Hub“ dabei, komplexe Schadensfälle in der Versicherung schneller zu bearbeiten. In Logistik und Infrastruktur optimieren KI-Algorithmen Routen und Lagerhaltung.

Was wir an all den Beispielen sehen ist, dass nicht ganze Jobs wegfallen, sondern einzelne Tätigkeiten von Jobs augmentiert oder substituiert werden.

Konkrete Beispiele für den Einsatz von KI

Es gibt tatsächlich schon Tätigkeiten, die heute weitgehend von KI oder intelligenten Automatisierungen übernommen wurden. Ein Beispiel ist die telefonische Kundenbetreuung für Standardanfragen. Viele Unternehmen setzen Chatbots oder sprachbasierte Assistenten ein, die rund um die Uhr häufig gestellte Fragen beantworten. Dadurch benötigen Call-Center deutlich weniger Mitarbeitende für einfache Auskünfte – Routineanfragen werden automatisiert im Self-Service geklärt.

Ein zweites Beispiel ist die Übersetzung einfacher Texte. Wo früher menschliche Übersetzer für Bedienungsanleitungen oder Produktbeschreibungen nötig waren, nutzt man heute Dienste wie DeepL oder Google Translate. Die Qualität maschineller Übersetzungen ist so hoch geworden, dass der Bedarf an menschlichen Übersetzern für Standardtexte stark zurückgegangen ist. Drittens sehen wir in der Buchhaltung und Datenerfassungerhebliche Umwälzungen. Routineaufgaben wie das Prüfen von Belegen, Buchen von Rechnungen oder Auslesen von Formularen werden inzwischen von Software mit KI-Komponenten erledigt. Das klassische Berufsbild der Datenerfasserin oder des Buchhalters wandelt sich stark – viele dieser Stellen fallen weg, weil intelligente Systeme dieselbe Arbeit schneller und fehlerfreier erledigen.

Als viertes kann man den Bereich Qualitätsprüfung in der Fertigung nennen. Früher standen hier Mitarbeiter am Band und sichteten Produkte auf Fehler; heute übernehmen Kameras mit Bilderkennungs-KI diese Aufgabe. Ein KI-System erkennt zum Beispiel Fehlstellen oder Abweichungen in Sekundenschnelle und sortiert fehlerhafte Teile aus, oft zuverlässiger als das menschliche Auge. Insgesamt verschwinden vor allem Arbeiten, die repetitiv, standardisiert und datengesteuert sind – dort kann KI ihre Stärken ausspielen, und der Mensch wird in diesen Tätigkeiten zunehmend überflüssig.

KI-Systeme ersetzen Routinejobs

In den kommenden ein, zwei Jahren und darüber hinaus dürften insbesondere jene Jobs gefährdet sein, die ein hohes Aufkommen immer gleicher, regelbasierter Aufgaben haben – selbst wenn sie heute noch existieren, zeichnen sich dort große Umbrüche ab. Erstens betrifft das viele Verwaltungs- und Sachbearbeitungsrollen. Tätigkeiten in der Büroorganisation, Dateneingabe oder Verwaltung, die viel Routine enthalten, können durch immer klügere KI-Systeme automatisiert werden. Schon jetzt sehen wir, dass Unternehmen weniger Personal für klassische Assistenz- und Backoffice-Jobs einstellen, weil digitale Tools Termine koordinieren, Dokumente vorbereiten oder Berichte erstellen können. Ein Beispiel ist die jüngste Ankündigung von Amazon, dass die großflächige Einführung von Generativer KI und Agentic AI in den kommenden Jahren dazu führen wird, dass weniger Mitarbeiter für bestimmte Aufgaben benötigt werden – insbesondere in den Corporate-Ebenen (Bürojobs). Über 1000 KI‑Anwendungen und -Agenten sind bereits im Einsatz oder in Entwicklung – Ziel sei es, „mit weniger Menschen bestimmte Arbeiten zu erledigen und andere Jobs zu schaffen“, wobei konkret von einem reduzierten Corporate Workforce die Rede ist.

Zweitens ist der Kundenservice weiterhin im Wandel: Zwar haben wir bereits Chatbots für Standardfragen, doch mit fortschreitender KI könnten bald auch komplexere Anfragen automatisiert beantwortet werden. Das heißt, auch höherqualifizierte Service-Profile – zum Beispiel in IT-Hotlines oder Beratungscentern – könnten in naher Zukunft durch KI-gestützte Systeme teilweise ersetzt werden, wodurch deutlich weniger neue Support-Mitarbeiter eingestellt werden.

Drittens blickt die Transport- und Logistikbranche einem tiefgreifenden Wandel entgegen. Autonome Fahrzeuge werden zwar schrittweise und zunächst unter Aufsicht eingeführt, aber sie haben das Potenzial, Jobs von Lkw- oder Busfahrern perspektivisch überflüssig zu machen.

Ebenso könnten Lieferdrohnen oder automatisierte Zustellroboter in ein paar Jahren klassische Zusteller ersetzen – Pilotprojekte dazu laufen bereits. Diese Entwicklung wird vor allem durch den Fachkräftemangel in manchen Verkehrsberufen noch beschleunigt.

Viertens wird Softwareentwicklung auf Einstiegsebene stark von KI durchdrungen werden. Schon heute können Tools wie GitHub Copilot oder ChatGPT Code generieren. Viele Experten gehen davon aus, dass einfache Programmieraufgaben – das Schreiben von Routine-Code – bald weitgehend automatisiert ablaufen. Microsoft berichtet bereits, dass in ihrem Unternehmen aktuell rund 30 Prozent des Codes von KI geschrieben werden, und ihr Technikvorstand prognostiziert bis 2030 sogar einen Anteil von 95 Prozent weltweit. Das würde bedeuten, dass Junior-Programmierer kaum noch gebraucht werden, während hochqualifizierte Entwickler die von KI erstellten Ergebnisse prüfen und verfeinern.

Als fünftes nenne ich wieder das Finanz- und Rechnungswesen. Zwar sind viele Buchhaltungsprozesse schon digitalisiert, doch mit immer leistungsfähigeren KI-Assistenten könnten bald komplexere Aufgaben wie die Analyse von Finanzrisiken, die Prüfung von Verträgen oder die Optimierung von Steuern automatisiert ablaufen. Buchhalter und Prüfer mit überwiegend standardisierten Aufgaben gehören zu den Berufsgruppen, die am stärksten von den Möglichkeiten der generativen KI betroffen sein werden.

Generell gilt: Je vorhersehbarer und strukturierter die Arbeitsinhalte, desto eher wird KI diese in naher Zukunft übernehmen. Das „Warum“ dahinter ist klar – KI wird rasant besser in kognitiven Routineaufgaben, sei es die Mustererkennung in Daten, das Ausführen definierter Regeln oder das Generieren von Texten und Bildern. Deshalb sind genau die Profile gefährdet, deren Wertschöpfung bislang auf solchen repetitiven, regelbasierten Tätigkeiten beruht.

Paradigmenwechsel hin zu AI first

Kommen wir von der Prognose zur aktuellen Unternehmenspraxis. IBM ist ein prominentes Beispiel. Der CEO von IBM, Arvind Krishna, hat im Frühjahr 2023 öffentlich erklärt, dass sein Unternehmen bei Stellen, deren Aufgaben auch durch KI erledigt werden könnten, einen Einstellungsstopp verhängt. Konkret betrifft das vor allem Routinejobs im Backoffice, zum Beispiel in der Personalabteilung oder Verwaltung – IBM hat rund 26.000 solcher internen Stellen, und Krishna schätzt, dass in den nächsten fünf Jahren etwa 30 Prozent dieser Aufgaben von KI und Automatisierung übernommen werden können. Das wären bis zu 7800 Arbeitsplätze, die dann wegfallen oder bei natürlicher Fluktuation nicht nachbesetzt werden.

Ein anderes Beispiel ist Spotify. Dessen CEO Daniel Ek soll intern klar gemacht haben, dass man keine neue Mitarbeiterin und keinen neuen Mitarbeiter einstellen wird für Aufgaben, die eine KI erledigen kann. In anderen Worten: Bevor bei Spotify ein neuer Job geschaffen oder nachbesetzt wird, fragt man sich, ob nicht auch ein Algorithmus diese Rolle ausfüllen könnte.

Ähnliches hören wir von anderen Technologiefirmen. So verlangt etwa Shopify-Gründer Tobi Lütke von seinen Teams, vor zusätzlichen Einstellungen stets zu prüfen und zu begründen, warum die Arbeit nicht auch durch autonome KI-Systeme erledigt werden könnte. Dieser Paradigmenwechsel hin zu AI first zeigt sich vor allem bei stark digitalisierten Vorreitern.

Welche Profile sind davon konkret betroffen? Bei IBM sind es vor allem die administrativen Rollen ohne direkten Kundenkontakt. Dort ist es aus Sicht des Managements naheliegend, KI etwa für die Erstellung von Standard-Dokumenten, Berichten oder die Pflege von Datenbanken einzusetzen. Man kann aber davon ausgehen, dass viele Unternehmen in vergleichbaren Bereichen ähnlich verfahren werden: Zum Beispiel werden immer weniger Stellen für einfache Sachbearbeitung, Dateneingabe oder Assistenz ausgeschrieben, weil diese Tätigkeiten zunehmend intern an Software und KI-Tools delegiert werden. Auch im Kundenservice gibt es Firmen, die anstelle neuer Call-Center-Agenten eher in Chatbot-Technologie investieren. Und in der Content-Erstellung – etwa Social-Media-Redaktion, Übersetzung oder einfache Grafikbearbeitung – beobachten wir, dass Unternehmen eher KI-Lösungen implementieren, statt zusätzliche Juniortalente einzustellen.

Kurz gesagt: Überall dort, wo KI sich schon als effizient erwiesen hat, fahren Firmen die Personalrekrutierung zurück. Spotify und IBM sind bekannte Beispiele, aber dieser Trend dürfte sich in vielen Branchen ausbreiten, von Banken (die etwa weniger Kreditsachbearbeiter einstellen, wenn KI die Bonitätsprüfung übernimmt) bis zum Handel (wo beispielsweise der Bedarf an neuen Lagerverwaltern sinkt, wenn KI-gestützte Systeme das Lager managen).

Die Aufgaben von Jobeinsteigern übernimmt die KI

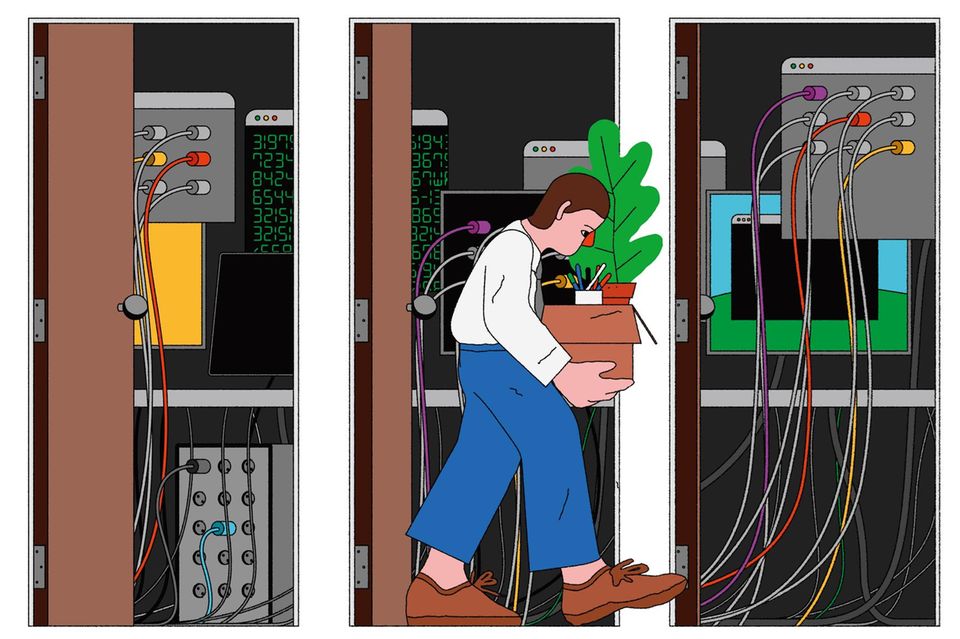

Besonders die einfachen, juniorigen Aufgaben, mit denen Berufsanfänger bislang häufig starteten, werden in vielen Bereichen zuerst automatisiert. Man kann sich das so vorstellen: Früher haben Einsteiger viel Zeit damit verbracht, Daten zu sammeln, zu strukturieren, Recherchen durchzuführen oder erste Entwürfe zu schreiben. Genau solche Tätigkeiten – das Erfassen, Sortieren und Aufbereiten von Informationen – erledigt nun oft eine KI in Sekunden. Konkrete Beispiele findet man in Kanzleien oder Unternehmensberatungen, wo Research-Tätigkeiten –beispielsweise Urteilsrecherchen in der Anwaltskanzlei oder Marktanalysen in der Beratung – zunehmend automatisiert ablaufen. Ein einzelner Jurist mit KI-Zugang kann heute in Minuten Urteile und Literatur durchsuchen, wofür früher mehrere Referendare Tage gebraucht hätten.

Studienergebnisse bestätigen diese Entwicklung. So warnt etwa eine Untersuchung des Weltwirtschaftsforums und der OECD, dass kognitive Routineaufgaben verstärkt durch Algorithmen erledigt werden, während komplexere Tätigkeiten bleiben. Das deckt sich mit den Befunden von Arbeitsmarktforschern: Sie stellen fest, dass bislang weniger ein völliger Jobabbau stattgefunden hat, sondern vielmehr eine Umbewertung von Aufgaben – einfache Tasks verschwinden, anspruchsvollere gewinnen an Bedeutung. Trotzdem: Gerade für Jobeinsteiger ist die Lage herausfordernd, denn wenn KI die einfachen Aufgaben übernimmt, fehlen den Nachwuchskräften zunächst Gelegenheiten, sich durch diese Aufgaben ins Berufsleben hineinzulernen. Dieses „Wegbrechen der Einstiegsstufe“ ist ein zentrales Thema, das viele Unternehmen jetzt erkannt haben.

Unternehmen riskieren eine Erfahrungslücke

Die Automatisierung von Einstiegstätigkeiten stellt Unternehmen und Gesellschaft vor eine Reihe von Herausforderungen. Für Unternehmen bedeutet es zunächst, dass klassische Nachwuchspipelines nicht mehr ohne Weiteres funktionieren. Wenn Junioren keine Gelegenheit mehr haben, sich an einfachen Aufgaben zu bewähren, fehlt mittelfristig der Pool an erfahrenen Kräften, aus dem die nächsten Führungskräfte oder Fachexperten rekrutiert werden können. Unternehmen riskieren also, eine Erfahrungslücke in der Belegschaft zu bekommen: Heute spart man vielleicht Kosten, indem man Einstiegsjobs einspart, aber in ein paar Jahren fehlen dann Mitarbeiter mit 5 bis 10 Jahren Erfahrung, weil sie nie die Chance hatten, in der Hierarchie aufzusteigen.

Karrierewege müssen daher neu gedacht werden. Bisher folgte man oft dem Prinzip der „Lehrjahre“ – junge Mitarbeiter starteten mit Basisaufgaben und wuchsen dann in komplexere Rollen hinein. Wenn diese Basisaufgaben wegfallen, müssen Firmen alternative Entwicklungswege schaffen. Denkbar sind zum Beispiel intensivere Trainings und Upskilling-Programme, die neue Mitarbeiter schneller auf ein höheres Niveau heben. Oder Unternehmen richten vermehrt Trainee- und Mentorenprogramme ein, um wichtige Fähigkeiten gezielt zu vermitteln, die früher „on the job“ bei einfachen Tätigkeiten erlernt wurden.

Bildungseinrichtungen gewinnen in diesem Zusammenhang an Bedeutung: Es wird wichtiger, dass Hochschulen und Berufsschulen praxisnahe Kompetenzen bereits früh vermitteln. Unternehmen – vor allem Personalchefs – sollten also jetzt die Stellschrauben justieren: Welche Aufgabenprofile können wir schaffen, die trotz KI noch Lerngelegenheiten bieten? Wie können wir durch Job Rotation oder gemischte Teams sicherstellen, dass Junioren Erfahrungswissen aufbauen?

Für den Arbeitsmarkt allgemein hat die Automatisierung der Einstiegstätigkeiten zwei Seiten. Kurzfristig könnte es tatsächlich für Jobeinsteiger schwieriger werden, Fuß zu fassen – wir sehen Anzeichen, dass die Nachfrage nach Absolventen in einigen Bereichen zurückgeht, weil Unternehmen eher erfahrene Leute suchen, die mit KI-Tools umgehen können, statt Trainees ohne Praxis. Das birgt die Gefahreines zumindest härteren Wettbewerbs um die verbleibenden Einstiegsstellen. Auf lange Sicht entstehen jedoch auch neue Berufsbilder.

Jede technologische Revolution hat gezeigt, dass neben wegfallenden Jobs immer auch neue Rollen entstehen, die man sich zuvor kaum vorstellen konnte. Im KI-Zeitalter sehen wir das zum Beispiel an Jobs wie Prompt-Engineer (Spezialist für KI-Eingabeaufforderungen) oder Datenkurator für Machine-Learning-Modelle. Zudem verschiebt sich der Fokus: Weg von Routine, hin zu Aufgaben, die nur Menschen können – strategisches Denken, Kreativität, zwischenmenschliche Interaktion.

Die Agentic Workforce, ist ein Leitbild für diese Transformation: Gemeint ist ein Arbeitsmodell, in dem Mensch und KI-Agenten eng zusammenwirken. Routinearbeit erledigen autonome KI-Systeme, während Mitarbeiter ihre Energie auf die Steuerung, Kontrolle und Nutzung der KI-Ergebnisse richten. Unternehmen müssen also ihre Belegschaft darauf vorbereiten, mit KI zu arbeiten statt gegen sie. Das erfordert Weiterbildung auf breiter Front – von technischen KI-Anwenderkenntnissen bis zu den Fähigkeiten, die Maschinen nicht haben: etwa Führungsqualitäten, Empathie, kulturelle Kontexte verstehen.

Die gute Nachricht ist, dass viele Arbeitgeber das erkannt haben. Laut dem Weltwirtschaftsforum planen vier von fünf Unternehmen, ihre Mitarbeiter in der Nutzung von KI und Big Data zu schulen, und legen gleichzeitig verstärkt Wert auf analytisches und kreatives Denkenn. Es geht also nicht darum, den Menschen abzuschaffen, sondern ihn mit den neuen Werkzeugen auszustatten.

Upskilling und Reskilling haben Priorität

Unternehmen sollten die aktuelle Entwicklung als Weckruf verstehen, ihre Personalstrategien anzupassen. Personalverantwortlicheund Geschäftsführungen sind gefordert, jetzt die Weichen für eine hybride Belegschaft von morgen zu stellen. Konkret heißt das: Upskilling und Reskilling der vorhandenen Mitarbeiter haben Priorität. Statt Stellen abzubauen und neues externes Know-how einzukaufen, sollte man die eigenen Leute fit machen für die Zusammenarbeit mit KI. Weiterbildungsprogramme – idealerweise unterstützt durch KI-gestütztes Lernen – können Mitarbeiter befähigen, KI-Tools effektiv einzusetzen und sich auf höherwertige Aufgaben zu konzentrieren.

Weiterhin gilt es, Karrierepfade neu zu definieren. Es muss nicht bedeuten, dass Karrieren enden, weil Einstiegstätigkeiten wegfallen. Vielmehr sollten alternative Pfade entstehen: zum Beispiel Karrierestufen, bei denen Juniors früh Verantwortung mit KI-Unterstützung übernehmen, oder technische Laufbahnen, in denen man sich parallel zur Technologie entwickelt. Ein Junior-Analyst könnte zum AI Trainer werden, der KI-Systeme mit Feedback füttert und so seine Domänenexpertise ausbaut.

Führungskräfte sollten eine Kultur des lebenslangen Lernens fördern, in der der Umgang mit KI genauso selbstverständlich trainiert wird wie früher Office-Kenntnisse – Stichwort reflexive AI-Nutzung als neue Basiskompetenz. Zudem müssen Unternehmen Plattformen für den Wissensaustausch schaffen, wo erfahrene Mitarbeiter und KI-Neulinge zusammenkommen. Mentoring-Programme können ergänzt werden durch KI-Coaches – etwa personalisierte Lernassistenten, die Beschäftigten helfen, sich schnell fehlende Kenntnisse anzueignen.

Last but not least ist Change Management gefragt: Die Belegschaft muss bei diesem Wandel mitgenommen werden. Es geht darum, Ängste abzubauen und die Belegschaft aktiv in die Transformation einzubeziehen. Wenn Routinejobs wegfallen, sollten Mitarbeiter die Chance erhalten, in anderen Bereichen zu wachsen, anstatt sie einfach abzubauen. Unternehmen sollten KI als Verstärker der menschlichen Fähigkeiten einsetzen, nicht bloß als Ersatz. OECD betont, dass bisher vor allem eine Neuverteilung von Aufgaben stattgefunden hat und kein massenhafter Stellenabbau.

Dieses Momentum gilt es zu nutzen:Proaktives Gestalten statt passives Reagieren. Wer jetzt in seine Human Workforce investiert – in Kompetenzaufbau, agile Karrierewege und eine durchdachte Integration von KI – der wird künftig einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil haben. Denn am Ende sichern nicht Maschinen den Unternehmenserfolg, sondern motivierte, qualifizierte Menschen, die mit Hilfe von Maschinen über sich hinauswachsen.