Sebastian Thruns linke Hand krault einen Husky namens Charly, während durchs Fenster seines Büros in Mountain View die ewige kalifornische Sonne scheint. Kraulend verkündet Thrun sein technologisches Glaubensbekenntnis: „Ich glaube, dass wir in den nächsten Jahrzehnten fast alle Krankheiten heilen werden. Ich glaube, dass der Straßenverkehr in die Luft verlegt wird und es keine Staus mehr geben wird. Ich glaube, dass es Technologie geben wird, die den Menschen 200 Jahre alt werden lässt. Ich glaube, dass wir eines Tages ohne Mühe alle Sprachen werden lernen können.“ Dann schaut Thrun auf seine leise surrende Smartwatch – eine neue Nachricht. Der Hund wedelt mit dem Schwanz.

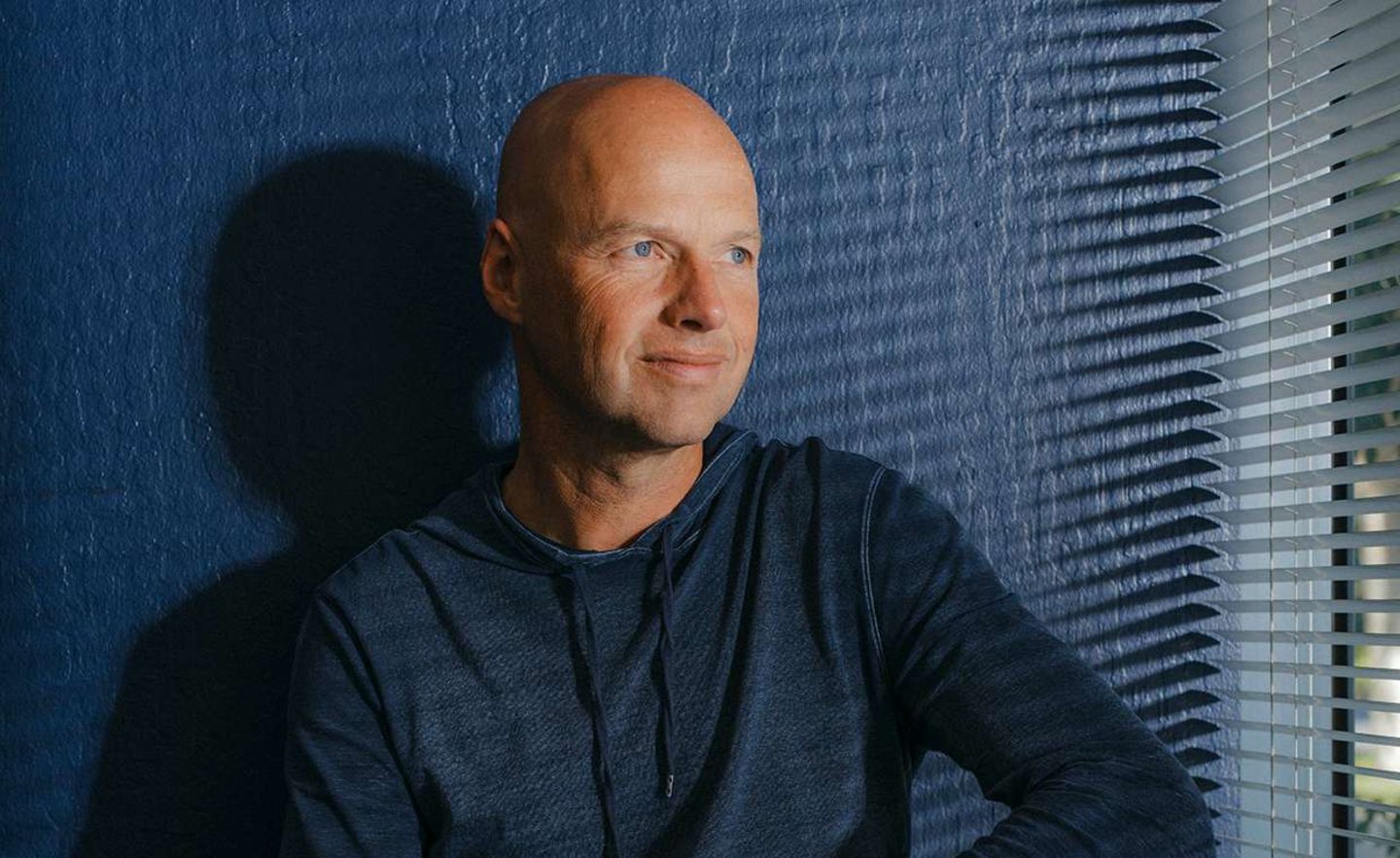

Thrun, 51 Jahre alt, ein drahtiger Mann mit Glatze, ist ein Star im Silicon Valley. Stanford-Professor mit 40. Ehemaliger Leiter des Google-Projekts für selbstfahrende Autos, Architekt des Zukunftslabors Google X, Mitentwickler des Dienstes Street View, mit dem Nutzer online durch die Straßen der Welt wandern können. Heute bastelt er mit einer seiner Firmen an Flugtaxis, mit einer anderen an einer Online-Universität für die ganze Welt. Thrun ist ein Mensch, für den sich mit Technik im Grunde alle Probleme lösen lassen.

Er ist auch: ein Deutscher, geboren im bergischen Solingen.

Sehnsucht und Furcht

Das Silicon Valley, dieses im Grunde kleine Gebiet südlich von San Francisco, ist für die Deutschen gleichermaßen ein Ort der Sehnsucht wie der Furcht. Hier sitzen Apple, Google, Facebook, einige der wertvollsten Unternehmen der Welt. Ortsnamen wie Palo Alto, Cupertino oder Mountain View kennt jeder, der einmal die Nutzungsbedingungen einer Software gelesen hat. Delegationen von Daimler, Siemens oder der Deutschen Bahn reisen hierher, um die Zukunft zu besichtigen. Mit gespielter Lässigkeit wird in Deutschland vom „Valley“ gesprochen, wo alles leichter, fortschrittlicher, schneller gehen soll, wo neue Ideen bessere Chancen haben als irgendwo sonst auf der Welt.

Zugleich löst vieles, was aus dem Valley kommt, Angst aus: vor Überwachung am Bildschirm, vor süchtig machenden Online-Netzwerken, vor Technik, die Arbeitsplätze vernichten könnte. Und Angst ist etwas, was in Deutschland immer gut funktioniert.

Und dann sind da noch die Deutschen, die im Silicon Valley leben. Die es mit aufgebaut haben und Teil seines Ruhms sind. Von etwa 60.000 Deutschen geht der Autor Mario Herger aus, der ein Buch über „Das Silicon Valley Mindset“ geschrieben hat. 60.000 von etwa 3,5 Millionen Valley-Bewohnern, das entspricht einem größeren Ortsteil von Berlin. Nicht wahnsinnig viel, aber auch nicht wenig. Deutsche sitzen in Führungspositionen bei Facebook oder Apple, sie haben eigene Start-ups hochgezogen oder finanzieren mit ihrem Geld andere. Es gibt den Großinvestor Peter Thiel, der den Bezahldienst Paypal mitgegründet hat. Den Informatiker Andreas von Bechtolsheim, der als einer der Ersten Geld in Google steckte. Oder Konstantin Guericke, den Mitgründer von LinkedIn.

Die Berufschancen im Norden Kaliforniens, das versammelte Know-how, natürlich auch das Geld ziehen Talente aus der ganzen Welt an. „Das ist hier nicht das Durchschnittsamerika“, sagt Caroline Raynaud, Geschäftsführerin der German American Business Association California (GABA), eines Netzwerks für deutsche Unternehmer. „Kaum jemand ist selbst hier aufgewachsen.“ Genau diese Atmosphäre ist es, die auch viele Deutsche anlockt. „Das Silicon Valley symbolisiert für viele hier Freiheit“, sagt Raynaud. Weniger Regulierung, weniger Skepsis gegenüber Neuem als in Europa. Mehr Geld. Und fast alle loben die Leichtigkeit, mit der sich hier Kontakte knüpfen lassen.

Wer aber sind die Deutschen im Valley? Und warum sind sie hier und nicht in ihrer Heimat?

Der Technikgläubige

Sebastian Thrun hat sich im Konferenzraum seines Bildungsunternehmens Udacity, an dem auch der Capital-Mutterkonzern Bertelsmann beteiligt ist, in Stimmung geredet. Er spricht manchmal so schnell, dass er sich selbst im Satz zu unterbrechen scheint. Thrun schwärmt von Taxis, die keine Fahrer mehr brauchen, von künstlicher Intelligenz, die die Berufserfahrung von Ärzten überflüssig macht. Genau von den Aspekten der Digitalisierung also, die in Deutschland manchen erschrecken. „Diese Diskussion mag Angst auslösen, das kann sein“, sagt Thrun. „Aber die Menschen leben heute wesentlich besser als noch vor 150 Jahren. Und dabei hat die Technik eine große Rolle gespielt.“ Aber was, wenn etablierte Berufe unter Druck geraten? „Wenn wir nur versuchen, bestehende Jobs zu schützen, würden zum Beispiel im Medizinbereich Millionen von Menschen sterben, die nicht sterben müssten.“ Aber viele Menschen hängen doch an dem, was sie tun? „Das mag sein. Aber ich mache gern neue Sachen. Die Menschheit zeichnet sich dadurch aus, dass sie immer wieder neue Wege geht.“ Thrun wird ungeduldig, er prüft seine Smartwatch.

Für ihn ist es selbstverständlich, alle paar Jahre den Job zu wechseln, er ist eigentlich immer schon halb auf dem Absprung. Nach der Promotion in Bonn ging der Informatiker Ende der 90er-Jahre in die USA. Sein Thema war die künstliche Intelligenz, ein Zukunftsfeld, das ihm schon 2003 eine Stelle an der Elite-Uni Stanford einbrachte. Thrun hätte sich jetzt in einer akademischen Karriere einrichten können, mit Vorträgen, Forschungsprojekten und einer planbaren Zukunft, so wie es viele deutsche, aber auch amerikanische Wissenschaftler tun.

Er machte alles anders. Thrun ging zu Google, stürzte sich in Zukunftsprojekte, blieb auch dort nicht lange, hat nun zwei eigene Unternehmen – und man fragt sich, wie lange ihm das reichen wird. „Ich würde gern mehr Zeit haben, um noch mehr Firmen aufzubauen“, sagt er. „Wir halten uns generell viel zu oft zurück, indem wir sagen: Das war immer schon so, und das muss auch so bleiben.“

Es ist schwer, Thrun zu widersprechen. Aber man kann sich gut vorstellen, dass ein Mann wie er dem deutschen Publikum Schauer über den Rücken jagen würde. Weil seine Weltsicht so kompromisslos ist, weil man seiner ungebremsten Technikgläubigkeit, seinem Vorwärtsdrang in Deutschland selten begegnet. Nach dem Gespräch sieht man, wie Thrun zwischen den Zierpflanzen vor dem Udacity-Gebäude seinen Husky trainiert: „Look!“ „Come!“ „Sit!“ Selbst der Hund: ein Projekt.

Die Übersetzerin

Fast in Laufweite von Thruns Büro, nur etwa anderthalb Kilometer entfernt, liegt X, die Google-Forschungsabteilung, die Thrun einst aufgebaut hat. Vor dem Gebäude, einem ehemaligen Einkaufszentrum, steigen Passagiere in autonom fahrende Waymo- Autos. Der Parkplatz ist voller Teslas. In der Eingangshalle hängen große Ballons: ein Verweis auf das Project Loon, bei dem abgelegene Weltregionen aus der Luft mit Internetempfang versorgt werden. Bei X wird an allem herumentwickelt, was nichts mit dem traditionellen Suchmaschinengeschäft zu tun hat: die sogenannten Moonshots, gewagte neue Ideen, die das nächste ganz große Ding werden könnten.

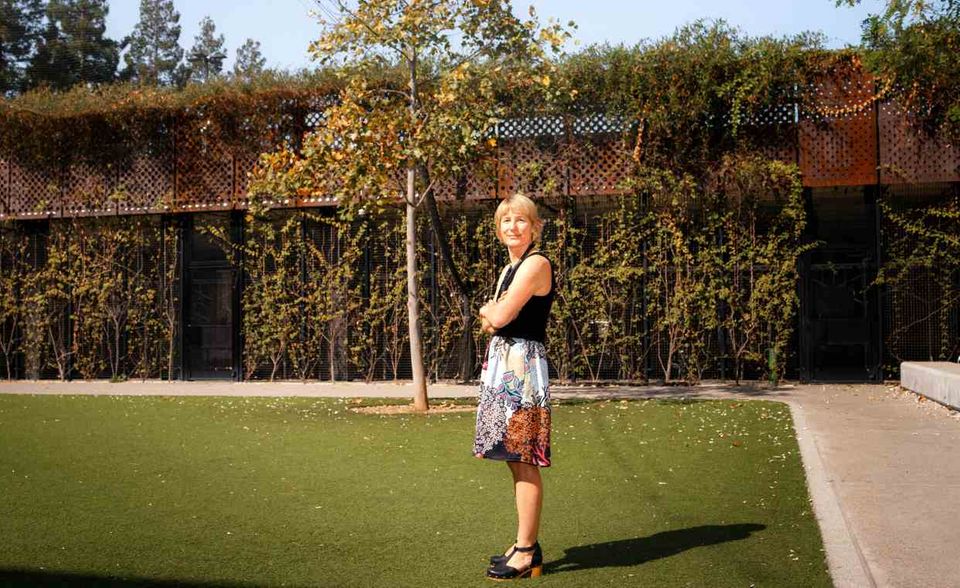

Im Innenhof steht Obi Felten in einem bunten Rock auf der Wiese vor der Kantine, auf den Lippen ein warmes Lachen. Vor dem Gespräch musste sie noch rasch ihre Schuhe suchen. Felten heißt eigentlich Bettina. Früher, in der Schule in Westberlin, erzählt sie, war sie die Kleinste in der Klasse. Die Mitschüler nannten sie deshalb „Oberwinzling“, wovon die Abkürzung Obi übrig blieb. Bei X passen solche Spitznamen ganz gut: Der Chef heißt zwar Eric Teller, wird aber von allen Astro genannt.

Feltens offizielle Jobbezeichnung lautet „Head of getting moonshots ready for contact with the real world“. Der Titel ist ironisch, aber im Kern ernst gemeint. Die 46-Jährige hatte bei Google in Europa Erfahrungen damit gesammelt, Menschen mit neuen Ideen vertraut zu machen. Sie überzeugte die misstrauischen Deutschen von Street View und half, den Internet-Browser Chrome unters Volk zu bringen. Dann brachte eine hohe Google-Managerin sie mit Astro Teller zusammen, dem X-Chef. „Ich habe gefragt: Ist das mit den Ballons überhaupt legal? Habt ihr mit Regierungen darüber gesprochen? Habt ihr einen Businessplan? Müssen wir damit Geld machen?“ Teller schaute verdutzt, mit derlei schnöden Fragen hatten sich seine Ingenieure bisher gar nicht beschäftigt.

Doch Feltens Fragen gefielen ihm. So wurde sie bei X zu der Frau, die die dummen Fragen stellen soll. Wenn die Techies in den Laboren etwas Neues aushecken, prüft sie, ob das überhaupt mit der Realität vereinbar ist. „Ich bin eine Übersetzerin“, sagt sie. „Zwischen den normalen Menschen und den Nerds.“

Ist das typisch deutsch, dieses geerdete Nachhaken? Felten windet sich ein bisschen. „Ich war immer gut darin, kulturelle Unterschiede zu überbrücken“, sagt sie. „Zwischen Ländern und eben auch zwischen Programmierern und Nichtprogrammierern.“ Ob das deutsch sei, müssten andere entscheiden.

Felten ist keine Ingenieurin, sie hat experimentelle Psychologie studiert. Wenn Thrun Extrempositionen verkörpert, dann ist sie die Vermittlerin. Und doch ist auch ihr Werdegang in gewisser Weise typisch für das Silicon Valley: Kindheit im gutbürgerlichen Berlin-Dahlem, der Vater an der Uni, Schulzeit am angesehenen Canisius-Kolleg, später Studium in Oxford. Elite.

Intellektuelle Oberklasse

In den Zentralen der großen amerikanischen Tech-Unternehmen sammelt sich eine blendend ausgebildete intellektuelle Oberklasse: mehrsprachig, weltgewandt, gut vernetzt, multinational, auch aus Deutschland. Sie wirken wie die Gegenthese zu jenen „Abgehängten“, die von den Rechtspopulisten dieser Welt angesprochen werden – oder auch wie deren perfektes Feindbild. Fragt man Felten, wo sie sich zu Hause fühlt, nennt sie spontan London. Ein internationalisierter Hipster-Geist ist auf dem X-Campus bis in die Kantine hinein spürbar, wo für die Mitarbeiter Gemüse, Obst und frische Säfte bereitstehen – kostenlos. Dynamische, schlanke Menschen bedienen sich an den Essenstheken, nichts hier erinnert an die Fast-Food-Ketten mit ihren übergewichtigen Kunden, die sonst oft das Bild Amerikas prägen.

Felten ist sich dieser Elitestellung bewusst – und sieht ihre Risiken. „Das Valley ist Anziehungspunkt für diese ganzen superschlauen Leute“, sagt sie. „Aber wir leben hier auch wie auf einer Insel.“ Sie wettert über Start-up-Unternehmer, die „Probleme lösen, die keine richtigen Probleme sind“ – etwa mit Apps für Wäscheoder Reinigungsdienste. Ihr war es wichtig, mit ihrer Familie statt im Valley im nahen San Francisco zu leben, wo die Kinder noch andere Menschen sehen können als Absolventen von Elite-Unis, die in schicken Elektroautos vorfahren.

Die Deutschen im Valley mögen unterschiedlich sein, aber es eint sie ein bestimmter Blick auf die Welt: Veränderung ist etwas Positives, sie verbessert das Leben. Wie radikal das ist, wird einem erst richtig klar, wenn man sich solche Positionen am Mittagstisch einer deutschen Betriebskantine vorstellt. Denn selbst in den Fortschrittsreden deutscher Konzernchefs wirken Bekenntnisse zum Wandel ja oft auswendig gelernt und erzwungen.

Das ist hier anders. „Das Silicon Valley ist eigentlich kein Raum, es ist eine Geisteshaltung“, sagt Buchautor Mario Herger. „Es geht um den Glauben daran, dass sich Probleme lösen lassen.“ Dieser Glaube ist hier weitgehend Konsens. Wer ihn in sich trägt, landet früher oder später vielleicht unweigerlich hier, anstatt in Deutschland zu bleiben.

Der Frühstarter

Für viele steht früh fest, dass sie gehen. Für Florian Leibert etwa, Chef des Softwareunternehmens Mesosphere: Der heute 36-Jährige hatte in seiner Heimatstadt Schweinfurt schon als Teenager eine IT-Firma gegründet, als seine Mitschüler noch versuchten zu verstehen, was eigentlich eine E-Mail ist. Mit 17 war er im Schüleraustausch in Colorado und machte einen Abstecher ins Silicon Valley. „Ich erinnere mich noch, wie wir die Straßen entlanggefahren sind, in denen die ganzen Firmen waren, Yahoo, Google und so weiter“, erzählt er. „Ich habe mir damals zum Ziel gesetzt, irgendwann mal dort zu leben.“

Es war ein Ziel, das er zielstrebig verfolgte: Informatikstudium, Bachelor- Arbeit über die semantische Suche, also einem Textsuchverfahren, das über Schlagwörter hinausgeht. Seine Arbeit fiel zu Anfang der 10er-Jahre jemandem bei Twitter auf, der sich per Tweet bei Leibert meldete. „Ich hatte auch andere Angebote, aber mich hat nichts interessiert außer Twitter“, sagt er. Bei dem Kurznachrichtendienst in San Francisco bekam Leibert das volle Paket der Tech-Industrie. „Es war eine klasse Arbeitsatmosphäre. Wir haben viel gearbeitet, bis spätabends. Es kamen skurrile Leute vorbei. Irgendwann stand Lady Gaga vor unserem Team.“

Leibert ist ein schlaksiger Mann mit Seitenscheitel, der auf den ersten Blick fast ein bisschen schüchtern wirkt. Er könnte noch als Student durchgehen. Wie kommt man an Kontakte, wenn man neu ist im Silicon Valley? Spielt die Herkunft aus Deutschland dabei eine Rolle? „Nein“, sagt Leibert. „Man hat nie gefragt, woher jemand kommt. Das kriegt man höchstens in einem Nebensatz mit.“

Anders als die Inder oder Israelis bilden die Deutschen in der Region kein besonders aktives Netzwerk. Es gibt zwar einen deutschen Stammtisch, und auch die Unternehmervereinigung GABA versucht, mit regelmäßigen Treffen Zusammengehörigkeit herzustellen. Deren Namen aber kennen viele der deutschen Manager gar nicht. Bei einer Abendveranstaltung der GABA in San Francisco verlieren sich ein paar Anwälte und Unternehmensberater am Büfett. Vom Sushi auf dem Tisch bleibt eine Menge übrig.

Begegnungen bleiben daher eher Zufall. „Die Ausnahme ist natürlich Fußballgucken bei Spielen der Nationalmannschaft“, sagt Leibert lachend. Wer unbedingt andere Deutsche treffen will, guckt bei diesen Gelegenheiten im Mad Dog in the Fog in San Francisco vorbei.

Leiberts eigenes Team ist auf ganz traditionelle Weise zusammengekommen: nach dem Buddy-Prinzip. Es begann damit, dass auchsein alter Schulfreund Tobias Knaup nach Kalifornien kam. Der heuerte beim Ferienwohnungsportal Airbnb an, wohin auch Leibert im Jahr 2012 wechselte. Später stieß dann noch ein Sohn der Gastfamilie hinzu, bei der Leibert als 17-jähriger Schüler in Colorado gewohnt hatte: Ben Hindman. Sie waren drei Freunde, die für ihr Leben gern programmierten – und im Mai 2013 gemeinsam ein eigenes Unternehmen gründeten: Mesosphere.

Die IT-Firma macht nichts, was sich der Laie vorstellen kann: keine fliegenden Autos, keine Roboter. Allerdings könnte ihre Software für viele solcher Zukunftsentwicklungen grundlegend werden. Grob gesagt verkauft Mesosphere ein Betriebssystem für Rechenzentren, mit dem sich Hunderte Server zusammenfassen und wie ein einziges Gerät verwalten lassen. Da autonom fahrende Autos und vernetzte Haushaltsgeräte eine immer größere Menge an Daten produzieren, ermöglicht ein solches System Kontrolle. Die Investoren der Risikokapitalgesellschaft Andreessen Horowitz verstanden das Konzept und stiegen früh bei Mesosphere ein.

Hätte auch der 17-jährige Austauschschüler Florian Leibert die Idee verstanden? Er zögert. „Einen Teil davon hätte ich mir vorstellen können, einen großen Teil aber noch nicht“, sagt er. „Weil es viele Dinge damals einfach noch nicht gab.“

Der deutsche Verwandte

Es ist eine typische Antwort für einen Deutschen im Silicon Valley. Der technische Fortschritt und sein Tempo sind für Leibert, Thrun und Felten das Maß aller Dinge. Und nirgends kann, zumindest ist das ihre Wahrnehmung, dieses Tempo so gut genutzt werden wie hier, in diesem kleinen Stückchen Welt südlich von San Francisco. Ohne Bedenkenträger, die auf die Bremse drücken, mit wenig Regulierung, die Zukunftsentwicklungen wie autonom fahrende Autos einschränkt, dafür mit viel Geld, das es braucht, um eine Plattform wie Mesosphere mit teuren Programmierern zu entwickeln.

Und was ist mit Deutschland? Ließe sich nicht all diese Kraft und Zuversicht auch einfach dort einsetzen, wo man herkommt? „Ich glaube, wir brauchen in Deutschland mehr Leute, die zurückkommen und ein paar Sachen im Valley gelernt haben“, sagt Leibert.

„Deutsche sind immer sehr auf Konsens aus. Sie sprechen alles lange durch und sind bereit, dafür viel Zeit zu opfern“, sagt Obi Felten.

„Im Silicon Valley sehen wir immer Möglichkeiten, neue Dinge zu erfinden“, sagt Sebastian Thrun. „Ich wünschte, ich könnte diese DNA ein bisschen zurück nach Deutschland bringen.“

Es klingt nach einem entfernten Verwandten, um den man sich mal wieder kümmern müsste. Vielleicht im nächsten Projekt.

Es klingt nach einem entfernten Verwandten, um den man sich mal wieder kümmern müsste. Vielleicht im nächsten Projekt.