Eigentlich müsste sich Harald Zapp das nicht mehr antun. Es ist Oktober 2013, Zapp ist 51, er hat eine respektable Karriere in der IT-Industrie hinter sich, zwei erwachsene Kinder und ein Haus im Taunus. Doch statt all das zu genießen, ist Zapp auf dem Weg nach Amsterdam, um mit zwei Mitgründern, die er kaum kennt, drei Monate zusammenzuwohnen und an einem Start-up-Accelerator teilzunehmen. Mit seiner Vorliebe für gemusterte Hemden wirkt der leutselige Hesse unter den hippen Junggründern wie ein Fremdkörper.

Doch Zapp ist auf einer Mission. Der gelernte Fernmeldeelektroniker hat 15 Jahre für den Netzwerkausrüster Cisco gearbeitet, er hat erlebt, wie die US-Webgiganten immer dominanter wurden, während die Europäer im Internet wenig zustande brachten. Das treibt ihn um. „Internet und Technologie verändern unser Leben“, sagt er heute im Rückblick. „Entweder kümmert man sich darum, dann kann man gestalten – oder man ist nur Passagier.“ Da muss sich etwas ändern, und 2013 will Zapp seinen Beitrag leisten. Er sagt sich: „Lass uns etwas für den Standort Deutschland tun.“

Autos und Rauchmelder

Die Chance dafür sieht er im damals aufkommenden Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) – der Vernetzung von Thermostaten, Fernsehern, Fitnessarmbändern und Tausenden anderen Geräten über das Netz. Die Chipindustrie investiert, die Hardwarepreise purzeln. Nur eine Plattform, über die die smarten Rauchmelder oder Autos interagieren können, hat sich noch nicht durchgesetzt. Das soll die Marktlücke sein für Zapp.

In den fünf Jahren seit diesem Herbst in Amsterdam ist Zapps Idee zu einer der spannendsten Start-up-Erfolgsgeschichten Deutschlands geworden. Relayr heißt die Firma heute, sie hat 200 Mitarbeiter, fast 70 Mio. Dollar Funding, prominente Industriekunden wie GE oder Lanxess.

Anfang September hat HSB, eine US-Tochterfirma der Munich Re, sie zu einer Bewertung von 300 Mio. Dollar übernommen. Es ist einer der größten Exits, den die deutsche Szene je gesehen hat, es scheint der Beweis dafür zu sein, dass deutsche Start-ups mehr können als Schuhe übers Internet verkaufen. Und trotzdem stellen manche die Frage: Wäre da nicht noch mehr drin gewesen?

„Hätten wir daraus vielleicht auch ein größeres Start-up machen können?“, fragt der Investor Christian Miele. „Hätten die Amerikaner auch verkauft?“ Vielleicht nicht. Vielleicht wäre es ihnen gelungen, aus Relayr nicht nur einen soliden Marktführer, sondern einen globalen Tech-Player zu machen, ein nächstes Google oder wenigstens ein neues SAP. Und so ist der Aufstieg und Verkauf von Relayr ein Lehrstück, das zeigt, wie gut das deutsche Start-up-Ökosystem schon ist – und wo immer noch die Grenzen liegen.

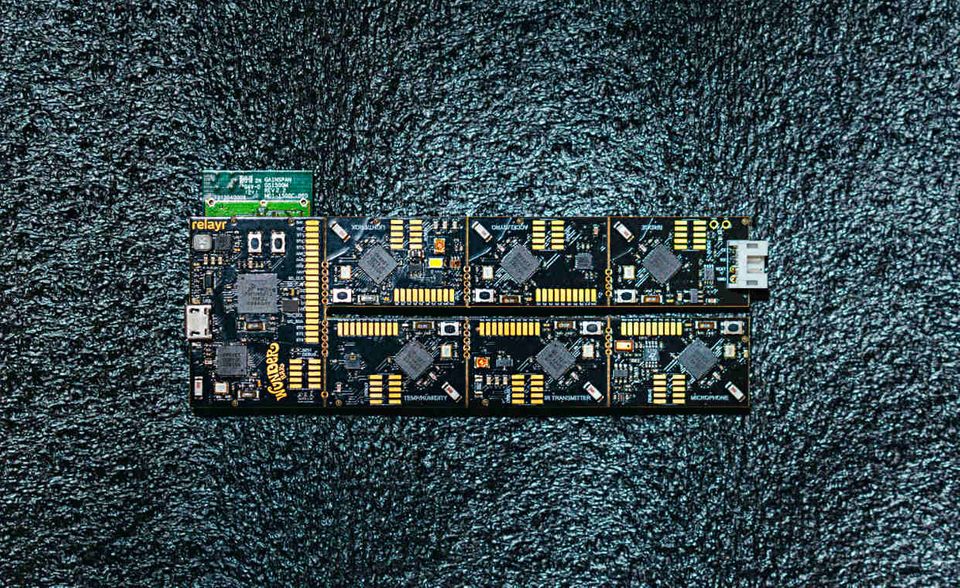

Zapps Vision ist mutig, die Anfänge sind schwierig. Er geht nach Berlin, braucht Monate, um mit den Start-up-Veteranen Jackson Bond und Paul Hopton zwei fähige Mitgründer an Bord zu bekommen. Ständig spricht er Investoren an, doch die Resonanz ist verhalten. Manche fragen: Seid ihr nicht zu früh? Andere: Seid ihr nicht zu spät? Im Herbst 2013 gehen die Gründer nach Amsterdam. Der Accelerator bringt das Start-up entscheidend weiter. Sie realisieren dort, dass ihre Idee von der IoT-Plattform schwer zu verstehen ist. Sie brauchen ein Anschauungsobjekt. Die „Wunderbar“ wird erfunden – ein kleines Sensorenpaket, das wie ein Schokoriegel aussieht. Die einzelnen Module messen etwa Temperatur, Feuchtigkeit oder Umgebungslärm, die mitgelieferte Software verknüpft sie, und es lassen sich eigene Apps entwickeln – eine Fernsteuerung für den smarten Fernseher etwa oder auch ein Warnsystem für volle Windeln. Es ist eine spielerische Annäherung an IoT – die voll einschlägt.

Über Crowdfunding spielt die Wunderbar über 100.000 Dollar ein, vor allem gibt es Aufmerksamkeit unter Entwicklern. Die beginnen begeistert, Anwendungen für die Relayr-Plattform zu basteln. „Wir wollten eine Community aufbauen“, sagt Zapp. Nur wie mit dem Business-to-Developer-Modell Geld verdient werden soll, weiß noch niemand. „Am Ende hatten wir 6500 Entwickler auf der Plattform – aber auch ein Cashflowproblem“, sagt Paul Hopton. Es braucht Investoren. Für Zapp, der als CEO das Geld reinholen soll, eine schier unlösbare Aufgabe. Er erinnert sich: „Ich habe alle Klinken geputzt, die es in Deutschland gibt, jeden Fonds, hoch und runter.“

Nicht „Head of irgendwas“

Am Ende ist es ein junger Mann aus München, der im Sommer 2014 den Großteil der fürs Wachstum benötigten 2,5 Mio. Dollar beisteuert: Josef Brunner, damals Anfang 30; schütteres, zu Spitzen gegeltes Haar, stets im Anzug unterwegs, begnadeter Verkäufer. Der Bäckerssohn hat schon drei Firmen gegründet und verkauft – die letzte für mehr als 100 Mio. Dollar an Cisco. Brunner ist kein gewöhnlicher Investor, der nur vom Spielfeldrand Ratschläge gibt. Er will mitmischen. „Wenn jemand wie der Josef an Bord kommt, dann kriegst du den nicht als Head of Irgendwas“, sagt Zapp. Sobald Brunner 2015 nicht mehr an Cisco gebunden ist, soll er als CEO übernehmen. Zapp wird noch ein Jahr als COO an Bord bleiben, 2016 zieht er sich aus dem operativen Geschäft zurück.

Das ist der eine Teil des Deals. Der andere ist, dass sich der Gründer von seiner Vision als deutscher Tech-Champion verabschieden muss. Brunner will, dass Relayr eine US-Firma wird: „Ich investiere nicht in deutsche Unternehmen“, sagt er. Er besteht darauf, dass Relayr eine amerikanische Rechtsform bekommt, weil sich Mitarbeitern damit leichter Aktienoptionen zuteilen lassen. Und weil es großen US-Risikokapitalgebern schwerfällt, „in eine deutsche GmbH zu investieren“. Die Relayr-Mutterfirma ist ab Juni 2014 eine Gesellschaft in der US-Steueroase Delaware. Auch das geistige Eigentum, die von Relayr entwickelte Technologie, wandert in die USA.

„Das war ja eigentlich nicht das, was ich im Sinn hatte“, sagt Zapp heute. Der Gründer ist hin- und hergerissen: Einerseits fühlt er sich verantwortlich für seine Idee und sein Team – andererseits will er den Laden in Deutschland halten. „Das habe ich nicht geschafft.“

Dafür gelingt es Brunner, einen US-Investor erster Güte zu gewinnen: Die Finanzierungsrunde Ende 2015 über 11 Mio. Dollar führen Kleiner Perkins Caufield & Byers an, die mit frühen Wetten auf Google und Amazon im Silicon Valley zur Legende geworden sind. Nun setzt man auf IoT – und den neuen Relayr-CEO: „Josef schien sehr undeutsch zu sein, viel unternehmerischer“, erinnert sich Partner Wen Hsieh. „Sein Auftreten und Verhalten waren mehr nach dem Geschmack des Silicon Valley.“

Als deutsches Start-up an die Weltspitze – für die Vision von Gründer Zapp gibt es hierzulande einfach zu viele Hindernisse. Er klagt: „Wir haben hier gute Ideen, aber nicht die Finanzierungslandschaft, um sie im Land zu halten.“ 2017 flossen laut Roland Berger gerade mal 15,6 Mrd. Dollar Risikokapital nach Europa, in die USA und nach Asien jeweils das Vierfache. Es ist einer der Gründe, warum der nach Kanada ausgewanderte Shopify-Gründer Tobias Lütke etwas resigniert feststellt: „Deutsche Gründer haben ein Problem mit globalen Ambitionen. Sie verkaufen zu früh.“

Mithilfe des US-Investors richtet CEO Brunner Relayr neu aus. Statt an Entwickler wendet sich die Firma an Unternehmenskunden. Es ist ein harter Schnitt. „Wir sprachen plötzlich mit Corporates, nicht mehr mit Hackern“, sagt Jackson Bond. Es braucht neue Sales-Leute, es gibt auch Entlassungen. „Es ist nicht deine Aufgabe, Freunde zu gewinnen“, sagt Brunner dazu. „Es ist deine Aufgabe, erfolgreich zu sein.“ Relayr verkauft nun ganze Projekte an Industriekunden, stattet etwa für Schindler Aufzüge mit Sensoren aus oder vernetzt Maschinen für produzierende Mittelständler. Dazu gibt es die Software zur Analyse der Daten und Beratung zur gesamten digitalen Transformation. „Der wahre Grund, warum Unternehmen sich IoT zuwenden, ist ja nicht die Technologie“, sagt Brunner. „Es liegt an den Veränderungen in den Geschäftsmodellen.“ Relayr wirbt nicht für IoT, sondern für Effizienzgewinne: „Wir sagen, wir sparen für Sie bei dieser Fertigungslinie soundso viel Millionen ein, und wir garantieren das auch.“ Dieses Business-Outcome-Modell ist eine erneute Zuspitzung der Strategie, aber eine, die sich lohnt.

„Du musst dich entscheiden“

Schon Ende 2015 gibt es erste Kontakte zum Venture-Fonds von Hartford Steam Boiler (HSB), einem 1866 gegründeten Industrieversicherer, der seit 2009 zur Münchener Rück gehört. Als Relayr Ende 2016 das nächste Mal Geld einsammelt, führt HSB die 23-Mio.-Dollar-Runde an. Die Kooperation verschafft dem Start-up eine neue Seriosität im Umgang mit Firmenkunden: „HSB kann glaubwürdig vor jedem kleinen und mittleren Unternehmen stehen und sagen: Wir sind groß genug, um jeden Ausfall deiner Maschinen abzudecken“, sagt Bond. Je mehr Daten über IoT dafür verfügbar sind, desto genauer lassen sich Risiken kalkulieren – oder vorbeugen. Und desto besser lässt sich damit Geld verdienen.

Im Februar 2018 investiert mit der Telekom noch einmal ein anderer Dax-Konzern, Relayr bekommt 30 Mio. Dollar. Brunner deutet einen Börsengang noch 2020 an, doch im Hintergrund läuft schon alles auf eine noch engere Bindung an HSB hinaus. Bei Brunner gehen nun immer häufiger Übernahmeangebote ein, Tech-Konzerne sind darunter und Private-Equity-Firmen. Am Ende fällt die Entscheidung für HSB. „Das gibt uns Stabilität, eine tolle Marke und einen auf lange Sicht finanziell stabilen Partner für unsere Kunden“, sagt Brunner. Eine „einmalige Gelegenheit“, sagt Bond. „Wenn du dich in einem Markt befindest, der sich unglaublich schnell ändert, dann musst du dich entscheiden.“

War der Exit die beste aller Optionen? Die am Deal Beteiligten sagen dazu wenig Konkretes, verständlich. Zapp, der Gründer, verweist auf den inzwischen dicht bevölkerten IoT-Markt, auf die Vormachtstellung von Amazon und Microsoft bei Entwicklerplattformen. „Hätte man die Chance gehabt, mit den ganz Großen auf Augenhöhe in den Wettbewerb zu gehen? Da sage ich: Das wird halt eher schwierig.“ Wahrscheinlich ist das so. Vielleicht hätte aber auch alles einen anderen Weg gehen können, wenn Zapp nicht so früh das Geld ausgegangen wäre. Wenn man mehr Geduld gehabt hätte, weniger Druck, monetarisieren zu müssen.

Zapp hält das für ein strukturelles Problem. „Wir werden in Deutschland zur verlängerten Werkbank“, warnt er. „Die Chinesen kaufen uns die Mittelständler weg und die Amerikaner die guten Start-ups. Wo bleibt da der Wohlstand?“ Er selbst hat sich noch nicht von seiner Mission verabschiedet. 2016 hat er in Berlin einen eigenen Inkubator für IoT- und Blockchain-Unternehmen gestartet. Der Name der Firmenfabrik: Next Big Thing.