Es klingt wie ein Sonderkonjunkturprogramm, das im Grunde ganz einfach zu erreichen wäre: Um bis zu 1,5 Prozent könnte das Bruttosozialprodukt mit einer recht simplen Steuerreform steigen und rund 500.000 neue Jobs könnten entstehen. Man müsste dazu nur das Ehegattensplitting abschaffen. Dann nämlich würde sich für viele Ehepartner das Arbeiten deutlich mehr lohnen als heute, vor allem für viele Frauen. Sie würden dann von ihren Bruttoeinkommen erheblich mehr Netto übrigbehalten. Folglich würden viele von ihnen wohl ihre Arbeitszeiten aufstocken oder von unversicherten Minijobs in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen wechseln. Dann trügen sie auch mehr zum gemeinsamen Haushaltseinkommen bei, die Familien hätten mehr Geld zur Verfügung, die Mehrarbeiter würden mehr Sozialabgaben zahlen, mehr in die Rentenkassen einzahlen und so hätten sie später auch höhere Rentenansprüche. All das klingt nach einer Win-Win-Situation.

Und so ist es auch nicht ganz verwunderlich, dass der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil im Streit der Ampel-Koalition um die Finanzierung der Kindergrundsicherung nun vorgeschlagen hat, das Ehegattensplitting für alle neuen Ehen zu streichen – was seiner Ansicht nach die heftig umstrittene Kürzung beim Elterngeld obsolet machen würde. Allerdings hat der Vorschlag einen Haken.

Der besteht vor allem darin, dass sich sehr hartnäckige Verfechter des Ehegattensplittings seiner Abschaffung kategorisch verweigern. Während SPD, Grüne und Linke schon im letzten Bundestagswahlkampf angekündigt haben, für die Splittingabschaffung einzutreten, weil sie mehr Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf dem Arbeitsmarkt erreichen wollen, ist die FDP dagegen – und die Union sowieso. Die Verfechter argumentieren, das dahinterliegende Steuermodell solle den Verbund Ehe und Familie besser stellen und sei daher nicht anzutasten. Zudem sagen sie, dass die Politik in die „Autonomie von Familien eingreife“, wenn sie es dennoch tue.

Nun könnte man das Ehegattensplitting aber auch abschaffen, ganz ohne Ehe und Familien schlechter zu stellen als bisher. Wie das problemlos machbar wäre, hat vor zwei Jahren eine Studie des Leibniz Instituts für Wirtschaftsforschung (RWI) vorgerechnet. Vom RWI stammt auch die Zahl zu den neuen Jobs und der Sozialproduktsteigerung. Zudem fragt man sich, warum die Autonomie eingeschränkt wird, wenn eine Steuerregel abgeschafft würde. Das bedeutet doch weniger Regulierung für alle – und müsste gerade der FDP gefallen.

Gleichverdiener sparen durch das Splitting keine Steuern

Immer wieder diskutierte die Politik über das Steuermodell, das aus dem Jahr 1958 stammt. Der Grundgedanke dahinter war: Ehegatten sollten zum einen „gerecht besteuert werden“. Dazu erfand man folgendes Modell: Die Ehepartner würden fortan nicht mehr einzeln, individuell besteuert. Denn weil die Steuerprogression höhere Einkommen ungleich stärker mit Abgaben belegt, zahlt dabei der Besserverdiener einen insgesamt höheren Steuersatz als der Schlechterverdiener. Beide Ehepartner müssen also unterschiedliche Sätze ans Finanzamt abdrücken. Also addiert man ihre Einkommen auf, gewährt ihnen einen doppelten Freibetrag und ermittelt dann den gemeinsamen Steuersatz, der in aller Regel geringer ausfällt. Weil das kleinere Einkommen meist verhindert, das beim großen Einkommen schon die Progression greift.

Das klingt ganz gut, weil Ehepaare dadurch meist eine größere Summe an Steuern sparen, rund 6000 Euro im Jahr sind es bei Paaren, bei denen einer der Groß- oder Alleinverdiener ist, der etwa 60.000 Euro im Jahr heimbringt. Je unterschiedlicher die Gehälter der Eheleute ausfallen, desto größer ist in der Regel die Ersparnis. Hauptsächlich dadurch, dass zweimal der Grundfreibetrag genutzt werden kann, was selbst große Einkommen schmälert und deutlich später in die Progressionsbereiche vorstoßen lässt. Das heißt im Klartext: Für Ehepaare gibt es einen starken steuerlichen Anreiz, die Erwerbsarbeit nicht auf zwei Personen gleichmäßig aufzuteilen, sondern möglichst auf einen Kopf zu konzentrieren. Durchschnittlich zahlen solche Paare mit Ehegattensplitting 18 Prozent Steuern, ohne Splitting wären es 28 Prozent. Gleichverdiener dagegen sparen durchs Ehegattensplitting so gut wie keine Steuern.

Selbst das Bundesverfassungsgericht urteilte dazu bereits 1982: Zweck des Splittings sei es eher, „eine besondere Anerkennung der Aufgabe der Ehefrau als Hausfrau und Mutter“ klarzumachen. Denn lange Jahre sah die Arbeitsverteilung bei Ehepaaren so aus: Der Mann arbeitete voll und verdiente gut, die Frau dagegen kümmerte sich um die Kinder und den Haushalt und trug allenfalls einen kleinen Zuverdienst zum Haushaltseinkommen bei.

Und wenn wir ehrlich sind, hat sich daran bis heute nicht sehr viel geändert: Zwar arbeiten 77 Prozent der Frauen (und 82 Prozent der Männer), aber der größte Teil der weiblichen Beschäftigten arbeitet nur in Teilzeit. Das belegen Zahlen des Statistischen Bundesamts: Knapp jede zweite Frau, die im Beruf steht, hat eine Teilzeitstelle, aber nur jeder zehnte Mann. Männer arbeiten zum überwiegenden Teil in Vollzeitjobs. Dagegen sind insgesamt 78 Prozent der Teilzeitbeschäftigten hierzulande weiblich. Viele davon sagen, familiäre Verpflichtungen würden sie vom Mehrarbeiten abhalten. Und tatsächlich ist besonders auffällig, dass Mütter mit Kindern im Durchschnitt nur 20 Stunden in der Woche einer bezahlten Beschäftigung nachgehen, während Männer und Frauen vor der Familiengründung meist die gleiche Zeit in ihren Berufen verbrachten.

Frauen sind häufig nur Zuverdienerinnen

Nun kann man natürlich diskutieren, ob einige dieser Frauen nicht auch gewollt etwas kürzertreten im Beruf – und ob das alles wirklich mit den Steuerregeln zusammenhängt. Es mag sein, dass sich Frauen beruflich zurückhalten, weil sie ihre familiären Verpflichtungen stärker gewichten. Man darf aber durchaus unterstellen, dass Frauen ebenso ökonomisch durchrechnen wie Männer, ob – und wie weit – sich eine Berufstätigkeit für sie finanziell überhaupt lohnt.

Hier ist ein Blick auf Zahlen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) eindrucksvoll, das sich schon 2017 mit den Wirkungen des Ehegattensplittings beschäftigte: Von den 27 Millionen Frauen im Erwerbsalter fällt ein Drittel in die Bruttoeinkommenskategorie bis 5000 Euro – im Jahr wohlgemerkt, das sind neun Millionen Frauen. Das heißt: Jede dritte Frau hat ein Bruttojahreseinkommen, das mit einem Minijob zu erzielen ist. Mit eben jener Berufstätigkeit also, mit der Ehepaare trotz eines Großverdieners und trotz Progression ihr Haushaltsaufkommen effektiv an der Steuer vorbei aufbessern können, weil der Zuverdienst beim Minijob tatsächlich in der Haushaltskasse ankommt – ohne vom Finanzamt geschmälert zu werden. Das darf man durchaus als bewusste Entscheidung werten und nicht nur als Zufallsbefund.

Insgesamt zwölf Millionen Frauen kommen überdies auf maximal 10.000 Euro Jahreseinkommen. Wer glaubt wirklich, dass es den meisten Gattinnen und Müttern reicht, nur ein Zubrot zur Haushaltskasse beizusteuern? Über ein Einkommen von 40.000 Euro bringen es übrigens nur die wenigsten Frauen. Für Männer ist diese Einkommensdimension dagegen völlig normal: Im Bereich von 30.000 bis 75.000 Euro liegen rund zehn Millionen der männlichen Beschäftigten. Insgesamt kommen Männer auf ein Durchschnittseinkommen von rund 34.000 Euro, Frauen gerade mal auf 18.000 Euro, das ist ziemlich genau die Hälfte. Das liege auch häufig daran, so sagt der Gleichstellungsbericht, dass Frauen – wenn sie nach der Kinderpause wieder in den Beruf einsteigen – neben komplett steuer- und abgabenfreien Minijobs auch häufiger Stellen annehmen, für die sie eigentlich weit überqualifiziert sind.

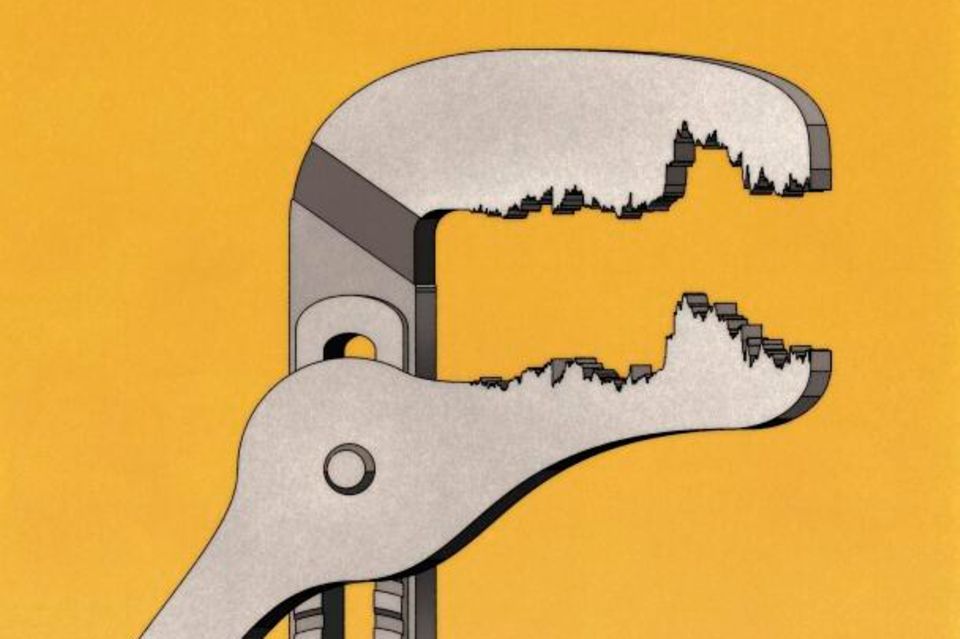

So zementiere sich nach Familiengründung und Elternzeit über viele Jahre das Zuverdienermodell, in dem viele deutsche Paare leben. Der Mann verdient das große Geld und die Frau bringt, selbst wenn sie arbeitet, nur ein Taschengeld mit nach Hause. Nach Abzug der Steuern bleibt bei Splittingpaaren vom Zusatzeinkommen ohnehin kaum etwas übrig: Die Zahlen des DIW ergeben, dass Männer zwar einen etwas höheren Steuersatz zahlen als Frauen, weil sie in der Regel höher bezahlte Positionen bekleiden. Das gilt sowohl für Unverheiratete als auch für Verheiratete: Der männliche Steuersatz liegt im Schnitt bei rund 15 Prozent, der weibliche bei rund 13 Prozent. Aber: Ermittelt man bei Ehepaaren, wie stark die Gehälter im Vergleich zueinander besteuert werden, dann werden die (ohnehin schon kleineren) Fraueneinkommen rund zwei- bis dreimal so stark besteuert wie die Ehemännergehälter, wenn das Splitting greift.

Wie groß also mag da für die (vorwiegend weiblichen) Wenigverdiener der Anreiz sein, tatsächlich mehr zu arbeiten und mehr zu verdienen – wenn der Mehrverdienst der Frauen „dank“ des Ehegattensplittings dann doch von der Steuer aufgefressen wird?

Individualbesteuerung führt zu höheren Erwerbsquoten

Die RWI-Studie hat die Frage nun umgekehrt und ermittelt: Wie viele Frauen würden wohl ihre Arbeitszeit aufstocken, wenn es kein Splitting gäbe und deshalb vom zusätzlichen Brutto auch tatsächlich signifikant mehr Netto übrigbliebe? Dadurch würde dann in Summe das Haushaltseinkommen für das Ehepaar und dessen Familie tatsächlich spürbar wachsen. Dazu sahen sich die Leibniz-Forscher viele Studien aus anderen Ländern an, in denen es kein Ehegattensplitting gibt. Und die ergeben bisher: Die Individualbesteuerung – also die Einzelbesteuerung beider Ehepartner – führt insgesamt zu höheren Erwerbsquoten, vor allem von Frauen. Denn wird einzeln besteuert, dann wird es für den Besserverdiener nicht unbedingt attraktiver, immer mehr und mehr zu verdienen, (eben weil die Progression greift). Stattdessen lohne es sich für den bisherigen Wenigverdiener mit dem geringeren Steuersatz, seine Arbeitszeit und sein Gehalt aufzustocken, wodurch beide ihren Verdienst immer stärker angleichen und in Summe mehr Geld für die Haushaltskasse zur Verfügung hätten.

Nimmt man die Erfahrungen aus anderen Ländern als Grundlage, könnte sich der zusätzliche Gehaltsanreiz hierzulande so auswirken: Die Ehefrauenerwerbsquote könnte um zwei bis fünf Prozentpunkte steigen, sagen die RWI-Daten. Die Arbeitsstundenzahl der weiblichen Beschäftigten könnte sogar um rund elf Prozent zulegen. Bei Paaren ohne Kinder würde sich wohl wenig ändern, bei Paaren mit Kindern dafür umso mehr. Die männlichen Beschäftigten dagegen würden ihren bisherigen Arbeitsumfang und ihre Berufstätigkeit weitgehend beibehalten oder allenfalls ein wenig anpassen. Der ein oder andere würde etwas kürzertreten, wenn die Ehefrau mehr arbeitet. In Summe aber würden beide Ehepartner zusammen etwas mehr arbeiten.

Insgesamt könnte dadurch die Zahl der Arbeitenden hierzulande um knapp 400.000 bis 580.000 Vollzeitäquivalente ansteigen, so viele zusätzliche Vollzeitarbeiter wären dann also im Job. Vor allem diese höhere Beschäftigungsquote hieße zunächst einmal mehr Rentenpunkte für jeden Einzelnen, vor allem für die Frauen. Und zudem bedeutete sie auch mehr Sozialbeiträge für den Staat durch die größere Schar an Arbeitskräften und dadurch auch mehr Steuereinnahmen für den Staat. Das treibe die Wirtschaft an und sorge dafür, dass sich die Staatsverschuldung reduziere.

Nun sollte die Ankurbelung der Frauenarbeit aber nicht dazu führen, dass der Staat bei jedem einzelnen Paar mehr Steuern einstreicht und die Arbeitenden daher unterm Strich höhere Abgaben haben, weil das Splitting gestrichen wird. Sonst wäre der Positiveffekt ja dahin. Auch das hat die RWI-Studie mit einbezogen: Sie geht davon aus, dass die Steuerlast der Ehepaare nach der Splittingabschaffung ebenso hoch ist wie vorher. Das ließe sich erreichen, indem es üppigere Grundfreibeträge für Verheiratete gäbe. Würden sie von rund 19.500 Euro pro Paar auf rund 12.200 Euro je Individuum erhöht, dann bewirke das, dass die Steuerlast für ein Doppelverdienerpaar mit gleich hohen Einkommen insgesamt genauso hoch wäre wie bisher bei einem Alleinverdienerpaar mit Splittingvorteil.

Vor 100 Jahren war Deutschland schon weiter

Wäre das nicht ein optimaler Anreiz, um mehr Gleichverteilung bei der Beschäftigung zu erreichen und die Frauen endlich aus der Teilzeitfalle zu befreien? Und ihnen zu höheren Renten zu verhelfen, was dringend nötig wäre? Derzeit bringen es Frauen im Schnitt auf 27,6 Beitragsjahre in der Rentenversicherung (inklusive der angerechneten Kindererziehungszeiten). Bei Männern sind es 39,6 Jahre. Das sind immerhin zwölf Jahre Differenz und macht aktuell eine durchschnittliche ausgezahlte Frauenrente von nur 728 Euro aus, gegenüber 1046 Euro für Männer. Genau diese 30 fehlenden Prozent sind bisher häufig der Grund für Altersarmut bei Frauen. Und es ist – trotz gestiegener Erwerbsbeteiligung bei Frauen – derzeit nicht abzusehen, ob die Rentenansprüche der jüngeren Generationen wirklich deutlich üppiger ausfallen werden. Mit anhaltender Minijob- und Teilzeitberufstätigkeit jedenfalls gelingt es nicht.

Und nun die wichtigste Frage: Warum sollte dieses Modell die Autonomie in den Familien einschränken? Würde es nicht vielmehr allen Beteiligten zu mehr Autonomie verhelfen, weil die Arbeitsverteilung in den Familien damit neu verhandelbar wäre – gerade weil sich Arbeit künftig wieder für beide Beteiligte viel mehr lohnen würde? Der Wegfall des Splittings würde überdies vermutlich nur für Neu-Ehen gelten, das gebietet hierzulande der rechtliche Bestandsschutz für bereits geschlossene Verträge (und die Ehe ist ja juristisch gesehen ein Vertrag). Sonst könnten langjährige Ehepaare klagen, sie hätten den Bund fürs Leben nur im Vertrauen auf den Fortbestand des Ehegattensplittings geschlossen, es dürfe deshalb nicht gestrichen werden. Dennoch können Eheleute aber schon heute wählen, ob sie das Ehegattensplitting überhaupt nutzen – oder als Gleichverdiener bereits jetzt darauf verzichten. Künftig würde sich der Verzicht für sie ebenso lohnen wie das Splitting den Zuverdienerehen heute hilft.

Spannend ist übrigens ein Blick in die Vergangenheit: Wissen Sie, wie es vor 100 Jahren war? Im Jahr 1920 war es Usus, dass – selbst bei Ehepaaren – jeder nach seinem individuellen Einkommen besteuert wurde. Schon damals merkte man: Sind beide Ehepartner berufstätig und arbeitet die Ehefrau in einem anderen Betrieb als der Mann – also nicht als mithelfenden Familienangehörige in seinem Betrieb – dann werden die Eheleute dadurch benachteiligt, wenn man ihre Einkommen steuerlich aufaddiert. Damals wurde nämlich die Progression erfunden. Etliche Frauen waren in Zeiten der industriellen Revolution als Arbeitskräfte im Einsatz. Und weil die Zusammenveranlagung also Doppelverdiener benachteiligte, einigte man sich darauf, beide Ehepartner getrennt zu besteuern. 1920 ging das. Im Grunde war der Gesetzgeber damals fortschrittlicher als heute.