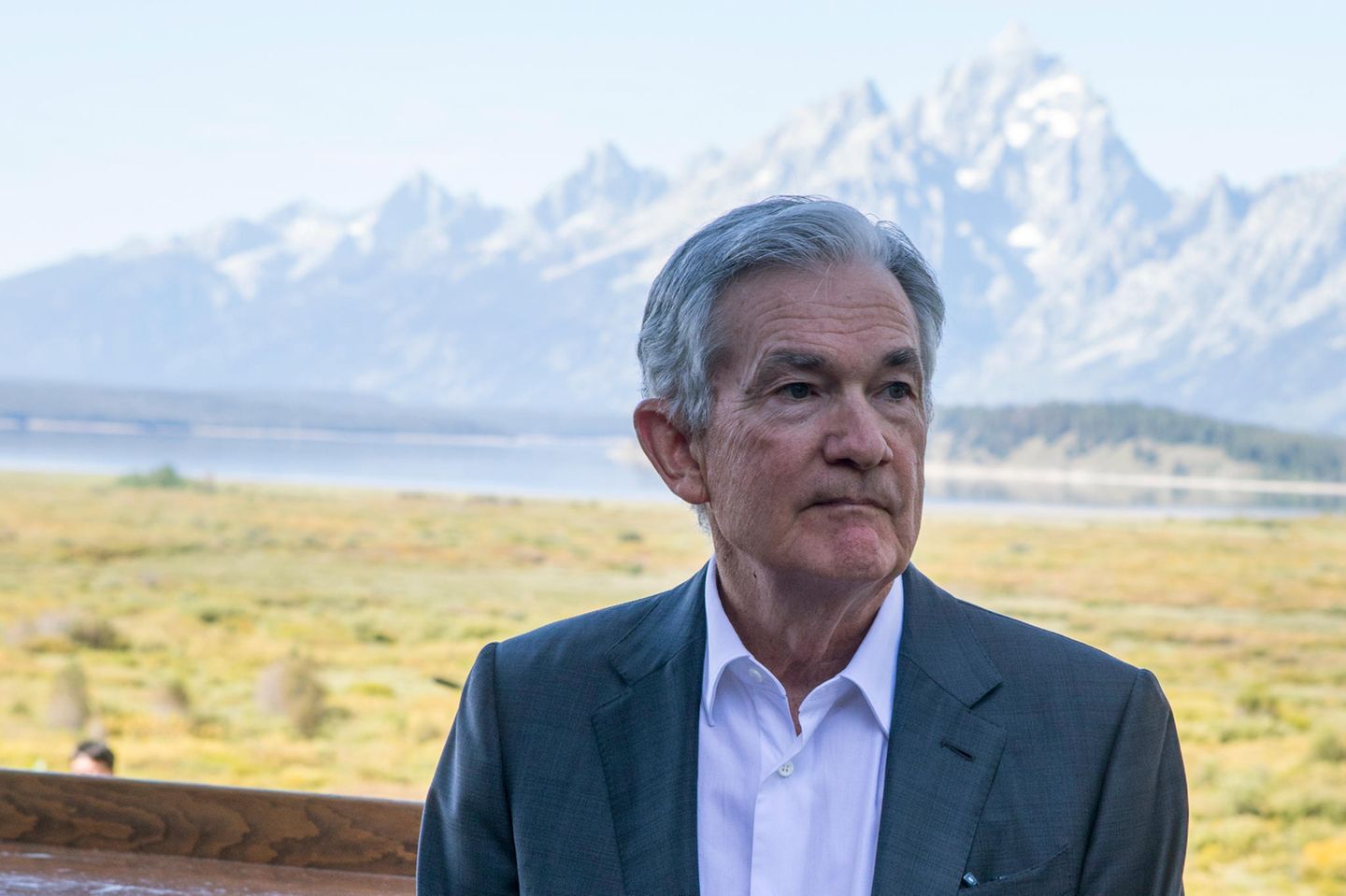

Alle Augen auf Jackson Hole, Wyoming: Am Abend startet das diesjährige Notenbank-Symposium in der US-amerikanischen Kleinstadt. Los geht es mit akademischen Vorträgen und Diskussionen über die Transmission der Geldpolitik – Feinkost für Ökonomen, Investoren und Notenbank-Junkies. Am morgigen Freitag dann wird um 16 Uhr deutscher Zeit Fed-Chef Jerome Powell sprechen. Die Rede wird an den Kapitalmärkten rund um den Globus verfolgt werden. Der Notenbank-Präsident muss Antworten liefern: Er wird diesmal – anders als in den Vorjahren – nicht über geldpolitische Theorien sprechen können, sondern muss Antworten auf drei Fragen geben.

1. Wie stark fällt die Zinssenkung aus?

Das Protokoll der vergangenen Sitzung des Fed-Offenmarktausschusses von Ende Juli macht es klar: Es gibt im Leitungsgremium der Fed eine große Bereitschaft, am 18. September die Zinsen zu senken, schließlich ist die US-Inflation zurückgegangen und die Wirtschaft beginnt zu schwächeln. Die Frage, die Powell allerdings zu beantworten hat, lautet: Wie stark und wie lang anhaltend werden die Zinssenkungen ausfallen?

Nach Einschätzung von James McCann, stellvertretender Chefvolkswirt der Fondsgesellschaft Abrdn, wird Powell keinen Aktionismus an den Tag legen. „Angesichts der anhaltend moderaten Inflation und der sich abzeichnenden Schwächen auf dem Arbeitsmarkt kann die Fed vorrangig versuchen, eine weiche Landung herbeizuführen, indem sie die restriktiven geldpolitischen Einstellungen zurückfährt“, sagt McCann. „In der Tat wird Powell wahrscheinlich den Beginn eines fortlaufenden Lockerungszyklus signalisieren, der den Rahmen für Zinssenkungen bei jeder verbleibenden Sitzung in diesem Jahr bilden würde.“

Aktuell preist der Markt vier Zinssenkungen der Fed im laufenden Jahr um jeweils 25 Basispunkte ein. Damit würde der Leitzins, die Federal Funds Rate, bis auf 4,5 Prozent sinken. Nach Einschätzung von Union Investment ist das zu viel, weil der Markt es mit Wachstumssorgen übertreibe. Die genossenschaftliche Fondsgesellschaft rechnet mit nur zwei Zinsschritten um jeweils 25 Basispunkten in diesem Jahr. „Wichtig ist: Die Zinsschritte sind keine geldpolitische Lockerung. Der Leitzins wirkt immer noch restriktiv, nur weniger stark als zuvor“, schreiben die Analysten.

2. Wie geht es nach der US-Wahl im nächsten Jahr weiter?

Während der Ausblick für Politik und Geldpolitik im laufenden Jahr klar ist, stehen für 2025 große Fragezeichen im Raum. Klar ist lediglich: Ab Ende Januar wird Joe Biden nicht mehr Präsident der weltgrößten Volkswirtschaft sein. Kamala Harris als erste amerikanische Präsidentin oder Donald Trump als erneut gewählter Präsident werden folgen. Beide Kandidaten stehen für eine weiterhin lockere Finanzpolitik, was die gesamtwirtschaftliche Nachfrage stärkt und damit den Preisdruck hochhält.

Unter einer erneuten Trump-Präsidentschaft könnte die Inflation noch höher ausfallen, weil er hohe Zölle einführen möchte. Sie werden, anders als Trump öffentlich behauptet, nicht von den Exporteuren, sondern den Konsumenten bezahlt über höhere Verbraucherpreise. Außerdem planen Trump und die Republikaner massenhafte Ausweisungen von Menschen, was im Dienstleistungssektor einen Arbeitskräftemangel und damit Inflation hervorrufen könnte.

Powell wird eine Antwort darauf geben müssen, wie er auf die inflationären Herausforderungen reagieren wird. „Die Fed muss sich und die Öffentlichkeit zumindest auf die hohe Wahrscheinlichkeit einer Umstellung auf eine Straffung bis Mitte 2025 vorbereiten“, schreibt in einem Beitrag für die „Financial Times“ Adam Posen, Präsident des Peterson Institute for International Economics. Von 2009 bis 2012 war er selbst als Notenbanker bei der Bank of England tätig.

Für Powell hat Posen folgenden Rat: „Er sollte deutlich machen, dass sich der geldpolitische Kurs der Fed nach der Wahl ändern könnte, selbst wenn sie in den kommenden Wochen Zinssenkungen anstrebt. Er sollte Märkte und Haushalte auch an die grundlegenden wirtschaftlichen Realitäten erinnern.“

3. Wie verteidigt die Fed ihre Unabhängigkeit?

Die mögliche Wahl des Populisten Trump rückt eine dritte Frage in den Blickpunkt: die nach der Unabhängigkeit der Fed von politischem Druck. Denn genau den hat Trump angekündigt. Der mehrfach pleite gegangene Immobilienunternehmer inszeniert sich öffentlich als klug und erfolgreich – und glaubt, das bessere „Bauchgefühl“ bei Zinsen zu haben als die Experten der Fed.

Powell wird sich hier ebenfalls nicht um eine Antwort drücken können. „Ob das Bauchgefühl die richtige Grundlage für geldpolitische Entscheidungen ist, darf aber bestritten werden“, sagt Jan Viebig, Chefanlagestratege bei Oddo BHF. „Vor allem wenn, wie im Fall von Donald Trump, der Bauch eine grundsätzliche Vorliebe für niedrige Zinsen hat.“

Sollten sich nach der Wahl die Hinweise darauf konkretisieren, dass das Weiße Haus seinen Einfluss auf die US-Notenbank auszuweiten versucht, wäre dies Viebig zufolge „eine schlechte Nachricht für die Kapitalmärkte“. Angesichts der angespannten Haushaltslage und vor dem Hintergrund der aggressiven Steuersenkungspläne Trumps dürften die Märkte Angriffe auf die Unabhängigkeit der Zentralbank rasch in höhere Inflationserwartungen bzw. höhere Prämien für Inflationsrisiken übersetzen. „Die langfristigen Renditen würden vermutlich strukturell steigen, was auch die Aktienmärkte in Mitleidenschaft ziehen könnte“, warnt er.

Schlechtestenfalls geht Powells Rede aber auch aus wie das Literarische Quartett: Alle Fragen offen. „Da zwischen Jackson Hole und der Fed-Sitzung am 18. September fast ein Monat liegt und bis dahin eine Menge Daten veröffentlicht werden, könnte es durchaus sein, dass der Fed-Chef sich nicht in eine Ecke drängen lassen will – und nicht sehr konkret wird“, sagt Thomas Grüner, Gründer und Vice Chairman von Grüner Fisher Investment.