Aus fast allen Parteien klingt derzeit ein Jubelchor. Knapp die Hälfte der Stromerzeugung im vergangenen Jahr erfolgte mit Hilfe der erneuerbaren Energien aus Wind und Sonne. Kathrin Göring-Eckardt frohlockt gar: „Wind und Sonne bekommen wir immer zum Nulltarif”. Man könnte meinen, mit genügend Anlagen und Netzen wird die perfekte Bullerbü-Stromwelt erschaffen: Grün und günstig. Das ist reichlich naiv.

Viele Politiker scheinen den Ernst der Lage nicht begriffen zu haben. Sie kennen nicht die Bedürfnisse der Marktteilnehmer und haben die Funktionsweise der Strommärkte kaum verstanden. Der entscheidende Markt für die Anbieter und Nachfrager von Strom ist der Terminmarkt (Future Market). Aus guten Gründen findet dort etwa 80 bis 90 Prozent des Stromhandels statt.

Kraftwerksbetreiber arbeiten mit hohen Fixkosten und können ihre Kraftwerke nur mit großem Aufwand herunterregeln – sie benötigen für ihren zukünftig zu produzierenden Strom folglich sichere und auskömmliche Abnahmekondition. Die Nachfrager – Stadtwerke und Industrie – benötigen ebenfalls Versorgungssicherheit, schließlich haben sie auch mit ihren Kunden feste Absatzpreise vereinbart. Sie kaufen deshalb auf Jahre hinaus den Großteil ihres Bedarfs am Terminmarkt ein.

Das Angebot am Terminmarkt wird austrocknen

Die deutschen Regierungen haben in den vergangenen Jahren hart daran gearbeitet, das Angebot an versorgungssicherem beziehungsweise verlässlichem Strom für den Terminmarkt auszutrocknen. Atomkraftwerke wurden abgestellt, Kohlekraftwerke sollen bis 2038 stillgelegt werden, der Großteil schon bis 2030. Russisches Gas fließt ebenfalls keines mehr. Solar- und Windstrom werden nicht am Terminmarkt, sondern nur am Spotmarkt angeboten, da sich die Wetterbedingungen in Zukunft nicht vorhersehen lassen.

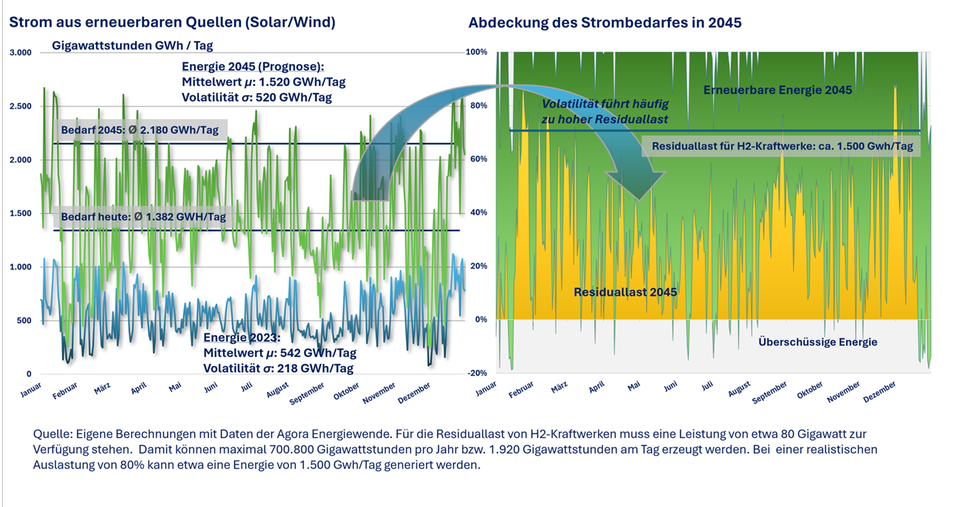

Die exorbitant steigende Nachfrage nach Strom für Elektroautos und Wärmepumpen muss deshalb bald in den Spot- oder auch Kassamarkt gedrückt werden. Die dort vornehmlich angebotene Energie aus Wind und Sonne hat jedoch die höchst unangenehme Eigenschaft, dass sie sehr stark schwankt. Im Jahre 2023 wurden zwar durchschnittlich 542 Gigawattstunden pro Tag aus erneuerbaren Quellen erzeugt und damit zirka 40 Prozent des Bedarfs, die Streuung gemessen an der Volatilität war mit 218 Gigawattstunden pro Tag jedoch auch sehr groß (siehe Abbildung).

Volatilität der Stromerzeugung erfordert flexibles Backup

Mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien wird sich die Volatilität deutlich erhöhen. Das Wetter ist für neue und alte Anlagen sehr ähnlich und folglich ist schon heute absehbar, dass sich bei einer Verdreifachung der Stromerzeugung aus Erneuerbaren bis 2045 auch die Volatilität nahezu verdreifachen wird. Aufgrund der hohen Volatilität muss deshalb permanent eine flexible Backup-Struktur im In- und Ausland bereitgestellt werden. Für die Vermeidung von häufigen kurzen Blackouts werden Backup-Kapazitäten in Höhe von etwa 100 Gigawatt benötigt – das entspricht laut einer in der Zeitschrift „Wirtschaftsdienst“ veröffentlichten Analyse mehr als der Summe der aktuell installierten Leistung konventioneller Kraftwerke.

Auf Energieimporte sollte man sich dabei nicht verlassen. Die Importkapazitäten sollen zwar bis 2035 auf etwa 35 Gigawatt gesteigert werden, das Ausland wird jedoch in Engpassphasen („Dunkelflauten“) den Strom häufig auch selbst benötigen. Eine Verlagerung der Stromerzeugung ins Ausland wäre energiepolitisch auch Augenwischerei, schließlich sollte für den Schutz des Klimas dreckiger Strom weltweit verringert werden.

Mit Hilfe einer gewissen Flexibilität beim Angebot etwa durch Pumpspeicher und Batterien oder bei der Nachfrage – indem man zum Beispiel das Laden des E-Fahrzeugs verschiebt – kann die Unterdeckung ein wenig abgemildert werden. Nach dem heutigen Stand der Technik kann jedoch der größte Teil des Defizits nur durch flexible Gaskraftwerke abgedeckt werden. Da die Stromerzeugung in Zukunft auch klimaneutral sein soll, kommen für die Schaffung derart hoher Backup-Kapazitäten nur wasserstoffbetriebene Gaskraftwerke oder Erdgaskraftwerke mit CO2-Abscheidung infrage. Aber wer soll diese Kraftwerke bauen?

Wasserstoff-Kraftwerke arbeiten sehr ineffizient und teuer

Die Wasserstoff-Kraftwerke, auch H2-Kraftwerke genannt, werden leider sehr teuer und ineffizient arbeiten müssen. Erneuerbare Energien haben gemäß EEG-Gesetz Vorrang bei der Einspeisung und die Kraftwerke dürfen also nur die Residuallast bedienen. In den kurzen Einsatzzeiten müssen deshalb nicht nur die hohen variablen Kosten des Wasserstoffs, sondern auch die hohen Fixkosten der Kraftwerke erwirtschaftet werden. Die Gestehungskosten liegen folglich in einem Bereich von etwa 540 Euro pr Megawattstunde, also etwa dem fünffachen der Gestehungskosten konventioneller Kraftwerke (Quelle: Westfälisches Energieinstitut).

Mit derart hohen und verlässlichen Erträgen kann derzeit kein Kraftwerksbetreiber kalkulieren. Die Diskussionen über Strom- und Gaspreisbremsen oder über die Abschöpfung von „Übergewinnen“ macht deutlich, dass man sich über die lange Laufzeit von Kraftwerken von ca. 50 Jahren kaum auf die Aussagen von Politikern verlassen kann. Die Entwicklung der Stromnachfrage (verlässliche Förderung von Elektroautos oder Wärmepumpen) steht auch auf sehr wackeligen Füßen. H2-Kraftwerksbetreiber können bei dieser erratischen Politik eigentlich nur verlieren: Bei Überkapazitäten werden keine kostendeckenden Preise erzielt und bei guter Auslastung werden die kostendeckende Preise vermutlich gedeckelt oder die Übergewinne (Preise abzüglich Grenzkosten) abgeschöpft.

Folge: Hohe Preise am Terminmarkt, hohe Volatilität am Kassamarkt

Und was bedeutet das für die Strommärkte? Für den Terminmarkt werden kaum neue Kapazitäten aufgebaut und Stadtwerke und Industrie werden sich dort bald um die angebotenen mickrigen grundlastfähigen Ressourcen (Biomasse, Wasserkraft, Geothermie) balgen. Die Preise werden im kommenden Jahrzehnt nur einen Trend kennen – deutlich nach oben. Erst wenn sich dort die Preise dauerhaft über 540 Euro/MWh stabilisieren, wird privates Kapital für H2-Kraftwerke mobilisiert werden können (Vollkosten werden dann gedeckt).

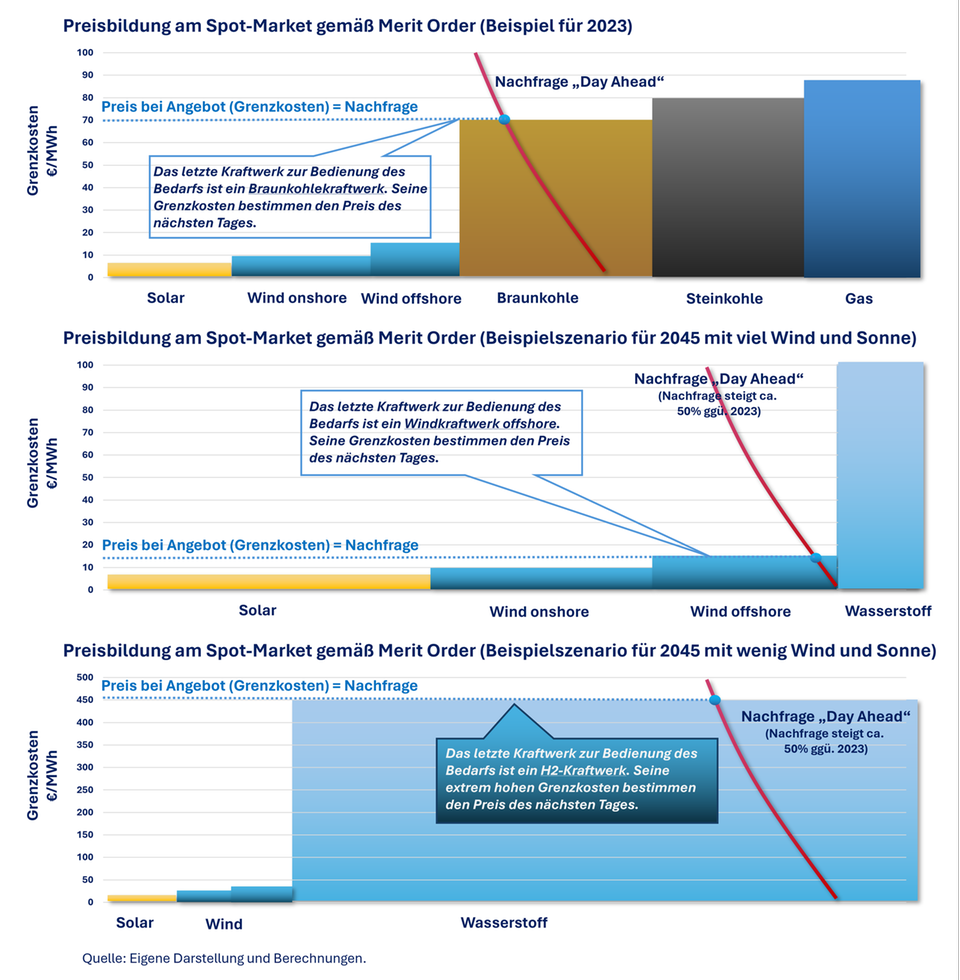

Am Kassamarkt resultieren die Preise ebenfalls aus Angebot und Nachfrage. Da die Nachfrage recht starr ist, bestimmt mehr oder weniger die Einsatzfolge der Kraftwerke (Merit Order) die Angebotskurve bzw. die Preise am Spot-Market. Kraftwerksbetreiber werden 1 Megawattstunde (MWh) nur anbieten, wenn der aktuelle Preis für die Megawattstunde die variablen Kosten (Grenzkosten) deckt. Die niedrigsten Grenzkosten für die letzte nachgefragte Einheit bestimmen deshalb maßgeblich den Preis am Kassamarkt (siehe Abbildung unten).

Die Grenzkosten von erneuerbaren Energien (nahezu null) und H2-Kraftwerken (ca. 450 Euro je MWh) haben eine extrem große Bandbreite. Bei windigem Wetter mit viel Sonnenschein werden die Kassapreise an der Strombörse deshalb häufig negativ werden. Bei windarmen Tagen im Winter werden die Preise dagegen in Richtung der Grenzkosten von H2-Kraftwerken steigen. Sollten in den nächsten Jahren nicht genügend H2-Kapazitäten geschaffen werden, was sehr wahrscheinlich ist, muss sogar häufiger mit einem Short-Squeeze gerechnet werden – die Preise gehen dann durch die Decke.

Fazit: Schlechte Zeiten für Stromkunden, gute Zeiten für Spekulanten

Für die Nachfrager von Strom (Stadtwerke und Industrie) brechen deshalb – im wahrsten Sinne des Wortes – dunkle Zeiten an. Es wird Zeiten geben, in denen sie ihren Bedarf nicht decken können oder Mondpreise bezahlen müssen. Stadtwerke werden dann in eine ähnliche Lage geraten wie die Banken in der vergangenen Finanzkrise: Langfristige Lieferverpflichtungen auf der Absatzseite werden nicht durch entsprechend lange Verträge auf der Einkaufseite gedeckt. Es wird nicht lange dauern, bis diese erheblichen operationalen Risiken zu Schieflagen bei vielen Stadtwerken führen werden. Und auch die deutsche Industrie wird bei deutlich steigenden und sehr unsicheren Strompreisen das Weite suchen.

Die Produzenten von grundlastfähigem und klimafreundlichem Strom aus Biomasse, Wasserkraft oder Geothermie werden dagegen bei jedem Short-Squeeze am Kassamarkt über die Windfall-Profits jubeln. Erfahrungsgemäß locken hohe Volatilitäten auch viele Spekulanten und Hedge-Fonds an. Mit dem Verkauf von Strom am Terminmarkt entsteht eine Short-Position, die man bis zum Terminzeitpunkt durch einen Rückkauf des Kontraktes bei niedrigeren Preisen gewinnbringend schließen kann. Mit anderen Worten: Aufgrund der hohen Volatilität erhalten die Anbieter von Strom wertvolle Optionen, die sie in Zukunft sehr häufig gewinnbringend ausüben können. Das hat absurde Folgen für den Strommarkt: Die Ausübung der Optionen (Rückkäufe der Futures) ermöglich Gewinne für die Anbieter, ohne dass zusätzlicher Strom produziert wird.