Die Perlenkette am Männerhals ist angesagt: Von Harry Styles bis A$AP Rocky tragen männliche Stars selbstbewusst Schmuck, der einst als rein weiblich galt. Junge Menschen entdecken Accessoires jenseits von Ehering und Uhr neu. Der Kauf von Schmuck durch Männer ist im vergangenen Jahr um 150 Prozent gestiegen. Die aktuelle Ausstellung „Faszination Schmuck“ im Kölner Museum für Angewandte Kunst zeigt 7000 Jahre Schmuckgeschichte – und macht deutlich: Schmuck wurde vor 40.000 Jahren viel gleichberechtigter getragen als heute.

Capital: Frau Hesse, beginnen wir mit einer Grundsatzfrage: Was ist eigentlich Schmuck – und wie alt ist die Geschichte des Schmückens?

PETRA HESSE: Schmuck hat verschiedene Bedeutungsebenen, und die reichen weit zurück. Die ältesten Funde gehen bis zu 40.000 Jahre zurück – und damals wurde er gleichberechtigt von Männern und Frauen getragen. Schmuck ist zunächst dekorativ, besitzt aber immer auch symbolische Dimensionen: Zugehörigkeit zu einer Gruppe, Status, Reichtum, Macht. Dazu kommen religiöse oder magische Bedeutungen – etwa Amulette als Schutz vor Krankheit. Schmuck ist damit, ähnlich wie Kleidung, ein erstes sichtbares Zeichen und ein Kommunikationsmittel. Er ist mit der Mode zusammen das wichtigste Instrument, um bestimmte Codes zu formulieren.

Welcher Zweck stand in der Frühzeit im Vordergrund?

Wir haben aus dieser Zeit nur archäologische Funde, keine schriftlichen Zeugnisse. Aber schon damals verwies Schmuck auf eine Gruppenzugehörigkeit und hatte magische Funktionen. Sobald wir bildliche Motive haben – ich denke an das ägyptische Reich – wissen wir natürlich mehr über die symbolische Aufladung durch Themen wie Status und Macht.

Auf der Straße sieht man heute plötzlich wieder junge Männer mit Perlenketten. Ist das wirklich ein neuer Trend oder kehrt nur etwas Vergessenes zurück?

Die Perlenkette gibt es seit der Antike und wurde ursprünglich gerade auch im Persischen Reich von hochstehenden Persönlichkeiten getragen – von Männern wie Frauen. Im 19. Jahrhundert wurde sie dann ein rein weiblich ausgerichtetes Accessoire. Ihre neuerliche Renaissance ist ein gutes Beispiel dafür, wie mit klassischen, sogar konservativen Traditionen gebrochen wird. Die Perlenkette steht plötzlich nicht mehr für ein bestimmtes Frauenbild, sondern vielmehr für Genderfluidität. Eine neue Generation entdeckt sie im Schrank der Mutter oder Großmutter und erlaubt ihr ein Revival.

Sie erwähnen das 19. Jahrhundert als Wendepunkt. Wann genau schrumpfte der männliche Schmuckkasten so drastisch?

Der Wechsel kommt nach der Französischen Revolution und der Etablierung einer neuen Männermode, geprägt von der englischen Mode des ausgehenden 18. Jahrhunderts. Bis dahin hat der Mann genauso aufwendige Kleidung getragen wie die Frau. Mit dem frühen 19. Jahrhundert kommt der dunkle, dreiteilige Anzug auf und Männer wollen ihre Seriosität zeigen, ihre hohe wirtschaftliche und gesellschaftliche Stellung demonstrieren. Das drückt sich durch eine sachlich reduzierte Kleidung aus. Als Schmuck trägt man nur noch den Ehering, Manschettenknöpfe, die Krawattennadel und eine Taschenuhr. Im Gegensatz dazu wird mit dem Biedermeier die Frau das dekorative Element des Mannes. Der Reichtum und die Macht werden über ihre Kleidung und ihren Schmuck ausgedrückt.

Was sind herausragende Männerschmuck-Stücke aus Ihrer Sammlung?

Ein besonderes Stück ist eine Gürtelschließe aus dem späten Mittelalter. Die ist aus Bein gearbeitet und zeigt ein Porträt, vermutlich einen Christuskopf. Man geht davon aus, dass dieser Gürtel ursprünglich von einem Bischof oder im klerikalen Kontext getragen wurde. Herausragend finde ich auch eine Hutagraffe, ein Hutschmuck speziell für Männer, der im Spätmittelalter aufkommt und in der Renaissance richtig Fahrt aufnimmt. Wir haben ein Beispiel mit dem Porträt von Kaiser Karl V. nach einem Gemälde von Tizian. Es entstammt der Zeit des Humanismus, wo der Mensch als eigenständige Persönlichkeit eine große Bedeutung erhält.

Haben Sie auch modernere Beispiele?

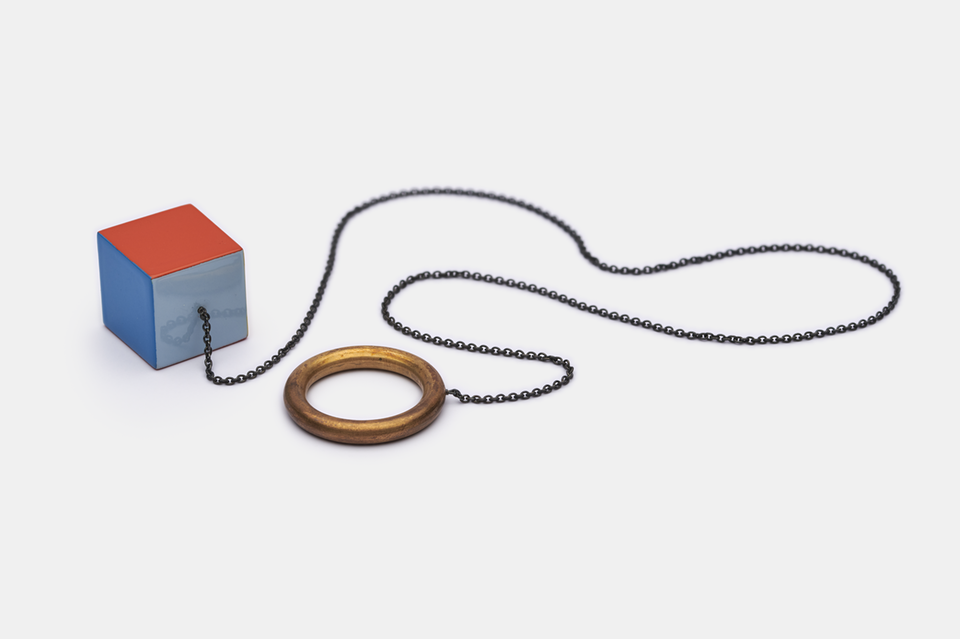

Als lokalkoloristisches Beispiel finde ich den sogenannten Rhönring von Alfred Biolek spannend. Er enthält im Ringkopf tatsächlich ein Stück eines über 300 Jahre alten Tisches aus der Rhön, an dem er seine Gäste bewirtet hat. Kurz vor seinem Tod hat er uns diesen Ring und eine Brosche mit seinem Profil geschenkt. Dazu haben wir signifikante Beispiele von zeitgenössischem Autorenschmuck: Lutz Fritsch hat einen Ring entworfen – eine schlichte Ringschiene mit langer Kette und farbigem Würfel, den man wie ein „Fifi" tragen kann, sowohl von Männern wie von Frauen. Bedeutende Schmuckkünstler wie Bernhard Schobinger oder Peter Skubic haben Broschen gemacht, die schon zur Entstehungszeit genderneutral geplant waren.

Die Brosche scheint ja überhaupt ein Comeback zu erleben.

Die Brosche ist neben den klassischen Accessoires wie Uhren oder Manschettenknöpfen ebenfalls ein von Männern wiederentdecktes schmückendes Element, das einen hohen Grad an Individualität erlaubt. Broschen werden zu allen möglichen Kleidungsstücken getragen: zum Anzug am Revers, aber genauso zu einem Sweatshirt. Ein Statement, das den persönlichen modischen oder künstlerischen Geschmack präsentiert.

Die Armbanduhr gilt heute als das männliche Schmuckstück schlechthin. War das schon immer so?

Nein, das ist interessant: Die Armbanduhr kommt spannenderweise im Damenschmuck auf, nämlich Anfang des 19. Jahrhunderts, weil die Kleidung der Frau keine Taschen hatte. Erst in den 1930er Jahren setzt sich die Armbanduhr beim Mann durch. Heute ist sie das wichtigste schmückende Statussymbol des Mannes – und gleichzeitig eine Geldanlage.

Tatsächlich wird ja in der Presse immer wieder über Politiker und ihre Uhren berichtet.

Genau! Ich habe einen Artikel über Armbanduhren und Politiker gelesen. Friedrich Merz etwa trägt heute eine schlicht-noble Uhr von Union Glashütte, die als „staatsmännischer“ beschrieben wird als seine früheren Rolex-Modelle. Der Träger überlegt also ganz bewusst: Welche Uhr trage ich zu welchem Ereignis? Was will ich als Persönlichkeit zum Ausdruck bringen? Uhren können zum Teil auch Kultcharakter haben. Nehmen wir nur die Uhrensammlung von Michael Schumacher, die vor einigen Jahren zu horrenden Preisen versteigert wurde.

Das Stichwort Perlenketten bei jungen Männern – wie erklären Sie sich diese Entwicklung kulturhistorisch?

Dies hängt stark mit den allgemeinen Modetrends zusammen. Impulsgebend war hier sicherlich die Hip-Hop-Musikszene der 80er Jahre, die männlich geprägt war – schwarze Männer, die sich üppig mit mächtigen Ketten und Ringen geschmückt haben. Später trugen dann die männlichen Models für Karl Lagerfelds Chanel-Kollektionen lange Ketten, zum Teil auch Perlenketten. Was jetzt passiert: Junge Menschen tragen Perlenketten ganz selbstbewusst zum Hoodie, statt wie in den 1950er und 1960er Doris Day und Audrey Hepburn zum „kleinen Schwarzen“. Größer kann der Unterschied eigentlich nicht sein, optisch wie ideell.

Wie würden Sie die Schmuckgestaltung der letzten zwei Jahrzehnte charakterisieren?

Anders als in früheren Stil-Epochen gibt es heute kein einheitliches „kleines Schwarzes“ des Schmucks. Stattdessen werden zunehmend mehr gesellschaftsrelevante Themen aufgegriffen. Die Schmuckkünstler setzen sich mit aktuellen Fragestellungen auseinander: Identität, Nachhaltigkeit, persönliche Statements, teilweise auch Politik. Wir haben eine Kette des Schmuckkünstlers Nhat-Vu Dang, der vietnamesische Wurzeln hat, und traditionelle vietnamesische Keramik als Inspiration für einen Anhänger verwendet – damit spielt er mit seiner eigenen Herkunft und Identität. Das Prinzip, Fundstücke aus schmuckfremden Bereichen zu verwenden, ist ein aktuelles Phänomen – dem Thema Nachhaltigkeit geschuldet.

Apropos religiöse Symbolik: Welche Rolle spielt Religion heute noch? Ist sie durch Kapitalismus als Ersatzreligion abgelöst worden?

Religiöse Symbolik ist weiterhin präsent – vom Kreuz bis zu anderen Glaubenssymbolen. Gleichzeitig werden diese Motive oft modisch adaptiert. Natürlich kann man Luxus-Schmuck auch als Ersatzreligion begreifen: Wenn Geld und Status zum Glaubenssystem werden, werden bestimmte Schmuckstücke zum Kultobjekt. Es gibt Schmuck, der vom Material her sehr luxuriös ist und als Wertanlage dient – das spiegeln aktuelle Auktionsergebnisse wider. Schmuck hat also immer beides: persönliche Bedeutung und Wertanlage.

Nun droht aber auch ein Revival sehr traditioneller, patriarchaler Konzepte von Männlichkeit. Ist da zu befürchten, dass dieses Experimentierfeld wieder kleingemacht wird?

Das ist eine schwierige Frage, aber ich glaube, es wird beides geben. Unsere Gesellschaft ist nicht homogen, sondern vielfältig, und diese Vielfalt wird Bestand haben. Gerade die junge Generation muss ja auch etwas entgegensetzen, um sich behaupten zu können. Mit Kleidung und Schmuck konnte man schon immer politische Statements abgeben. Denken Sie an die AIDS-Schleife oder die „Atomkraft? Nein danke“-Buttons – auch das ist Schmuck im weiteren Sinn. Da steckt viel Potenzial für die Zukunft drin.

Glauben Sie, der Männerschmuck-Trend bleibt bestehen?

Die Mode wird zunehmend genderfluid, und das ist eine gesellschaftliche Entwicklung, die sich nicht so einfach zurückdrehen lässt. Die jungen Menschen tragen diese Veränderungen sehr selbstbewusst. Vielleicht werden diese Tendenzen sogar stärker, weil mit Kleidung und Schmuck schon immer gesellschaftskritische Aussagen gemacht wurden. Schmuck war schon immer auch politisch.