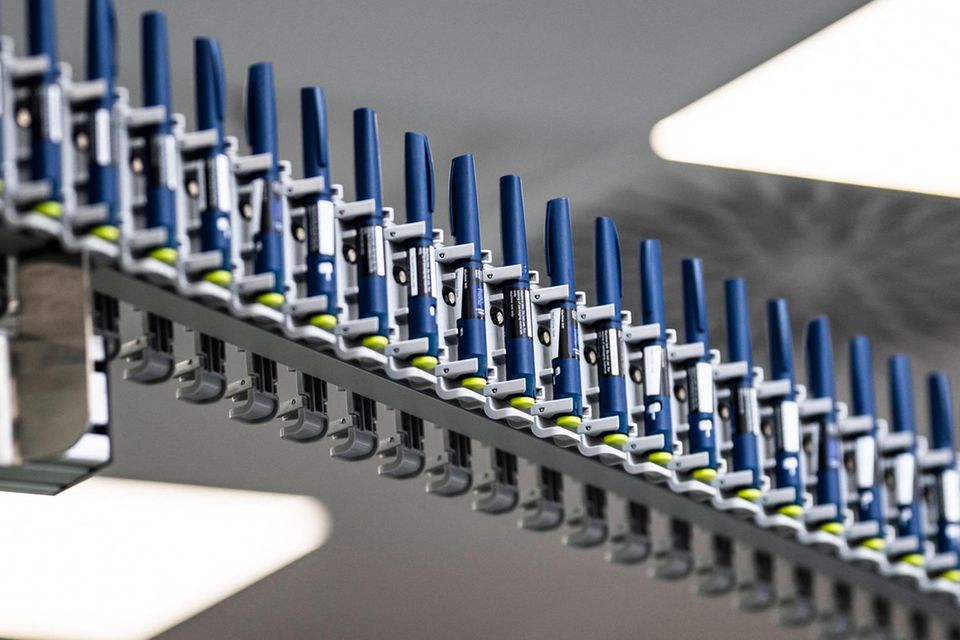

So fängt es an, heiß, schmutzig, formlos. Zwei armdicke Grafitelektroden ragen von oben mit 700 Kilowatt aus dem 40 Jahre alten bulgarischen Lichtbogenofen, über dessen rostigem Gedärm eine gelbbraune Staubschicht liegt. Von ihnen breitet sich eine Hitze aus, die sich auf alles in der staubigen Halle überträgt. 1650 Grad.

Bis zum Rand ist der Kübel gefüllt, der bestimmt eineinhalb Meter hoch ist. Die glühende Masse schwappt bedenklich, wenn er an einem Kran durch den Raum schwebt. Ein Leuchten geht von ihr aus. Dann Funkenflug in alle Richtungen. „Jetzt können Sie sehen, wie heiß die Suppe ist“, ruft Clemens Schmees. Der Arbeiter, der die Masse herbugsiert, kommt ihr gefährlich nah. Im nächsten Moment lässt er sie sich in den Kasten ergießen, der auf dem Boden steht. Damit verwandelt sich der Saal noch einmal. Ein Flackern, eine Hitzewelle, Atem anhalten. „Hier schmatzt das so richtig“, freut sich Schmees, der Firmenchef. „Das läuft wie Pudding.“ Geschmolzener Edelstahl, eine Chrom-Nickel-Legierung, darum eher zähflüssig. In der Halle Schweigen. Flammen züngeln über dem Kasten, der die Gießform birgt. Auf dem Boden, der zentimeterdick mit schwarzem Sand bestreut ist, glüht hier und da Verschüttetes. Wäre der Sand nicht, es wäre in alle Richtungen gespritzt.

So also beginnt das Leben einer Skulptur: wie ein Feuerwerk in der Edelstahlgießerei Schmees, in einer zugigen, schmutzgesättigten Halle am Stadtrand des Elbestädtchens Pirna bei Dresden. So startet ein Kunstwerk seinen Weg aus dem Dunkel ins Licht.