Der digitale Wandel ist eine der großen Herausforderungen für die deutsche Wirtschaft. Wirklich bereit dafür scheinen die Unternehmen aber nicht zu sein, glaubt man Rankings, Einschätzungen und Studien. Dabei hat Deutschland bewiesen, dass es auch digitaler Vorreiter sein kann. Ende der 1980er entwickelten Forscher am Fraunhofer Institut das MP3-Format – noch heute eins der zentralen Format für digitale Audiodateien. Auch der Software-Konzern SAP – nach seinem Umsatz gemessen das weltweit drittgrößte börsennotierte Unternehmen der Branche – gilt seit den 1970ern-Jahren als Vorreiter deutscher Technologie-Firmen.

Auch heute stellen sich deutsche Unternehmen mit eigenen Entwicklungen der digitalen Herausforderung. Und das sind beileibe nicht nur Start-ups. Traditionsreiche Firmen und Konzerne aus etablierten Branchen digitalisieren Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsabläufe. Zur Optimierung der eigenen Arbeitsabläufe wird hier schon längst auf Sensoren, Apps und speziell entwickelte Software zurückgegriffen. Capital stellt zehn deutsche Tech-Erfindungen vor:

Diese digitalen Erfindungen kommen aus Deutschland

Online Make-Up kaufen und digital testen, ob es zum eigenen Gesicht passt? Was nach einer Zukunftsvision klingt, ist in einer Düsseldorfer Douglas-Filiale längst Realität. Kundinnen können Make-Up und Kosmetika hier mit einem virtuellen Spiegel testen. Möglich macht das eine App, die die Parfümeriekette gemeinsam mit der L’Oréal-Tochter Modiface entwickelt hat. Mittels Augmented Reality – also digital erweiterter Realität – können Nutzer hier ihr geschminktes Ich sehen, ganz ohne einen Fuß vor die Tür setzen zu müssen. Noch läuft die Testphase für eine ausgewählte Produktpalette. Danach sollen mehr Marken an dem Projekt beteiligt werden.

Platzsparendes Parken wird immer wichtiger – auch in Parkhäusern. Um den Platz zu sparen, den Fahrer und Beifahrer beim Aussteigen brauchen, können selbstfahrende Autos helfen. Viele Hersteller arbeiten deshalb bereits daran, dass ihre selbstfahrenden Autos sich enger nebeneinander stellen, sobald der Fahrer ausgestiegen ist. Noch ist die Technik aber nicht ausgereift. Der Autozulieferer Bosch hat dagegen nicht beim Auto, sondern beim Parkhaus angesetzt: Im Parkhaus des Mercedes-Benz-Museums in Stuttgart kann deshalb eine speziell ausgerüstete Flotte von Pilotfahrzeugen alleine einparken. Dabei werden die Autos von Dutzenden im Parkhaus verteilten Sensoren geleitet. Nach Angaben von Bosch lässt sich so 20 Prozent mehr Platz gewinnen. Im Juli 2019 gaben die Behörden für das System eine offizielle Betriebsgenehmigung.

Licht, Heizung und Haushaltsgeräte können ganz bequem vom Smartphone aus bedient werden. So lautet das Versprechen von Smarthomes. Das einzige Problem: Der Zugang über den Router ist anfällig für Hacker. Wer sein vernetztes Eigenheim schützen will, musste bisher auf komplexe Verfahren zurückgreifen, zudem lässt sich das System nur schwierig von außen warten. Der Lichtschalterproduzent Gira hat dagegen eine einfache Lösung entwickelt. Seine S1-Box funktioniert wie ein Türsteher für das Smarthome: Versucht der Nutzer, vom Urlaubsort aus mit dem Smartphone seine Heizung zu regeln, organisiert das Gerät eine verschlüsselte Kommunikation mit der Haustechnik. Das System erlaubt es auch, einem Elektriker für begrenzte Zeit Zugriff von außen zu geben. Er muss nicht extra für die Wartung anreisen.

Nachblutungen zählen zu den häufigsten Komplikationen der Herzchirurgie. Während sie von Ärzten und medizinischem Personal oft erst spät bemerkt werden, stellen sie für die betroffenen Patienten eine große Gefahr dar. Ein Team am Deutschen Herzzentrum Berlin arbeitet daran, mit einer eigenen Software mögliche Nachblutungen vorherzusagen. Dazu werden Blutdruckwerte, Daten zur Herzaktivität und Krankheitsverläufe früherer Patienten ausgewertet. Ein Algorithmus sucht diese Daten nach Mustern ab und wird immer weiter verfeinert. In Zukunft soll das System eine Warnmeldung absetzen, wenn die Wahrscheinlichkeit für eine Komplikation hoch ist.

Immer mehr Haushaltsgeräte lassen sich mit dem Smartphone oder miteinander vernetzen. Für Hersteller von Armaturen und Zubehör ist das eine Herausforderung: Einerseits können sie nicht komplett auf digitale Funktionen verzichten. Andererseits lohnt es sich kaum, eigene Software oder IT-Systeme zu entwickeln. Die Technik muss da sein, ist aber nicht das zentrale Kaufkriterium. Der Mittelständler Dornbracht hat eine vernetzte Küche entwickelt, die andere Systeme einbindet. Sie ist mit der Smarthome-Plattform von Digitalstrom verbunden und hat eine offene Schnittstelle. Dadurch kann zum Beispiel auch der Google-Sprachassistent genutzt werden. Um Wasser laufen zu lassen und dessen Temperatur zu regeln, ergeben sich so mehrere Möglichkeiten: per Digitalregler, per Fußsensor oder per Sprachsteuerung.

Die Arbeit auf Baustellen zu überwachen ist ein mühsames Geschäft. Um bei einzelnen Bauabschnitten Pfusch zu vermeiden und die Anforderungen von Auftraggebern zu erfüllen, sind regelmäßige Besuche von Sachverständigen nötig. Dafür wird viel Personal gebraucht. Gleichzeitig werden die Termine in der Realität nicht immer wahrgenommen. Das verlängert wiederum die Bauzeiten. Der Massivhaus-Hersteller Viebrockhaus hat die Tochterfirma IfB für virtuelle Baustellenbesuche gegründet: Die Bauträger schicken einen Mitarbeiter mit Tablet über die Baustelle. Von dort wird eine Verbindung zur Zentrale der Bauprüfgesellschaft aufgebaut. Die dortigen Ingenieure können aus der Ferne die Kamera betätigen und Bilder von der Baustelle machen. Der Fortschritt wird begutachtet, die Daten für spätere Prüfungen gespeichert.

Nicht nur das Smarthome, sondern auch der Arbeitsplatz wird immer digitaler. Für viele Firmen steigt damit aber auch die Angriffsfläche für Hackerangriffe. Denn die notwendigen Sicherheitsupdates für viele Geräte bleiben immer mal wieder aus. Ein weiteres Problem: Vor allem Maschinen sind meist auf langfristige Einsätze ausgelegt – und neue Software auf alten Geräten zu installieren, ist nicht immer leicht. Giesecke + Devrient schafft da mit seinen Produkten Abhilfe. Über die Entwicklung von Chipkarten kam der Konzern, der früher vor allem Banknoten und Wertpapiere druckte, zur Sicherheitstechnik. Jetzt entwickelt er Hardware für Industriebetriebe, mit der Maschinen vernetzt werden können – ohne dass sie im Netz für Angreifer überhaupt sichtbar sind. Mit Kryptografie und eigener Software wird das System noch weiter gegen Hacker geschützt.

Eine Reifenpanne ist ärgerlich und kann ganz schön teuer werden – vor allem im Lastwagenverkehr. Zwar setzen die Flottenbetreiber darauf, die Reifen regelmäßig zu kontrollieren, noch bleibt diese Aufgabe aber häufig am Fahrer hängen. Gibt er Informationen über den Reifenzustand nicht sofort an die Zentrale weiter, erreichen sie die Flottenmanager oft zu spät. Autozulieferer Continental und Mobilnetzbetreiber Vodafone testen deshalb zusammen einen Sensor, der direkt am Reifen Temperatur und Luftdruck misst. Passiert der Lkw die Empfängerstation auf dem Hof des Betreibers, werden die Daten an einen Server übermittelt – und können dort abgerufen werden. Eine dazugehörige Software wertet die Informationen aus und schlägt Alarm, wenn es Probleme gibt.

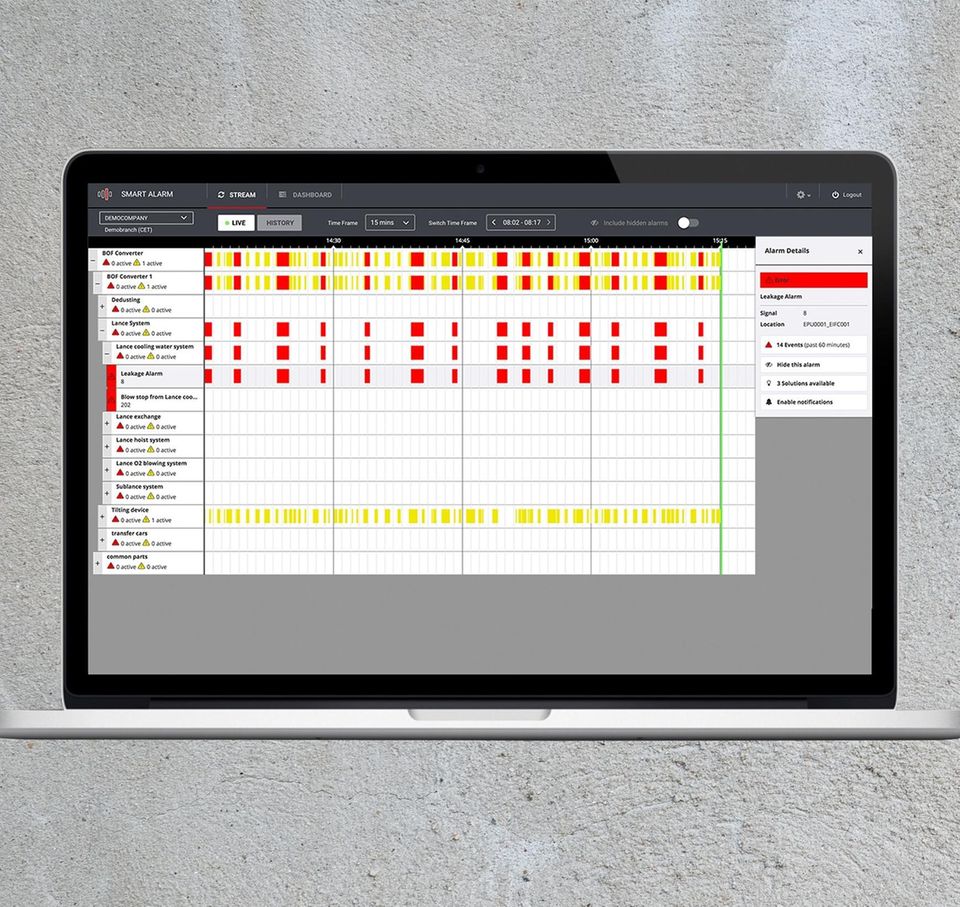

Eigentlich ist die 150 Jahre alte SMS Group als international aktiver Hersteller von Stahlwerken und Walzwerkstechnik bekannt. Seit 2016 gibt es aber auch die SMS Digital GmbH, ein digitales Tochterunternehmen. Sie soll vor allem im Servicebereich neue Angebote entwickeln, mit denen sich das traditionelle Geschäft ergänzen lässt. Eines der ersten Produkte ist eine Software, mit der die vielen Alarmmeldungen in Stahlwerken verwaltet werden können. Sie soll dazu beitragen, dass Ausfallzeiten verringert werden und der Reparateur nur dann eingreift, wenn es nötig ist.

Die Modebranche wird immer schnellebiger – und auch die Anzahl an Kollektionen steigt. Vom Konzept bis zum fertigen Kleidungsstück ist es allerdings ein aufwendiger Weg, der manchmal mehrere Anläufe mit eigens entwickelten Prototypen beinhaltet. Das kostet Zeit und Geld. Das ostwestfälische Unternehmen Brax Leineweber entwirft Hemden und andere Kleidung dagegen mithilfe von 3D-Kameras und einer Software der IT-Firma Human Solutions. Im Computer sind verschiedene Stoffstrukturen, Farben und Passformen gespeichert. Die werden an virtuellen Models getestet, deren Formen vorher eingescannt wurden. So braucht das Unternehmen deutlich weniger echte Prototypen – und spart pro Entwurf etwa einen Monat Zeit.