Alle klagen über die schwache deutsche Wirtschaft. Unternehmen wollen mehr Investitionen, doch die Politik tritt auf der Stelle – und die Gesellschaft wünscht sich ein Ende der gefühlten Dauerkrise. Doch steil aufwärts wird es auch 2024 nicht gehen: Die Bundesregierung erwartet für das laufende Jahr nur ein Wachstum des Bruttoinlandsproduktes (BIP) von 0,2 Prozent. Die Auswirkungen der miesen Wirtschaftslage spürt jede und jeder auch im Alltag – besonders in diesen vier Bereichen:

1. Die Psyche

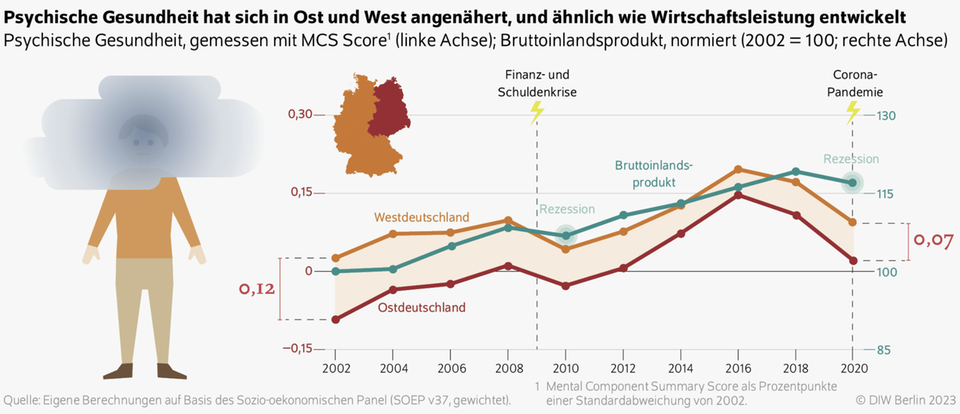

Das arbeitnehmernahe Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hat in einer Studie herausgefunden, dass sich die psychische Gesundheit in den vergangenen 20 Jahren ähnlich entwickelt hat wie die Wirtschaftsleistung. Demnach verschlechtern wirtschaftliche Abschwünge im Schnitt die psychische Gesundheit der Bevölkerung, bei Aufschwüngen geht es auch mit dem Wohlbefinden bergauf.

Gegen Ende der Erhebung begann mit der Corona-Pandemie 2020 aber eine Rezession, also ein wirtschaftlicher Abschwung. Die psychische Gesundheit nahm deutlich ab. Als einen Grund dafür nennt die Studie zunehmende Sorgen der Menschen um gesellschaftliche und ökonomische Kosten. Die Situation der vergangenen Jahre habe dabei eine besondere Herausforderung dargestellt: „Die Corona-Pandemie, der russische Angriffskrieg und die Klimakrise sind Ereignisse, die bei vielen Menschen Sorgen und Ängste ausgelöst haben und sich negativ auf ihre psychische Gesundheit auswirken“, heißt es in der DIW-Studie. „Hinzu kommt nun, dass die wirtschaftlichen Folgen – also Energiekrise, Inflation, Rezession – die psychische Gesundheit zusätzlich belasten dürften.“

Tatsächlich zeigen aktuelle Umfragen, dass viele Menschen erschöpft sind. In einer Studie des Hamburger Piktum Institutes unter Mitarbeitenden aller Alters- und Hierarchiestufen gibt jede zweite Person an, heute weniger Kraft zu haben als noch vor drei Jahren. Jeder dritten berufstätigen Person in Deutschland fehlt zudem die Energie für die tägliche Arbeit. Die wirtschaftliche Lage des Landes gaben dabei rund 42 Prozent der Befragten als eines der kraftraubendsten Themen an; neben der Politik und der Vielzahl der Krisen. Auch persönliche finanzielle Sorgen, eine mögliche Folge der Inflation, nannten 39 Prozent als Krafträuber.

Dieser Trend zeigt sich auch im Krankenstand, der 2023 so hoch war wie lange nicht: Die Krankenkasse DAK kam auf 20 Fehltage pro Beschäftigtem, bei den Arbeitgebern sind laut dem Dachverband der gesetzlichen Krankenkassen rund 82 Millionen Krankmeldung eingegangen. Das kostet viel Geld und belastet die Wirtschaft abermals, zeigt aber vor allem, dass sich die schwierige Gesamtsituation tatsächlich auf den einzelnen auswirkt – auch wenn sich die psychische Gesundheit der Deutschen in den vergangenen 20 Jahren insgesamt verbessert hat.

Als zweiten Grund für die psychische Belastung während einer Wirtschaftskrise nennt die DIW-Studie übrigens Arbeitslosigkeit, weil Menschen dadurch unmittelbar betroffen sind.

2. Die Karriere

Trotz der schwierigen Wirtschaftslage zeigt sich der deutsche Arbeitsmarkt zwar bisher erstaunlich robust mit einer Arbeitslosenquote von 6,1 Prozent im Februar. Doch die saisonbereinigte Arbeitslosenzahl stieg im Februar stärker als erwartet. „Die Zahl der gemeldeten offenen Stellen ging im Februar leicht zurück“, sagt Mark Schattenberg, Volkswirt bei der Deutschen Bank, zur aktuellen Lage. „Arbeitsmarktfrühindikatoren deuten auf zögerliche Neueinstellungen hin, wenngleich in vielen Wirtschaftszweigen Fachkräfte weiterhin händeringend und in großem Maß gesucht werden.“ So zeigt das Beschäftigungsbarometer des Münchener Ifo-Instituts, dass gerade IT-Dienstleister und Berater noch händeringend gesucht und eingestellt werden.

Insgesamt wollen Unternehmen in Deutschland aber weniger Personal einstellen. „Die wirtschaftlich flaue Entwicklung lässt die Unternehmen bei Neueinstellungen zögern“, sagt Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. „Auch der Abbau von Arbeitsplätzen ist nicht mehr ausgeschlossen.“ Das gelte insbesondere für die Industrie und den stationären Einzelhandel. Hier kann es für den einzelnen also bald schwieriger werden, einen Job zu finden. Insgesamt ist die Situation aber längst nicht so angespannt wie in früheren Wirtschaftskrisen.

3. Konsum

Vom Gehalt bleibt der arbeitenden Bevölkerung wegen der erhöhten Inflation mittlerweile weniger übrig. Denn infolge der Coronapandemie und des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sind die Preise für Energie und Lebensmittel in den vergangenen Jahren überproportional gestiegen. Die Inflation lag noch im Sommer 2023 bei über sechs Prozent und auch jetzt sind viele Produkte im Supermarkt teurer als früher, was jeder beim Einkaufen merkt.

Obst war im Januar laut Statistischem Bundesamt mehr als 10 Prozent teurer als ein Jahr zuvor, Gemüse acht und Getreideerzeugnisse wie Brot gut fünf Prozent. Bei Haushaltsenergie zeichnet sich gerade ein Preisrückgang ab, Fernwärme verteuerte sich allerdings um mehr als 13 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Was das für einen selbst bedeutet, kann man mit dem persönlichen Inflationsrechner des Statistischen Bundesamts ausrechnen. Hier können Verbraucherinnen und Verbraucher ihre monatlichen Ausgaben für verschiedene Güter eintragen und so ihre persönliche Inflationsrate berechnen.

Unabhängig von der jeweiligen Höhe hat die Inflation einen Verlust an Kaufkraft zufolge. Das bedeutet, dass jeder und jede weniger konsumieren kann, also etwa seltener etwas Neues anschaffen oder ins Restaurant gehen kann – zumal auch das teurer geworden ist. Das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln rechnete aus, dass Corona-Pandemie und Ukrainekrieg pro Kopf 4800 Euro Konsum gekostet haben. Denn auch nach der Pandemie seien die Konsumausgaben nicht mehr in Schwung gekommen. „Wer früher einmal mehr ins Kino ging oder sich ein neues paar Schuhe kaufte, musste dann die gestiegenen Strom- oder Benzinpreise bezahlen“, so das IW. „Die hohe Inflation schränkte die Deutschen wieder bei ihren Einkäufen und in der Freizeit ein.“

Für den Februar erwartet das Statistische Bundesamt einen Rückgang der Inflationsrate auf 2,5 Prozent – der niedrigste Wert seit Juni 2021. Gegenüber Januar 2024 werden die Verbraucherpreise damit voraussichtlich um 0,4 Prozentpunkte steigen.

4. Mieten und Hauskauf

Deutlicher als die Inflation steigen mittlerweile die Mieten. Denn um der Inflation entgegenzusteuern, erhöhte die Europäische Zentralbank (EZB) mehrmals die Zinsen. Dadurch lohnte sich das Sparen für den einzelnen wieder mehr, aber Kredite wurden teurer. Den Hauskauf machte das für viele schwieriger oder vorerst ganz unmöglich.

Besonders in den Großstädten klettern die Mieten derweil unaufhörlich weiter. Laut einer Erhebung des Immobilienportals Immoscout24 lagen die Mietpreise für Bestandswohnungen Ende 2023 knapp sechs Prozent über dem Vorjahr. Für den einzelnen bedeutet das wiederum, dass weniger Geld zum Leben, Konsumieren und Sparen zur Verfügung steht.