Wenn der Staat Bestellungen aufgibt, ist das selten spektakulär. Doch im Fall des massenweisen Einkaufs von Masken und anderer Schutzausrüstung in der Corona-Krise ist das anders: Er liefert genug Stoff für einen Krimi. Erst verfügte der Bund zu Beginn der Pandemie über viel zu wenige Schutzmasken für das medizinische Personal. Nach einer beispiellosen Einkaufsoffensive unter Führung von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sitzt er nun auf viel zu vielen. Seit Monaten versucht das Gesundheitsministerium deshalb mithilfe externer Berater, ein völlig außer Kontrolle geratenes Bestellverfahren in den Griff zu kriegen. Längst geht es in Spahns Maskenkrimi, der mittlerweile auch mehrere Gerichte und Heerscharen von Anwälten beschäftigt, nicht nur um Milliardensummen. Es geht auch um die Frage, ob der Staat die Regeln für Aufträge in einer Pandemie einfach außer Kraft setzen kann – und was Verträge mit dem Staat wert sind.

Seit März, als Schutzmasken plötzlich weltweit knapp und hart umkämpft waren, hat der Bund nach Angaben des Gesundheitsministeriums rund drei Milliarden Schutzmasken beschafft. Dabei setzte er auf verschiedene Beschaffungskanäle – von direkten Verträgen mit Lieferanten über die Unterstützung deutscher Konzerne wie VW und BASF, die über gute Einkaufsnetzwerke in China verfügen, bis hin zu einem speziellen Auftragsverfahren mit Hunderten Lieferanten. Das Auftragsvolumen hinter den rund drei Milliarden Masken laut Spahns Ressort: ein „mittlerer einstelliger Milliardenbetrag“.

Darüber hinaus beauftragte das Gesundheitsministerium Ende März für den Maskeneinkauf auch einen zentralen Logistikdienstleister: die Firma Fiege. Für den Bund steuerte das Logistikunternehmen aus Spahns Nachbarwahlkreis im Münsterland den Lufttransport von Schutzausrüstung aus China nach Deutschland und übernahm im Inland die Lagerung und Weiterverteilung der Masken an die Bundesländer und die Kassenärztlichen Vereinigungen. Auf Anfrage von Capital bestätigte das Ministerium, dass der Auftrag an Fiege aufgrund der Dringlichkeit ohne Ausschreibung erfolgte. Die bisherigen Ausgaben für die Logistik bezifferte es auf einen „niedrigen dreistelligen Millionenbetrag“.

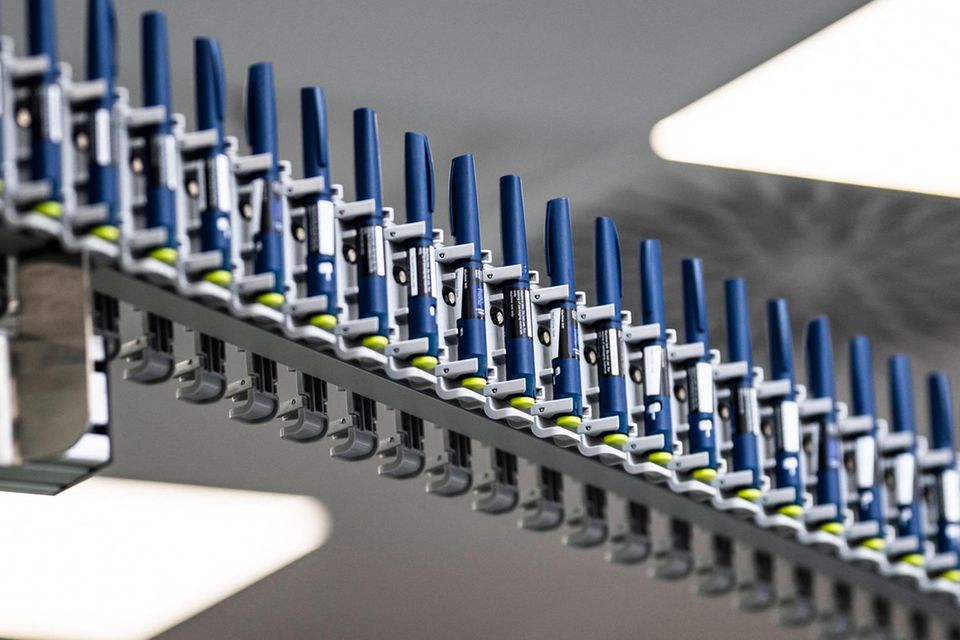

Eine Rolle spielte Fiege auch als zentraler Logistikdienstleister in jenem sogenannten Open-House-Verfahren, das im Zentrum der Kritik an Spahns Einkaufsmanagement steht. Allein in diesem speziellen Bestellverfahren erteilte der Bund Anfang April Zuschläge an 738 Maskenlieferanten, die ihre Ware Ende April in einem Zentrallager von Fiege in der Nähe von Erfurt anliefern mussten. Gesamtvolumen der Zuschläge: rund 6,4 Mrd. Euro.

Bei einem Open-House-Verfahren erhalten sämtliche Auftragnehmer einen Zuschlag, die angeben, bestimmte Auftragsbedingungen und Mindestmengen erfüllen zu können. Für den Staat hat ein solches Vergabeverfahren den Vorteil, dass es schnell geht, was Spahn und seine Berater im Frühjahr aufgrund der „eklatanten Knappheit der Güter auf dem internationalen Markt und der sich rapide verschlechternden weltweiten Krisensituation“ für vordringlich hielten. Der Nachteil eines Open-House-Verfahrens ist, dass vorab kaum kalkulierbar ist, wie viele Lieferanten mit welchen Stückzahlen teilnehmen. Ein zentraler Faktor dafür: der Preis. In diesem Fall garantierte das Gesundheitsministerium Anfang April seinen Lieferanten 4,50 Euro netto je Maske der Schutzklassen FFP2 und FFP3 für eine Lieferung von mindestens 25.000 Stück zu einem festen Termin – ein Preis, der offensichtlich mit dazu führte, dass der Bund von Auftragnehmern überrannt wurde und dass die anfänglichen Zuschläge das geplante Budget für dieses Beschaffungsverfahren deutlich überschritten.

Massiver Preisverfall bei Masken

Doch nach den Preisschüben wegen der weltweiten Nachfrageexplosion nach Schutzausrüstung zu Beginn der Pandemie im Frühjahr hat sich die Marktlage längst wieder deutlich entspannt. Schon seit Monaten lassen sich FFP2-Masken in China für weniger als ein Euro pro Stück beschaffen. Vergaberechtsexperten wie der Hanauer Anwalt Harald Nickel fordern daher den Bund auf, den im Open-House-Verfahren zugesagten Preis von 4,50 netto pro FFP2-Schutzmaske nachträglich zu überprüfen.

Nickel verweist auf eine Verordnung mit der sperrigen Bezeichnung „Verordnung PR Nr 30/53 über die Preise bei öffentlichen Aufträgen“, nach der bei Aufträgen des Staates für marktgängige Leistungen die preisrechtlich zulässigen Preise nicht überschritten werden dürfen. „Die Preisverordnung soll den Staat gerade im Falle von Lieferengpässen vor Ausbeutung schützen, also etwa auch bei besonderen Bedingungen im Fall einer Pandemie“, sagte Nickel. „Deshalb ist es angezeigt, dass die Preisbehörden die vereinbarten Preise überprüfen, um sicher zu gehen, dass dem Bund kein Vermögensschaden entsteht.“ Für die Prüfung zuständig ist in der Regel die Preisbehörde des Bundeslandes, in dem ein Auftragnehmer seinen Sitz hat.

In einem aktuellen Gutachten kommen auch die Wissenschaftlichen Dienste des Bundestags zu dem Schluss, dass die Preisverordnung grundsätzlich auch für die Beschaffung von Schutzmaterial während einer Pandemie gilt. In dem Gutachten, das Capital vorliegt, nehmen die Parlamentsjuristen zwar keine konkrete Bewertung von Spahns Open-House-Bestellverfahren vor. Sie bestätigen aber, dass vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße gegen die Preisverordnung eine Ordnungswidrigkeit darstellten. Bei einer „nachweislich zweckwidrigen Verwendung öffentlicher Gelder“ könne in bestimmten Fällen auch der Straftatbestand der Haushaltsuntreue erfüllt sein, heißt es in dem Gutachten. Dafür müsse jedoch im konkreten Fall nachgewiesen werden, dass ein „Vermögensschaden zumindest billigend in Kauf genommen worden ist“.

„Der Kern des Problems ist, dass wir keine ausreichenden Produktionskapazitäten für eine nationale Pandemiereserve in Deutschland geschaffen haben“, sagte Linken-Fraktionsvize Fabio De Masi, der sich seit Wochen bemüht, die Hintergründe des Maskenchaos aufzuarbeiten. „Nur deshalb mussten Hals über Kopf Masken zu horrenden Preisen beschaffen werden.“ Auf Anfrage bestritt das Gesundheitsministerium jedoch, dass es mit der Höhe der garantierten Preise im Open-House-Verfahren gegen die Preisverordnung verstoßen habe oder gar Haushaltsuntreue vorliege. Die Preise seien „nach sorgfältiger Abwägung auch unter Berücksichtigung der zum damaligen Zeitpunkt auf dem Markt gehandelten Preise festgelegt“ worden. Wegen der „äußersten Dringlichkeit“ und der „sehr starken Nachfragekonkurrenz“ habe man mit den festgelegten Preisen den Lieferanten einen „Anreiz zum Abschluss eines Vertrags mit dem Bund“ setzen müssen.

Zudem begründete das Gesundheitsressort den aus heutiger Sicht hohen Preis für die Masken auch mit den speziellen Vertragsbedingungen – etwa dass die Lieferanten ihre in der Regel in China produzierten Masken auf eigene Kosten zu einem festen Termin in das Verteilzentrum von Fiege in Thüringen transportieren mussten. Weiter verwies es auf Preisstichproben, die „nachträglich“ durchgeführt worden seien. Ende April seien „insgesamt 74 Stichproben von einfachen OP-Masken sowie FFP2- und FFP3-Masken in Deutschland“ ausgewertet worden, erklärte das Ministerium. „Der durchschnittlich ermittelte Marktpreis von FFP2-Masken lag zum Tag der Stichprobe bei 6,35 Euro netto und damit deutlich über dem festgesetzten Preis im Open-House-Verfahren.“

Beschaffungsstopp im Juni

In den Verträgen mit den Lieferanten verpflichtete sich der Bund zudem, den Kaufpreis für die Ware binnen sieben Tagen zu überweisen – unabhängig von etwaigen Mängeln an den Masken. Bei fehlerhafter Ware sollten die Lieferanten den Betrag zurückzahlen. In den Wochen, nachdem die 738 Zuschläge erteilt wurden, trat der Bund dann allerdings von zahlreichen Verträgen zurück, weil er eine verspätete Lieferung oder fehlerhafte Ware geltend machte. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums stellte sich rund jede fünfte Schutzmaske als unbrauchbar heraus. Aus Sicht des Ministeriums blieben am Ende noch knapp 400 Verträge, für die es eine Zahlungsverpflichtung anerkennt.

Während das Gesundheitsressort noch mit den Folgen des Open-House-Verfahrens kämpfte, erwies sich die Einkaufsoffensive des Bundes insgesamt schon bald als Erfolg – zumindest, was die Zahl der unter Vertrag genommenen Masken angeht. Binnen weniger Wochen sicherte sich die Bundesregierung über verschiedene Kanäle Hunderte Millionen Masken. Am 3. Juni beschloss das Bundeskabinett deshalb, die weitere Beschaffung zu beenden. Zuvor hatten einige Bundesländer signalisiert, keine Masken mehr annehmen zu wollen, weil die Lager voll liefen. Deutschland kann es sich heute sogar leisten, 250 Millionen Masken an die Weltgesundheitsorganisation zu spenden.

Angesichts des Überflusses an Schutzmasken begann der zuständige Corona-Beschaffungsstab der Bundesregierung nach dem Kabinettsbeschluss Anfang Juni, seine Lieferverträge zu überprüfen – nach eigener Darstellung mit dem Ziel, die Mengen und Preise „situationsgerecht anzupassen“. In anderen Worten: Der Bund wollte einen Teil seiner Abnahmeverpflichtungen gerne wieder loswerden.

Genau dieses Gefühl drängte sich auch einigen Lieferanten aus Spahns Open-House-Verfahren auf. In manchen Fällen kassierte der Bund im Nachhinein die Verträge unter Verweis auf angebliche Qualitätsmängel, ohne seinen Vertragspartnern jedoch die Berichte des mit der Prüfung der Masken beauftragten TÜV Nord vorzulegen. In anderen Fällen begründete der Bund seinen Rücktritt von Verträgen mit einer verspäteten Lieferung der Masken – obwohl der für die Abwicklung zuständige Logistiker Fiege zeitweise nicht genügend Kapazitäten hatte, um die Lieferungen planmäßig in seinem Lager in Thüringen anzunehmen. Mittlerweile kalkuliert das Gesundheitsressort nur noch mit Zahlungsverpflichtungen aus dem Open-House-Verfahren in Höhe von 1,2 Mrd. Euro – weniger als ein Fünftel der ursprünglich zugesagten Summe.

Um das Vertragschaos und die Kosten in den Griff zu bekommen, holte sich Spahns Ministerium auch Hilfe von außen. Im April schaltete es die Beratungsfirma EY ein – per „Dringlichkeitsvergabe“ ohne Ausschreibung. Seither verantwortet EY als Betriebsführer die Abwicklung der Maskenverträge. Anwälte von EY vertreten den Bund auch im Clinch mit Open-House-Lieferanten, die bis heute auf ihre Zahlungen warten und in mehreren Dutzend Klagen vor dem Landgericht Bonn auf Vertragserfüllung pochen.

Doch für Streit sorgen nicht nur die Bescheide, die EY im Namen des Bundes verschickt. Auch das Beratungsmandat selbst, das den Bund bis November 9,5 Mio. Euro kostet, ist zu einem Politikum geworden – erst recht, seitdem EY wegen der Rolle seiner Wirtschaftsprüfer in der Wirecard-Affäre schwer in der Kritik steht.

„Dass das Gesundheitsministerium beim Management des selbst verschuldeten Schutzmasken-Chaos auf große Beratungsunternehmen angewiesen ist und Aufträge freihändig vergibt, zeigt, dass der schlanke Staat vor allem eine fette Beute für die Interessen großer Beratungskonzerne ist“, sagte Linken-Fraktionsvize De Masi. Beim Oberlandesgericht Düsseldorf liegt zudem eine Klage des Vergaberechtsexperten Nickel, der die freihändige Auftragsvergabe an EY für unzulässig hält.

„Die drängende Anfangsphase der Pandemie rechtfertigt es nicht, sich den Mängeln des Open-House-Beschaffungsverfahrens jetzt nicht auf rechtmäßige Weise zu stellen“, sagte Anwalt Nickel. „Dazu hätte aus meiner Sicht auch gehört, externe Beratungsleistungen in einem Wettbewerbsverfahren zu vergeben, sofern sie tatsächlich erforderlich sind.“ Darüber hinaus hätte der Bund zumindest prüfen müssen, ob EY angesichts der bisherigen Ergebnisse einer seit Oktober 2019 laufenden Untersuchung im Bundeswirtschaftsministerium wegen der Rolle der Firma im Wirecard-Skandal ein geeigneter Auftragnehmer sei, sagte Nickel.

Das Gesundheitsministerium zeigt sich von der Kritik unbeeindruckt. Im August ließ Ressortchef Spahn einen Folgeauftrag für die Beratung des Bundes beim Einkauf von Schutzausrüstung ausschreiben. Das neue Mandat gilt für den Zeitraum von November bis Mai 2022 und geht von einem Auftragsvolumen von mehr als 25 Mio. Euro aus. Schaut man sich die Ausschreibungsbedingungen an, die von Bewerbern einen Mindestumsatz von 35 Mio. Euro im Jahr verlangen und damit mittelständische Beratungsfirmen ausschließen, würde man sich nicht wundern, wenn der Zuschlag erneut an EY ginge.

Probleme bei der Maskenverteilung

Bislang unbeachtet blieben dagegen andere, durchaus stattliche Nebenkosten, die bei der Einkaufsoffensive der Bundesregierung angefallen sind – auch die Ausgaben für den Transport und die Verteilung der Masken, die sich bislang immerhin auf rund 100 Mio. Euro summieren. Größter Empfänger: das Logistikunternehmen Fiege.

Auf Anfrage von Capital begründete das Gesundheitsministerium die Direktvergabe an Fiege damit, dass wegen der „außergewöhnlichen Notsituation“ am Beginn der Corona-Krise eine öffentliche Ausschreibung „nicht möglich“ gewesen sei. Zusammen mit dem Innen- und dem Verteidigungsministerium seien „Gespräche mit in Betracht kommenden Firmen“ geführt worden. Die „finale Entscheidung“ für Fiege sei erfolgt, da das Unternehmen „nach eigener Aussage über besondere Expertise in der Logistik von Medizinprodukten und Arzneimitteln“ verfüge. Allerdings werden Masken zumeist abgepackt auf Euro-Paletten transportiert, sodass sich die Notwendigkeit einer besonderen medizinische Expertise für den Transport nicht auf Anhieb erschließt.

Sowohl das Ministerium als auch das Unternehmen verwiesen darauf, dass Fiege bereits im Februar ein auf kritische Gesundheitsgüter zugeschnittenes Notfallkonzept vorgelegt und an seinem Standort in Thüringen umgesetzt habe. Nach Angaben der Firma kam über dieses Notfallkonzept auch der Kontakt zum Gesundheitsministerium zustande. Das Ministerium erklärte auf die Frage, in welchem Verhältnis Spahn zu den Spitzenvertretern der Logistikfirma aus seiner Münsterländer Heimat stehe, diese seien dem Minister bereits „aus anderen dienstlichen Zusammenhängen“ bekannt gewesen.

Mit dem Vertragsschluss Ende März wurde Fiege dann zum wichtigsten Logistikpartner des Bundes bei der Maskenbeschaffung. Doch bei der Verteilung der Masken kam es später zu Problemen, wie aus den Berichten des Beschaffungsstabes des Bundes hervorgeht, die Capital vorliegen. Demnach lieferte Fiege in einigen Fällen versehentlich auch Schutzmasken aus, die bei Qualitätstests durchgefallen und deshalb gesperrt waren. Im Mai wurden die Auslieferung durch Fiege daher zeitweise gestoppt und eine Inventur veranlasst. Das Unternehmen sei „daraufhin mit veränderten logistischen Aufgaben beauftragt“ worden, heißt es den Berichten. Nach einer Überarbeitung der Prozesse habe Fiege Ende Mai die Lieferungen wieder aufnehmen dürfen. Zudem schloss der Bund Verträge mit weiteren Logistikfirmen wie DHL und DB Schenker.

Auch im Fall des Auftrags an Logistikpartner Fiege hat Vergaberechtler Nickel Zweifel, ob durch den freihändigen Zuschlag ein marktgerechter Preis zustande kam, wie das Gesundheitsministerium beteuert. „Das Ministerium muss auch nach Vertragsschluss prüfen, ob ein unzulässig überteuerter Preis vereinbart wurde und somit ein Schaden für den Bund entsteht“, sagte Nickel. „Ein solcher Schaden könnte ohne sofortige Prüfung und Korrektur eine Ordnungswidrigkeit oder sogar Haushaltsuntreue darstellen.“

Bislang gibt es aus dem Gesundheitsressort allerdings keinerlei Signale, seine in der chaotischen Anfangsphase der Pandemie erfolgten Vergaben und Vertragsschlüsse zu überprüfen. Stattdessen bemüht sich Minister Spahn seit Wochen nach Kräften, nicht in das Maskenchaos hereingezogen zu werden. Für ein Verfahren vor dem Bundeskartellamt im Zusammenhang mit dem Masken-Auftrag an die Berater von EY vermied es die Ministeriumsspitze kürzlich etwa auch, die erforderliche Vollmacht für die Anwälte zu unterschreiben, die den Bund vertraten. Unterschrieben hat nicht Spahn oder einer seiner Staatssekretäre – sondern nur im Auftrag ein Ministerialbeamter.

Die neue Capital erscheint am 17. September. Interesse an Capital ? Hier geht es zum Abo-Shop , wo Sie die Print-Ausgabe bestellen können. Unsere Digital-Ausgabe gibt es bei iTunes und GooglePlay