Maggi, Nescafé oder Kitkat – der Lebensmittelriese Nestlé hat einige der bekanntesten Food-Marken im Portfolio. Die Mehrzahl davon ist offenbar ungesund – das räumt der Konzern intern selbst ein: Über 60 Prozent der Speisen und Getränke würden die „anerkannte Definition von gesund“ nicht erfüllen, heißt es in einem internen Dokument, über das die FT berichtet. Seit 2017 versucht CEO Ulf Mark Schneider, den Konzern auf gesündere, angesagtere Produkte und mehr Innovation einzuschwören. Über Schneiders Mammutvorhaben schrieb Capital im Frühjahr 2019.

Es gibt Manager, die fesseln Säle so wie Rockstars. Steve Jobs zum Beispiel war so einer. Nestlé-Chef Ulf Mark Schneider allerdings ist kein Rocker. Ruhig steht er da auf der Bühne des holzvertäfelten Hörsaals der Pädagogischen Hochschule Zürich. Freundlich und leise fragt er seinen Mitarbeiter auf Englisch: „Wollen wir das Mikrofon testen?“ Dann wartet er geduldig, bis er dran ist mit seinem Referat „Nestlé: Aktuelle Wachstumsstrategien in der Nahrungs- und Getränkeindustrie“. Er ist eine Viertelstunde vor der Zeit angekommen, zu Fuß.

Eingeladen hat die Zürcher Volkswirtschaftliche Gesellschaft, ein illustres Who’s who aus Schweizer Unternehmern, Bankern und Politikern. Schneiders Auftritt ist eine Rarität, der Mann scheut die Öffentlichkeit. „Mir sträuben sich jedes Mal die Nackenhaare, wenn ich in einer Überschrift meinen Namen lese.“ Das sei gegen die Nestlé-Kultur, wird er auch hier wieder erzählen: „Der Star ist das Unternehmen.“

Doch: Nestlé ist auch ein Nationalheiligtum der Schweiz. Wer den Konzern und seine 323.000 Mitarbeiter dirigiert, muss Rede und Antwort stehen. Kein Industrieunternehmen ist größer, älter, mächtiger – und wertvoller für das Alpenland. Gründer Henri Nestlé kreierte am Genfer See einst das erste Milchpulver. Nestlés Wissenschaftler erfanden den Instantkaffee. Die Suppenwürze Maggi, ersonnen als preiswerter Ersatz für Fleischextrakt, steht wie wenige andere Produkte für die Wirtschaftswunderjahre. Kein anderer Konzern hatte in den vergangenen 150 Jahren so viel Einfluss auf das, was wir essen. Heute herrscht Nestlé über 2000 Marken und verkauft weltweit über eine Milliarde Produkte am Tag.

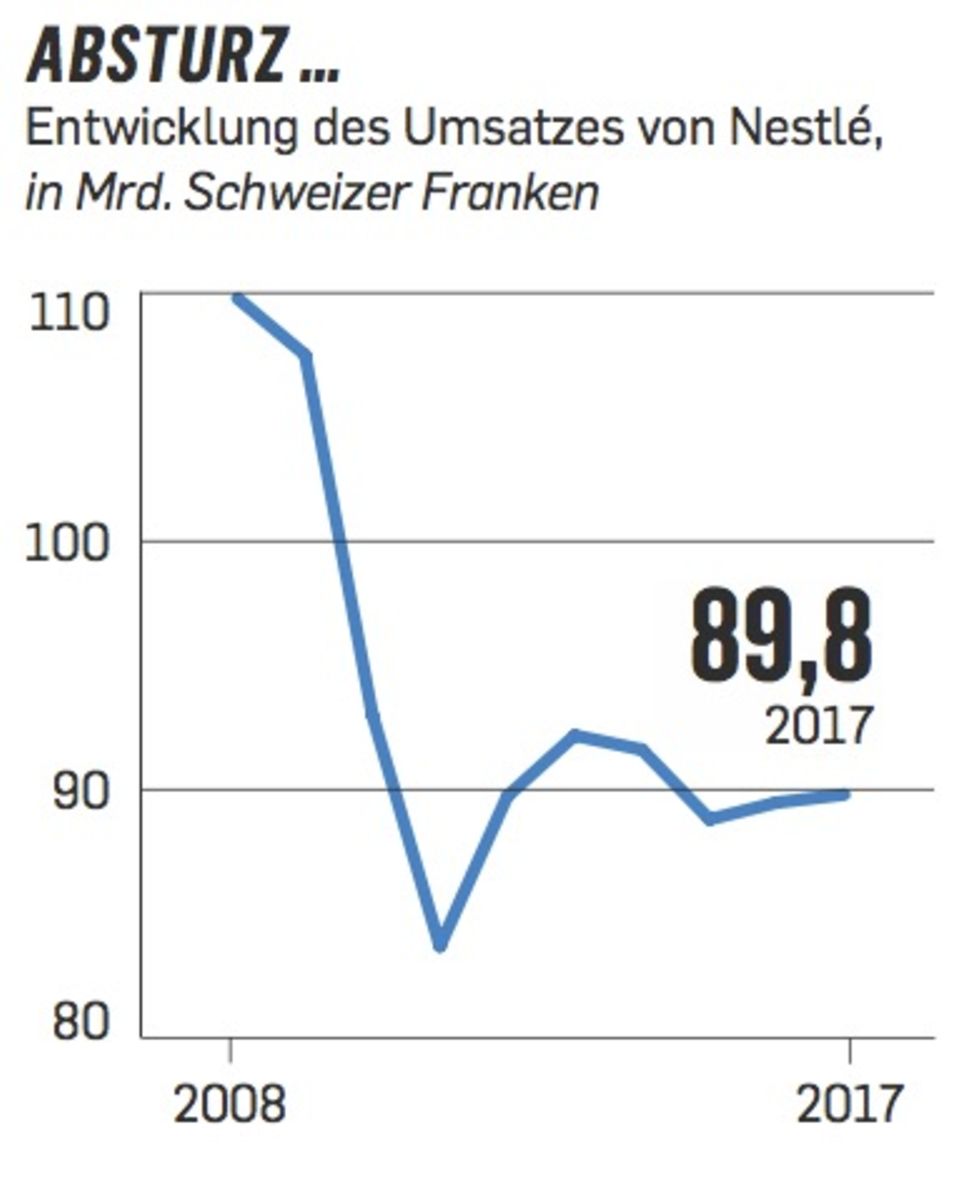

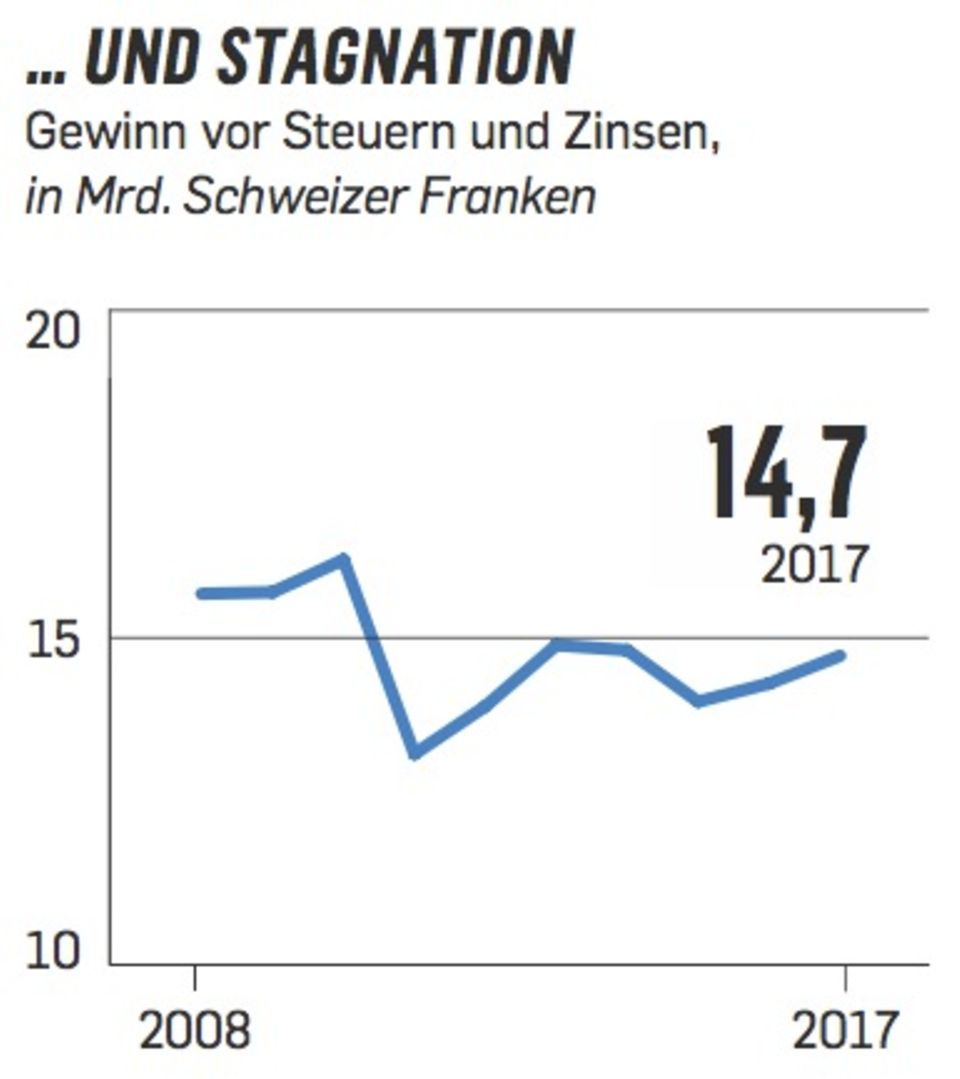

Aber der Star ist unter Druck. Seit 2012 verliert Nestlé Marktanteile an kleinere Food-Start-ups, die etwa mit Biolebensmitteln Konsumenten erobern. Nestlés Umsätze sind in zehn Jahren von 109 auf 90 Mrd. Schweizer Franken gefallen – rund 20 Prozent. Der Gewinn hat den Höchststand von 2010 nie mehr erreicht und lag zuletzt bei 14,7 Mrd. Franken. Die Wachstumsrate schrumpfte im vierten Quartal 2017 auf 1,9 Prozent, die niedrigste seit zwei Jahrzehnten – sie verfehlt deutlich das berühmte „Nestlé-Modell“, das fünf Prozent organisches Wachstum als Untergrenze markiert. Vorbei die Jahrzehnte, in denen Nestlé gemeinsam mit Unilever und Procter & Gamble die Konsumgüterindustrie dominierte.

Schneider hat den Job seit zwei Jahren. Zuvor war der Deutsche 14 Jahre lang an der Spitze von Fresenius. Bei dem Medizintechnik-Unternehmen hat er wahre Wunder vollbracht: Umsatz vervierfacht, Gewinn verzwölffacht, die Aktie kletterte von 4 auf über 70 Euro. Entsprechend groß ist die Hoffnung, dass er auch bei Nestlé das Wachstum ankurbelt. Deshalb haben sie ihn geholt – als zweiten Unternehmensfremden in der Geschichte überhaupt.

Wie angreifbar der Riese ist, demonstrierte zuletzt der US-Investor Daniel Loeb. Der kaufte im Sommer 2017 für rund 3 Mrd. Euro einen Mini-Anteil von 1,3 Prozent und erklärte dabei, wie selten es sei, „ein Unternehmen von Nestlés Qualität mit so vielen Möglichkeiten zur Verbesserung zu finden“. Eine freundliche Drohung. Schneider war da gerade ein halbes Jahr CEO. Als der Aktienkurs ein Jahr später um acht Prozent gefallen und bei Nestlé nicht allzu viel passiert war, trommelte Loeb schon deutlicher: Der Konzern müsse mutiger, schneller, schlanker werden und sich von Geschäftsbereichen trennen.

Schneiders Antwort kam schnell. Männer wie Loeb sind auch für einen 250-Mrd.-Euro-Börsengiganten wie Nestlé kein Spaß: Selbst mit seinem Mini-Anteil ist Loeb achtgrößter Einzelinvestor Nestlés. Gut möglich auch, dass er sich Komplizen unter den Hedgefonds sucht. Schneider versprach öffentlich: Bis 2020 soll die operative Marge – zuletzt bei knapp 15 Prozent – auf 18,5 wachsen. Das organische Wachstum soll auf rund drei Prozent klettern.

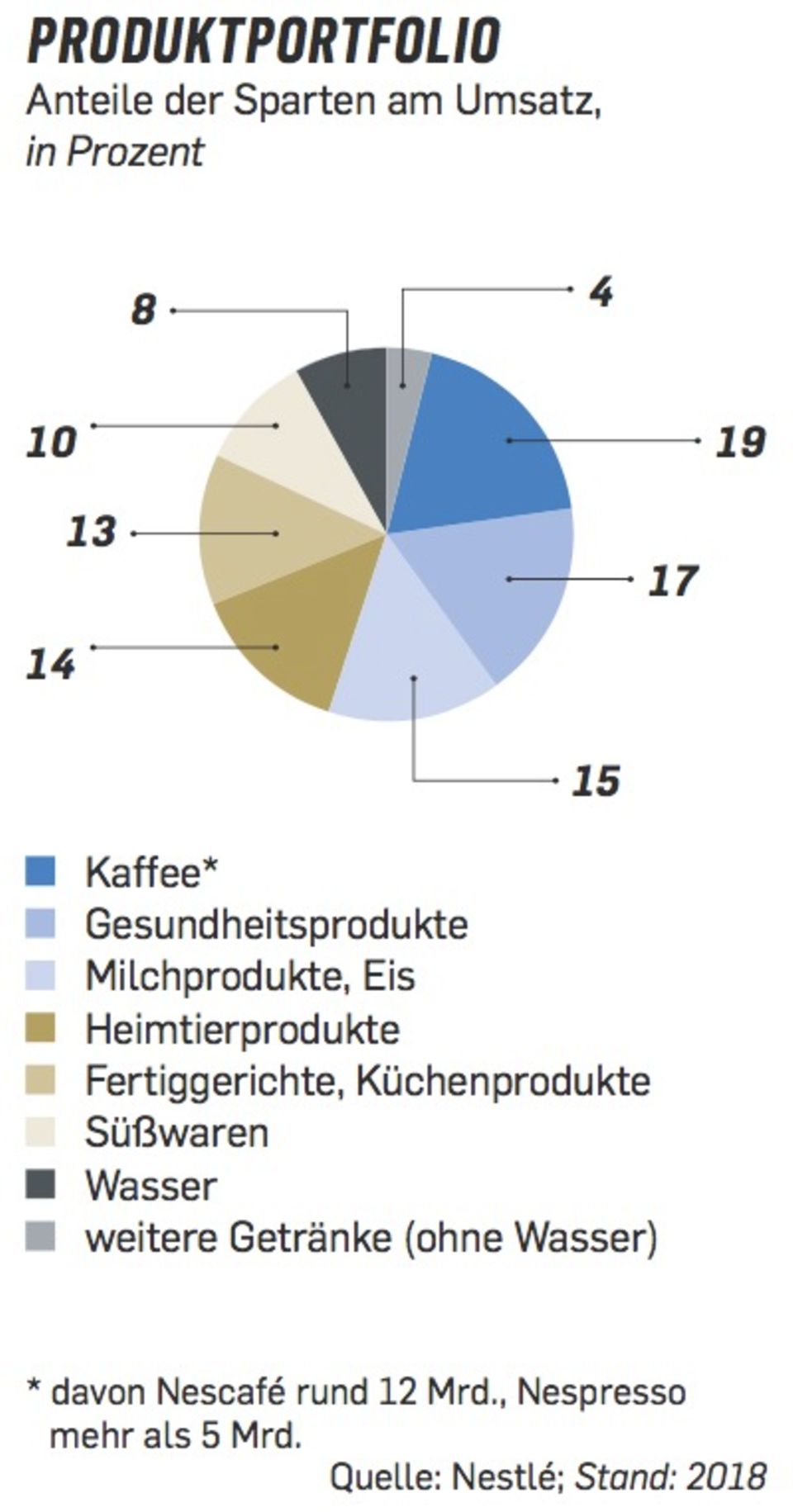

Wie er das anstellen will? Schnellere Innovationen, gesündere und angesagtere Produkte, stärkeres Kerngeschäft. Vor allem: stärkeres Kaffeebusiness. Das ist keine revolutionäre Strategie, aber Nestlé, sagt der CEO, sei ja keine Turnaround-Geschichte: „Wir reden hier über Anpassungen in einer sich ändernden Industrie.“ Was zurückhaltend klingt, entpuppt sich bei näherem Hinsehen aber als radikaler Umbau.

Doppelt so viel Arbeit

Unterwegs bei Nestlé. Die Fahrt führt steil in die Hügel bei Lausanne. Hier liegt Nestlés größtes Forschungszentrum weltweit, 800 Mitarbeiter, Dutzende Labore, Versuchsküchen, sogar eine kleine Klinik. 1,7 Mrd. Franken gibt Nestlé jährlich für Forschung und Entwicklung aus, es ist der einzige Bereich, den Schneider vom Sparprogramm ausnimmt. Während die Konkurrenz in den vergangenen Jahren ihre Forschungsausgaben zurückschraubte, sind sie bei Nestlé seit 2012 um ein Fünftel gestiegen. Dafür verlangt Schneider mehr Output. Statt zwei bis vier Jahre soll es künftig nur sechs Monate dauern, bis ein neues Produkt entwickelt und auf dem Markt ist. „Das muss das neue Normal bei Innovationen werden“, fordert der CEO. Seinen Führungskräften, sagt er, schärfe er pausenlos ein: „Der gleiche Erfolg ist heute doppelt so viel Arbeit.“

Es ist die Wiederentdeckung der Schnelligkeit nach Jahren, in denen andere vorbeizogen. Beim Brühwürfel etwa musste erst Konkurrent Knorr (Unilever) natürliche Zutaten eintüten, bevor die Schweizer in die Gänge kamen. Auch bei Pulver für Säuglingsmilch ließ sich der Konzern in den USA lang bitten, bis es eine Biovariante gab. Und Ideen wie etwa, Kaffee kalt zu brühen, hatten zuerst Start-ups in den USA. Die Trägheit, so Thomas Jökel, Analyst bei Union Investment, habe mit Arroganz und Hybris zu tun – typisch für eine Nummer eins im Markt.

„Wir müssen deutlich besser werden bei Trends und schneller Prototypen entwickeln“, erklärt denn auch der Mann, der seit Anfang 2018 die gesamte Nestlé-Forschung leitet. Stefan Palzer, Verfahrenstechniker, habilitierter Ingenieur, ist Schneiders Mini-Disruptor. Er hat zwei große Forschungsbereiche zusammengelegt, Strukturen verschlankt, um das Innovationstempo zu erhöhen. Seinen Wissenschaftlern predige er, sagt Palzer, ihn von Seiten voller Messzahlen zu verschonen. Er will etwas zum Probieren. In der Laborküche des Forschungszentrums greift er nun zum Löffel, auf dem Speiseplan steht „Kürbissuppe mit glutamatreduziertem Maggi“, „Analogfleisch“ und eine „laktosefreie Crème brulée mit Eisenkraut-Aroma“. Ein ambitionierter Speiseplan für ein Pressegespräch. Die Suppe schmeckt. Nur wonach eigentlich?

Palzer ist schnell beim Dessert und erklärt, dass Hierarchien neuen Ideen nicht länger im Weg stehen dürften. Seine Tür stehe für jeden offen, sagt der Chief Technology Officer im Range eines Vorstands. Helfen soll bei den Innovationen auch ein neuer Fonds, der intern Mitarbeiter fördert, Start-ups zu gründen. Der Bottom-up-Ansatz zeige Erfolge, beteuert er. Ein vegetarisches Produkt etwa – konkreter will er nicht werden – habe es innerhalb einer Woche von der Idee bis zum Vorstandschef auf den Tisch gebracht. Das Volumen für den Fonds hat Nestlé für 2019 verdoppelt.

Insekten, Cannabis, Algen – für Palzer alles Trends, die Nestlé nicht als Gimmick abtun dürfe, und wenn die Japaner Lebensmittel mit Holzkohle schwarz einfärben, sei auch das ein Hingucker. „Salz und Zucker zu reduzieren, ein paar andere Aromen“, urteilt Palzer, das reiche nicht mehr. „Wir brauchen mehr aufregende neue Produkte.“

Unabhängige Analysten sehen das ähnlich. „Gerade bei Konsumprodukten musst du ständig innovativ sein“, sagt Jon Cox, der bei der Investmentbank Kepler Cheuvreux die Aktienanalyse für die Konsumsparte leitet. „Die Konkurrenz ist immer nur ein oder zwei Quartale hinter dir, um ein Copycat-Produkt zu lancieren.“ Schneiders Fokus auf Innovationen sei wichtig, um für Konsumenten relevanter zu werden.

Denn Nestlé braucht dringend neue Premiumprodukte, um die Marge zu verbessern. Seit Jahren nämlich steckt der Riese in der Preisfalle. Mächtige Einkaufsverbünde im Handel etwa halten den Schweizer Giganten in Schach. „Das größte Problem Nestlés ist, dass sie seit Jahren praktisch keine höheren Preise mehr durchsetzen können“, sagt Cox. Schneider setzt deshalb auf gesündere und trendigere Produkte. Denn Millennials, die Generation der in den 80er- und 90er-Jahren Geborenen, sind bereit, dafür mehr zu zahlen. „Die Wachstumsaussichten dieser Produkte sind 1,8-mal höher als bei herkömmlichen, die Profitabilität ist um das 1,5-Fache erhöht“, erklärt Schneider auf Investorenkonferenzen. Vor allem beim Kaffee sieht er ein Riesenpotenzial.

Helfen soll dabei Aleksander Robaszkiewicz, seit zwei Jahren Barista bei Nestlé. Der Pole ist Meister im coffee brewing. Das Aufgießen, Rösten, Schäumen und Verfeinern von Kaffee beherrscht er wie nur wenige in der Welt, bei internationalen Wettkämpfen brüht er vorn mit. Der 24-Jährige wartet an einer Kaffeebar mitten in der Eingangshalle des Nestlé-Kaffeeforschungszentrums Orbe, bereit für eine Kaffeeprobe.

Orbe ist Nestlés Mekka für Kaffee, in dem 7000-Einwohner-Dorf am Fuße des schweizerischen Jura mahlt, verpackt und verschickt Nestlé ihn für die halbe Welt. Einst erfand Max Morgenthaler hier den löslichen Nescafé. Auch die Idee, Kaffee in Aluminium-Döschen zu quetschen, stammt von hier. Die Nespresso-Kapsel ist bis heute Nestlés größte Innovation. Ein Spätzünder, der lang von der Idee (1970) zur Einführung (1986) und zum Gewinn (2000) brauchte – dafür aber heute Margen um die 25 Prozent abwerfen soll.

Auf dem Tresen stehen allerlei Tütchen, Dosen und ein paar Kaffeemaschinen. Das Barist’Art Atelier wurde 2017 eröffnet, Kunden testen hier, woran Hunderte Forscher in den Laboren nebenan tüfteln: neue Röst- und Brühmethoden, Aromen und Maschinen. „Wir suchen hier neue, aufregende Kaffee-Ideen für die jüngere Generation“, erklärt Robaszkiewiczs Chef Adam Goodger, der das 18 Mann starke Ideation-Team leitet. Es gehe um die Zukunft des Kaffees. „Kaffee, der war mal schwarz, heiß und langweilig“, sagt er. Ein Allerweltsgetränk. Doch die Millennials hätten „alle Grenzen gesprengt“. Sie trinken Kaffee nicht nur warm, sondern auch mal kalt, sprudelig oder im Cocktail, sie zelebrieren das Kaffeetrinken.

Kaffee gehört zu den vier Top-Wachstumsbereichen, bei denen es „sehr viel Sinn macht“, dass „wir eine „Führungsrolle spielen“, sagt Schneider. Die anderen sind Tierfutter, Babynahrung und Wasser. In China und Russland verdränge Kaffee gerade Tee, Großbritannien habe bereits mehr Kaffee- als Teeshops. „Ich sehe hier einen superattraktiven, riesigen Markt und ein Produkt, beim dem es schier endlose Variationen gibt – mit Proteinen, kalt gebrüht, bio, vegan.“

Kaffee mit Kohlensäure

Dafür hat Schneider die Kaffeesparte stark ausgebaut und gleich drei Marken akquiriert: Blue Bottle Coffee (700 Mio. Dollar) und Chameleon Cold Brew (Kaufpreis unbekannt) sind beide Hipster-Marken aus den USA. Sein bislang größter Coup für 7,2 Mrd. Dollar aber ist ein Joint-Venture mit der US-Kaffeehauskette Starbucks, vollzogen im August. Das erlaubt Nestlé, unter deren Markenname Kaffeebohnen und Fertiggetränke in Supermärkten zu vertreiben. Es ist die drittgrößte Akquisition in Nestlés Geschichte. Doch davon, dass sie sich auszahlt, sind die meisten Beobachter überzeugt. Nestlé gewinne so in Nordamerika an Gewicht und könne seine Marke international besser ausbauen, sagt Jean-Philippe Bertschy, Analyst beim Vermögensverwalter Vontobel. Nestlé drängt es vor allem nach China, wo Starbucks im Schnitt alle 15 Stunden eine neue Kaffeebar öffnet.

Mit dem Schritt will Nestlé seine Spitzenstellung verteidigen. Die Koffeinsparte ist für Nestlé das größte und mit profitabelste Geschäftsfeld. Der Konzern erlöst gut 15 Mrd. Franken (10 davon mit Nescafé, 5 mit Nespresso). Aber einzig in Europa sind die Schweizer mit fast 27 Prozent unangefochtener Marktführer. In den USA war Nestlé im Kaffee-geschäft mit sieben Prozent Marktanteil zuletzt eine kleine Nummer.

Mit einem Löffel hebelt Nestlé-Barista Aleksander Robaszkiewicz vorsichtig die Lasche einer Dose hoch. Es zischt. Dann stellt er die Dose kopfüber in ein Glas, und langsam tröpfelt eine dunkle Flüssigkeit herab, die eine Schaumkrone bildet. Ein kurzes Riechen, Schwenken, auf der Zunge hin und her fließen lassen. Ja, es kribbelt, es ist cremiger, dicker und süßer als ein gewöhnlicher Kaffee. „Nitro-Coffee“ heißt das kalte Getränk, das Nestlé seit Kurzem fix und fertig in der Dose verkauft.

Nitro komme von Nitrogen, erklärt Robaszkiewicz, der Chemie studiert hat. Mit Stickstoff wird der Kaffee aufgeschäumt, er sorgt für die perlige Konsistenz. Erfunden in den USA, schwappte der Sprudel-Trend in Bars weltweit, auch Starbucks verkauft ihn inzwischen. Kultstatus genießt das Getränk bei den Nestlé-Vorständen, Schneider serviert den Hipster-Drink gern in seinem Büro mit einem Hinweis auf die „schöne Schaumbildung“. „Nitro“, so viel ist klar, ist mehr als ein Nice-to-have-Produkt. Das US-Marktforschungsinstitut Grand View Research sieht bei Kaffee- und Teefertiggetränken einen kommenden 116-Mrd.-Dollar-Markt. Statt Cola oder Cappuccino könnten künftige Generationen nachmittags kalten Kaffee aus der Dose trinken.

Zucker im Schwellenland

Doch so energisch Schneider bei Kaffee und Innovationen voranprescht, so halbherzig sind die Veränderungen woanders: bei Zuckerreduktion und gesunder Ernährung. Zwar hat Schneider Anfang 2018 das US-Süßwarengeschäft für 2,29 Mrd. Euro an Ferrero verkauft und danach Sweet Earth, einen Bio-Hersteller, und den Vitaminmacher Atrium Innovations übernommen. Doch große Teile des Nestlé-Imperiums basieren weiter auf kalorienreichen, stark verarbeiteten Fertigprodukten, auf zuckrigen Getränken und Süßigkeiten.

Dahinter steckt ökonomisches Kalkül: Da sich Nestlés Wachstum in den Industrieländern verlangsamt, flutet der Lebensmittelkonzern Schwellen- und Entwicklungsländer mit billigen Basisprodukten – und stellt dort so die traditionellen Ernährungsgewohnheiten auf den Kopf. Im ersten Halbjahr 2018 kamen schon 43 Prozent von Nestlés Umsätzen aus den Emerging Markets – und dort wachsen sie auch noch dreimal schneller als in den Industrieländern.

So beschäftigt Nestlé etwa in Brasilien rund 7000 Verkäuferinnen, die Tag für Tag mit Nestlé-Handkarren in ärmeren Stadtvierteln von Tür zu Tür ziehen. Im Sortiment vornehmlich Süßes wie Eis, Kekse oder Frühstücksflocken, vieles davon für Kinder. Zugleich wehrt sich Nestlé in dem aufstrebenden Land erfolgreich gegen ein Werbeverbot für Süßigkeiten oder eine transparentere Lebensmittelkennzeichnung.

Es ist Schneiders Grunddilemma. Er will es allen recht machen: gesunde, hippe Edelprodukte für eine gehobene Mittelschicht, billiges Junkfood für die aufstrebenden Massen – und dabei auch noch Nestlés Image als nachhaltiger Konzern verbessern. Aber mit dieser Strategie dürfte er bei Umweltverbänden und Food-Lobbyisten scheitern – sie halten Nestlé Scheinheiligkeit vor.

So beklagt Foodwatch-Gründer Thilo Bode eine Mitschuld Nestlés an einer globalen Fettleibigkeitsepidemie, die vor allem in den Schwellen- und Entwicklungsländern grassiert. Dass Übergewicht längst ein ökonomisches Problem ist, belegen Zahlen der Weltgesundheitsorganisation. Danach hat sich der Anteil der Fettleibigen in 73 Ländern seit 1980 mindestens verdoppelt, bei Kindern und Jugendlichen seit 1975 etwa verzehnfacht. Die Folgen sind dramatisch zunehmende Stoffwechsel- und Herzkrankheiten und immens wachsende Gesundheitskosten. Nestlé will mit einer Initiative 50 Millionen Kindern helfen, sich gesünder zu ernähren, mehr Obst, Gemüse und Vollkorn zu essen. Dabei verpflichtet sich der Konzern, sein Produktportfolio bis 2030 schneller „zu transformieren“, also Salz, Zucker, Fett zu reduzieren.

Daran arbeitet Nestlé seit Jahren. Jede Tütensuppe, jeder Schokoriegel wird in einem internen TÜV geprüft, Tausende Produkte sind in den vergangenen zwei Jahren „reformuliert“ worden. Bilanz beim Zucker: Minus acht Prozent im Schnitt. Möglich wäre viel mehr. Doch Zucker ist billiger als Ballaststoffe, und „der Geschmack ist die Grenze“, erklärt Nestlé-Forscher John Athanatos. Schmecke es nicht süß genug, liefen die Kunden zur Konkurrenz. Seine erfolgreichsten Produkte rührt Nestlé deshalb kaum an. Lieber verkleinert man die Portionen: 40 Gramm Kitkat statt 48 Gramm bedeuten schließlich auch weniger Zucker.

Und so besitzt Nestlé zwar seit einigen Jahren auch eine zuckrige Geheimwaffe, nur im Einsatz ist sie kaum. Jahre haben Hunderte Wissenschaftler daran geforscht, Nestlé besitzt Dutzende Patente darauf: Der sogenannte Strukturzucker ist dem Prinzip der Zuckerwatte nachempfunden – viel Volumen, wenig Zucker. Damit ließe sich sein Einsatz in vielen Süßigkeiten massiv reduzieren. Eine Kostprobe gibt es: Milkybar, ein Riegel aus weißer Schokolade, schmeckt umwerfend süß, hat aber 30 Prozent weniger Zucker als ähnliche Süßigkeiten. Allerdings wird er bisher in Europa nur in Großbritannien verkauft.

Vevey, Nestlés Stammsitz am Genfer See, wirkt selbst wie ein Ort aus der Zuckerbäckerei, das fünfstöckige Headquarter in der Avenue Nestlé ist das größte und höchste Gebäude im Dorf. Als Schneider hier Anfang 2017 einzog, hat er angefangen, Dinge zu ändern. Bei Vorstandstreffen darf nun jeder sitzen, wo er will, den Schlips hat er abgelegt, er geht in der Kantine essen. Statt der Salzburger Festspiele sponsert er lieber das Weinfest im Ort. Kleinigkeiten mit Symbolkraft.

Auch beim Umbau geht er geschickt vor. Die unrentable Hautsparte Skin Health etwa ist so gut wie verkauft, die Analysten sind zuversichtlich, Nestlés Kurs an der Börse steigt. Doch Schneider will mehr liefern: nachhaltig und fair hergestellte Produkte, einen Konzern, den die Menschen „liken“. Ein sympathisches Image sei genauso wichtig wie betriebswirtschaftlicher Erfolg.

Deshalb verkündet Nestlé fast im Monatstakt neue Standards und Selbstverpflichtungen, im Oktober erst beschloss der Konzern, dass bis 2025 alle Verpackungen wiederverwertet werden sollen. Der 2016 gefasste „Nescafé-Plan“, wonach Nestlé mehr ökologisch angebauten und fair bezahlten Kaffee kaufen will, wird erweitert. Doch Umweltverbände wie Greenpeace halten dagegen: Der Großteil des Kaffees stamme weiter aus konventionellem Anbau, bloß rund acht Prozent der Alukapseln werden – als Kugelschreiberminen – wiederverwertet, und Nestlé bleibe Weltmeister beim Plastikmüll. Alles Augenwischerei, finden sie.

Es bleibt also viel zu tun. Schneider weiß das, er ist Realist. Seinen Vortrag in Zürich beendet er so auch mit einer Einsicht: „Ein positives Gefühl wecken sie nicht mit einer PR-Übung.“