Im Dezember 2017, knapp ein Jahr bevor die Affäre um externe Berater im Verteidigungsministerium losbricht, verfassen Ursula von der Leyens Rüstungsexperten einen Leitfaden. Titel des Dokuments, das die Beamten und Soldaten der Bundeswehr im Intranet abrufen können: „Effektiver und effizienter Einsatz von Beratern in Projekten – Kurzinfo für amtsseitige Projektteams“. Im Powerpoint-Stil werden darin die wichtigsten Fragen geklärt – links die Pluspunkte, rechts Minus.

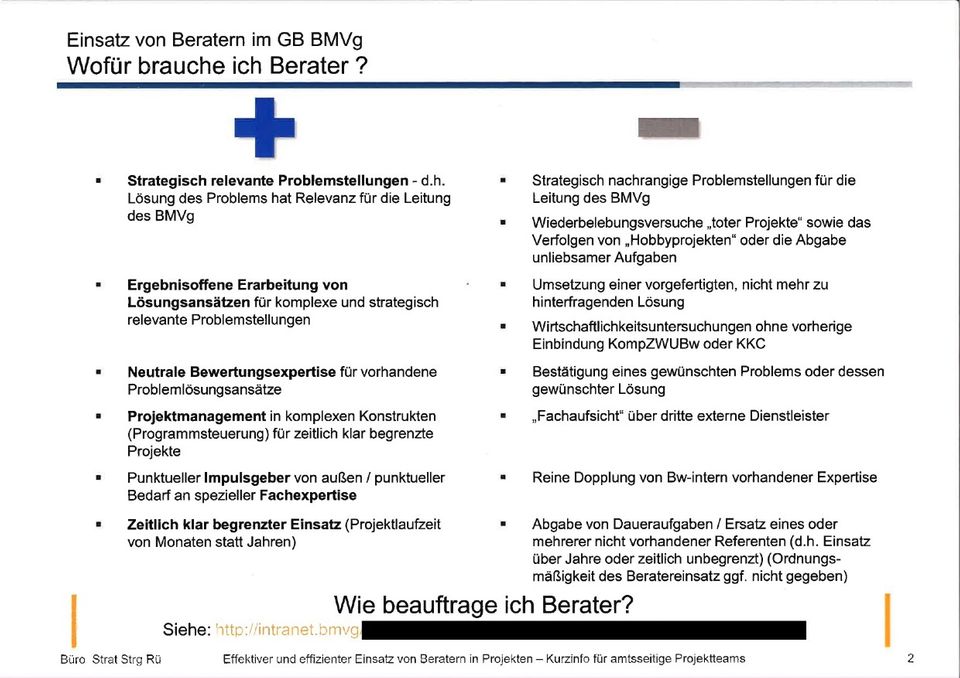

Gleich zu Anfang findet sich die Grundsatzfrage: „Wofür brauche ich Berater?“ Ganz oben unter dem Pluszeichen: „Lösung des Problems hat Relevanz für die Leitung des BMVg“ – also für die Spitze des Ressorts und die Ministerin selbst. Dann folgen Punkte wie „ergebnisoffene Erarbeitung von Lösungsansätzen“, „neutrale Bewertungsexpertise“ oder „Projektmanagement in komplexen Konstrukten“.

Wofür die Beamten keine Berater holen sollen: für „strategisch nachrangige Problemstellungen“ aus Sicht der Hausleitung, zur „Umsetzung einer vorgefertigten, nicht mehr zu hinterfragenden Lösung“ – oder auch zur „Abgabe unliebsamer Aufgaben“.

Seit mehr als einem Jahr erschüttert die sogenannte Berateraffäre das Verteidigungsministerium. Unter der früheren Ministerin von der Leyen, die mithilfe der Consultants die kaputtgesparte Truppe modernisieren wollte, scheint sich das Ministerium zu einer Goldgrube für Berater mit Tagessätzen von teils mehr als 2 000 Euro entwickelt zu haben. Die Firmen hätten die Bundeswehr „ausgenommen wie eine Weihnachtsgans“, sagt ein Beamter. Der Untersuchungsausschuss des Bundestages, der klären soll, wie sich der Beratereinsatz verselbstständigen konnte ob bei der Vergabe von Aufträgen an bestimmte Beratungsunternehmen Vetternwirtschaft im Spiel war, ist auf der Zielgeraden seiner Arbeit. Mitte Februar wird von der Leyen, die heutige EU-Kommissionspräsidentin, als Zeugin im Untersuchungsausschuss aussagen. Für diesen Donnerstag ist ihre frühere Rüstungsstaatssekretärin Katrin Suder einbestellt.

Der Leitfaden für den Einsatz externer Berater aus dem Büro Strategische Steuerung Rüstung, der Capital vorliegt, liest sich heute wie ein Versuch, ein System in den Griff zu bekommen, das komplett aus dem Ruder gelaufen war. Ende 2017 interessierte sich bereits der Bundesrechnungshof für die Aufträge an Consultingfirmen, die seit von der Leyens Amtsantritt 2013 für einen dreistelligen Millionenbetrag überall in der Bundeswehr mitmischten. Auch innerhalb des Ministeriums hatten einzelne Beamte Alarm geschlagen. Im Herbst 2018 brachten dann mehrere Gutachten der Rechnungsprüfer die Missstände ans Licht: Jahrelang waren millionenschwere Aufträge vergeben worden, ohne dass zuvor die Wirtschaftlichkeit geprüft worden war – teilweise ohne Ausschreibung oder mithilfe anderer Tricks, um das Vergaberecht auszuhebeln.

„Meckies“ im Huckepack

Zu den Profiteuren der Berater-Offensive zählte auch McKinsey – obwohl Aufträge an diese Firma als besonders heikel galten, nachdem von der Leyen Mitte 2014 die McKinsey-Partnerin Suder zur Staatssekretärin für Rüstungsangelegenheiten gemacht hatte. Selbst auf hartnäckige Nachfrage von Abgeordneten hatte das Ministerium bis zum Bekanntwerden der Berateraffäre nur eine Handvoll Zuschläge an McKinsey offengelegt. Nach Recherchen von Capital war die Firma, bei der zwischenzeitlich auch zwei Kinder von der Leyens arbeiteten, allerdings an deutlich mehr Projekten bei der Bundeswehr beteiligt, als es das Wehrressort nach außen darstellte. Einige Vorgänge erwecken den Anschein, als habe das Ministerium auch hier zu Tricks gegriffen.

Ein wichtiges Scharnier für die Engagements von McKinsey war in der Amtszeit von Suder und von der Leyen unter anderem ein Dienstleister, der nie weit weg ist, wenn es um Rüstungsprojekte geht: die Industrieanlagen-Betriebsgesellschaft, kurz IABG. Die Firma aus Ottobrunn, 1961 als Bundesunternehmen gegründet und später privatisiert, liefert regelmäßig technische Studien und Kostenanalysen – vor allem bei Luftwaffenprojekten wie Kampfjets und Hubschraubern, aber auch bei Panzern. In der Branche gilt das Unternehmen als eine Art ausgelagerte Ingenieurabteilung der Bundeswehr. Es kommt vor, dass die IABG unter dem Briefkopf des Ministeriums andere Firmen aus der Industrie zu Informationsveranstaltungen über Rüstungsvorhaben einlädt.

Seit einiger Zeit unterhält die IABG auch gute Kontakte zu McKinsey. Ein Berater einer anderen Consultingfirma spricht von einem „Triumvirat“ aus Verteidigungsministerium, IABG und McKinsey. Tatsächlich gab es seit 2014 mehrere Projekte bei der Bundeswehr, an denen beide Unternehmen in verschiedener Form beteiligt waren.

Auf Anfrage von Capital bestätigte McKinsey vier konkrete Projekte. Bei der geplanten europäischen Drohne und einem Helikopterprojekt heuerte die IABG demnach McKinsey 2016 als Unterauftragnehmer an. Bei einem von mehreren Beratungsprojekten zum neuen Kampfschiff MKS 180, für das McKinsey eine öffentliche Ausschreibung gewann, war die IABG im Verfahren als Subauftragnehmer benannt – wurde dann aber nicht benötigt. In einem weiteren, bislang unbekannten Fall bei der Marine erhielt eine McKinsey-Tochter den Auftrag – und holte dann ihre eigene Firmenmutter und die IABG in das Projekt.

Der Vorteil solcher Unteraufträge: Weil dabei private Firmen Geschäfte untereinander machen, greift das Vergaberecht nicht. Die gewünschten Dienstleister lassen sich gezielt und diskret einschalten, ganz ohne zeitraubende Ausschreibungen. Auf Fragen zu den erwähnten Projekten sowie den Auftragsvolumina äußerten sich das Ministerium und die IABG unter Verweis auf Verschwiegenheitspflichten nicht.

Aufträge für McKinsey-Tochter

Nachdem von der Leyen Ende 2013 das Kommando bei der Truppe übernommen hatte, definierte sie drei neue Rüstungsprojekte als politisch besonders brisant: die Eurodrohne, das Kriegsschiff MKS 180 und das Raketenabwehrsystem Meads. Die milliardenschweren Entwicklungsprogramme waren die ersten, für die von der Leyen selbst geradestehen musste, wenn die Kosten explodieren – und nicht mehr ihre Vorgänger.

Bei allen drei Projekten sollte deshalb erstmals die ambitionierte Reform des verkrusteten Rüstungsapparats greifen. Die hatte von der Leyens Vertraute Suder maßgeblich entworfen und sollte sie gegen alle Widerstände durchsetzen. Im Frühjahr 2016 wurde im Beschaffungsamt der Bundeswehr in Koblenz eine Sonderorganisation für die drei Projekte eingerichtet. Unterstellt wurde sie dem nationalen Rüstungsbeauftragten Gundbert Scherf, den Suder von McKinsey mit in den Bendlerblock gebracht hatte.

Natürlich durfte bei diesen Projekten die IABG nicht fehlen. Im Fall der Eurodrohne, an der auch Frankreich, Italien und Spanien beteiligt sind, beauftragte das Beschaffungsamt die IABG im August 2016. In der Frühphase des Projekts sollte die Firma unter anderem technische Fragen untersuchen und Kostenschätzungen liefern. Der Auftrag mit einem Volumen von rund 5 Mio. Euro wurde angeblich mangels alternativer Dienstleister nicht per Ausschreibung vergeben, sondern in direkten Verhandlungen – obwohl die IABG schon am krachend gescheiterten Vorgängerprojekt Euro Hawk beteiligt gewesen war.

Ende 2016 heuerte die IABG dann McKinsey als Subunternehmer an – nach Darstellung der Beratungsfirma, nachdem die IABG sie „zur Abgabe eines Angebots“ aufgefordert hatte. Die Beteiligung der Berater blieb geheim. Selbst als Abgeordnete vor Beginn der Berateraffäre gezielt nach Aufträgen und Unteraufträgen an McKinsey fragten, verschwieg das Ministerium ihre Rolle. Erwähnt wurde nur ein einziger Subauftrag im Jahr 2015.

Auch zu einem weiteren Unterauftrag im Jahr 2016 kam McKinsey über die IABG. Weil viele Hubschrauber nicht einsatzfähig waren, hatte von der Leyen und Suder eine „Task Force Drehflügler“ einberufen – und dafür auch die IABG geholt. Insgesamt flossen allein für dieses Projekt knapp 12 Mio. Euro an die IABG.

Bereits im November 2018 räumte das Wehrressort im „Spiegel“ ein, dass bei dem Projekt von 2016 bis 2018 als Subunternehmer auch McKinsey involviert war. Was das Ministerium dagegen nicht erwähnte: Neben McKinsey heuerte die IABG eine weitere Firma als Unterauftragnehmer an – die Hamburger Beratung Lumics, die darauf spezialisiert ist, Instandhaltungsprozesse bei Verkehrsflugzeugen zu optimieren. Eigentümer von Lumics zu je 50 Prozent: Lufthansa Technik und McKinsey.

Insider berichten, Suder habe darauf gedrungen, bei dem Projekt Berater einzuschalten – offenbar auch, um der IABG, die seit Jahren mit dem Rüstungsapparat verbandelt ist, auf die Finger zu schauen. Darüber hinaus wurde Lumics in einem anderen Fall direkt für die Bundeswehr aktiv, wie die Firma auf Anfrage bestätigte. Dabei habe es sich um ein Optimierungsprojekt an einem Bundeswehrstandort gehandelt. Das Ministerium wollte die Vorgänge nicht kommentieren, da sie Betriebsgeheimnisse berührten.

Risse in der „Chinese Wall“

In der Zeit, als Ex-Beraterin Suder den Rüstungsbereich mit seiner Investitionssumme von 100 Mrd. Euro wie einen Konzern führen wollte, war viel von „Chinese Walls“ die Rede – ganz besonders zwischen dem Ministerium und ihrem früheren Arbeitgeber McKinsey. Anfangs habe der Wechsel von Suder und Scherf ihren früheren Kollegen noch geschadet, weil man im Ministerium extrem vorsichtig war, sagt ein Rüstungsmanager. Bei großen, öffentlich bekannten Aufträgen wie dem Rahmenvertrag, mit dem das Beschaffungsamt der Bundeswehr Anfang 2017 Beratungsleistungen für bis zu 103 Mio. Euro eingekauft hat, kamen deshalb statt McKinsey Wettbewerber wie EY und KPMG zum Zug. Doch mit der Zeit seien die „Meckies“ dann häufiger bei der Truppe aufgetaucht, sagt der Rüstungsmanager – oft durch die Hintertür über Unteraufträge.

Risse bekam die Mauer auch bei einem Projekt der Marine im Jahr 2018. Auftragnehmer diesmal: Orphoz, eine Tochter von McKinsey. Orphoz hatte 2017 die Ausschreibung für einen IT-Rahmenvertrag des Bundes in Höhe von 46,5 Mio. Euro gewonnen. Über solche Rahmenverträge kauft der Bund zentral Beratungsleistungen für einen bestimmten Zweck ein. Die Leistungen können die einzelnen Ministerien dann abrufen, ohne den Umweg über zeitraubende Ausschreibungen zu gehen.

In dem Rahmenvertrag für Orphoz sind McKinsey und die IABG als Nebenunternehmer benannt. Sein Titel: „IT-Top-Management- und IT-Strategieberatung“. Der Vertrag richtete sich eigentlich an die Leitungsebene von Bundesbehörden. Diese können aus dem Budget ihre IT- und E-Government-Strategien sowie den Ausbau der IT-Infrastruktur des Bundes bezahlen. Nach Angaben von McKinsey griff das Beschaffungsamt der Bundeswehr auf diesen Rahmenvertrag und auf Orphoz für ein Projekt zurück, bei dem es um die elektronischen Führungs- und Waffeneinsatzsysteme auf Marineschiffen ging – eine zumindest spezielle Form der IT-Infrastruktur des Bundes. Orphoz vergab dann Unteraufträge: an McKinsey und die IABG.

Abrufe aus Rahmenverträgen seien „potenziell geeignet“, Subauftragnehmer zu verschleiern, sagt ein Haushaltspolitiker aus dem Bundestag. Der Rechnungshof hat bereits mehrere Fälle aufgedeckt, in denen das Verteidigungsressort über Rahmenverträge rechtswidrig Budgets für sachfremde Projekte abgerufen und Consultants bezahlt hatte, statt die Aufträge auszuschreiben. So flossen auf diesem Weg beispielsweise auch Millionen an die IT-Beratungsfirma Accenture.

Auf Anfrage betonte McKinsey, man habe durch den Wechsel von Suder ins Verteidigungsministerium „keinerlei Vorteile“ erhalten: „Wir zählen nicht zu den führenden Beratern des Ministeriums.“ Die Praxis, Unteraufträge zu vergeben, sei im öffentlichen Sektor „üblich und vom Auftraggeber gewollt“, um eine breite Expertise sicherzustellen, erklärte ein McKinsey-Sprecher. Zudem würden Unteraufträge „grundsätzlich dem Auftraggeber bekannt gegeben und von diesem genehmigt“.

Als von der Leyen zu Beginn der Affäre Fehler ihres Hauses beim Einsatz externer Berater einräumte, klang das etwas anders. Damals hieß es, man wisse nicht immer, wer als Unterauftragnehmer mitmische. Keinen Überblick hatte das Ministerium deshalb angeblich auch darüber, wie viel Geld aus Projekten bei der Truppe an McKinsey floss. Im Bundestag bezifferte die Bundesregierung die Zahlungen des Wehrressorts an die Beratungsfirma Ende Dezember 2018 auf „rund 7,5 Mio. Euro“ seit 2014. Dabei waren aber keine Subaufträge erfasst, weil dazu „keine Zusammenstellungen“ vorlägen.

Im Frühjahr 2019, als die FDP-Bundestagsfraktion das Verteidigungsministerium ausdrücklich nach Aufträgen fragte, bei denen die IABG zwischen 2015 und 2018 im Unterauftrag McKinsey oder McKinsey-Töchter einschaltete, listete das Verteidigungsministerium dann drei Projekte auf: die Eurodrohne, die „Task Force Drehflügler“ – sowie eine Studie zum Marinehubschrauber NH90, die McKinsey gegenüber Capital unerwähnt ließ. Auftragsvolumen dieser Projekte laut Ministerium: insgesamt rund 20 Mio. Euro. Aus der vertraulichen Aufstellung geht hervor, dass von dieser Summe etwa 7,5 Mio. Euro auf McKinsey und die McKinsey-Tochter Lumics entfielen – also mehr als ein Drittel des gesamten Auftragsvolumens. Allein über Unteraufträge der IABG verbuchte McKinsey demnach genau so viel Umsatz mit Projekten bei der Bundeswehr wie mit direkten Aufträgen. Und in der Zwischenzeit wurde bekannt, dass die Consultingfirma auch über andere Auftragnehmer des Wehrressorts an Unteraufträge kam – etwa über die bundeseigene Beratungsgesellschaft PD . McKinsey selbst wollte auf Anfrage keine Angaben zum Umsatz mit Bundeswehrprojekten machen.

Berater „für jeden Kleinkram“

Darüber hinaus fördert ein Blick in die im Bundesanzeiger veröffentlichte Bilanz der IABG eine weitere interessante Verbindung zu McKinsey zutage. Im Konzernabschluss für 2016 berichtet der IABG-Mutterkonzern, im Segment Verteidigung seien mehrere „strategisch bedeutsame Projekte akquiriert“ worden. Eines davon: ein „gemeinsam mit McKinsey gewonnener Rahmenvertrag“ zur Unterstützung von Großprojekten.

Was sich hinter diesem Vertrag verbirgt, ist unklar. Eine Möglichkeit: der Rahmenvertrag IT-Top-Management, der aber erst Mitte 2017 abgeschlossen wurde. Oder ein weiterer, bisher unbekannter Rahmenvertrag für Rüstungsprojekte – was politisch heikel wäre. Die IABG wollte sich dazu unter Verweis auf Verschwiegenheitspflichten nicht äußern. Das Wehrressort schloss lediglich aus, dass es sich dabei um den ebenfalls erst 2017 vergebenen Rahmenvertrag des Beschaffungsamtes handelt.

Das 100-Mio.-Euro-Beraterpaket des Beschaffungsamtes ist ein Beispiel dafür, wie Rahmenverträge in der Amtszeit von der Leyens genutzt wurden – nicht nur im Fall eines großen Digitalisierungsprojekts namens PLM, bei dem das Ministerium mithilfe eines Rahmenvertrags des Bundes der Beratungsfirma Accenture Millionenaufträge ohne Ausschreibung zuschanzte. Eine vertrauliche Liste der Aufträge aus dem Rahmenvertrag des Beschaffungsamtes belegt detailliert, wie über die Abrufe aus diesem Vertrag eine Unmenge an Subauftragnehmern unkontrolliert in die Bundeswehr strömte – darunter auch manche, deren Eignung nicht sofort ersichtlich ist.

So vergab das Beschaffungsamt etwa 2017 einen Auftrag an EY zur Projektunterstützung bei der geplanten Raketenabwehr Meads. Die Berater sollten den Beamten bei „Administration und Vorhalten eines ständigen Lagebildes“ zur Hand gehen, interne Vorlagen und Berichte erarbeiten sowie „amtsinterne Prozesse“ auswerten und verhandeln. Für das Projekt mit 2,9 externen Dienstposten heuerte EY drei weitere Beraterfirmen an – darunter die eigene Immobilientochter, deren Expertise im Bereich Raketenabwehr begrenzt sein dürfte. Gesamtkosten für 16 Monate: 782 076 Euro.

Die Auflistung Dutzender solcher Aufträge gibt einen Eindruck, wie sich die Rolle der Externen verselbstständigt hat. Selbst für die Frage, wie die Kasernen möbliert werden, wurden Consultants geholt. In von der Leyens Amtszeit seien Berater „für jeden Kleinkrams“ beauftragt worden, sagt ein Haushälter – während im Beschaffungsamt mehr als 1 000 Stellen nicht besetzt sind. „Man darf nicht ausrechnen, was ein Berater pro Tag kostet“, da komme man rasch auf das Dreifache einer normalen Stelle.

Inzwischen schlägt das Pendel jedoch um – auch weil das Beraterheer nicht verhindern konnte, dass Projekte wie das neue Kriegsschiff MKS 180 oder Meads Milliarden mehr kosten als geplant. Bereits im vergangenen Jahr kürzte der Bundestag das Beraterpaket im Beschaffungsamt von 103 auf 83 Mio. Euro. 2020 läuft der Vertrag aus.

Die Gefahr, dass durch die Consultingoffensive externe Mitarbeiter den Job machen, für den der Staat Beamte beschäftigt, hatten schon Suders Mitarbeiter gesehen. In ihrem eingangs erwähnten Leitfaden vom Dezember 2017 führten sie aus, wofür Berater nicht angeheuert werden dürfen: zur „Abgabe von Daueraufgaben“ oder als „Ersatz eines oder mehrerer nicht vorhandener Referenten“. Vielmehr müsse es um einen „zeitlich klar begrenzten Einsatz“ der Berater gehen – also „Monate statt Jahre“.

Rüstungsstaatssekretärin Suder hat das Verteidigungsministerium im März 2018 verlassen – auf eigenen Wunsch, wie es damals hieß. Verantwortlich für die Steuerung der externen Consultants und das Auftragsmanagement im Ministerium blieb dagegen noch bis zum Frühjahr des vergangenen Jahres: eine Ex-McKinsey-Beraterin.