Er setzte sich überraschend als Parteichef durch, in der japanischen Regierungspartei LDP spielte er mit Zwischenrufen von der Seitenlinie eher eine Außenseiterrolle. Nun folgt Shigeru Ishiba auf den zurückgetretenen Ministerpräsidenten Fumio Kishida. Er tritt an, die von Skandalen gebeutelte Partei auf einen neuen Kurs zu bringen. Mit der Wahl eines beliebten Kritikers des Mehrfach-Premiers Shinzo Abe und dessen als „Abenomics“ bekannten Wirtschaftspolitik bricht die LDP damit auf den ersten Blick mit ihrer langjährigen Programmatik. Aber wird Ishiba auch künftig der „Anti-Abe“ sein, als der er bekannt wurde?

Beobachter sind sich in dieser Frage uneins. Man könne von Abe halten, was man wolle, aber er habe die klare Vision einer starken Nation verfolgt, mit einem globalen Anspruch und einer Regierung, die das Notwendige unternehme für eine starke Volkswirtschaft, schrieb ein Kommentator. Dagegen komme eine Feststellung, wie der neue Regierungschef Japan gegenüber China und den USA positionieren wolle, dem Versuch gleich, einen Pudding an die Wand zu nageln. Seine Vision sei etwa so ehrgeizig wie sein Slogan „Japans Zukunft schützen“.

Den „Abenomics“ war es nicht gelungen, mit einer ultralockeren Geldpolitik, Niedrig- bis Negativzinsen, Investitionen in öffentliche Unternehmungen und niedriger Körperschaftssteuer, die japanische Wirtschaft aus Jahrzehnten der Deflation und Stagnation zu befreien. Es fehlt an Dynamik, trotz eines soliden Geschäftsklimas.

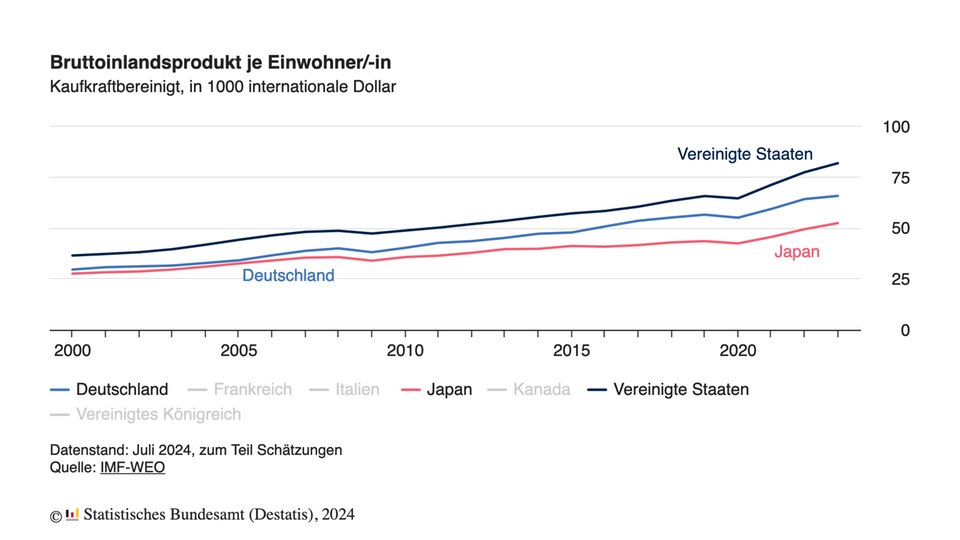

Dabei ist Japan immer noch ein Schwergewicht unter den Industrieländern. Deutschland rückte 2023 näher an Japan heran: Man spricht über gemeinsame Herausforderungen beim Thema Sicherheit für die Wirtschaft. Gemeinsamkeiten gibt es etwa, was die Versorgung mit Energie, kritischen Rohstoffen oder Chips angeht, oder den Schutz von Infrastruktur und Technologien.

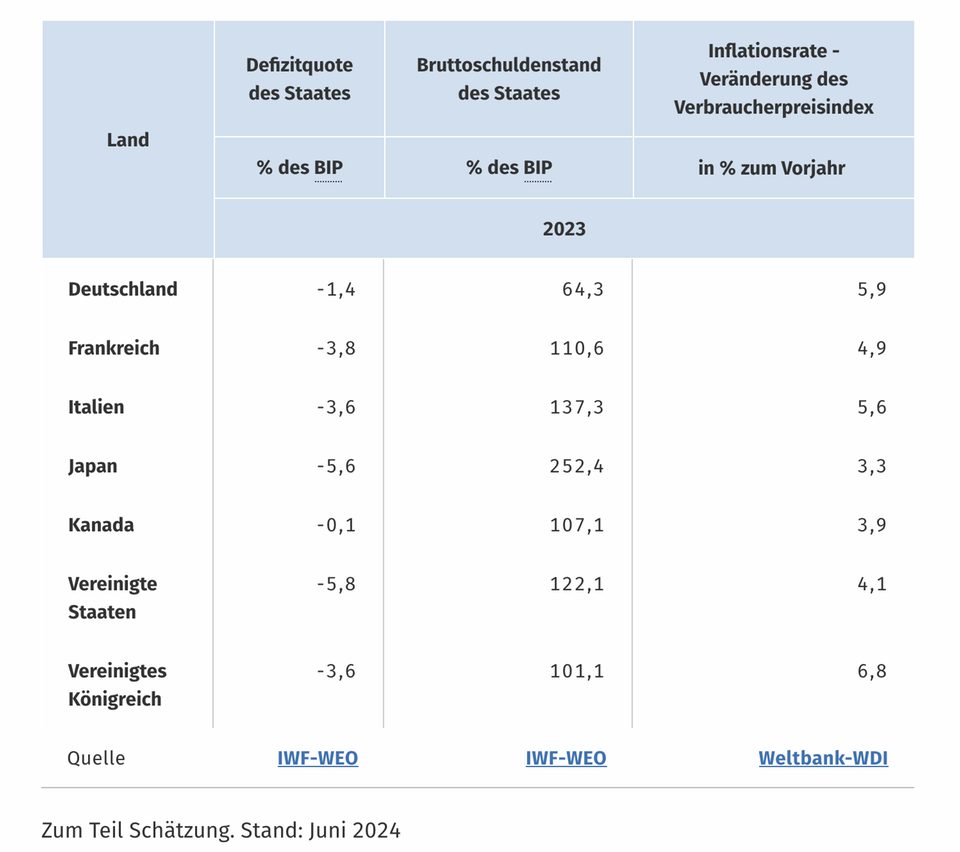

Bis zu den Neuwahlen, bei denen sich Ishiba Ende Oktober vom Volk bestätigen lassen will, wird sich der neue Premier konkreter über seine Pläne zur Wiederbelebung der Wirtschaft äußern müssen. Die Menschen in Japan treiben ähnliche Sorgen um wie in Deutschland – etwa über beispiellose Preissteigerungen, die den gewohnten Lebensstandard gefährden. Ein äußerst schwacher Yen verteuert importierte Güter. Den Haushalten sagte der neue Regierungschef auf einer ersten Pressekonferenz Erleichterungen zu.

Jenseits davon erscheinen seine bisherigen Aussagen über den wirtschaftspolitischen Kurs noch widersprüchlich. Dagegen sind seine sicherheitspolitischen Ideen von einer möglichst atomar schlagkräftigen asiatischen NATO, die mit Unterstützung Washingtons die Achse China-Russland-Nordkorea abschrecken soll, schon recht konkret.

Geplant ist ein Nachtragshaushalt, aus dem weniger Wohlhabende und Bewohner vernachlässigter ländlicher Regionen durch Anreize für Land- und Forstwirtschaft, Fischerei und Dienstleistungen gefördert werden sollen. Ishiba, ein gelernter Banker, entstammt nicht der Tokioter Elite, sondern einer Politikerfamilie aus der Kleinstadt Tottori im Westen Japans. Vor seiner Zeit als Verteidigungsminister war er Landwirtschaftsminister. Sein politisches Vorbild, Premier Kakuei Tanaka, setzte das Streckennetz japanischer Hochgeschwindigkeitszüge Shinkansen durch.

Abkehr von Austeritätsgedanken?

Seinen Fokus auf strenge Haushalts- und Geldpolitik und eher höhere Zinsen und Unternehmenssteuern hat Ishiba indes ebenso wie harsche Kritik an vergangenen aggressiven geldpolitischen Stimuli in jüngerer Zeit zurückgenommen. Er galt in der Hinsicht als „Falke“ oder „Anti-Abe“ mit Hang zur Austerität. Deshalb sorgte seine Wahl zum Parteivorsitzenden auch für einen kurzzeitigen Kurssturz an der Börse. Schon vor diesem „Ishiba-Shock” hatte der Nikkei-Index im August vorübergehend panisch reagiert, als die Notenbank den Leitzins auf 0,25 Prozent anhob und der Yen sprunghaft anzog.

Hinweise auf die künftige Linie kann die Kabinettsbesetzung geben. Den Posten des Finanzministers besetzte Ishiba mit Katsunobu Kato (68), der eher als Anhänger der Abenomics gilt und ein Konjunkturpaket in Aussicht stellte. „Unser Auftrag ist das klare Ziel einer wachstumsorientierten Wirtschaft“, sagte Kato. „Wir fördern Japan auch als Investitionsstandort.” Der neue Minister für Wirtschaftsbelebung Ryosei Akazawa (63) wiederum mahnte die Notenbank zur Behutsamkeit, was zukünftige Zinserhöhungen im Kampf gegen die Teuerung angeht. Er gilt als Vertrauter des Ministerpräsidenten und warnte: „Wir dürfen vorläufig nichts tun, was die Konjunktur dämpft.“ Noch vor der Regierungskrise war bis Jahresende mit einem weiteren Zinsanstieg gerechnet worden.

So scheint es, dass Premier Ishiba den wirtschaftspolitischen Kurs der Kishida-Regierung fortführen will, um die hartnäckige Deflation zu überwinden. „Bei Bedarf werden wir fiskalische Anreize setzen. An der lockeren Geldpolitik Japans wird sich nichts ändern“, so ein Zitat. Für eine florierende Wirtschaft setzt er erklärtermaßen auch auf den Konsum und schrittweise Lohnsteigerungen inklusive des Mindestlohns. Unklar ist, wie er das heimische Investitionswachstum ankurbeln will, denn in den vergangenen Jahren floss mehr Anlagekapital der Konzerne ins Ausland als ins Inland – in die USA, nach Australien und nach China. Mehr als die Hälfte der Erlöse wurde auch dort reinvestiert.

Starker Lohnanstieg im Frühjahr

Japanische Jahresgehälter liegen noch immer deutlich unter dem OECD-Durchschnitt. Der private Konsum macht mehr als die Hälfte des japanischen Bruttoinlandsprodukts aus, während der ebenso wichtige Dienstleistungssektor als unproduktiv gilt. Doch wurden im Frühjahr die Löhne so stark angehoben wie in 30 Jahren nicht mehr. Großkonzerne erhöhten die Gehälter um 5,1 Prozent, viele mittelgroße Firmen hoben sie durchschnittlich um 4,5 Prozent an, berichteten Wirtschaftsdienste. In der Breite stiegen die Reallöhne immerhin erstmals seit mehr als zwei Jahren um 1,1 Prozent.

In einer Lagebeschreibung zitiert die Konrad-Adenauer-Stiftung den Chefökonomen der Norinchukin Research, Takeshi Minami, daher mit der Einschätzung, diese Lohnerhöhung sei eine der bemerkenswertesten Errungenschaften der scheidenden Regierung Kishida. Schon unter Kishida seien die Abenomics im Grunde abgelöst worden – „mit dem Ende der Ära, in der ein schwächerer Yen zu höheren Exporten und einem höheren BIP führten“. So seien die Weichen für die Nachfolge in der Regierung bereits gestellt. Nun bleibt abzuwarten, welche Signale der neue Regierungschef weiter geben wird.