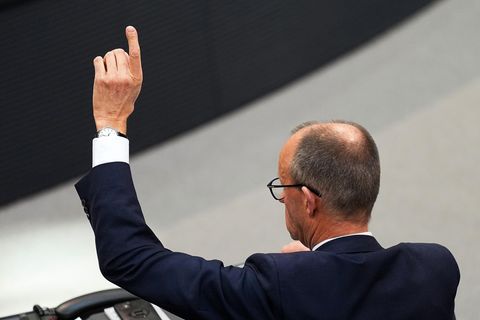

SPD und Grüne wollen sie neu gestalten – und haben dabei Wirtschaftsexperten und sogar CDU-Ministerpräsidenten auf ihrer Seite. Die FDP will sie nicht antasten – und weiß dabei CDU-Chef Friedrich Merz in ihrem Lager: die Schuldenbremse.

Seitdem das Bundesverfassungsgericht den Nachtragshaushalt 2021 der Ampel-Koalition für grundgesetzwidrig erklärt hat, ist die Fiskalregel wieder in aller Munde. Jetzt wird darum gerungen, wie das 60-Milliarden-Loch, das die Entscheidung aus Karlsruhe in den Finanzplan der Bundesregierung gerissen hat, gestopft werden soll: mit Respektierung oder Reformierung der Schuldenbremse?

Doch worum wird da eigentlich so leidenschaftlich gestritten? Eine Erklärung:

Die Schuldenbremse in Deutschland verpflichtet den Staat, sparsam zu wirtschaften und eine Neuverschuldung zu vermeiden. In Artikel 109, Absatz 3 des Grundgesetzes heißt es: „Die Haushalte von Bund und Ländern sind grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen.“ Der Staat darf also nur so viel Geld ausgeben, wie er einnimmt.

Während die Bundesländer seit 2020 überhaupt keine neuen Schulden mehr machen dürfen, sieht das Gesetz für den Bund einen gewissen Spielraum vor. Artikel 115 gewährt ihm eine strukturelle, also von der konjunkturellen Lage unabhängige, jährliche Neuverschuldung in Höhe von bis zu 0,35 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP). Demnach hätte der Bund sich zum Beispiel im Jahr 2022 bei dem damaligen BIP von rund 3,88 Billionen Euro mit rund 13 Mrd. Euro zusätzlich verschulden dürfen. Darüber hinaus sind konjunkturell bedingte Abweichungen möglich, die jedoch ausgeglichen werden müssen. Das heißt: In wirtschaftlich schlechten Zeiten wird die zulässige Nettokreditaufnahme erhöht und dafür in guten Phasen in gleichem Maße reduziert.

Schuldenbremse sieht Ausnahmen für Krisen vor

Eine Ausnahmeregelung soll zudem die Handlungsfähigkeit des Bundes in Krisenfällen sicherstellen. So können die Kreditobergrenzen „im Falle von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen“, überschritten werden, sofern der Bundestag dies mit einfacher Mehrheit beschließt und ein Tilgungsplan vorgelegt wird.

Eingeführt wurde die Schuldenbremse 2009 unter der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihrem Finanzminister Peer Steinbrück (SPD). Mitten in der damaligen weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise sollte das Gesetz die Haushaltslage von Bund und Ländern langfristig stabilisieren. Außerdem setzte die Große Koalition mit der Regelung die im Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (EG) festgeschriebene und maßgeblich von Deutschland artikulierte Forderung nach Haushaltsdisziplin um. Artikel 104 des EG-Vertrages beginnt mit dem Satz: „Die Mitgliedstaaten vermeiden übermäßige öffentliche Defizite.“

Alte Argumente werden wieder ausgegraben

Der Einführung der Schuldenbremse waren leidenschaftliche Debatten vorausgegangen. Unter anderem die damals oppositionellen Grünen und die Linkspartei waren strikt dagegen. Sie argumentierten, der Staat schränke mit der Fiskalregel seine eigene Handlungsfähigkeit zu sehr ein. Die Befürworter verwiesen hingegen darauf, dass der Staat bei wachsenden Schuldenbergen immer mehr Geld für Zinsen ausgeben müsse. Das habe noch größere Einschränkungen zur Folge und belaste Kinder- und Enkelgenerationen.

Diese Debatte ist auch jetzt wieder entbrannt. Diejenigen, die eine Gesetzesreform fordern, sehen wichtige Investitionen in die Infrastruktur und in zukunftsrelevante Technologien durch die Verschuldungsgrenze gefährdet. Ihrer Ansicht nach sind zum Beispiel auch marode Schulen oder Brücken und eine sich verschärfende Klimakrise eine Belastung, die man den nächsten Generationen hinterlasse. Die Verteidiger der Schuldenbremse warnen dagegen vor einer Überschuldung des Staates und plädieren für Ausgabenkürzungen, um die Haushaltslücke zu schließen.

Eine kurzfristige Reform der Schuldenbremse ist aber ohnehin unwahrscheinlich, denn dafür müsste das Grundgesetz geändert werden. Das aber erfordert eine Zwei-Drittel-Mehrheit der Befürworter in Bundestag und Bundesrat, und die gibt es aktuell nicht.

Der Beitrag ist zuerst bei stern.de erschienen