Schnallen Sie sich an, auch Sie müssen künftig drei Mal so schnell werden. Nicht in Ihrem Job oder beim Joggen, aber vielleicht in Ihrem Haus, in Bezug auf Ihr Auto (nein, nicht in Ihrem Auto!) und sicherlich auch in Ihrem Unternehmen. Was ein wenig von der Branche abhängt, ob sie in der Zementindustrie arbeiten oder für eine Werbeagentur, deren Wortspiele bekanntlich klimaneutral sind.

Drei Mal so schnell: Robert Habeck hat diese Woche sein Klimaschutzsofortprogramm vorgestellt, und er hatte eine Botschaft: Wir sind zu langsam. Also müssen wir drei Zähne zulegen. Denn Deutschland hinkt hinterher und ist weder Vorbild noch Pionier, was viele lange Zeit geglaubt haben, sondern Nachzügler und reißt seine CO2-Ziele. Vermutlich auch 2022, vielleicht auch 2023, soviel Erwartungsmanagement hat Habeck bereits betrieben – sicherlich auch mit Rücksicht auf seine Partei und Wähler, wo manche dachten, dass ab sofort die Welt gerettet wird.

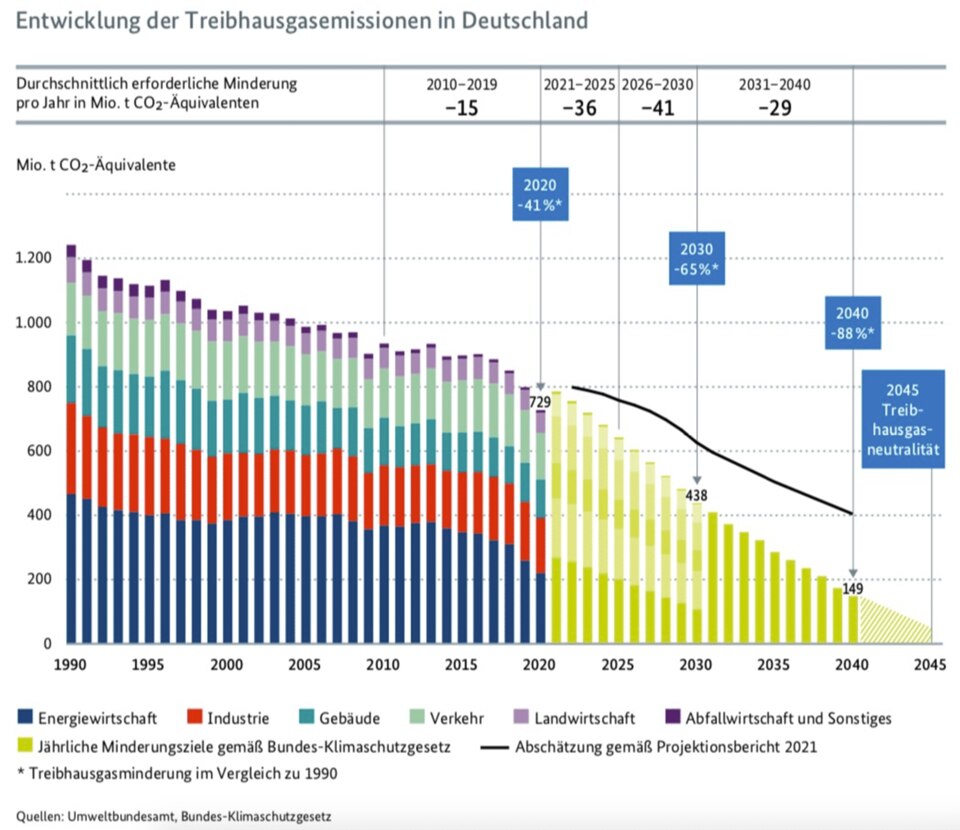

Habecks Botschaft ist keine Überraschung oder unerhörte Neuigkeit. Das letzte Klimaschutzsofortprogramm stammt übrigens vom vergangenen Sommer, als nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts wieder einmal große Ziele in Papiere geschrieben wurden und irgendwelche Töpfe rhetorisch oder real gefüllt oder ausgelobt wurden. Habeck hat nur nochmal zusammengefasst, wo wir stehen, mit einer Schautafel, die er warnend hochhielt. (Analoge Einlagen haben im digitalen Zeitalter oft die größte Wirkung.) Und das Schaubild sah nicht gut aus, da klafft eine Lücke.

Die Transformation wird anstrengend und schmerzhaft

Was ist nun der Unterschied, wenn alles oft gesagt und zu wenig erreicht wurde? Nun, für jeden großen Change-Prozess muss man einmal festhalten, von wo aus man startet und wie die Lage ist. Das muss nicht immer die berühmte „brennende Plattform“ sein, auf der einst Nokia stand. Aber man braucht den Referenzpunkt, um Mitarbeiter – oder eben die Mitbürger – auf die Veränderung einzuschwören.

Diese Transformation wird anstrengend und schmerzhaft, auch das wissen wir inzwischen, für Deutschland sogar anstrengender als für andere Länder, weil wir uns vor Jahren in den Kopf gesetzt haben, auch noch aus der Kernkraft auszusteigen. Das ist in etwa so, als wollten wir einen Marathon laufen und beschlossen hätten, am rechten Fuß keinen Schuh zu tragen.

Diese Transformation wird das Land umgestalten und verändern, äußerlich wie innerlich. Sie wird die Landschaften verändern, wenn sich in vielen Wäldern Windräder drehen (Windkraft in Wäldern halte ich persönlich für einen Irrweg, das müssen wir anders lösen), es wird neue Stromtrassen geben, wir werden die Erde aufbuddeln, um neue Leitungen etwa für Wasserstoff zu verlegen. Und an manchen Orten wird die Landschaft schwarzblau glänzen und blitzen wie eine Schmeißfliege, dank riesiger Solarparks auf Dutzenden Hektaren.

Die innere Veränderung halte ich jedoch für wesentlicher, weil es hier ja um die Veränderungsbereitschaft und Veränderungsfähigkeit an sich geht. Das Neue an dem Plan von Habeck und der Regierung ist nun, dass dieses oft bemühte Narrativ der Veränderung, des Abschieds vom Auenland, nicht mehr vage und abstrakt ist. Und dass es diesen Plan bis 2030 überhaupt gibt. Der Rahmen steht, die Zahlen stehen, in Gigawatt, Millionen und Milliarden, zu Solarkraft, Windrädern, Wasserstoff, Ladepunkten, E-Autos. Das ist jetzt alles einmal durchbuchstabiert. Was viele Unternehmen übrigens schätzen, denn alle haben die Marschrichtung nun schwarz auf weiß.

Bekommen wir das hin?

Zwei Fragen tun sich immer auf: Ist das alles notwendig? Wenn man ernst meint, was man in all diese Papiere und Strategien zur Klimaneutralität schreibt: ja. Weshalb große Teile der Industrie auch in das Habeck-Horn stoßen. Es sind Zahlen, die oft erschlagen, die verunsichern, weil unser Land dicht besiedelt ist. Aber diese Fläche, die Habeck anmahnte, die wir benötigen für erneuerbare Energien, die braucht es auch in vielen Köpfen, wo es etwas zersiedelt und eng geworden ist.

Bekommen wir das hin?, ist die zweite große Frage, die sofort gestellt wird. Mal eben drei Mal so schnell werden, ist ja nicht einfach. Das Risiko zu scheitern, all diese Ziele zu kassieren, ist hoch. Aber es ist auch nicht unmöglich, denn es ist „technologisch lösbar“, wie uns EnBW-Chef Frank Mastiaux gerade im Interview versichert hat ( Das ganze Gespräch können Sie in diesem Podcast hören .)

Für die Transformation bis 2030 benötigen wir keine Wunderwaffen oder Technologien, die wir nicht haben: Windräder, Solarpanele, E-Motoren, Dämmstoffe, Ladestationen, Wärmepumpen, Elektrolyse, Batterieproduktion, verschiedene Energiespeicher – das sind alles Technologien, über die wir verfügen. Klar, das muss man alles noch besser und effizienter machen, es muss auch produziert, skaliert und installiert werden. Und meist läuft alles auf eine Herausforderung hinaus: die ausreichende Menge an Strom, und da an möglichst grünem Strom – plus die Infrastruktur drum herum, sei es nun das Netz, die Ladesäule oder die Wärmepumpe.

Natürlich gibt es Fragen und Fragezeichen – drei Mal schneller, das ist wirklich eine „gigantische Aufgabe“, wie Habeck gesagt hat. Wir reden aber nicht über Voodoo und Hexenwerk – so nach dem Motto: Jedes vierte Taxi soll 2025 ein Flugtaxi sein oder das Ruhrgebiet wird bis 2030 komplett mit Hyperloops verbunden. (Ab 2030 wird sich die Lage etwas ändern, da benötigen wir Technologien, die heute noch nicht marktreif sind.)

Auch ohne Voodoo bleibt es eine Transformation, die einem den Atem stocken lässt, für Deutschland ist sie die größte Kraftanstrengung seit der Deutschen Einheit . Was aber eben auch zeigt: Wir können Geld und Kraft mobilisieren, es ist nicht unmöglich, ein ganzes Land über viele Jahre auf eine große Aufgabe einzuschwören.

Kennen Sie schon unseren Newsletter „Die Woche“ ? Jeden Freitag in ihrem Postfach – wenn Sie wollen. Hier können Sie sich anmelden