„Was haben denn die Börsenexistenzen (…) für den Staat zu bedeuten? Sind sie es, die die Staatscassen mit Steuern füllen? Sind sie es, die Hunderten und Tausenden von fleißigen Händen Arbeit geben? Oder sind sie nicht vielmehr Drohnen, die einzig und allein für ihre eigene Tasche leichtem Gewinn nachjagen, um sofort die ,Staatshilfe‘ anzurufen, wenn Schwindelpapiere im Curse fallen?“

Wäre das Deutsch nicht ein wenig gestrig, könnte man sich bei dieser Anklage des Finanzblatts „Der Tresor“ im Hier und Heute fühlen. Doch der Text stammt von 1873 – in Berlin war gerade eine Spekulationsblase geplatzt, wie man sie in Deutschland zuvor noch nicht kannte. Zwei Jahre lang hatte das Land sich an märchenhaften Aktiengewinnen besoffen, doch nun war der Traum vorbei. Wütende Zeitgenossen sprachen vom großen „Börsen- und Gründungsschwindel“, und die darauffolgende Krise sollte die Wirtschaft in Deutschland über Jahre lähmen. In ihrem Schatten wuchs die Sozialdemokratie genauso wie der Antisemitismus, und den Reichskanzler Otto von Bismarck drängte sie zu seinen Sozialreformen. Der Gründerkrach war sicher nicht die größte Wirtschaftskrise der Geschichte – doch ihr Erbe hat das 20. Jahrhundert in Deutschland entscheidend geprägt. Nicht nur im Guten.

Ein Rausch

Dabei hatte es für die Zeitgenossen so verheißungsvoll begonnen. Nach dem Sieg über Frankreich war das neu gegründete Deutsche Kaiserreich 1871 die militärische und wirtschaftliche Vormacht des Kontinents geworden. Die Industrialisierung lief seit der Jahrhundertmitte auf vollen Touren, und die französischen Reparationszahlungen von 5 Mrd. Goldfranc waren Deutschland eine willkommene Finanzspritze.

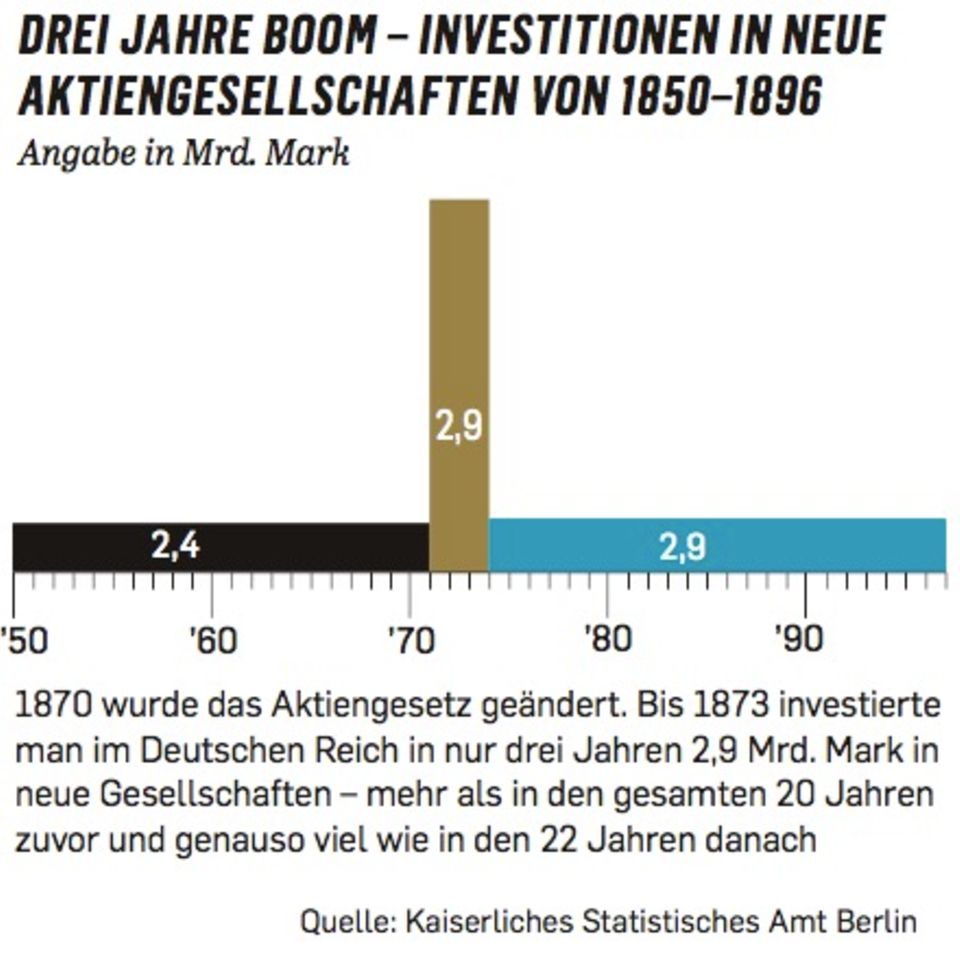

Jetzt, wo Frieden in Europa herrsche, könnten sich die freien Kräfte des Marktes endlich ungehemmt zum allgemeinen Wohl entfalten – so predigten es die Verfechter des Wirtschaftsliberalismus. Nur Sozialisten und Konservative beäugten dieses „Manchestertum“ skeptisch. 1870 hatte in Preußen ein neues Gesetz – das nach der Reichsgründung auf ganz Deutschland ausgeweitet wurde – das Tor zum goldenen Zeitalter weit aufgestoßen. Es befreite die Gründung von Aktiengesellschaften praktisch von allen lästigen Fesseln. Zuvor musste sich jede Neugründung auf ihre finanzielle Situation hin prüfen lassen. Im Namen der „freien Concurrenz“ aber konnten Aktiengesellschaften nun quasi aus dem Nichts entstehen. Niemand schaute den Gründern in puncto Kapitalausstattung ernsthaft auf die Finger.

Die Gesellschaft fiel in einen kapitalistischen Rausch, dabei war es gerade eine Generation her, dass man noch beschaulich mit Zunftordnungen, Wegzöllen und Feierabendgeläut gelebt hatte. Das biedere kaufmännische Grundgesetz von Soll und Haben – wie unzeitgemäß! Alles schien nun zu gehen, das Geld lag auf der Straße – man musste es nur aufheben. Zwischen 1871 und 1873 wurden allein in Preußen 928 Aktiengesellschaften gegründet. In den vier Jahren davor waren es ganze 88 gewesen. Alteingeführte Banken und schillernde Finanziers erkannten schnell die enormen Gewinnchancen, die dieser Boom bot.

Im Wochenrhythmus etablierten sich „Maklerbanken“ – heute würde man sie Investmentbanken nennen. 1872 gab es in Deutschland über 100 dieser Institute, die für ein sattes Aufgeld Papiere neu gegründete Firmen auf den Markt warfen oder halfen, eingesessene Familienbetriebe in zeitgemäße Aktiengesellschaften umzuwandeln. Wegen der großen Nachfrage des begeisterten wie naiven Publikums spülte das den Besitzern enorme Gewinne in die Taschen.

Die Anleger liebten vor allem Baugesellschaften, deren wuchernde Projekte den Immobilienmarkt immer weiter aufblähten. Die anfinanzierten, angeplanten und manchmal sogar angefangenen Bauvorhaben der Gründerzeit hätten in Berlin Raum für neun Millionen Einwohner geschaffen – dabei lebte in der Stadt nur eine Million Menschen. Dazu kamen Eisenbahnkonsortien, die neue Schienenstränge noch für die hintersten Winkel Europas versprachen, und Papiere auf die Klassiker der damaligen Industrialisierung: Kohle und Stahl. Besonders findige „Gründer“ schlugen zwei Fliegen mit einer Klappe. Sie gründeten eine Maklerbank und finanzierten mit deren Hilfe ihre eigenen Aktiengesellschaften. Der Großinvestor Heinrich Quistorp etwa, Sohn eines preußischen Beamten, brachte es auf ein Imperium von rund 30 Unternehmen.

Anteils- und Lottoscheine

Quistorp war eigentlich nicht der Typ des halbseidenen Spekulanten. „Groß, breitschultrig und stark“, beschrieben ihn Zeitgenossen, „mit rotem, gesundheitsstrotzendem Gesicht und lachenden Augen, jovial und lebenslustig, derb und zupackend und gutmütig.“ Als Bauentwickler des neuen Berliner Stadtteils Westend war er wohlgelitten, als aufrechter Geschäftsmann der halbstaatlichen Preußischen Bank geachtet. Doch dann packte den strammen Protestanten das Fieber der Gründerzeit. Was für fantastische Möglichkeiten taten sich da auf! Quistorp rief seine „Vereinsbank“ ins Leben und gründete, gründete, gründete: Feilen-, Tabak-, Papier-, Waggon-, Fass-, Werkzeug-, Bau-, Fuhr-, Pferde-, Eisenbahn-, Brauerei-, Dampfschiff-, Bergbau- und Hüttengesellschaften. Kaum hatte er eine AG angeschoben, hob er mit dem eingesammelten Kapital eine weitere aus der Taufe. Den Ausdruck „Schneeballsystem“ kannte man noch nicht .

Quistorp schüttete 1871 eine Dividende von 15, ein Jahr später sogar von 19 Prozent aus und baute für sich und seine Frau eine neugotische Villa, die entfernt an Schloss Neuschwanstein erinnert. Sein atemberaubendes Tempo ließ keine Alarmglocken schrillen – im Gegenteil. Schätzte diesen modernen König Midas nicht auch die fromme Witwe des preußischen Königs? Unterstützte sie ihn nicht sogar finanziell? „Die Börse, welche sonst Niemandem, nicht einmal sich selber traut, hielt Quistorp für den leibhaftigen Bruder Grund-Ehrlich“, klagte Otto Glagau, Journalist und Schriftsteller. Glagau wurde zu einem der schärfsten Kritiker des Börsenbooms – später, nachdem der Gründerkrach auch ihn Geld gekostet hatte. „Die Quistorp’schen Werthe“, schrieb er erbost, „wurden von den Banquiers in der besten Absicht ihren solidesten Kunden als ‚hochfeine‘ Capital-Anlage empfohlen und mit Vorliebe von dem schlichten Bürgersmann genommen.“

Sie waren nicht die einzigen Papiere, auf die das Publikum hereinfiel. Ähnliches Glück verhießen Anleihen und Beteiligungen an „Fonds-Speculationen“. Sie lockten fast immer mit zweistelligen Kapitalerträgen. Besonders beliebt beim Kleinanleger waren „Antheilsscheine“, die neben der Rendite zur Teilnahme an Verlosungen berechtigten – etwa von Prämien „sämmtlicher in Österreich existirender Staats- und Privatanleihen“. Wer hier das große Los zog, konnte mit einigen Hunderttausend Gulden rechnen. Damit der brave Mann ja anbiss und nicht nach der Bonität der Anleihe fragte, durfte er schon nach Einzahlen der ersten Monatsrate an der Tombola teilnehmen. Nichts charakterisiert die Goldgräberära besser als dieser Zwitter aus Börsenpapier und Lottoschein.

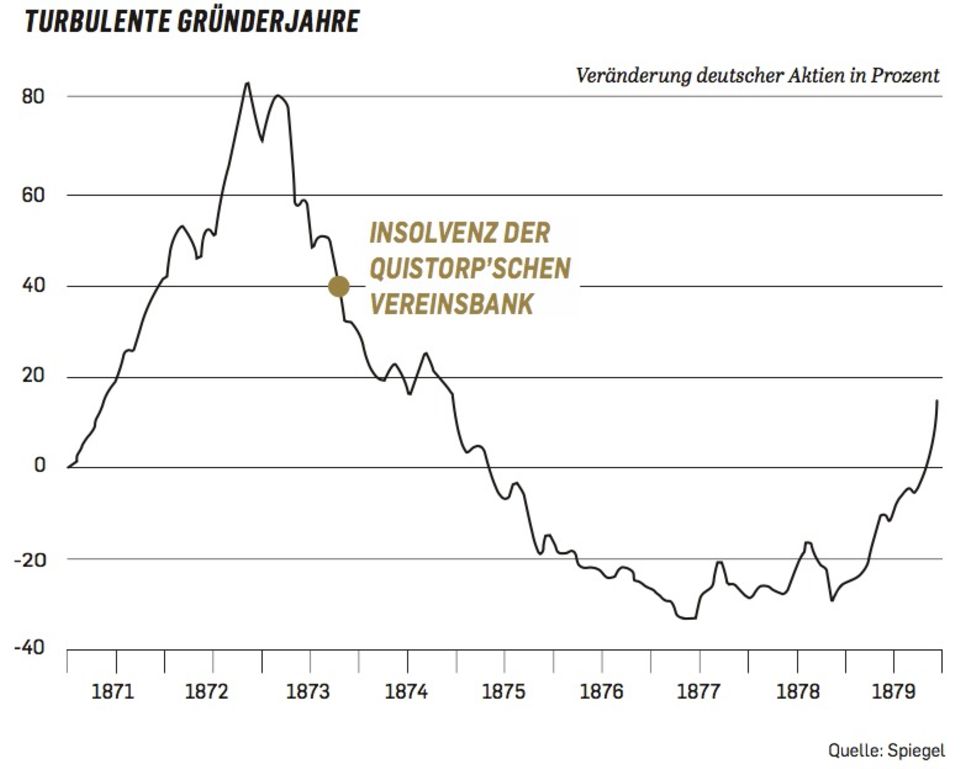

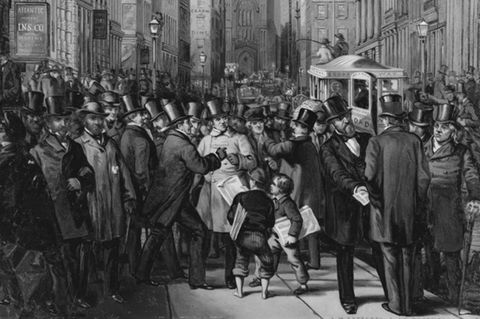

In den beiden Jahren 1871 und 1872 verdoppelten sich die Aktienkurse an der Berliner Börse, und mit den Kursen stieg auch das Spekulationsfieber. Jeder konnte, jeder wollte reich werden! Es spekulierten erzkonservative Gutsbesitzer genauso wie penible Beamte. An der Wiener Börse, so klagte 1872 „Der Tresor“, sei es bereits so weit, „dass Laufburschen schwer zu bekommen sind, weil dieselben in dem Moment, wo man ihrer zur Verrichtung eines Botendienstes bedarf, eben mit eigenen Börsen-Operationen beschäftigt sind“. Witzblätter karikierten die unüberschaubaren Gründungen von Aktiengesellschaften der sonderlichsten Art. Die Satirezeitschrift „Der Floh“ etwa schlug kurz vor dem Crash eine „Zigarrenstummel-Verwertungsgesellschaft“ oder eine „Rettungsanstalt für verwahrloste Seelen marinierter Heringe“ auf Aktienbasis vor.

Die vage Ahnung, dass die schöne neue Gründerwelt auf Treibsand gebaut sein könnte – es gab sie durchaus. Eduard Lasker etwa, der Sprecher der wirtschaftsfreundlichen Nationalliberalen im Reichstag, nannte die Börse schlicht „eine Akademie für die straflose Umgehung der Gesetze“. Manchmal beschlich die Skepsis auch die Börsianer selbst. Das System konnte ja nur funktionieren, solange das Publikum an einen immerwährenden Boom mit hohen Kursgewinnen glaubte. Als „Palast der Prinzessin Mumpitz“ bezeichneten manche Börsianer ihre Börsen untereinander.

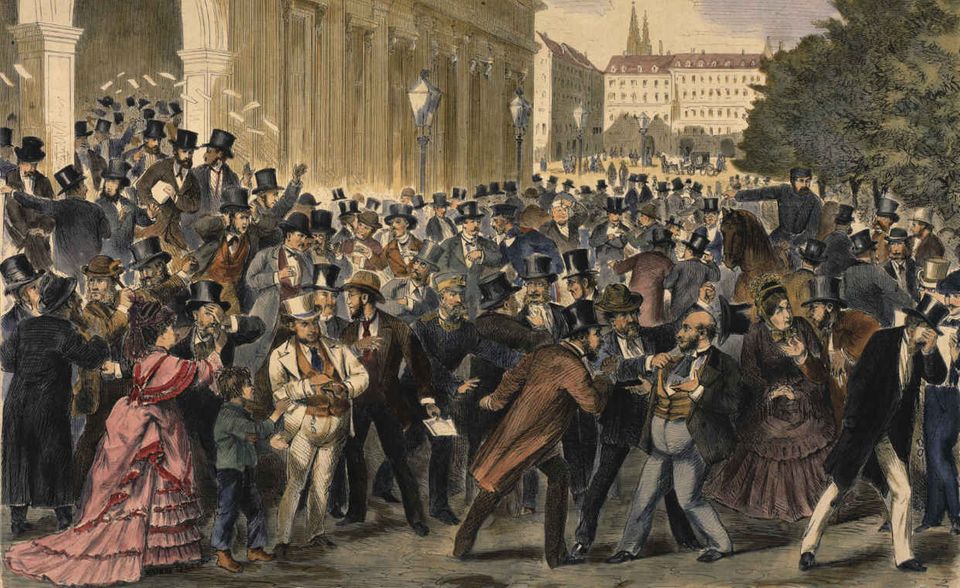

Die Paläste standen bis zum Frühjahr 1873, dann krachte es in Wien. Im Windschatten des deutschen Gründerbooms hatte sich auch in der österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie der Aktienmarkt aufgebläht. Außerdem sollte im Mai in Wien die Weltausstellung eröffnet werden, der Optimismus war grenzenlos. Just zur Eröffnung der Weltausstellung aber ging die Franco-Ungarische Bank unerwartet pleite. Panik brach aus. Wem konnte man noch vertrauen? Wer war noch liquide? Die Kurse in Wien stürzten ab, Maklerbanken brachen zusammen. Im Börsensaal kam es zu Tumulten, zahlungsunfähige Finanzjongleure mussten über die Hintertreppe vor ihren erbosten Gläubigern flüchten. „Ehedem hochgefeierte Namen wurden gleich denen von Brandstiftern und Fälschern unter tausend Verwünschungen mit den scheußlichsten Prädicaten ausgezeichnet. Gründer und Gründerbanken mit allen Flüchen beladen, welche die deutsche Sprache auf dem Lager hat“, berichtete die „Deutsche Zeitung“ am 9. Mai 1873.

Die Nationalbank griff mit verzweifelten Stützkäufen ein und wollte mit einem Hilfsfonds den moribunden Finanzmarkt am Leben halten. (Was ihr auf die Dauer auch gelang. Allerdings nur, wie der Frankfurter Wirtschaftshistoriker Werner Plumpe schreibt, „auf niedrigem Niveau“.) Das konservative „Linzer Volksblatt“ empörte sich darum am 28. Mai: Jetzt, „wo das Papiergeld entwertet“ sei, müsse „das zahlende Volk, welches mit der Börse nichts zu schaffen hatte, mithelfen, damit sich die Börsenschwindler wieder erholen“. Das Lamento klingt vertraut.

Berlin schien anfangs zwar vom Wiener Crash wenig betroffen. Am anderen Ende der Welt jedoch braute sich neues Unheil zusammen.

Dividendenjauche

Bis 1873 war in den USA das Geschäft mit dem Eisenbahnbau glänzend gelaufen, finanziert mit viel Kapital von den Aktienmärkten – und noch mehr Optimismus. Gern besorgten sich die Eisenbahngesellschaften ihr Kapital über Anleihen, die später mit den erwarteten Gewinnen aus dem Betrieb der Strecken gedeckt werden sollten. Der allgemeine Glaube an den kommenden Goldregen ließ die Kurse in die Höhe schnellen.

Doch 1873 fingen die Geschäfte an zu stocken. Die Konstruktions- und Betriebskosten der Eisenbahnen stiegen stärker als erwartet. Die Kurse jedoch nicht mehr. Es kam zu Panikverkäufen, und im September 1873 brach in New York die bis dahin als äußerst solide geltende Bank Jay Cooke & Company zusammen, die vor allem Eisenbahnbau finanziert hatte. Ihr Ende löste eine Pleitewelle aus, die bald nach Europa schwappte. In das lukrative US-Railroad-Business hatte man auch hier heftig investiert. Allein an der Berliner Börse, dem heißesten Handelsplatz Europas, waren die Aktien von 26 US-Eisenbahngesellschaften auf dem Markt.

In Berlin geriet Anfang Oktober die Quistorp’sche Vereinsbank in Schieflage, bis dahin ja ein Vorzeigeunternehmen der Gründerzeitwirtschaft. Zwei Wochen später musste Heinrich Quistorp für die Bank und seine anderen Unternehmen Konkurs anmelden. Die Pleite war der erste Dominostein, der fiel. Die nächsten folgten schnell: Bald waren 700 der jüngst etablierten 900 Aktiengesellschaften am Ende, von den Maklerbanken musste die Hälfte aufgeben. Der Kurswert der überlebenden AGs halbierte sich fast von 4,5 auf 2,4 Mrd. Reichsmark.

Selbst für ein so nüchternes Blatt wie die „Berliner Gerichtszeitung“ übertrafen die Verheerungen des Börsenkrachs die aller Naturkatastrophen: „Gegen Elementarschäden gibt es schützende Versicherungen, für den von den Gründern angerichteten Schaden gibt es keine Entschädigung.“

Kurz darauf konnte die „Gerichtszeitung“ schon ein Opfer vermelden: „Der Rentner Riedel in Stralsund, ein daselbst allgemein geachteter Mann, hatte ein Vermögen von ca. 20.000 Thalern in Quistorp’schen Werthen angelegt und diese für 12.000 Thaler, welcher Summe er zum Ankauf von Ländereien bedurfte, bei einem dortigen Creditinstitute lombardiert. Da brach das faule Gebäude der Quistorp’schen Schöpfung zusammen und die Folge davon war, daß an R. die Aufforderung erging, die fast entwertheten Papiere gegen Barzahlung von 12.000 Thaler in Empfang zu nehmen. Dies zu thun, war der Aufgeforderte außer Stande, und am vorigen Freitag fand man den Unglücklichen in den letzten Zügen liegend, mit geöffneten Pulsadern im Stadtgraben.“

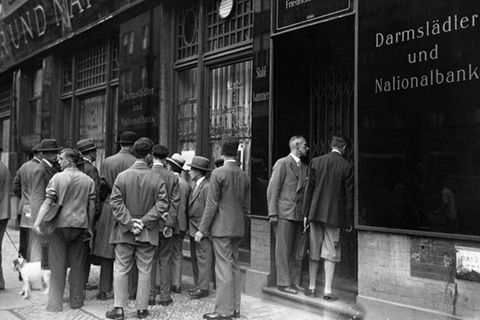

Der Staat sah der Krise mehr oder weniger hilflos zu. Der jähe Aufstieg und der noch rasantere Fall der Gründerwelt überforderte sowohl die Fantasie als auch das vorhandene Instrumentarium der königlich-preußischen Finanzverwaltung. Noch existierte keine Zentralbank im Deutschen Reich. Sie wurde erst 1876 als verspätete Antwort auf den Crash ins Leben gerufen. Doch auch diese neue „Reichsbank“ versuchte vor dem Ersten Weltkrieg und in der Weimarer Republik meist nur zögerlich, in Krisensituationen einzugreifen. Wirtschaftliche Erholung, so das Credo, habe aus sich selbst zu kommen. Erst das katastrophale Ergebnis ihrer Laissez-faire-Haltung in der Weltwirtschaftskrise von 1929 bereitete den Weg dafür, dass heute die Deutsche Bundesbank und die Europäische Zentralbank ihr geldpolitisches Steuerungspotenzial voll nutzen können.

1873 aber lag die Börse am Boden und war in der öffentlichen Meinung zum Abschuss freigegeben. Hatte man nicht immer schon gewusst, dass der „Börsenschwindel“ nicht funktionieren konnte? Bei Banken, die nach zehn Monaten Bestehen eine Dividende von 47 Prozent ausschütteten! Bei marktschreierischen „Prospecten“, die „alles versprechen und zu nichts verpflichten“. Sogar Aktien-Brauereien – so tobte Otto Glagau – hätten aus schnöder Gewinnsucht ihre Biere zu so üblem Sud verkommen lassen, dass der Volksmund sie „Dividendenjauche“ schimpfte! Adelige und Großgrundbesitzer wandten sich – nachdem sie munter viel Geld verspielt hatten – mit Abscheu und Empörung von den liberalen Parvenüs ab.

Die Börsianer, jetzt die bösen Buben, wollten die Alleinschuld nicht übernehmen. Mitverantwortlich für die Katastrophe sei „die Spielsucht des Publikums“ und ganz besonders die „Gewinnsucht der kleinen Leute“. Glagau hielt im damaligen Massenblatt „Die Gartenlaube“ dagegen: „Die ,kleinen Leute‘ hatten von der Börse bis 1870 nur eine schwache Ahnung. (…) Sie verwahrten ihr Geld im Strumpf, sie gaben ihr Geld auf die Sparkasse oder auf Grundstücke – bis der Gründungsschwindel auch sie in seinen Strudel zog. (…) Sie verdienen als die Verführten nur Bedauern und Entschuldigung während die ganze Schuld, die unbedingte Verurtheilung die Verführer trifft.“

Manche der Verführer entzogen sich ihren Gläubigern durch Flucht oder Untertauchen. Zeitungen in Wien berichteten von Börsenhändlern, die „Selbstmord fingierten, indem sie ihre alten Kleider an einer Brücke niederlegten und in neuen das Weite suchten“.

Heinrich Quistorp floh nicht. Er verlor sein gesamtes Vermögen. Gleich nach dem Konkurs erschien der Gerichtsvollzieher bei ihm und einem Kompagnon. Die „Berliner Gerichtszeitung“ berichtete: „Die Herren Directoren der in Concurs gerathenen Westend-Gesellschaft, Quistorp und Scheidler, sind inzwischen durch die Beschlagnahme ihres persönlichen Vermögens in ihren zu Westend gelegenen glänzenden Villen so alteriert (aus der Fassung gebracht – d. Red.) worden, daß sie seitdem bettlägrig erkrankt und von Niemanden zu sprechen sind. Am heftigsten protestierte Quistorp gegen die Versiegelung des Weinkellers, da er behauptete, dessen Inhalt sei zur Erhaltung seiner Gesundheit notwendig.“ Ein paar Jahre später ließ sich auch noch seine Frau von ihm scheiden, „da er nicht für einen standesgemäßen Unterhalt seiner Familie sorgte“.

Der Gründerkrach hinterließ tiefe Spuren im kollektiven Bewusstsein. Die Zeitgenossen packte die „Große Depression“, wie der Historiker Hans Rosenberg die Stimmung der folgenden Jahre nannte. In den stürmischen Zeiten der industriellen Revolution waren auf allen sozialen Ebenen die Ansprüche, Erwartungen und der Lebensstandard gestiegen. „Um so größer war für viele die Enttäuschung und Erbitterung, dass es nun auf lange Zeit hinaus nicht so hurtig und lustig weiterging“, schrieb Rosenberg.

Die direkten Schuldigen standen ja fest: Börsen- und Gründungsschwindler. Und obendrein die Liberalen, die Verfechter des „Manchestertums“. Der Glanz der Gründerjahre und die Dynamik der industriellen Revolution hatten den Liberalismus groß gemacht, nun verlor er seinen Rang als Leitkultur. Bei der Reichstagswahl 1871 hatte die Nationalliberale Partei 125 Sitze erreicht. Zehn Jahr später waren es nur noch 47.

Ein großer Teil der Geprellten aber fand außerdem eine altbewährte und noch simplere Erklärung: Die wahre Schuld an der Krise trügen die Juden. Schon seit Jahrhunderten waren die europäischen Christen ihnen wegen Jesus’ Kreuztod feindselig begegnet, nun sattelte das 19. Jahrhundert den „modernen“, den wirtschaftlichen Antisemitismus auf die religiöse Judenfeindschaft.

Tatsächlich waren in der Börsen- und Gründerwelt überproportional viele Deutsche jüdischen Glaubens zu Hause. Jahrhundertelang war nämlich den Juden in Europa praktisch jeder „christliche“ Beruf untersagt gewesen, vom Bauern bis zum Handwerker. Sie mussten Nischen für ihr Auskommen suchen und fanden sie etwa im Handel und Geldverleih. Als mit der Industrialisierung der moderne Kapitalismus aufblühte, nutzten die jüdischen Geschäftsleute die Chance – wie die christlichen Kapitalisten auch.

Mit solchen historischen Einordnungen aber hielten sich große Teile des Landes nicht auf. Für sie wurde „Börsenjude“ zum Synonym für „Börsenschwindler“. Der Jude war der -Hauptschuldige, „da er allen Idealen den Krieg erklärt, aus Allem eine Ware macht“ – so schrieb es der Publizist Wilhelm Marr, der in den Jahren nach dem Gründerkrach den Ausdruck „Antisemitismus“ erfand. Auch die „Staatsbürgerzeitung“ tönte: „Leider betrachtet das moderne Judenthum nach wie vor den rücksichtslosen Gelderwerb als einzigen Zweck seines Daseins.“ Otto Glagau, Nemesis des Gründertums, stimmte dem zu. Seine Folgerung: „Nicht länger dürfen falsche Toleranz und Sentimentalität, leidige Schwäche und Furcht uns Christen abhalten, gegen die Auswüchse, Ausschreitungen und Anmaßungen der Judenschaft vorzugehen.“

Der wirtschaftliche Antisemitismus, angereichert in den kommenden Jahren um den noch „moderneren“ Rassenantisemitismus, war das unselige Erbe, das Gründerkrach und Gründerkrise dem 20. Jahrhundert hinterließen.

Das Ende der Wildwest-Börse

Die allgemeine Befürchtung aber, dass der Einsturz des Kartenhauses die gesamte Wirtschaft des Deutschen Reiches in den Abgrund reißen würde, bewahrheitete sich nicht. Hauptopfer blieben die „Speculanten“, Verführer wie Verführte.

Zwar schlug die Krise durchaus auf die Realwirtschaft durch. Das allgemeine Lohnniveau etwa sackte um rund 20 Prozent ab. Aber: Die Boomjahre hatten den Warenausstoß überstimuliert, nun führte diese Überproduktion zu einem rapiden Preisverfall. Da die Lebenshaltungskosten stärker sanken als die Löhne, kamen Arbeiter, Angestellte und Beamte relativ glimpflich davon. Außerdem hielt eine Auswanderungswelle die Arbeitslosigkeit im Rahmen.

Trotzdem hatte der Liberalismus seine großen Verheißungen vom Wohlstand für alle nicht erfüllt, Fabrikarbeiter und Handwerksgesellen machten ihn für Entlassungen und Lohnkürzungen verantwortlich. Der kleine Mann sah sich um und entdeckte die Sozialdemokratie. Die Partei der „vaterlandslosen Gesellen“ wuchs, genau wie die Gewerkschaften und das Selbstbewusstsein der Arbeiterklasse.

Selbst Reichskanzler Bismarck rückte schrittweise von den Nationalliberalen ab, die lange seine Verbündeten im Reichstag gewesen waren. Seine Hoffnung, dass das freie Spiel des Marktes auch das Proletariat mit materiellen Wohltaten ruhigstellen würde, hatte sich nicht erfüllt. Unter Bismarcks Führung griff der Staat wieder stärker ins Ruder: Das freizügige Aktiengesetz wurde gekippt, Schutzzölle eingeführt, der Gläubigerschutz verbessert. Bismarck bekämpfte zwar frontal die „gemeingefährlichen Umtriebe der Sozialdemokratie“. Aber gleichzeitig erreichte er mit der Einführung der gesetzlichen Sozial-, Unfall-, Alters- und Krankenversicherung die Grundsicherung – und die weitgehende Befriedung – der Arbeiter.

Die Zeit der Wildwest-Börse war abgelaufen. Das „Manchestertum“ wurde zu Grabe getragen. Auf seine Wiederauferstehung in neuem Gewande musste es über 100 Jahre warten.