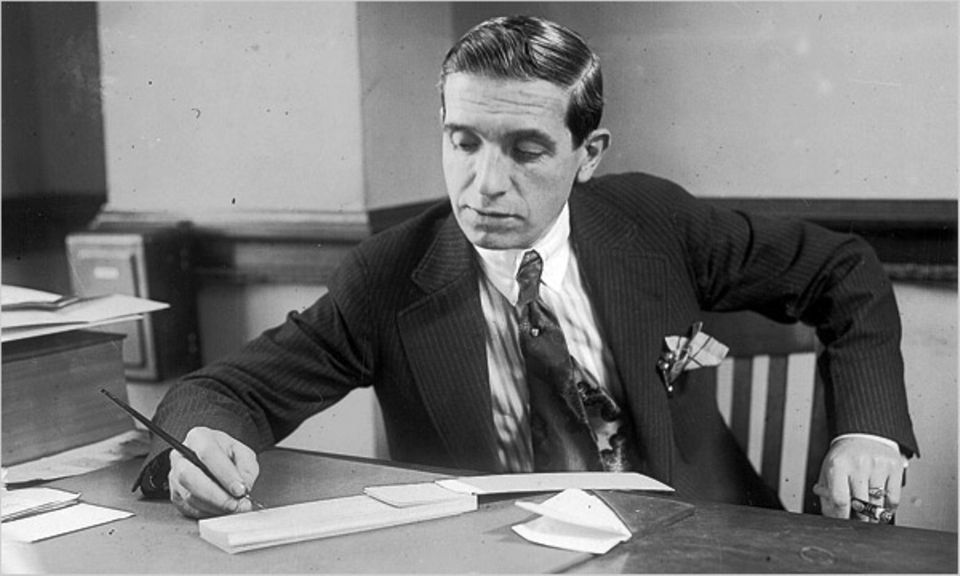

Im Juni 1920 hatte Charles Ponzi 7 Mio. Dollar griffbereit und zwei First-Class-Transatlantik-Tickets in der Tasche. Was er nicht hatte, war ein Ausstiegsplan. Ganz im Gegenteil: Er wollte so gerne sesshaft werden. Mit seiner geliebten jungen Frau Rose eine Familie gründen, in der neuen Riesenvilla Hof halten und durch gute Taten seinen frisch verdienten Starruhm mehren. Sein Finanzgeschäft in Boston übertraf alle Erwartungen – es musste nur irgendwie am Laufen gehalten werden.

Ponzi gab die beiden Tickets für die geplante Hochzeitsreise zurück und holte dafür lieber seine alte Mutter mitsamt einer Pflegerin von Italien zu sich herüber.

17 Jahre zuvor hatte der nun 38-Jährige die alte Heimat als Gescheiterter selbst verlassen: ein bankrotter junger Dandy, der es im gelobten Amerika zu Reichtum bringen wollte. Sechzehneinhalb Jahre lang war daraus – milde gesagt – nicht viel geworden. Erst seit ein paar Monaten lebte er endlich im Stil der Reichen und Berühmten, mit Hauspersonal und Bodyguard, mit der teuersten aller Karossen und einem Anwesen im noblen Bostoner Vorort Lexington.

Wie ein Lauffeuer sprach sich im ganzen Land herum: Dieser Mister Ponzi ist ein begnadetes Finanzgenie. Und ein gutherziger und amüsanter Mensch obendrein. Waschkörbeweise sammelten die Büroangestellten seiner Securities Exchange Company (SEC) die Dollars und Schecks der begeisterten Kleinsparer ein.

Synonym für eine der ältesten aller Betrugsmaschen

Am 12. August aber war alles schon wieder vorbei: Ponzi wurde verhaftet. Seine Pleite und deren juristische Aufarbeitung sorgten noch jahrelang für Schlagzeilen. Zurück blieben gut 20.000 geschädigte Anleger, die am Ende fast zwei Drittel ihres Geldes abschreiben mussten.

Und es bleibt der Begriff Ponzi als ein neues Synonym für eine der ältesten aller Betrugsmaschen: In der angelsächsischen Welt steht der Name heute für jedes Schneeballsystem, bei dem die Investoren mit einer sensationellen Rendite geködert werden – diese Zinsen aber immer nur aus den nachströmenden Geldern weiterer Anleger bezahlt werden. Bis der Zustrom abreißt und das Ganze kollabiert.

Es ist das Prinzip der Pyramidenspiele, bei denen jeder, der mitmacht, neue Einsteiger für die nächste Stufe rekrutieren muss. Nur dass der Trick bei einem Ponzi nicht so einfach zu durchschauen ist. Bei einem Kettenbrief kann sich jeder ausrechnen, dass die Zahl der potenziellen Teilnehmer begrenzt ist. Wo und wie die Toprendite verdient wird, die ein sympathisches Finanzgenie scheinbar zuverlässig ausschüttet, das ist jedoch schwer zu übersehen.

Die Versuchung für Kleinanleger ist groß: Hat so ein Zauberer vielleicht wirklich die perfekte Strategie? Schafft er es, alle anderen auszustechen? Glaubt man bunten Blättern und roten Theoretikern, dann wissen die Superreichen, wie es geht. Warum also nicht teilhaben an den Insidertricks dieser High Society?

Über die Lebensgeschichte Charles Ponzis wussten seine Geldgeber in diesem Frühsommer 1920 nicht allzu viel. Er war ein zierlicher Mann, keine 1,60 Meter groß, aber voller Energie und Charme, mit Stil, Manieren und dem Herzen offenbar am rechten Fleck. Erst seit fünf Jahren lebte er in Boston, er hatte im Büro eines Handelshauses gearbeitet, die Liebe seines Lebens entdeckt und erobert: Rose Maria Gnecco. Er war in den Obsthandel der Gneccos eingestiegen, doch dessen Pleite konnte er auch nicht abwenden. Anfang 1919 wurde er arbeitslos. Seither war er besessen von der Suche nach dem großen Projekt. Der „Get rich quick“-Idee, die alles ändert.

Dass er nicht für irgendeine Angestelltenexistenz geboren war, davon war Ponzi zutiefst überzeugt. Mochte sein Vater bloß ein Postbeamter gewesen sein – die Mutter Imelde stammte aus verarmtem norditalienischem Adel. Als Student in Rom war der junge Carlo um die Jahrhundertwende mit dem Nachwuchs der reichsten Familien um die Häuser gezogen, hatte so leider am Ende seine kleine Erbschaft verjubelt und keinen Studienabschluss geschafft. Es blieb nur der Ausweg Amerika.

Hoffnung statt Cash

Aber Ponzi fühlte sich immer noch als Glückskind, zu dem das Glück den Weg nur bislang noch nicht gefunden hatte. „Als ich dieses Land betrat, hatte ich 2,50 Dollar in Cash und eine Million Dollar in Hoffnungen“, schrieb er später. „Diese Hoffnungen haben mich nie verlassen.“

Dass die Zeiten besondere waren, neuer Reichtum in der amerikanischen Luft lag, das war 1919 einfach zu wittern. Von den „Roaring Twenties“ sprach noch keiner, aber der Große Krieg war gerade gewonnen. Eine neue Welt nahm Formen an. Der technische Fortschritt brauste schneller voran als je zuvor.

Ein Magazin für die Exportwirtschaft – vielleicht könnte er damit Werbemillionen machen. Ponzi berechnete gigantische Postvertriebslawinen, plante ein neuartiges Loseblattkonzept, verschickte Briefe in alle Welt. Bis ihn der Geistesblitz traf: die Antwortscheine!

Was immer auch später über Ponzi gesagt wurde, eines muss man ihm lassen. Er hatte wirklich eine Transaktion entdeckt, die ganz logisch und legal eine dreistellige Rendite ergab: den Devisentausch mithilfe von Ersatzbriefmarken, sogenannten International Reply Coupons (IRC). Mit diesen Antwortscheinen ist es auch heute noch möglich, Briefen ins Ausland gleich das Rückporto beizulegen. Da die heimischen Marken im Ausland nicht gelten, kann der Absender einen IRC mitschicken, der dann zur Frankierung einer Rückantwort benutzt wird. Die so erworbenen Marken sind im Prinzip auch wieder zu Geld zu machen.

Wechselkursprobleme gab es noch nicht, als eine Postkonferenz in Rom 1906 das System aus der Taufe gehoben hatte. Der Goldstandard garantierte damals feste Austauschverhältnisse. Doch mit dem Krieg war auch das Währungschaos ausgebrochen, die italienische Lira etwa notierte 1920 zum Dollar gut drei Viertel unter ihrem Vorkriegswert. Mit anderen Worten: Arbitrage wurde möglich, weil die Coupon-Preise in lokaler Währung noch unverändert waren.

Wechselkunst

Ein IRC kostete in den USA fünf Cent, für einen Dollar bekam man also 20 Stück. Tauschte man den Greenback aber in die drastisch verbilligten Lire, dann bekam man für sein Geld in Italien fast das Dreieinhalbfache: 66 Stück. Der Rücktausch dieser Antwortscheine in US-Briefmarken und schließlich Dollar ergab eine Rendite von 230 Prozent, lässt man die Kosten außer Acht.

Als der Postlersohn Ponzi diesen Dreh erkannte, war er sicher, dass jetzt nur noch eines zum Reichtum fehlte: Startkapital, um die Sache ins Laufen zu bringen. Die Hanover Trust Bank hatte ihn kurz zuvor böse abblitzen lassen, also verlegte er sich auf sein Verkäufertalent und eine Art Crowdfunding. Schritt für Schritt sammelte er unter Bostons Italienern erste Kleinbeträge für sein nur grob skizziertes Projekt. Und zahlte das Geld kurz darauf mit Sensationszins zurück. Der Rest war Mundpropaganda.

Ponzi versprach 50 Prozent Zinsen nach nur 45 Tagen. Wer zweifelte, konnte bei mutigeren Nachbarn sehen, wie deren Vermögen explodierte. Schneller und schneller zahlten die Leute ein. In der Spitze strömten mehr als 1 Mio. Dollar pro Woche – in heutiger Kaufkraft über 10 Mio. Dollar. Ponzi hatte jetzt stets genug im Topf, um alle versprochenen Zinsen pünktlich zu bezahlen. Und nebenbei noch seine ebenfalls rasant steigenden Privatrechnungen.

Zu viel Papiergeld

Er kaufte das Haus, das Auto, Brillanten und Kleider für Rose. Bald aber auch alle möglichen Unternehmensbeteiligungen, darunter die Mehrheit an ebenjener Hanover Trust Bank, die seine Bitte um Kredit einst so frech abgewiesen hatte. Das Einzige, was der neue Star der Stadt in Wahrheit nie kaufte, waren IRCs. Denn für die fatale Lücke in seinem Plan hatte er keine Lösung: Der kleine Trick ließ sich nicht groß machen. Sein Geschäftsmodell war schlicht nicht skalierbar.

Was mit 1 Dollar geht, ist schon mit 100 schwierig. Mit den rasch eingesammelten Abertausenden hätte Ponzi ein Schiff chartern müssen, um die Papierberge zu verschiffen. Inzwischen hätte er eine Flotte gebraucht. Vom Problem der Coupon-Einlösung ganz zu schweigen.

Die Sache war also ganz einfach Betrug. Wäre Ponzi ein eiskalter Ganove gewesen, hätte er sich nun schleunigst mit der Kasse ins Ausland absetzen müssen. „Splash, cash and dash“ – das war und ist schließlich das Prinzip jeder klassischen Betrügerei. Anhauen, umhauen, abhauen.

Aber so sah sich ein Charles Ponzi eben nicht. Ja, er war ein Bruder Leichtfuß mit dem Hang zum feinen Leben. Ein liebender Gatte, Sohn und Held des Volkes war er aber auch. Er musste nur schaffen, was die Start-up-Unternehmer von heute einen „Pivot“ nennen – den strategischen Schwenk zu einem neuen Geschäftsmodell. Sobald ihm das Richtige einfiel, könnte er stolz verkünden: „Tut mir leid, liebe Leute, dieses Coupon-Geschäft führt nicht mehr weiter. Aber stattdessen mache ich jetzt etwas, das mindestens genauso lukrativ ist.“

Es war ein Spiel gegen die Zeit. Und gegen viele Jäger, die ihm inzwischen auf den Fersen waren. Die Behörden waren misstrauisch geworden, die Post genauso wie die Polizei, die Bankenaufsicht und diverse Staatsanwälte. Alte Geschäftspartner wollten plötzlich mitkassieren. Und da war die Presse, die erst freundlich und zurückhaltend schrieb. Bis ein junger Verlagserbe beschloss, mit der größten Zeitung der Stadt diese mysteriöse Geldvermehrung auseinanderzunehmen.

Richard Grozier hatte von seinem Vater gerade erst die Geschäftsführung der „Boston Post“ übernommen. Er hatte einen Ruf als früherer Tunichtgut. Aber er war kampfeslustig und liebte – wie sein Gegner Ponzi – das Spiel mit hohem Einsatz.

Die Presse zweifelt

Die erste große Story in der „Boston Post“ wirkte für Ponzi noch wie gemalt. Der PR-Profi, den er sich gerade erst geholt hatte, schien perfekte Arbeit zu leisten: „Verdoppelt das Geld in drei Monaten“, verkündete die Zeitung am 24. Juli auf ihrer Titelseite. In den Büros der SEC in der School Street drängten sich schon früh um sechs die Massen, über 200.000 Dollar wurden allein an diesem Samstag eingezahlt. Doch schon am Montag drehte sich die Berichterstattung scharf. Sie wurde ab jetzt zu einem Trommelfeuer, das Ponzi immer akrobatischere Manöver abverlangte.

Als Kronzeugen der Anklage hatte die „Post“ keinen Geringeren als Clarence W. Barron gewonnen, den Chef des „Wall Street Journal“ und Eigentümer von Dow Jones & Company. Barron, der als Vater des amerikanischen Finanzjournalismus gilt und wegen seiner imposanten Erscheinung auch „The Commodore“ genannt wurde, beugte sich über Ponzis angebliches Geschäftsmodell. Und fällte ein vernichtendes Urteil: „Das geht nur in kleinem Stil.“

Ponzi wählte die verblüffende Vorwärtsverteidigung. Die Abwicklung en gros sei eben sein Betriebsgeheimnis. Und er schlug zwei Staatsanwälten eine radikale Aufklärung vor: Ihre Behörden sollten seine Bücher doch bitte selbst überprüfen. Bis zur offiziellen Klärung nehme er kein weiteres Geld mehr an, alle Kundeneinlagen würden auf Wunsch natürlich jederzeit zurückgegeben.

War das Wahnsinn? Es hatte zumindest Methode. Der Run auf seine Schalter kostete Ponzi in den folgenden Tagen zwar enorme Summen. Doch er gewann Zeit und vor allem viel Vertrauen in der Öffentlichkeit. Und seine bis dahin explodierenden Zinsverpflichtungen sanken jetzt sogar. Ein Teil des ausgezahlten Geldes landete zudem gleich wieder auf Konten bei seiner Hanover Trust Bank. Die Lage beruhigte sich, am folgenden Wochenende konnte sich Ponzi wieder als Wohltäter feiern lassen: Er besuchte ein Waisenheim, stiftete 100.000 Dollar und spendierte Eiscreme für alle.

Der nächste Treffer der „Post“ erwischte ihn aber vollkommen unvorbereitet: Ausgerechnet sein neuer PR-Mann wechselte die Seiten. Dem gelernten Journalisten William McMasters war dieser Maestro Ponzi gleich von Anfang an nicht ganz geheuer gewesen. Aus der Nähe merkte man rasch, dass der mal dieses, mal jenes erzählte und sich kaum um seine Geschäfte kümmerte. Heimlich arbeitete sich McMasters durch die Unterlagen seines Auftraggebers und steckte das Dossier der „Post“ zu, die ihm dafür ein Superhonorar von in heutiger Rechnung über 60.000 Dollar zusagte. Eine Woche nach dem ersten Barron-Artikel schrieb McMasters auf Seite eins der Zeitung, Ponzi sei insolvent.

Der sprach von kleinlicher Verleumdung. Er zeigte sich weiterhin strahlend und witzelnd in der Öffentlichkeit, hielt Hof für Reporter und kündigte neue, große Pläne an. Doch der Ansturm der Kunden und der Vormarsch der Ermittler waren jetzt nicht mehr lange abzuwehren. Den letzten Stoß versetzte ihm erneut die „Boston Post“. Sie war bei den Recherchen zu Ponzis nebulösem Vorleben fündig geworden. In Montreal, so konnte sie berichten, habe der junge Ponzi einst für die betrügerische Banco Zarossi gearbeitet; 1908 wurde er wegen Scheckfälschung zu drei Jahren Haft verurteilt. Nach der vorzeitigen Entlassung wurde er gleich beim Grenzübertritt von US-Beamten verhaftet, wegen Schleppertätigkeit kam er erneut für zwei Jahre hinter Gitter.

Gutes Herz

Das charmante Finanzgenie erwies sich als ein mehrfach vorbestrafter Lügner. Ponzi, der seiner geliebten Rose nie von diesen Geschichten erzählt hatte, kapitulierte und stellte sich dem Staatsanwalt. Den Vorwurf, er sei ein ewiger Gauner, wies er aber heftig zurück: Es handele sich um Jugendsünden und Missverständnisse; und wer gebüßt habe, habe auch das Recht auf einen neuen Anfang.

Doch wer interessierte sich jetzt noch für seinen guten Willen? Dafür, dass er tatsächlich einmal als junger Mann in Georgia große Stücke seiner Haut hergegeben hatte, um einer fremden Frau mit Brandverletzungen das Leben zu retten? Ende November wurde Ponzi von einem Bundesgericht zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Das gesamte juristische Nachspiel zog sich Jahre hin.

Der große Verkäufer mit den unverwüstlichen Hoffnungen begann nach der Haft wieder neue Projekte, vertickte Sumpfparzellen im Immobilienboom in Florida. Doch weil er erneut mit dem Gesetz in Konflikt kam, wurde er 1934 in sein Heimatland Italien abgeschoben. Auf verschlungenen Wegen landete er schließlich in Brasilien. 1949 starb er in einem Armenhospital in Rio.

Richard Grozier und seine Zeitung haben mit ihren Recherchen Geschichte geschrieben: Die Entlarvung des Coupon-Schwindels wurde zur ersten großen Stunde des investigativen Finanzjournalismus in den USA. Die „Boston Post“ gewann 1921 einen der ersten Pulitzer-Preise für Verdienste um das Gemeinwesen.

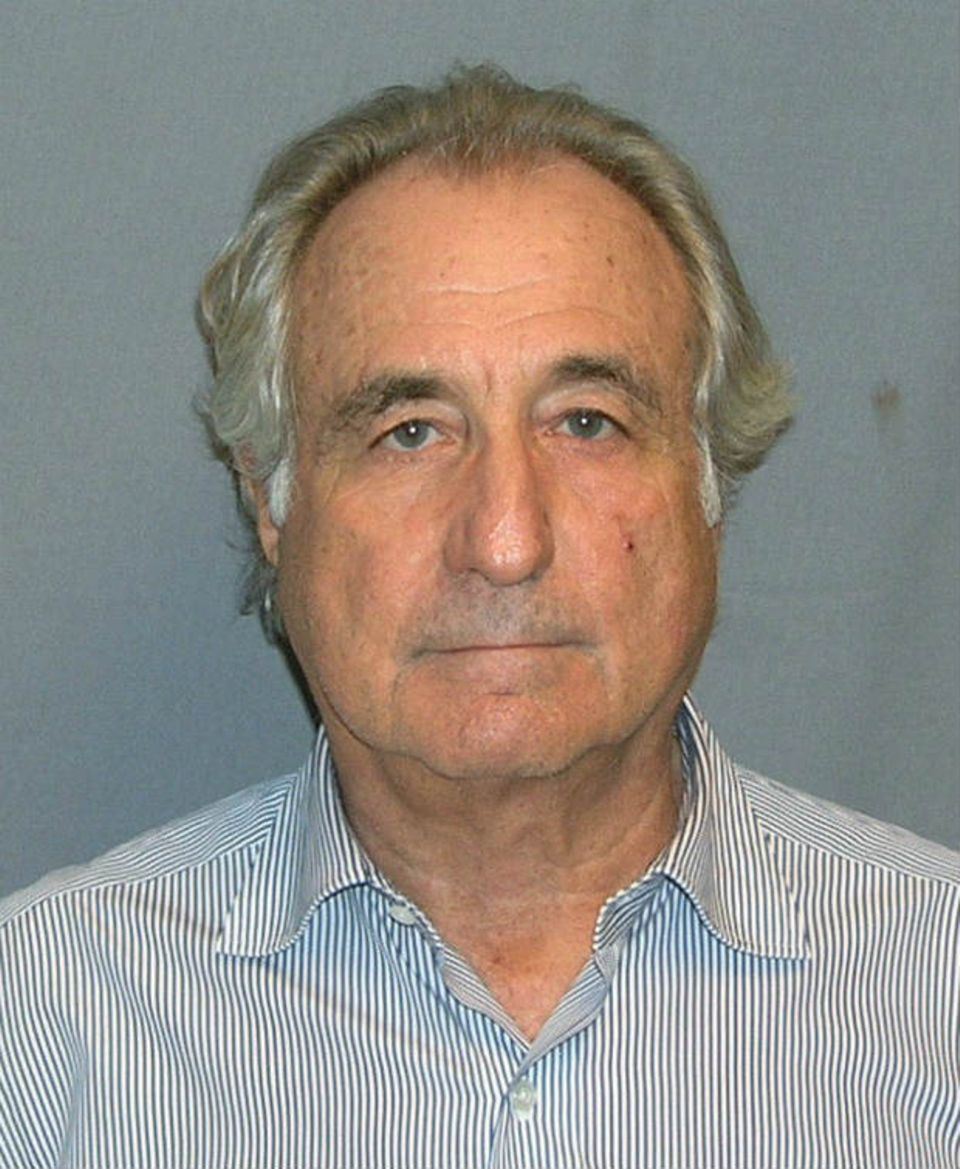

Die Methode Ponzi bleibt trotz allem lebendig wie eh und je. Vor einigen Jahren hat der aufgeflogene US-Vermögensverwalter Bernie Madoff damit eine neue Rekordmarke gesetzt – und einen Schaden von geschätzt 65 Mrd. Dollar verursacht.

Was die Anleger lockt, das sind stets die weit überdurchschnittlichen Renditen, die in schöner Regelmäßigkeit ausgeschüttet werden. Dass der Magier seine Strategie nicht im Detail verraten kann, verstehen sie. Wenn es schließlich eng und der eigene Irrtum offenkundig wird, muss eine Verschwörungstheorie herhalten: Hier ist ein Wohltäter, der die Branche mit ihren eigenen Mitteln schlägt – gar kein Wunder, dass Establishment und „Lügenpresse“ diesem guten Kerl ans Leder gehen.

„Damals – wie heute – scherte man sich einen Dreck um Ethik“, schrieb Ponzi 1937 in seinen Memoiren. „Der allmächtige Dollar war das einzige Ziel. Und sein Besitz erhob eine Person über alle Kritik an irgendwelchen ethischen Vergehen, die beim Erwerb vorgekommen waren.“

So richtig böse war die Nachwelt dem ewigen Strahlemann denn auch nie. Vielleicht habe er „sich selbst genauso betrogen wie seine Kunden“, analysierte die „New York Times“. „Kein Schwindler der Weltgeschichte war stilvoller“, urteilte die „Washington Post“ einmal. Das Glückskind ohne Glück sah das genauso: „Ich habe eine große Show hingelegt“, tröstete sich Ponzi. „Diese Show war es wert.“