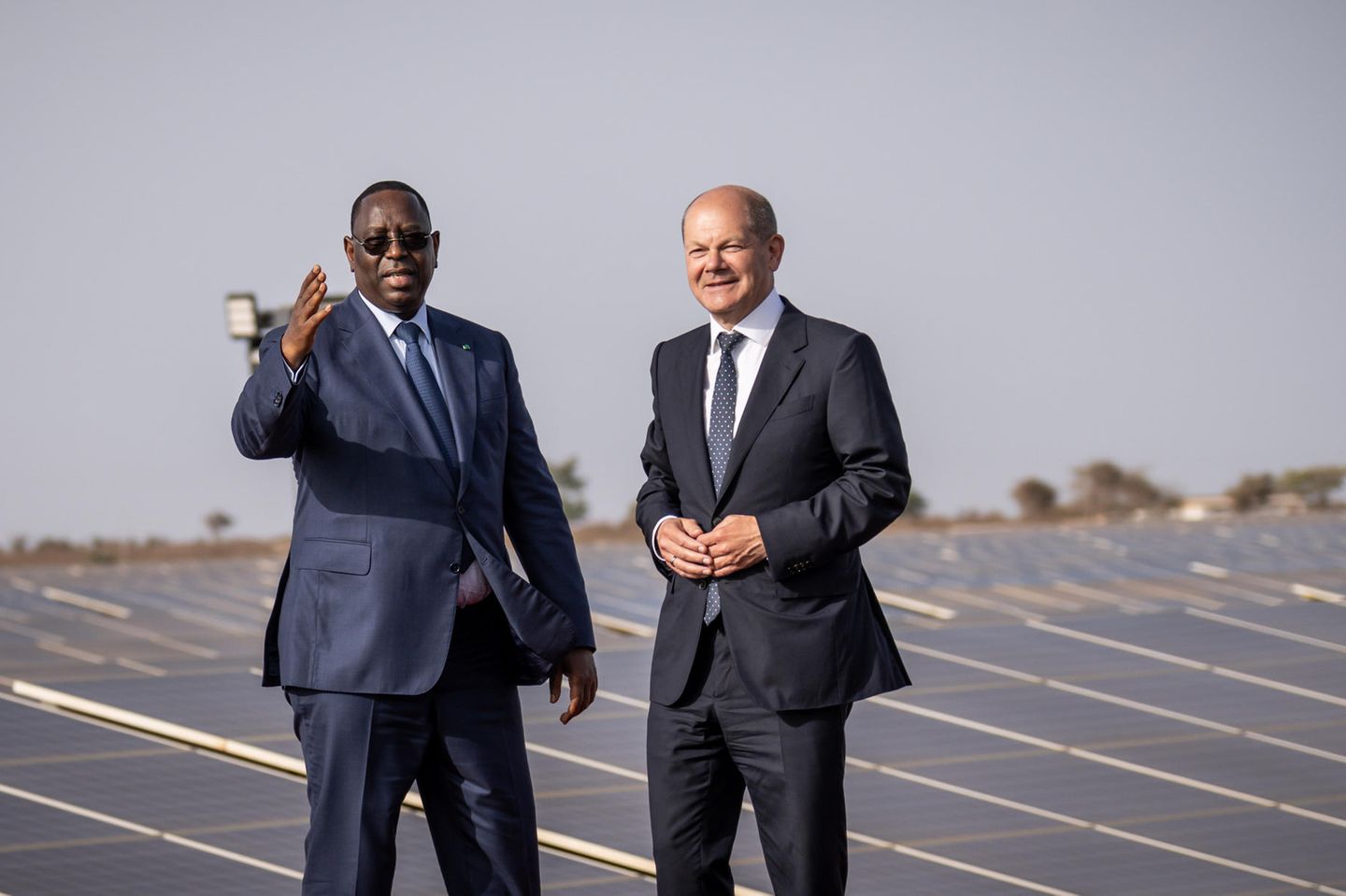

Vor zwei Jahren sorgte Bundeskanzler Olaf Scholz auf seiner ersten Afrikareise für eine Überraschung: Als er im Senegal mit Präsident Macky Sall einen Solarpark einweihte, stellte er Unterstützung für den Gassektor in Aussicht. Denn das westafrikanische Land schickte sich an, als neuer Gaslieferant auf den Weltmarkt zu treten. Und Deutschland sondierte nach dem Aus billiger Gaslieferungen aus Russland Ersatzquellen, um die Energieversorgung zu sichern.

Was läge näher, als mit dem afrikanischen Newcomer einen Gas-Deal in die Wege zu leiten? Zu dem Zeitpunkt wurde der Förderstart für 2023 erwartet: Dem Gasfeld Grand Tortue Ahmeyim (GTA), das sich Senegal und Mauretanien vor der Atlantikküste teilen, wird eine Exportkapazität von 2,3 Millionen Tonnen Flüssiggas (LNG) jährlich zugeschrieben. Scholz stellte laut dem Info-Portal Euraktiv eine Kooperation bei der „Nutzung der im Senegal verfügbaren Gasressourcen“ in Aussicht. Präsident Sall suchte damals nach internationaler Unterstützung zur Erschließung der Vorkommen.

In jenem Mai 2022 gab es noch kein Lieferabkommen zwischen Deutschland und dem Golfstaat Katar. Inzwischen existiert es: Ab 2026 will die Bundesrpublik von dort Flüssiggas beziehen – von 2,7 Milliarden Kubikmeter Erdgas jährlich ist die Rede. Außerdem unterschrieb die Bundesregierung eine Absichtserklärung (MoU) mit Nigeria unterschrieben, das ab 2026 bis zu 1,2 Millionen Tonnen Flüssiggas zusicherte. Nigeria war nach dem Senegal die nächste Station auf des Kanzlers damaliger Reiseroute.

Was ist aus dem Gas-Deal mit Senegal geworden? Es gebe keinen Deal, sagen Beobachter. Sollte es konkrete Absprachen gegeben haben, seien sie nicht nachweisbar. Wohl habe Scholz bei Präsident Sall Erwartungen geweckt, doch Proteste des grünen Koalitionspartners daheim gegen das Tabu einer Förderung fossiler Rohstoffe im Ausland, ein angeblich wenig kooperatives Außenministerium, und wohl auch das Abflauen der deutschen Versorgungsängste, führten offenbar dazu, dass die Pläne mit Senegal nicht weiter verfolgt wurden.

Rückblickend könnte die Regierung damit die Chance verpasst haben, Deutschlands immer noch höchst einseitig von den USA abhängige LNG-Quellen zu diversifizieren. Zuletzt kam auch Algerien als Partner ins Spiel. Aber Scholz hätte statt mit Nigeria auch einen Abnahmedeal mit dem Senegal schließen können, sagt ein Kenner der Energieszene. „Das tat er aber nicht."

Chance verspielt?

Die erste Förderplattform des GTA-Gasfelds im Senegal soll in diesem Jahr in Betrieb gehen – mit mehr als einjähriger Verspätung. Der Internationale Währungsfonds (IWF) schraubte die Wachstumsprognose des Landes für 2024 deshalb noch einmal zurück: von über 10 auf 8,3 Prozent. Die schwimmende zehn Stockwerke hohe Förderanlage (FPSO), die auf See verankert wird, soll von der chinesischen Cosco-Werft im zweiten Quartal eintreffen. Eine Station zur Gasverflüssigung und Verladung (FLNG) wird ebenfalls startklar gemacht. Senegal ist bereits Beobachter im Forum erdgasexportierenden Länder.

Die Gas-Deals, welche die Betreiber BP und Kosmos Energy zu jeweils 60 und 30 Prozent in dieser Phase eins der Exploration für Exporte geschlossen haben, seien derweil längst ausfinanziert, heißt es. Zehn Prozent fallen der staatlichen Energiegesellschaft Petrosen zu. Von diesem Gasfeld hätte Deutschland folglich keine Schnitte mehr abbekommen.

Allerdings wartet noch ein zweites Vorkommen auf die Erschließung – das ultratiefe Feld Yakaar-Teranga vor der Hauptstadt Dakar. Hier gibt es noch etwas zu verteilen. Es könnte stärker den heimischen Bedarf stillen. Aber das Energieportal Capitalpower geht davon aus, dass von den erwarteten maximal zehn Millionen Tonnen pro Jahr primär LNG-Lieferungen nach Europa gehen. Über die Ausbeutung sei noch nicht entschieden, sagt der im Senegal geborene SPD-Bundestagsabgeordnete Karamba Diaby nach Gesprächen mit dem Konzern Kosmos. Es gebe noch nicht genügend Partner, die Verhandlungen dauerten an. Einen Wunsch hätte Diaby aber schon: „Sollte Deutschland nach weiteren Lieferzusagen für Flüssiggas Ausschau halten, dann wäre das demokratische und stabile Senegal als Partner gut geeignet.“

Allerdings, so der SPD-Mann einschränkend, würde so ein Liefer-Deal mit dem neu gewählten Präsidenten „sicher nicht einfacher“. Denn Staatschef Sall wurde mittlerweile von einem jungen panafrikanischen Linken ersetzt – gewählt mit überwältigender Mehrheit. Dass der „Africa first“ im Blick hat, zeigen symbolisch die ersten Auslandsreisen zu den Nachbarn Mauretanien und Gambia. In Richtung Frankreich – und insbesondere in Richtung der Öl-, Gas- und Bergbauindustrie – schlägt der Anfang April vereidigte Präsident Bassirou Diomaye Faye neue, selbstbewusste Töne an. Und die Frage des heimischen Bedarfs gewinnt an Schärfe.

Programm „de Rupture“ – Bruch mit Nomenklatura

Die Regierung des 44-Jährigen Faye strebt nicht nur eine größere Distanz zur Ex-Kolonialmacht Frankreich an, sondern auch eine währungspolitische Abkehr von der an den Euro gekoppelten Landeswährung. Ein Wahlversprechen Fayes. Auch Rohstoffverträge mit internationalen Energiekonzernen sollten neu verhandelt werden. „Was kann er ändern?“, fragt die Vertreterin der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) in Dakar, Claudia Ehing. „Fördermengen anpassen? Mehr für den Senegal und den afrikanischen Kontinent herausholen? Es muss sich zeigen, wie konfliktbereit die Regierung sein wird.“

Dass der Küstenstaat mit rund 18 Millionen Einwohnern seine Gasvorkommen erschließt und damit Wohlstand schafft, bleibt gesetzt. Fayes „Programme de Rupture“ will mit vielem brechen – aber nicht mit der Aussicht auf höhere Staatseinnahmen aus den Gas- und auch dem Öl-Vorkommen Sangomar der Woodside Energy Group. Als Teil einer neuen Wirtschaftssouveränität steht der Kampf gegen Korruption ebenso oben auf der Agenda wie geringere Lebenshaltungskosten und mehr „Augenhöhe“ mit internationalen Konzernen, um die heimische Wertschöpfung zu fördern. „Reformen der Wirtschaft sind notwendig“, sagt Ehing. „Sie ist sehr etatistisch geprägt, aber hoch verschuldet. Faye braucht mehr private Investitionen, jährlich drängen 250 bis 300.000 Jugendliche auf den Arbeitsmarkt.“

Innenpolitisch will Faye den „Hyperpräsidentialismus“ einschränken, die Gewaltenteilung stärken, einen ausgehöhlten Rechtsstaat rehabilitieren, das Verfassungsgericht stärken, die eingeschränkte Meinungs- und Versammlungsfreiheit wiederherstellen. Die Ankündigungen verdienen Glaubwürdigkeit. Faye, ein ehemaliger Steuerinspekteur, saß wegen Kritik an der Justiz elf Monate in U-Haft. Sein Premier, Ex-Oppositionsführer Ousmane Sonko (49), war wegen Verleumdung eines der Korruption verdächtigten Ministers zu sechs Monaten Bewährung verurteilt worden. Die harte Hand gegen die Opposition führte zu Demonstrationen und schweren Krawallen in einer der stabilsten Demokratien Afrikas.

Ressourcen sollen stärker dem Senegal nutzen

Die Politik für Energie-, Bergbau und Erdöl wird künftig Minister Birame Souley Diop verantworten, der über Erfahrungen im internationalen Umgang mit Banken und Unternehmen verfügt. Der Wirtschaftsdienst Bloomberg schrieb, jüngste Äußerungen des Präsidenten deuteten darauf hin, „dass der Senegal versuchen könnte, mehr Kontrolle über einen Wirtschaftszweig zu erlangen, der das Land zu einer der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt machen wird“. Faye messe der Ausbeutung der natürlichen Ressourcen besondere Aufmerksamkeit zu und wolle unterzeichnete Verträge „zum Nutzen des Staates optimieren“. Angekündigt sei eine „Auditierung“ des Bergbau-, Gas- und Erdölsektors, um „den Schutz der einheimischen Anteile zum Wohle des nationalen Privatsektors zu stärken“.

Für das noch unerschlossene Gasfeld strebte Dakar bisher einen heimischen Anteil von etwa einem Drittel an, erläutert MdB Diaby, um die Menschen mit Energie zu versorgen. Wegen seiner besonderen Tiefe verspricht die Ausbeutung sehr teuer zu werden. Aus Sicht der grünen Klimapolitikerin Lisa Badum würde eine deutsche Abnahmegarantie – welcher Art auch immer – eine Erschließung wahrscheinlicher machen, wie sie dem „Spiegel“ sagte. Kosmos soll auf einer „Shopping-Tour“ auch in Deutschland angeklopft haben. Im Lobby-Register des Bundestags ist die Firma seit 2022 vertreten.

Fraglich ist, ob ausreichende Mengen von dem Gas zu einem wettbewerbsfähigen Preis und langfristig auf den Weltmarkt gelangen können. Sicher ist, dass der Senegal ein leistungsfähiges Energienetz aufbauen will, um die Energiekosten zu senken und auch die Industrialisierung voranzutreiben. 58 Prozent der städtischen und 86 Prozent der ländlichen Räume haben laut SPD-Mann Diaby keinen Zugang zu Strom. Angestrebt wird, 40 Prozent des Energiebedarfs künftig mit Gaskraftwerken zu erzeugen. Auch für den Aufbau dieser Infrastruktur sucht Dakar Finanzpartner.

G7-Investitionsplan für grüne Energie

Westliche Fördertöpfe sollen nach einer Zusage bei der Weltklimakonferenz in Glasgow aber keine neuen Öl- und Gasförderungen im Ausland mehr finanzieren. Dafür gingen die G7-Staaten Deutschland, Frankreich, Großbritannien und die EU im Senegal 2023 mit einer „Just Energy Transition Partnership“ (JETP) an den Start, die einen sozial gerechten Übergang zu mehr erneuerbarer Energie im nationalen Mix unterstützen will. Ziel in Dakar ist es, von 31 Prozent auf 40 Prozent Ökoenergie-Anteil zu gelangen. Dafür stehen künftig 2,5 Mrd. Euro Darlehen und 250 Mio. Euro Zuschüsse bereit.

Im Mittelpunkt steht die Elektrifizierung nach dem nationalen Strategieplan. Ein für das JETP-Budget bis März erwarteter Investitionsplan, der Bewerbungen für Projektfinanzierungen bündeln soll, verzögert sich – wohl bis zur Weltklimakonferenz im Dezember, erwartet die im Senegal ansässige Energieexpertin und Solarunternehmerin Gabriele Schwarz. Dafür verantwortlich ist nicht nur der Regierungswechsel, Unklarheiten gibt es auch auf Geberseite. Ein möglicher Knackpunkt: Von der Regierung des Landes gab es Ideen, gas-nahe Infrastrukturen in die Finanzierungspläne aufzunehmen. Laut Schwarz war dies in den Arbeitskreisen zuletzt kein Thema mehr.

Die Expertin bringt unter anderem für das spendenfinanzierte Leap Transparency-Projekt in senegalesischen Gemeinden runde Tische mit Bevölkerung und lokaler Wirtschaft zusammen (Multi-Stakeholder), um die Akzeptanz für Solarlösungen zu steigern. Nicht zu allen, die es wollen, wird das Stromnetz seinen Weg finden. Es sei ein Projekt, das gut für das „j“ – gerecht und partizipativ – in der Energiepartnerschaft stehen könnte, sagt sie. Aber die Bundesregierung sei auch hier zögerlich, sich zu beteiligen.