Das erste Elektroauto von Porsche ist ein ulkiges Gefährt aus Holz. Mit großen Speichenrädern, einem Trittbrettchen, über das man sich in die hoch liegenden Sitze schwingen kann – und einer Höchstgeschwindigkeit von 25 Stundenkilometern. Ferdinand Porsche, Ahnherr der Marke und begnadeter Ingenieur, hatte die Kutsche 1898 mit einem Oktagon-Elektromotor für einen Wiener Fuhrunternehmer ausgestattet – heute steht sie im Porsche-Museum in Stuttgart-Zuffenhausen, als Kuriosität. Nach dem intern „P1“ genannten Elektroauto hatte sich Porsche dann für Jahrzehnte in die Welt des Verbrennungsmotors verabschiedet.

121 Jahre später, Ende Juli 2019, steht Albrecht Reimold, Produktionsvorstand bei der Porsche AG, in einem nagelneuen Zweckbau nicht weit vom Museum entfernt – und lächelt zufrieden. Er kann an diesem Tag verkünden, dass es 30.000 "Interessensbekundungen", also de facto Vorbestellungen für ein Auto namens Taycan gibt. Wieder ist es ein Elektroauto, und wieder ist es in gewisser Hinsicht das Erste seiner Art bei Porsche. Hinter Reimold liegt das neue Qualifizierungszentrum, in dem die Auszubildenden gerade Mittagspause machen.

Hunderte Mitarbeiter sollen hier für den Umgang mit der Hochvolt-Technik geschult werden, die die Autos antreiben wird. 30.000 Vorbestellungen – das ist nicht nur für einen Sportwagen ziemlich viel bei Porsche. Zumal jeder 2500 Euro anzahlen muss, der einen Taycan reservieren will, und die geplante erste Jahresproduktion bei nur 20.000 Autos liegt. „Wir hätten immer die Möglichkeit, eine dritte Schicht einzuziehen“, sagt Reimold. Es klingt vor allem: erleichtert.

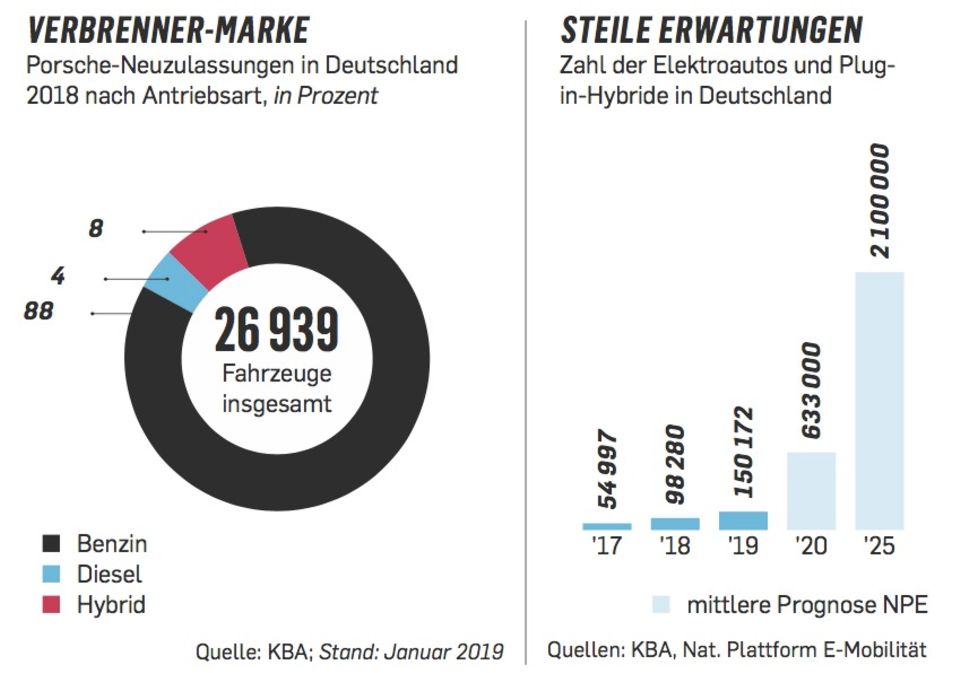

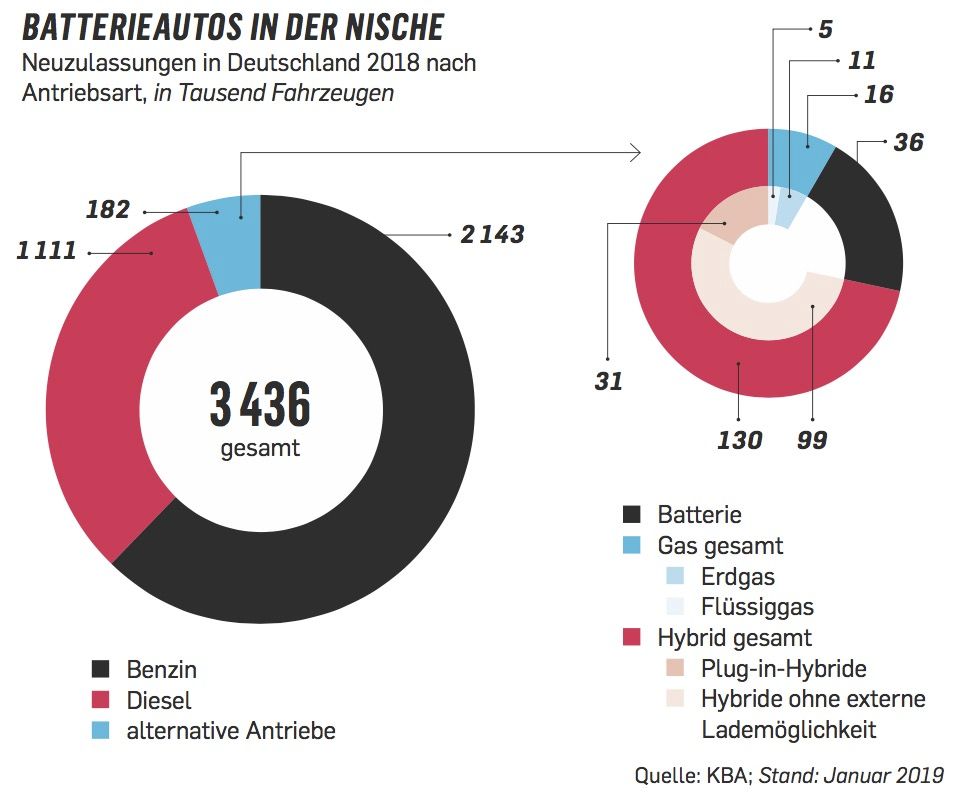

Der Taycan, der auf der diesjährigen Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) in Frankfurt dem Publikum vorgestellt wird, ist mehr als nur ein neues Auto. Er ist die Speerspitze eines Großversuchs, den die deutsche Autoindustrie in diesen Monaten startet. Die Kernfrage: Kann Deutschland erfolgreiche Elektroautos bauen? Können die Hersteller, die jahrzehntelang mit Diesel und Benzinern die Welt überrollten, auch in einem Markt gewinnen, der durch EU-Vorgaben und politischen Druck gerade zum Markt der Zukunft gepusht wird? Für Porsche, Daimler, BMW oder Audi ist das fast überlebenswichtig. Bewahrheiten sich die Studien, die für Batteriefahrzeuge dramatisch steigende Absatzzahlen vorhersagen, dann müssen sie hier vorne mit dabei sein. Lange konnten die Ingenieure auf ihren technischen Vorsprung vertrauen, auf ihre Fähigkeit, aus jedem Diesel und Benziner immer noch mehr herauszukitzeln. Das aber ist vorbei.

Ist Platz für Porsche?

Es ist ein Großversuch mit Risiko. Denn Porsche setzt nicht nur eine Menge Geld aufs Spiel: 6 Mrd. Euro Investitionen in die Elektromobilität bis 2022, 1500 neue Mitarbeiter allein für den Taycan und folgende Varianten. Am historischen Standort in Zuffenhausen wird für 700 Mio. Euro eigens eine komplett neue Fertigung hochgezogen. Und das alles bei den niedrigeren Margen, die Elektroautos einfahren, weil um den gewaltigen Kostenfaktor der Batterie niemand herumkommt.

Porsche muss zudem auf seinen Ruf achten. Die Marke ist bekannt für satt brummende Motoren, für Serienautos, die an der Schwelle zum Rennsport stehen. Sollte ein dezent surrender Taycan zum Flop werden, könnte rasch die Frage aufkommen, ob es überhaupt einen Platz gibt für das Unternehmen im künftigen Strom-Verkehr. „Die ganze Welt schaut auf uns, das ist schon klar“, sagt Reimold. „Aber bei Porsche sehen wir das sportlich.“

Wie aber bereitet sich ein Traditionsunternehmen auf so ein Wagnis vor? Wie sichert es sich ab? Capital hat über viele, viele Monate mit Ingenieuren, Vorständen und Projektleitern gesprochen – und dabei ein Unternehmen erlebt, das gerade einen Drahtseilakt vollführt.

November 2016. Chefdesigner Michael Mauer sitzt im Porsche-Zentrum in Weissach, einer Gemeinde nordwestlich von Stuttgart. Um ihn herum Designstudien, neue Modelle, Testwagen. Den Taycan nennt er „Mission E“. Der Wagen heißt damals noch so, er hat den Sprung vom Konzeptfahrzeug zum geplanten Serienauto gemacht, aber gesehen haben ihn erst wenige. Überhaupt, der Name: Neben dem Projekttitel Mission E und dem späteren Modellnamen Taycan gibt es noch die Chiffre J1, unter der das Fahrzeug Porsche-intern läuft. Der VW-Konzern wiederum nutzt noch eine andere Zahlenkombination. Es ist, als gäbe es eigentlich mehrere Modelle.

Mauers Team ist zu diesem Zeitpunkt Ende 2016 mit der Arbeit an dem Auto weitgehend fertig, den Rest müssen nun andere machen. Aber Mauer ist sich jetzt schon sicher, dass das Auto ein „Symbol für die Zukunft“ werden wird.

Der Chefdesigner erinnert sich noch daran, wie sein damaliger Chef Matthias Müller 2010 zu ihm ins Büro kam und mit Mauer über Visionen sprach. Eine dieser Visionen waren reine Elektroautos. Porsche hatte bis dahin zwar schon mit Elektromotoren gearbeitet, aber immer in Verbindung mit Verbrennern. Es gab den 918 Spyder, einen wilden Supersportwagen mit Hybridantrieb, für dessen Design Mauer gesorgt hatte. Ein reines Batterieauto aber gab es nicht. Dabei haben die Stromer für einen Designer großen Reiz: Wenn die Batterie flach im Boden verschwindet, ist darüber viel mehr Platz für den Innenraum. Doch den Autokonzernen ging es prächtig, Batteriefahrzeuge wurden 2010 noch von vielen belächelt, kaum jemand konnte sich vorstellen, dass die Technik so an Fahrt aufnehmen würde.

Die Designer und Produktstrategen begannen an einer Idee zu arbeiten. Am Anfang stand noch der Gedanke im Raum, mit einem SUV statt einem Sportwagen loszulegen, doch das wurde bald verworfen. Die Porsche-Leute orientierten sich zunächst am Viertürer Panamera, einer erfolgreichen Limousine. Als die ersten Batteriepacks getestet wurden, schraubten sie einfach Panamera-Karosserien auf die Stromspeicher, um das Ganze auszuprobieren. Allerdings war auch allen klar, dass das Auto dem Panamera nicht ähnlich sehen durfte. Es musste etwas wirklich Neues sein. Nichts, worüber Elon Musk, der Chef des kalifornischen Tesla-Konzerns, dann in Interviews würde spotten können.

Denn Tesla ist der Gegner, den in Zuffenhausen noch heute alle schlagen wollen. Es ist ein Konkurrent, der die deutschen Auto-Granden wie kein anderer verunsichert hat. Nur den Kaliforniern und ihrem hyperaktiven Chef ist es bisher gelungen, Autos zu bauen, die sowohl elektrisch fahren als auch jenen Glanz verströmen, von dem die Deutschen eigentlich dachten, sie hätten ihn gepachtet. Allerdings hat Tesla bis heute mit seinen Autos auch noch kein Geld verdient, ständig muss sich das Unternehmen mit frischem Kapital aufladen.

Nicht nur an diesem Punkt glauben sie bei Porsche, Musk schlagen zu können. Anders als Tesla hat Porsche ja jahrzehntelange Erfahrung in der Fertigung und kann Synergien mit anderen Baureihen nutzen. Auch technisch soll der Taycan Spitzenwerte erreichen. Von null auf 100 in unter 3 Sekunden. Über 760 PS in der stärksten Modellvariante. Eine Reichweite von 500 Kilometern. Vor allem aber soll das Auto über eine 800-Volt-Architektur verfügen, die es theoretisch ermöglicht, die Batterie in rund 20 Minuten zu 80 Prozent aufzuladen. Eine Technik, mit der auch Porsche kaum Erfahrung hat. Und das alles für einen veranschlagten Preis von unter 100.000 Euro für die Basisversion – die allerdings erst später auf den Markt kommt.

Bisher galt in deutschen Autokonzernen eigentlich: Wird ein E-Auto entwickelt, sammelt sich eine Truppe von Freaks, während der Rest weitermacht wie bisher. So wurde der i3, der mit Karbon gefertigte Stromer von BMW, in München nie richtig geliebt. Wirklich enthusiastisch wurden die Ingenieure immer erst, wenn es etwa galt, den neuen 7er voranzutreiben. Bei Porsche sieht das anders aus, wenn man den verantwortlichen Mitarbeitern glauben darf. Der Run auf das Taycan-Team ist groß, für jedes Problem haben gleich mehrere Entwickler Lösungen angeboten. Dabei hilft, dass viele Spezialisten schon zuvor mit Batterien gearbeitet haben, bei den Hybridmodellen von Porsche. Dort spielt vor allem ein Thema eine Rolle: Wie kann die elektrische Reichweite vergrößert werden? Bisher nämlich reicht es bei aufladbaren Hybriden oft eher für die Kurzstrecke.

Von dieser Frage bis zum reinen Elektroauto ist es dann kein ganz so großer Schritt mehr. Das wichtigste Problem, vor dem die Tüftler standen: Mehr Reichweite bedeutet tendenziell weniger Leistung, also weniger Fahrspaß. Und der ist bei Porsche essenziell. „Man sucht immer einen Kompromiss zwischen Leistungsfähigkeit und Reichweite der Batterie. Das ist ein Trade-off“, sagt Joachim Kramer, Projektleiter Elektrik beim Taycan, einer, der von Anfang an dabei war. „Aber unsere Präferenz liegt natürlich ganz klar auf der Performance-Seite.“

Aus der Idee wurde eine Konzeptstudie, die 2015 auf der Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt vorgestellt wurde. Ende desselben Jahres fiel die Entscheidung, das Fahrzeug in Serie zu bauen. Die Stimmung hatte sich gewandelt. E-Autos fuhren immer noch in der Nische. Aber der Volkswagen-Konzern wurde inzwischen vom Abgasskandal gebeutelt, Tesla feierte mit seinem Model S reihenweise Absatzerfolge in der Oberklasse. Hinzu kam ein weiteres Problem: die absehbar strengeren Abgasvorgaben der Europäischen Union für die Autohersteller. Nur mit genügend Elektroautos in der Flotte gäbe es überhaupt eine Chance, diese Grenzwerte einzuhalten. Denn batteriebetriebene Fahrzeuge gelten als Null-Emissions-Autos. Es war jetzt klar, dass Porsche etwas tun musste. Der Druck stieg.

Wo wird gebaut?

„Die gesamte Firma wird mit dem Taycan zeigen, dass Porsche auch Elektrofahrzeuge entwickeln und fertigen kann“, sagt Stefan Weckbach. Dem Leiter der Baureihe Elektrofahrzeuge fiel ab 2015 die Aufgabe zu, aus dem Konzept ein echtes Auto zu machen. Er hatte jetzt einen der wohl wichtigsten Jobs bei Porsche. Weckbach ist ein bedächtiger Mann, der auch mal eine Weile nachdenkt, bevor er anfängt zu sprechen. Was noch fehlte: eine Fabrik, in der gefertigt werden kann. Ein Batterielieferant. Und Leute, die das Auto bauen. Also fast alles. Und im Mai 2019 sollte die Produktion starten. „Das Programm ist extrem ambitioniert. Das wussten wir allerdings von Anfang an“, sagt Weckbach.

Eine wichtige Frage also: Wo sollte das Auto gefertigt werden? Der Vorstand wollte eigentlich an den vorhandenen Standort nach Leipzig. Bei Belegschaft und Projektteams aber war bald klar, dass der Taycan dorthin sollte, wo Porsche sich zu Hause fühlt: nach Zuffenhausen. Nah an jenen Backsteinbau, in dem einst noch Ferry Porsche, der Sohn des Firmengründers, sein Büro hatte.

Entschieden wurde die Frage dann durch den Betriebsrat und dessen damaligen Chef Uwe Hück, der Leipzig unbedingt verhindern wollte. Die Arbeitnehmer taten etwas, was sie höchst selten freiwillig tun: Sie verzichteten auf Geld. Es wurde ein Fonds eingerichtet, in den die 16.000 Mitarbeiter in Zuffenhausen und Weissach 0,25 Prozent ihrer Tariferhöhung bis 2025 einzahlen. Bringen soll das, einschließlich der Beiträge von Führungskräften und Vorstand, fast 300 Mio. Euro.

Wie ernst Porsche das Projekt nimmt, sieht man auch daran, mit wie viel Aufwand die Fertigung hochgezogen wurde. „Idealtypisch würde man ein neues Werk auf der grünen Wiese planen“, sagt Reimold. „So etwas mitten in der Stadt zu realisieren, ist schon eine Herausforderung.“ Der Produktionsvorstand, seit Februar 2016 im Amt, nennt es die größte in seiner Karriere: Da in Zuffenhausen eigentlich kein Platz mehr war, mussten die neuen Hallen in die Höhe wachsen, eher unpraktisch für die Fertigung. Und das bei laufendem Betrieb. Die Montage des Taycan etwa läuft nun auf vier Stockwerken übereinander.

In der Stadt Stuttgart betrachtet man Projekte wie dieses mit gemischten Gefühlen. Einerseits sind alle froh, dass die Platzhirsche Daimler, Porsche und Bosch weiterhin hier fertigen wollen. Selbst in der erfolgsverwöhnten Metropole sorgt man sich, ob der Wandel zum Elektroauto – das weniger Bauteile hat – nicht irgendwann Jobs kostet. Andererseits erstickt die Stadt im Verkehr, und Gewerbeflächen gibt es ohnehin keine mehr. „Die Bürger wollen immer, dass die Betriebe aus Stuttgart raus verlagert werden, damit es ruhiger wird“, sagt Martin Armbruster, Leiter der Wirtschaftsförderung der Stadt. „Aber langfristig wäre das natürlich problematisch.“ Es gibt eine Studie von Baden-Württembergs Landesregierung, wonach durch die Abkehr vom Verbrenner bis 2030 knapp 31.000 Jobs verloren gehen könnten. Die regierenden Grünen warnen sogar davor, aus der Region könne im schlimmsten Fall „ein neues Ruhrgebiet“ werden.

November 2018. Ein verregneter Tag in Weissach. Die Stimmung im Entwicklungszentrum ist trotz des schlechten Wetters aufgekratzt, alles fiebert jetzt dem Produktionsstart entgegen. Die Stimmung in der Branche hat sich zu diesem Zeitpunkt gedreht, das Elektroauto gilt nun als Zukunftsmodell schlechthin. Vorstandsvorsitzender bei VW ist jetzt Herbert Diess, der mit voller Wucht auf Batteriefahrzeuge umschalten will. Porsche hat sich offiziell vom Diesel verabschiedet und plant weitere Batteriefahrzeuge. Etwa 150 Exemplare des Taycan gibt es schon, die meisten davon sogenannte Vorserienfahrzeuge, also Autos, die vor dem Produktionsstart noch auf mögliche Fehlerquellen getestet werden. Ingo Albers, Projektleiter Fahrwerk für die Elektroautos, fährt mit einem schwarzen Taycan vor und bittet auf den Beifahrersitz.

Das Auto sieht noch roh aus. Aus dem Boden ragen Kabel, auf der Mittelkonsole sitzt ein Zählgerät, außen sind die Rundungen der Karosserie mit Plastikaufsätzen verkleidet – damit niemand außerhalb des Werks das Auto so zu Gesicht bekommt, wie es wirklich einmal aussehen wird. Ohnehin, erzählt Albers, stünden oft genug Autofreaks vor den Toren von Weissach und fotografierten, was da so alles rausfährt. Es gibt zu diesem Zeitpunkt schon eine ganze Menge solcher Fotos vom Camouflage-Taycan.

Die Batterie entscheidet

Albers fährt auf die leere Landstraße und tritt auf das, was in den meisten anderen Autos Gaspedal heißt. Der Wagen zischt los, dass es einem den Magen nach hinten drückt. Ein Wäldchen, eben noch 100 Meter vor dem Auto, liegt nun plötzlich im Rückspiegel. Besonders leise ist das Ganze auch nicht, obwohl der Motor natürlich nicht röhrt wie beim 911er. Man kann sich dennoch vorstellen, dass auch hartgesottene Porsche-Fans damit etwas anfangen könnten

Entscheidend dafür wird jedoch vor allem ein Bauteil sein: die Batterie. Bei Benzinern kommt der Wumms des Antriebs vor allem aus dem entsprechend konstruierten Motor, bei E-Autos macht die Batterie den Unterschied. Und die produziert Porsche gar nicht selbst. Stattdessen hängt das Gelingen des Drahtseilakts nun an einer komplett neuen Lieferkette: Die Zellmodule fertigt der südkoreanische LG-Konzern in einem neuen Werk in Wrocław. Die Module gehen dann zum Autozulieferer Dräxlmaier nach Schwaben. Der setzt sie in den Batterierahmen, verschraubt sie, setzt den Deckel drauf und liefert direkt ans Band.

Dazu steht Porsche vor einer zweiten Herausforderung, die der Autobauer allein kaum lösen kann: den Ladestationen. Damit die Wagen auch echte Langstrecken fahren können, hat Porsche das Joint Venture Ionity vorangetrieben, an dem auch BMW und Daimler beteiligt sind. Das Ziel: ein Netz von Schnellladesäulen entlang der großen europäischen Verkehrsachsen. Sie sollen eine Leistung von 350 Kilowatt haben, weit mehr als die meisten üblichen Ladepunkte. Wie man hört, habe vor allem Porsche auf diese teurere Variante gedrungen: Man will den Kunden nicht zumuten, zu lang auf volle Batterien warten zu müssen.

Ende Juli 2019. Während Produktionsvorstand Reimold stolz auf die vielen Vorbestellungen verweist, laufen in den neuen Fertigungshallen schon Taycans vom Band. Bis zu zehn Stück pro Tag werden nun in Zuffenhausen gefertigt, ab Herbst soll die Zahl deutlich steigen. Die Leute dafür kommen allmählich zusammen. 1500 neue Stellen, für die es Tausende von Bewerbungen gab. Zwei Drittel der Posten sind bereits besetzt, einige Mitarbeiter kommen aus anderen Teilen des VW-Konzerns. Man will die Neuen auch einschwören auf das Unternehmen. Es gibt einen eigenen Lehrraum, in dem die Geschichte von Porsche gefeiert wird: die großen Rennsporterfolge. Die Manager, die zugleich Ingenieure waren. Die legendären Motoren.

Natürlich gibt es in der Geschichte des Unternehmens auch Momente, über die man nicht so gerne spricht: die Beinahe-Pleite Anfang der 90er-Jahre, die gescheiterte Übernahme von VW, Modelle wie den 968, für die es nie einen Markt gab. Ein Auto wie der Taycan, begleitet von enormen Investitionen, bleibt ein großes Wagnis. Gerade bei Elektroautos starten die Unternehmen oft mit vielen Vorbestellungen, bevor die Kurve dann deutlich abflacht. Märkte sind schwer berechenbar. Auch Porsche kann Fehler machen. Und gleichzeitig hängt eben so viel daran. Unter der Hand geben sie es in Zuffenhausen durchaus zu: Das Ganze sollte auf gar keinen Fall schiefgehen.

Der Beitrag ist in Capital 09/2019 erschienen. Interesse an Capital? Hier geht es zum Abo-Shop , wo Sie die Print-Ausgabe bestellen können. Unsere Digital-Ausgabe gibt es bei iTunes und GooglePlay