An einem Dezemberabend 2011 bekommt Pawel Durow ungebetenen Besuch. Vor seinem Apartmenthaus in Sankt Petersburg bauen sich Polizisten einer Spezialeinheit auf, vermummt und schwer bewaffnet, sie poltern gegen die Tür. Durow, damals 27 Jahre alt und Chef von VKontakte, dem größten sozialen Netzwerk Russlands, kann die Männer über die Überwachungskamera sehen. Er macht nicht auf.

Im Winter 2011 gehen in Russland Hunderttausende Menschen auf die Straßen, um gegen Unregelmäßigkeiten bei der Parlamentswahl zu demonstrieren, und der Besuch der Polizei, glaubt Durow, hängt mit einem Schreiben zusammen, das er wenige Tage zuvor erhalten hat. Absender ist der russische Inlandsgeheimdienst FSB. Der fordert ihn als CEO von VKontakte auf, sieben öffentliche Seiten im Netzwerk zu schließen, über die sich kremlkritische Gruppen organisieren.

Durow hat den Brief ignoriert, genau wie nun die Polizei vor seiner Wohnungstür. Mehr noch: Nachdem sie schließlich abgezogen ist, veröffentlicht er am nächsten Tag auf Twitter das Schreiben im Original, daneben ein Bild eines Hundes im Kapuzenpulli, der die Zunge herausstreckt. In Oppositionskreisen wird Durow damit umgehend zum Helden, auch wenn er die Zusammenarbeit mit dem FSB gar nicht aus politischen Gründen verweigert hat – sondern aus geschäftlichen. Durow fühlt sich benachteiligt, weil ausländische Konkurrenten wie Facebook nicht unter Zensurversuchen leiden. „Wenn ausländische Seiten frei betrieben werden dürfen, die russischen hingegen zensiert werden, dann wird das russische Internet langsam sterben“, erklärt er später.

Die Geschichte aus dem Jahr 2011 würde die Welt wohl nicht mehr weiter interessieren, wäre sie nicht die Initialzündung einer App gewesen, die heute rund um den Globus mehr als 200 Millionen Menschen nutzen – und die nicht nur dem russischen Sicherheitsapparat ein Dorn im Auge ist. Telegram heißt die Messenger-App mit Verschlüsselungsfunktion, die Durow 2013 gestartet hat und die einfache Versprechen macht: simpel, kostenfrei und vor allem – sicher. Durow nämlich weigert sich, staatlichen Stellen Zugriff auf die verschlüsselten Nachrichten der Telegram-Nutzer zu geben. Die russische Telekommunikationsaufsicht versucht daher seit dem Frühjahr, Telegram zu blockieren. Im Iran ist der Dienst, den dort zeitweise 40 Millionen Menschen nutzten, mittlerweile verboten. China hat die App schon 2015 gesperrt.

Amnesty International und Human Rights Watch dagegen sind öffentlich für Telegram in die Bresche gesprungen. In Deutschland, wo man sich traditionell um seine Daten sorgt, dürfte es über eine Million Nutzer geben, Tendenz stark steigend. Während das Vertrauen in den Marktführer Whatsapp und dessen Konzernmutter Facebook schwindet, wächst es in Telegram. Fans gibt es in höchsten Kreisen: Der Führungszirkel um Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron kommuniziert fast ausschließlich über die App.

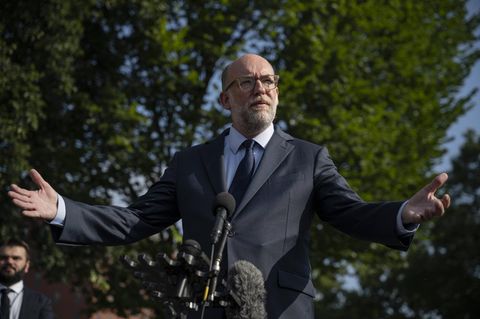

Die Welt vertraut Pawel Durow. Dabei weiß man erstaunlich wenig über ihn. Was treibt ihn an, was will er erreichen? Und: Verdient er das Vertrauen überhaupt?

Der Gründungsmythos

Der Telegram-Chef selbst gibt seit einiger Zeit keine Interviews mehr. Man muss sich ihm über Umwege nähern, über Weggefährten, ehemalige Mitarbeiter, Gegner. Und mit Geschichten wie der aus dem Winter 2011. Durow hat oft von dem Hausbesuch erzählt – für ihn ist es so etwas wie der Gründungsmythos von Telegram. Während draußen die Sicherheitskräfte warteten, habe er realisiert, dass ihm kein sicherer Kommunikationskanal zu seiner Familie zur Verfügung stand. Also habe er einen bauen müssen.

Zugleich zeigt die Episode, was Durow für ein Typ ist: unbeugsam, rebellisch, liebt die Inszenierung. Hat politische Überzeugungen, aber entscheidet nach Geschäftsinteresse. „Durow ist kein Freiheitskämpfer“, sagt ein langjähriger Mitarbeiter. „Er ist ein sehr guter Businessmann. Und sehr gut in PR.“

Durow wird 1984 in eine Akademikerfamilie geboren, wächst in Sankt Petersburg und Turin auf. Sein älterer Bruder Nikolai ist ein Wunderkind, das mit drei Jahren liest und später bei Programmier- und Matheolympiaden abräumt. Der Aufmüpfige ist Pawel. Im PC-Raum seiner Schule ersetzt er einmal die Startbildschirme aller Rechner mit dem Foto eines Lehrers, daneben die Worte: „Must die.“

Durow studiert in Sankt Petersburg und startet 2006 VKontakte nach dem Vorbild von Facebook. Durows Netzwerk nutzt den First-Mover-Vorteil in Russland konsequent, wächst schnell, auch weil Nutzer darüber bald massenhaft Musik und Filme tauschen. In Russlands Internet herrscht noch der Wilde Westen.

Durows Lust am Provozieren, am exzentrischen Auftritt bleibt. Als CEO zeigt er sich ausschließlich in Schwarz, sein Vorbild ist der Hacker Neo aus dem Science-Fiction-Film „Matrix“. Mit Kollegen lässt er einmal Papierflieger aus 5000-Rubel-Scheinen (damals etwa 160 Dollar) aus dem Fenster der VKontakte-Firmenzentrale segeln. Auf der Straße bricht Chaos aus. Man habe für eine „festliche Atmosphäre“ sorgen wollen, sagt Durow.

Mit dem Wilden Westen im russischen Internet ist es nach einigen Jahren jedoch vorbei. Die sozialen Medien werden politisch, der Kreml lässt Gesetze zur besseren Kontrolle des Internets verabschieden, Durow bekommt es mit den Sicherheitsdiensten zu tun. Und während er ab Frühjahr 2012 an Telegram arbeitet, beginnt er, die Kontrolle über sein erstes Unternehmen zu verlieren.

2013 kauft die Investmentfirma United Capital Partners (UCP) des kremlnahen Unternehmers Ilja Schtscherbowitsch zwei frühe Gesellschafter von VKontakte heraus – ohne dass Durow darüber informiert ist. UCP gehören damit 48 Prozent der Anteile, weitere 40 Prozent besitzt das Internetkonglomerat Mail.ru des Oligarchen Alischer Usmanow, der ebenfalls beste Kontakte zur Staatsführung pflegt.

Wegen eines Unfalls mit einem Firmenwagen, den Durow gefahren haben soll, bekommt er weiteren Ärger mit der Polizei. Die durchsucht die Wohnung seiner Eltern und die Firmenzentrale. Durow fühlt sich in Russland nicht mehr sicher. Obwohl er noch CEO ist, taucht er für Monate im Ausland unter.

Als er sich im April 2014 schließlich öffentlich weigert, die Seiten ukrainischer Maidan-Protestgruppen sowie des Oppositionspolitikers Alexei Nawalny zu blockieren, wird Durow rausgeworfen. Er erfährt davon aus den Medien. Zeit, Russland zu verlassen.

Durow hat vorgesorgt und sich für 250.000 Dollar die Staatsbürgerschaft des Inselstaats St. Kitts und Nevis besorgt, mit der er die meisten Länder der Welt bereisen kann. Geld ist ohnehin kein Problem: Für seine verbliebenen zwölf Prozent an VKontakte hat er Ende 2013 zwischen 300 und 450 Mio. Dollar bekommen.

Ein globaler Rockstar

Er konzentriert sich jetzt voll auf Telegram. 2013 ist ein gutes Jahr dafür – Edward Snowden enthüllt, dass westliche Geheimdienste massenhaft Nutzer überwachen. Mit Telegram könnte er etwas richtig Großes reißen, denkt Durow. In seinem Umfeld gilt diese Überlegung als der eigentliche Grund, von VKontakte auf Telegram umzusatteln. Bei Branchentreffen im Westen nämlich ist Durow das Gefühl nie losgeworden, dass er nicht die Anerkennung bekommt, die er als Gründer des 150-Millionen-Nutzer-Netzwerks verdient hätte. Er mag in Russland ein Star sein, doch international ist er ein kleines Licht. Er braucht einen Neustart mit einem Produkt für den Weltmarkt. „Er will ein globaler Rockstar werden“, sagt der Journalist Nikolai Kononow, der 2012 eine Biografie über Durow schrieb.

Durow beginnt eine mehr als dreijährige Odyssee, auf der er mit einem Kernteam von einem Dutzend Entwicklern umherzieht. Zwei, drei Monate bleiben sie jeweils an einem Ort – wann sie aber wo sind, bleibt weitgehend geheim. Verfolgt man ihre Spur, stößt man auf Aufenthalte in San Francisco, London, Paris, auf ein Landhaus in Finnland und ein Schloss in Umbrien.

Durow und seine Truppe haben eine neue Form des Unternehmens etabliert – transnational, nomadisch, mit minimaler physischer Präsenz. Zwischen 2014 und 2017 behauptet Telegram zwar auf seiner Website, das Hauptquartier sei in Berlin – einen Beweis dafür aber liefert man nicht. Es habe dort nie ein Büro gegeben, sagt ein Ex-Mitarbeiter, dafür habe eine Gruppe von Angestellten sogar bis im vergangenen Jahr weiter in Sankt Petersburg gearbeitet – obwohl Durow immer wieder beteuert, die App habe nichts mit Russland zu tun. Auch Telegram dementiert. 2017 wurde schließlich eine permanente Basis in Dubai bezogen.

Telegram, sagte Durow 2015, sei „juristisch und physisch über mehrere Jurisdiktionen verteilt, womit wir vermeiden, ein zu einfaches Ziel für Datenanfragen und Behörden zu werden“. Er hat über die Jahre ein unübersichtliches Gestrüpp von Briefkastenfirmen geschaffen, die ihn als Eigentümer möglichst unerreichbar machen. Dafür gibt es mindestens ein Dutzend verschiedener Firmen, die unter anderem in Panama, Belize und den USA angemeldet sind. Auch wenn Durow das öffentlich nicht erwähnt, will er so auch möglichst wenig Steuern zahlen.

Nach welchen Regeln?

In E-Mails, die 2012 und 2013 zwischen ihm und zwei damaligen Mitarbeitern zirkulierten, wird etwa das Modell „Double Irish with a Dutch Sandwich“ diskutiert – eine steuersparende Firmenstruktur, die auch Google und Apple genutzt haben. Seit 2018 gehört auch eine in einer Freihandelszone Dubais registrierte Firma zum Geflecht, nach den üblichen Regeln wäre sie für 50 Jahre von Unternehmenssteuern befreit. Einkommensteuer zahlt Durow dort auch nicht. „Eine Prinzipienfrage“ sei die Entscheidung für solche Modelle, sagt Durow. „Viele Menschen in der westlichen Welt kapieren nicht, wie sehr Steuern ihre Möglichkeiten einschränken. Ich glaube, ich kann bessere Wege finden, um mein Geld für den Nutzen der Gesellschaft einzusetzen.“

Das Telegram-Modell folgt aus Durows libertären Überzeugungen und den Erfahrungen mit rechtsstaatlichen Defiziten in Russland. Es wirft aber Fragen nach Verantwortlichkeit auf. Der Telegram-Konkurrent Whatsapp mag vielen als Datenkrake erscheinen, aber immerhin verfügt Facebook als Konzern dahinter mit Aufsichtsräten, Aktionären und Regulatoren über klare Kontrollinstanzen. Der ebenfalls als besonders sicher geltende Messenger Signal wurde bislang von einer Open-Source-Gemeinschaft betrieben und wandert nun als Projekt in eine gemeinnützige Stiftung. Bei Telegram ist weder klar, welches Unternehmen wo das Projekt betreibt, noch welchen Regeln, wenn überhaupt, es sich unterwirft. Klar ist nur: Die volle Kontrolle liegt bei Pawel Durow.

Das liegt auch daran, dass er sein Projekt lange aus eigener Tasche finanziert hat. Durow selbst dürfte mehrere Hundert Millionen Dollar schwer sein, dank des Verkaufs seiner VKontakte-Anteile und Spekulationen mit der Kryptowährung Bitcoin. Durch eine „großzügige Spende“ Durows verfüge man über „ausreichend viel Geld auf absehbare Zeit“, heißt es in den ersten Jahren auf der Telegram-Website. Und weiter: „Telegram ist nicht dafür gedacht, Geld zu verdienen, es wird nie Anzeigen verkaufen oder Investments von außen akzeptieren. Es kann auch nicht verkauft werden.“ Später wird der Text abgeschwächt: „Geld zu verdienen wird nie ein Endziel für Telegram sein.“ Auch die Absage an Investoren verschwindet.

Als Einnahmequellen wurden zu Beginn Spenden oder kostenpflichtige Zusatzfunktionen erwogen. Inzwischen hat Durow andere Pläne – ein Grund dürften die konstant steigenden Kosten vor allem für Infrastruktur und Gehälter sein. In einer nicht öffentlichen Investorenpräsentation Ende 2017 gibt Telegram erstmals Einblick in die Finanzen: Zwischen 2014 und 2017 kostete der Betrieb insgesamt 171 Mio. Dollar, 70 Mio. Dollar davon allein im Jahr 2017. Für die kommenden Jahre rechnet man wegen steigender Nutzerzahlen mit wachsenden Ausgaben, 2021 schon mit 220 Mio. Dollar pro Jahr.

Durow findet schließlich eine Lösung. 2017 werden in der Kryptowährungsszene sogenannte Initial Coin Offerings (ICO) populär. Dabei geben Start-ups, die auf der Blockchaintechnologie basierende Dienstleistungen anbieten, eigene Währungen aus und bekommen dafür Geld von Unterstützern. Mit den Währungseinheiten – sogenannten Token – kann später bei den Start-ups bezahlt werden. Vor allem aber spekulieren die Käufer der Token auf deren Wertsteigerung – was während des Kryptohypes 2017 spektakulär gut funktioniert hat.

Der Plan von Telegram ist, auf der bestehenden Nutzerbasis ein neuartiges Blockchain-Ökosystem aufzubauen, das Telegram Open Network (TON). Es soll schneller und sicherer sein als alles bisher Verfügbare – auch als die Platzhirsche Bitcoin und Ethereum. Verantwortlich für die Technologie ist wie immer Durows Bruder Nikolai, das Mathegenie. Die Dimension des ICOs sprengt alles bisher Dagewesene: 1,2 Mrd. Dollar will Durow einnehmen.

25 Mio. Dollar reichen

In der Szene werden die Pläne allerdings „sehr zwiegespalten“ aufgenommen, sagt der Blockchain-Experte Ingo Fiedler von der Uni Hamburg. Telegram habe zwar „ein sehr gutes Produkt“, auf das man mit einer eigenen Währung „viel Mehrwert draufpacken“ könne. Aber: „Dafür braucht es nicht unbedingt einen ICO. Und ich sehe nicht, warum man dafür Milliarden Dollar benötigt – dafür könnten bereits 25 Mio. reichen.“ Es sei zudem „völlig unklar, was der Investor dafür bekommt“.

Trotzdem läuft der ICO Ende 2017 an. Innerhalb weniger Wochen schafft es Durow in zwei Runden ganze 1,7 Mrd. Dollar einzusammeln. Unter den Geldgebern sind legendäre US-Risikokapitalgeber wie Sequoia, Benchmark und Kleiner Perkins, die jeweils mindestens 20 Mio. Dollar investiert haben sollen. Sie alle vertrauen auf die Fähigkeit der Durow-Brüder, mit dem Blockchainprojekt einen weiteren Welterfolg zu landen. Garantien dafür haben sie kaum. Als ICO-Teilnehmer sind sie auch nicht am Eigenkapital des Unternehmens beteiligt, sondern schlichtweg Besitzer der Token. Sie müssen hoffen, dass deren Wert sich trotz abflauender Kryptobegeisterung gut entwickelt.

Durow habe erkannt, „dass ein ICO ein guter Weg ist, um Geld einzusammeln und trotzdem keine Anteile an Investoren abgeben zu müssen“, sagt einer, der den Gründer gut kennt. Der Telegram-Chef behält die volle Kontrolle. Weil der Andrang institutioneller Geldgeber so groß war, sparte sich Durow schließlich sogar die eigentlich geplante Öffnung des ICOs für Normalanleger – wohl auch, weil die zunehmende Regulierung das Vorhaben erschwert hätte.

Ende 2018, heißt es in der Investorenpräsentation, solle es eine stabile Version des TON geben. Ob das klappen wird, ist vollkommen unklar. Ein Weggefährte ist zuversichtlich: „Wenn Nikolai es darauf anlegt, eine neue Blockchainplattform zu bauen, dann wird es die beste der Kryptowelt sein. Und es gibt niemanden an der Spitze einer Techfirma, der die Kunst der Reklame so gut beherrscht wie Pawel.“

Gelingt all das, dürfte es Durow seinem großen Ziel näher bringen – nämlich nicht nur ein globaler Internet-Rockstar zu werden, sondern „einen digital-libertären Staat zu errichten und diesen zu regieren“, sagt Durow-Biograf Kononow. Der Gründer stehe für „eine neue Art von Politiker, der die Nutzer eines globalen Produkts direkt anspricht und ihnen Meinungsfreiheit, das Teilen von Informationen und das Versenden von Geld garantiert“.

Manche Ex-Mitarbeiter nehmen Durows Bekenntnisse jedoch nicht für voll. Einer erzählt, bei VKontakte habe Durow intern davon gesprochen, dass es ihm nicht wirklich darum gehe, die Meinungsfreiheit zu schützen. Dies sei einfach „gutes Marketing“. Trotzdem, glaubt Biograf Kononow, wird Durow die Auseinandersetzung mit den russischen Zensoren „bis zum Ende durchkämpfen“. Es geht ums Prinzip. Und ums Geschäft.