Es war eine wirklich ausgedehnte Funkstille, die sich Telegram-Gründer Pawel Durow verordnet hatte: Seit 2017 hatte er keine öffentlichen Interviews mehr gegeben. Die Nachricht, mit der er sich im Gespräch mit der „Financial Times“ nun zurückmeldete, hatte es dann auch in sich: Das so umstritten wie geheimnisvolle Unternehmen hinter einer der populärsten Messenger-Apps der Welt habe inzwischen 900 Millionen aktive Nutzer, werde in diesem oder im nächsten Jahr profitabel sein und wolle dann an die Börse gehen – vermutlich in den USA.

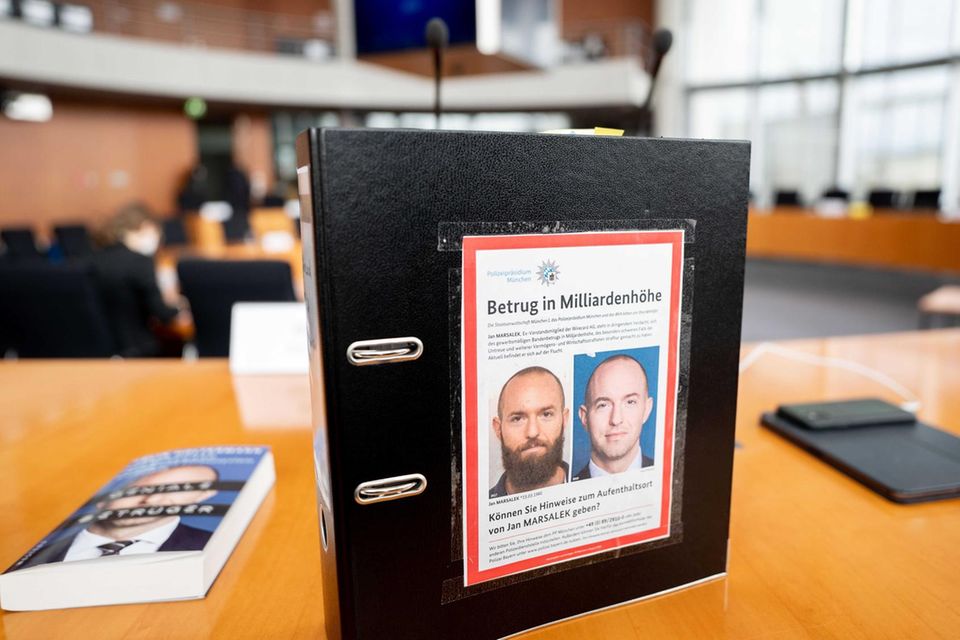

Die Telegram-Betreiberfirma ist kein normales Unternehmen. Sie gehört offenbar noch immer zu 100 Prozent ihrem Gründer, der den Betrieb mit einer Truppe von nur 50 Mitarbeitern von Dubai aus steuert. Um Telegram hat Durow ein schwer durchschaubares Firmengeflecht gewoben, das Regierungen den Zugriff erschweren soll. Und so haben auch deutsche Ministerien und Ermittlungsbehörden seit Jahren ihre Probleme damit, bestehende Gesetze bei Telegram durchzusetzen. Währenddessen verbreiten Extremisten weitgehend ungehindert ihre Inhalte über die App, laut „FT“ ist die Anwendung inzwischen auch ein beliebter Knotenpunkt für alle möglichen Formen der organisierten Kriminalität.

Dass Nutzer sich sicher austauschen können, ohne dass staatliche Organe in der Lage wären mitzulesen, das war immer ein zentrales Versprechen von Telegram. Es erklärt sich aus der Gründungsgeschichte, nach der Durow – damals Gründer und Chef des russischen Social-Media-Riesen „VKontakte“ – die App in den frühen 2010er-Jahren mit seinem Bruder baute, weil ihn Putins Sicherheitsbehörden drangsalierten. Nachdem er seine Anteile an „VKontakte“ an kremlnahe Oligarchen verkaufen musste, verließ Durow das Land. Es folgte eine mehrjährige Odyssee, bis er 2017 in Dubai sesshaft wurde.

Extremer Verfechter der Meinungsfreiheit

Durow gilt als extremer Verfechter der Meinungsfreiheit, seine politischen Ansichten sind libertär. Nicht einmal X, das ehemalige Twitter, dürfte unter Elon Musk so zaghaft moderiert worden sein wie Durows Telegram. Immer wieder zieht die Plattform dafür Kritik auf sich, weil Verschwörungstheoretiker oder Reichsbürger, extreme Rechte und zuletzt auch Hamas-Terroristen über Telegram ihre gefährlichen Botschaften verbreiten konnten.

Die Börsenpläne sind vor diesem Hintergrund umso bemerkenswerter. Sollte so ein Unternehmen an der Börse notiert sein? Kann es das überhaupt? Was verspricht sich Durow davon?

Für Durow wäre ein IPO die Antwort auf ein seit Langem schwelendes Problem: Wie kann sich Telegram finanzieren? Bislang passierte dies vor allem aus Durows Privatvermögen, das sich aus dem „VKontakte“-Verkauf und offenbar höchst lukrativen Bitcoin-Spekulationen speist. Doch der Betrieb einer App mit fast einer Milliarde Nutzer und der nötigen Infrastruktur ist immens teuer. Seit 2021 hat Telegram daher bereits Investoren am Geschäft beteiligt, die laut „FT“ etwa 2 Mrd. Dollar an Krediten bereitstellten – was für Durow den Vorteile hatte, dass er keine Anteile am Unternehmen abgeben musste. Zwischen 2018 und 2020 versuchte Telegram, mit einem Blockchain-Projekt namens TON an Geld zu kommen, indem die dazu gehörige Kryptowährung an Investoren verkauft wurde. Nach Widerstand von US-Regulatoren wurde das Projekt aber wieder gestoppt.

Bleiben Werbekunden an Bord?

Inzwischen habe Telegram mit Werbung in bestimmten Regionen sowie Premiumdiensten aber bereits lukrative Erlösquellen erschlossen, so Durow gegenüber der „FT“. Mehrere hundert Millionen Dollar bringe das im Jahr ein. „Der Hauptgrund, warum wir mit der Monetarisierung begonnen haben, ist, dass wir unabhängig bleiben wollten“, sagte Durow. Ein IPO sei vor allem ein Instrument, „um den Zugang zum Wert von Telegram zu demokratisieren“.

Die Frage aber ist, ob Telegram mit seiner Laissez-faire-Moderationspolitik Mainstream-Werbekunden auf Dauer an sich binden kann. Auch Investoren, die bei einem IPO das Unternehmen unter die Lupe nehmen würden, dürften die bisherige Linie kritisch sehen. Man plane, den Moderationsprozess unter anderem mithilfe von Künstlicher Intelligenz zu verbessern, heißt es, insbesondere in diesem Jahr mit vielen wichtigen Wahlen auf der ganzen Welt. Aber Durow schränkte auch ein: „Solange die Leute keine roten Linien überschreiten, sollten wir die Art und Weise, wie sie sich ausdrücken, nicht kontrollieren.“

Was diese Haltung im Alltag bedeutet, davon kann die deutsche Regierung ein Liedchen singen. Immer wieder bissen Ermittlungsbehörden mit der Forderung, Nutzerdaten herauszugeben, auf Granit. Teilweise gelang es Ministerien nicht einmal, Schreiben an die vermeintliche Postadresse von Telegram in Dubai zuzustellen. Zwischenzeitlich kamen über ein Jahr lang keine Antworten auf Anfragen des Bundeskriminalamts zu Bestandsdaten von Nutzern – inzwischen reagiere das Unternehmen aber wieder auf behördliche Entfernungsanordnungen, so eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums.

Das Haus von Ministerin Nancy Faeser (SPD) prüft zudem seit Monaten die Einleitung eines Bußgeldverfahrens gegen den Anbieter. Ministerium sowie Bundeskriminalamts „drängen weiterhin auf eine Zusammenarbeit mit Telegram“, hieß es gegenüber Capital.

Gar kein so schwerer Weg an die Börse

Es scheint schwer vorstellbar, dass sich ein börsennotiertes Unternehmen weiter so bockig verhalten würde. Aber vollkommen ausgeschlossen ist es auch nicht – um die Erwartungen anderer hat sich Gründer Pawel Durow nie groß gekümmert.

Ginge Telegram den erwarteten Weg an eine US-amerikanische Börse, so müsste sich die Firma den dortigen Pflichten in Bezug auf Transparenz und Corporate Governance unterwerfen – was schon ein großer Gewinn gegenüber dem derzeitigen Zustand wäre. Momentan ist weder klar, welche der verschiedenen etwa in Dubai oder auf den Britischen Jungferninseln registrierten Telegram-Gesellschaften eigentlich für was zuständig sind, wer wo wie viele Anteile hält – und wer jeweils das Sagen hat (im Zweifel natürlich Pawel Durow).

Telegram müsste auch kein US-Unternehmen werden, die amerikanischen Wertpapierbörsen werben sogar aktiv darum, dass ausländische Firmen ihre Börsengänge dort vornehmen. Als in einer Steueroase wie den Britischen Jungferninseln registrierte Firma gelistet zu werden, dürfte auch kein Problem sein – das haben schon etliche Unternehmen vorgemacht, Alibaba etwa vor zehn Jahren oder zuletzt auch die deutsche Traditionsmarke Birkenstock, deren Holdinggesellschaft auf der britischen Kanalinsel Jersey sitzt – ebenfalls ein Steuerparadies.

Eine Sache ist klar: CEOs von börsennotierten Firmen haben ihre Anleger regelmäßig in Earnings Calls zu informieren – ein mehrjähriges Abtauchen wäre Durow dann nicht mehr möglich.

Hinweis vom 14.3.: Der Artikel wurde mit der Reaktion des Bundesinnenministerium nachträglich aktualisiert.