Es ist nicht leicht, unbemerkt 2000 Lastwagen um die halbe Welt zu schmuggeln. Der Fahrer des Industriellen Otto Wolff von Amerongen fährt deswegen 1951 extra von Köln nach Amsterdam, um dort einen Brief mit einem niederländischen Deckabsender in einen Briefkasten zu werfen.

Die Post geht zur Privatbank E. Ott & Co nach Zürich, die sie in die nordchinesische Hafenstadt Tianjin weiterexpediert. Dort nämlich verhandelt Otto Wolffs Vertrauter Gerhard Ludwig Flatow über die Lieferung besagter 2000 Lkw von Daimler-Benz nach Rotchina, das damals mit Nordkorea verbündet ist.

Das Risiko des Geschäfts ist gewaltig, deswegen verlangen die Deutschen Vorkasse. Zur Sicherheit soll das Geld über die Pariser Banque de l’Indochine in die Schweiz fließen, die Ware mit einem polnischen Frachter nach Hongkong kommen. So will man das Embargo der Amerikaner umschiffen, die seit dem Beginn des Koreakriegs 1950 die Ausfuhr kriegswichtiger Güter nach Nordkorea und in das verbündete Rotchina verbieten. Flatow macht in diesen Monaten durch solche Geschäfte hart am Rande der Legalität „mehrere Millionen Dollar“, wie ein anderer deutscher China-Kaufmann in einem Brief voller Neid bemerkt.

Der bisher unbekannte Vorfall von 1951 kann als Musterbeispiel für das Verhalten einiger deutscher Unternehmen in den vergangenen Jahrzehnten gelten. Viele dieser Fälle kommen erst jetzt ans Tageslicht, weil der US-Geheimdienst CIA seit einigen Jahren einschlägige Dokumente freigibt.

So lieferte etwa die Delta-Avia Fluggeräte GmbH aus dem Eifelörtchen Ochtendung 1983 sogar 87 Hughes-Hubschrauber aus den USA an die Nordkoreaner – wohl der spektakulärste Sanktionsbruch. 2002 flog der deutsche Unternehmer Hans-Werner Truppel in allerletzter Minute mit der Lieferung von 22 Tonnen Präzisionsröhren aus Aluminium auf, die für Nordkoreas Atombombenprogramm bestimmt waren.

Neue Technik, neue Gesetze

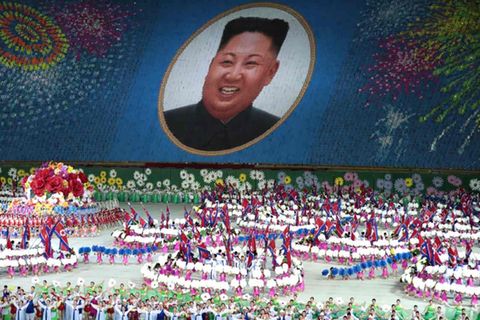

Die Fülle krummer westlicher Geschäfte mit der Kim-Diktatur galt lange als Beweis dafür, dass sich Sanktionen nicht durchsetzen lassen. Erst recht nicht, wenn eine Großmacht wie China hinter den Kulissen weiter liefert, was Nordkorea am dringendsten braucht. Und wenn ein Embargo selbst gegen den allerschlimmsten Paria der Weltgemeinschaft nicht funktioniert – wo dann?

Doch diese Sichtweise stimmt nicht mehr. Zum ersten Mal, seit Napoleon 1806 mit seiner Kontinentalsperre gegen Großbritannien das Zeitalter der Sanktionen einläutete, kann der Westen Diktaturen heute mit wirtschaftlichem Druck wirklich in die Knie zwingen.

Die Experten der Anwaltskanzlei Paul, Weiss in New York sprechen von „dramatischen Veränderungen“ im Kampf gegen Schurkenstaaten – ausgelöst durch neue amerikanische Gesetze, neue Strategien westlicher Geheimdienste und neue Techniken zur Überwachung der Sanktionen.

Was immer man von Donald Trump hält: Er ist der erste Präsident, der diese Instrumente konsequent nutzt und das Kim-Regime damit tatsächlich ins Wanken bringt. Die Weltpolizei USA kann so plötzlich eine ganz neue Wirksamkeit entfalten.

Der Braastad Cognac fließt schon lange nicht mehr so leicht nach Pjöngjang, wie es Kim Jong-un gewohnt war. Und selbst die Lieferung von Kaviarersatz aus Chemnitz kommt nicht mehr ungehindert an. Im vergangenen Jahr zerrten die Beamten des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) ein Rentnertrio aus Sachsen und den Hamburger Schiffsausrüster Neptun vor Gericht, weil sie sich für einen schnellen Euro über das Verbot von Luxusgüterlieferungen nach Nordkorea hinwegsetzen wollten.

Man kann solche Klein-klein-Aktionen der BAFA-Leute belächeln, die aus dem Gewerbegebiet Süd in Eschborn bei Frankfurt bei allen deutschen Exporten weltweit für die Einhaltung der einschlägigen Gesetze sorgen sollen. Doch die beiden Abteilungen 2 und 3 der Behörde gehören mittlerweile zu den international wohl schlagkräftigsten Bürokratien gegen Blockadebrecher, wie man selbst aus amerikanischen Sicherheitskreisen hören kann. Den deutschen Beamten entgeht selbst das kleinste Paket nach Nordkorea nicht.

Nur elf Anträge

Tausende von verbotenen Gütern stehen auf der langen Nordkorea-Liste des Amts – so viele Sanktionen gibt es gegen keinen anderen Staat. Und selbst die wenigen Ausnahmen – etwa die Medikamentenlieferungen für humanitäre Zwecke – bedürfen einer Genehmigung aus Eschborn.

Dann müssen die BAFA-Beamten prüfen, ob an der geplanten Transaktion niemand in Nordkorea beteiligt ist, der etwas mit dem Bau von Atombomben oder Raketen zu tun hat. Falls doch, gibt es selbst für Medikamente keine Genehmigung. Ausfuhranträge für ausdrücklich verbotene Erzeugnisse stelle inzwischen kein deutsches Unternehmen mehr, sagt die BAFA-Beamtin Christiane Fuckerer, weil es „von vornherein keine Erfolgsaussichten gibt“.

Für andere Waren, die prinzipiell exportiert werden könnten, gingen vom 1. Januar 2017 bis Ende September dieses Jahres ganze elf Anträge ein – von denen die meisten entweder nicht genehmigt oder von den deutschen Exporteuren selbst wieder storniert wurden. Zum Vergleich: Insgesamt befassen sich die Eschborner Außenhandelskontrolleure pro Jahr mit über 50 000 Genehmigungsverfahren.

Natürlich könnte man mit ausreichend krimineller Energie versuchen, die Ausfuhrgenehmigungen zu umgehen und wie Otto Wolff von Amerongen kreative Umwege nach Asien zu nehmen. Bloß: Waren unbemerkt aus Deutschland hinauszubekommen wäre eine Sache – sie unbemerkt nach Nordkorea hineinzubekommen, eine ganz andere.

Die Möglichkeiten des Kim-Regimes, legal Waren aus Deutschland oder der EU zu importieren, gehen mittlerweile gegen null. Nordkorea bleibt nur noch der Umweg über seine Nachbarn Russland und China – wenn überhaupt. Vier Fünftel seines gesamten Außenhandels wickelt Nordkorea mittlerweile über China ab. Für die Waren allerdings gibt es nur zwei Wege: mit einem Frachter über das offene Meer – oder über die Freundschaftsbrücke in der chinesischen Grenzstadt Dandong, per Lastwagen oder Eisenbahn.

Der Flaschenhals Dandong aber bietet Geheimdiensten ideale Bedingungen, den Warenfluss über Satellitenaufnahmen zu kontrollieren. Mittlerweile verfolgen die Amerikaner auch „so gut wie jedes nordkoreanische Schiff“ in der Region, wie man aus deutschen Sicherheitskreisen hört.

Anfang des Jahres präsentierte der damalige CIA-Direktor Mike Pompeo die Namen von sechs chinesischen Frachtern und Tankern, die als Blockadebrecher identifiziert wurden. „Wir sind noch nicht ganz da, wo wir sein sollten“, betonte er. „Aber wir arbeiten unermüdlich daran, die Schrauben gegen Nordkorea anzuziehen.“

Experten für die Auswertung von Satellitenbildern, Agenten vor Ort und sogar die Kampfschwimmer der Eliteeinheit Navy Seals kümmern sich um die Aufklärung illegaler Geschäfte mit Nordkorea. In den vergangenen Monaten gelang es den Amerikanern erstmals, selbst den Umschlag von Erdöl auf hoher See zu dokumentieren. Damit sinken vor allem die Möglichkeiten der Nordkoreaner, sich über Exporte von Rohstoffen und Fischereiwaren dringend notwendige Devisen zu verschaffen.

Die „nordkoreanischen Netzwerke haben sich als zentralisiert, begrenzt und damit auch angreifbar erwiesen“, schreiben die Experten des Center for Advanced Defense Studies in Washington. Die Schlinge zieht sich zu.

Kontrolle der Finanzströme

Es sind allerdings nicht nur die Warenströme, die sich heute so gut kontrollieren lassen wie noch nie. Die immer detailliertere Kontrolle der Finanzströme ist fast noch wichtiger, um Sanktionen durchzusetzen.

Einer der Schlüssel dazu ist das FinCEN. Das Kürzel kennen nur Fachleute, und die blau-grün-graue Dienstmarke mit dem amerikanischen Bundesadler bekamen bisher nur sehr wenige Europäer zu sehen. FinCEN steht für „Financial Crimes Enforcement Network“ – die Abteilung des Finanzministeriums in Washington für den Kampf gegen illegale Devisengeschäfte, Geldwäsche und kriminelle Finanzdeals aller Art.

Ein Anruf von einem der 500 Beschäftigten bei einer deutschen Bank reicht für gewöhnlich aus, um dort einige Panik auszulösen: Die Härte, mit der die Behörde in Verdachtsfällen vorgeht, gilt als beispiellos. FinCEN verfügt über eine eigene „Intelligence Division“ für die Sammlung und Auswertung geheimer Informationen und über eine eigene Technikabteilung, die sich vor allem mit der Analyse gewaltiger Datenmengen beschäftigt. Außerdem können FinCEN-Beamte eigene Sonderuntersuchungen durchführen, mit den gleichen Befugnissen wie die Bundespolizei FBI.

Die Einheit hat verschiedene Aufgaben, aber vor allem ist sie in jüngster Zeit zur wohl wichtigsten Speerspitze im Kampf gegen den illegalen Warenverkehr mit Nordkorea aufgestiegen. US-Finanzminister Steven Mnuchin verbringt nach eigenen Worten gegenwärtig „wahrscheinlich 50 Prozent“ seiner Arbeitszeit mit Fragen der nationalen Sicherheit und internationaler Sanktionen.

Verbot über Bande

Die USA sind entschlossen, ihre stärkste Waffe gegen Nordkorea und andere Länder wie den Iran einzusetzen: die Herrschaft über den Dollar und die internationalen Zahlungsströme. Selbst Unternehmen und Banken, die gar nicht in den USA sitzen, sind vor dem langen Arm der Amerikaner nicht sicher: Haben die US-Strafverfolger auf sie keinen direkten Zugriff, setzen sie eben die Geschäftspartner unter Druck.

Im Juni 2017 schlugen die Amerikaner so erstmals gegen ein Kreditinstitut in der Volksrepublik China los. Sie verschickten eine sogenannte „Notification“ an sämtliche Banken, die in den USA Geschäfte betreiben: Die kleine Bank of Dandong, hieß es da, habe wiederholt größere Dollargeschäfte für die Handelsfirma Dandong Hongxiang Industrial Development abgewickelt – eine Tarnfirma Nordkoreas in der Stadt.

Damit habe sich die Bank der Geldwäsche und des Verstoßes gegen amerikanische Sanktionen schuldig gemacht. Alle internationalen Institute, die selbst Dollargeschäfte machen, seien deshalb verpflichtet, ihre Beziehungen zur Bank of Dandong einzufrieren. Wer sich nicht daran hält, muss seinerseits mit einem Verbot aller Dollartransaktionen rechnen – und bei Instituten in den USA können die Strafverfolger das Verbot ja auch leicht durchsetzen.

„Das wäre das Todesurteil für jedes international tätige Institut“, sagt ein Compliance-Manager der Deutschen Bank. Prompt zogen deshalb alle westlichen Partner der chinesischen Bank nicht nur ihre Dollar-, sondern auch ihre Euro-, Yen- und Pfund-Guthaben ab. Besonders brisant: Größter Aktionär der Bank of Dandong ist mit 20 Prozent die örtliche Stadtverwaltung. Der Schlag trifft also auch die örtlichen Parteifunktionäre.

Dem ersten Warnschuss folgte schnell ein zweiter: Im vergangenen November verschickten die FinCEN-Experten ein neues „North Korea Advisory“ an alle internationalen Finanzkonzerne, das bis heute auch in deutschen Banken für viel Kopfzerbrechen sorgt.

Nordkorea arbeite immer stärker mit Tarnfirmen und Joint Ventures in Hongkong und der nordostchinesischen Provinz Liaoning, um alle Transaktionen abzuwickeln, heißt es in dem Papier. Alle Banken müssten deshalb verstärkt auf Alarmsignale („Red Flags“) bei Geschäftspartnern in diesen Regionen achten – ein koreanischer Name etwa kann schon eine Warnung sein.

Damit steht für die Banken so gut wie jedes Geschäft in Nordchina unter verstärkter Prüfung. Umgekehrt setzt jedes chinesische Unternehmen seine Existenz aufs Spiel, wenn es weiter Geschäfte mit Nordkorea macht.

Die Regierung in Peking kann gegen die „lange Hand“ der Amerikaner wettern – helfen aber kann sie den eigenen Firmen letztlich nicht, wenn sie ins Visier der USA geraten. Und die übrigen westlichen Staaten ziehen mit: Der UN-Sicherheitsrat setzte allein im letzten Jahr 200 Gemeinschaftsunternehmen in China auf die Embargoliste. Und auch die Russen – zweitwichtigste Handelspartner Nordkoreas – müssen sich in Acht nehmen: Im September verhängten die USA gegen die russische IT-Firma Volasys Silver Star Sanktionen wegen illegaler Beziehungen zu Nordkorea.

Ins Visier geraten nun auch Zehntausende nordkoreanische Arbeiter, die in Sibirien für russische Rohstoffkonzerne schuften und fast ihren gesamten Verdienst in Devisen an die Regierung in Pjöngjang abzugeben haben. Auch diese russischen Konzerne müssen nun Strafen fürchten.

Nordkoreas Botschaft in Berlin galt als Drehscheibe

Selbst der Bundesnachrichtendienst und das Bundesamt für Verfassungsschutz müssen sich anstrengen, das Vertrauen der amerikanischen CIA nicht zu verspielen. Lange Zeit galt Nordkoreas riesige Botschaft in der Berliner Glinkastraße als Drehscheibe für Devisenschmuggler und Waffenschieber in ganz Europa.

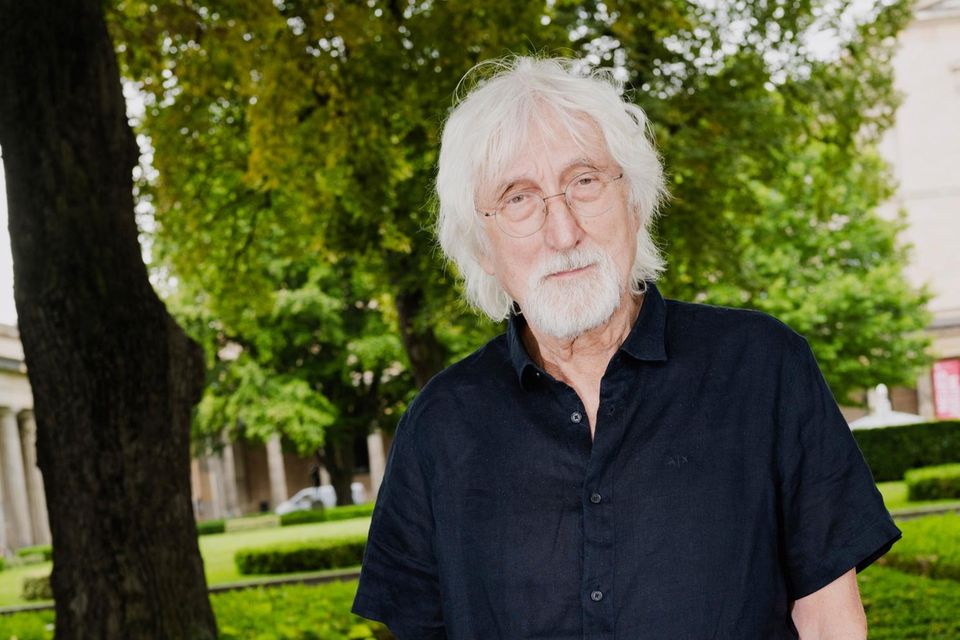

Seit den 80er-Jahren beobachten die USA alle deutschen Kontakte mit Pjöngjang argwöhnisch. Damals hoffte die deutsche Industrie auf erste größere Geschäfte mit Nordkorea, und die deutsche Handelskammer in Seoul organisierte unter ihrem umtriebigen Geschäftsführer Florian Schuffner erste Reisen in das Kim-Land.

Seitdem lag die deutsche Wirtschaft immer wieder in „Lauerstellung“, wie die Deutsche Welle berichtete. Vor drei Jahren fiel etwa der Ostasiatische Verein – eine Lobbyorganisation der deutschen Exportwirtschaft – mit einer Reise nach Nordkorea in Washington unangenehm auf. Zum Eklat zwischen den USA und der Bundesregierung wäre es beinahe 2017 gekommen, weil Nordkorea auf seinem Botschaftsgelände trotz aller Sanktionen immer noch ungehindert ein Hotel betrieb, um sich dringend benötigte Devisen zu verschaffen.

Vor Kurzem räumte der ehemalige Chef des Bundesverfassungsschutzes Hans-Georg Maaßen ein, Nordkorea habe die Berliner Botschaft für „Beschaffungsaktivitäten“ im Rahmen seines Atomraketenprogramm missbraucht.

Zusammenbruch des Regimes?

In deutschen Sicherheitskreisen allerdings zweifeln manche an der „Weisheit der Trump-Politik“ gegenüber Nordkorea. „Wollen wir wirklich den Zusammenbruch des Regimes riskieren?“, fragt ein Geheimdienstexperte. Trotzdem setzen sich deutsche Dienste verstärkt ein, um die Sanktionen durchzusetzen. Schon aus Eigeninteresse: „Nur so können wir die Interessen der deutschen Firmen in Asien schützen.“

In der Provinz Liaoning allein – dem wichtigsten Beobachtungsobjekt der US-Geheimdienste – tummeln sich über 450 Unternehmen aus der Bundesrepublik. BMW betreibt drei chinesische Werke im Raum Shenyang – nur 200 Kilometer von der Grenze zu Nordkorea entfernt. Die Provinz sorgt für einen Warenaustausch in Höhe von über 5 Mrd. Euro mit Deutschland.

Provinzgouverneur Chen Qiufa gilt als besonders umtriebiger Förderer der bilateralen Beziehungen. Einzelne chinesische Unternehmen, mit denen Deutschland Handel treibt, liefern jedoch auch nach Nordkorea. „Unser Albtraum wäre es, wenn deutsche Unternehmen in Liaoning oder anderswo in China zwischen die Fronten geraten beim Wirtschaftskrieg zwischen den USA und Nordkorea“, heißt es in Sicherheitskreisen.

Die Übernahme des deutschen Roboterspezialisten Kuka durch den chinesischen Midea-Konzern wäre im letzten Jahr beinahe am Veto der Amerikaner gescheitert – auch wegen Nordkorea. Angeblich liefert der Konzern bis heute Kühlschränke und Klimaanlagen an das Kim-Regime, wie die „New York Times“ berichtete.

Midea gilt manchen in Washington als generell verdächtig. Kuka musste auf Druck der Amerikaner seinen US-Ableger – einen Zulieferer der dortigen Flugzeugindustrie – verkaufen, bevor der Deal mit Midea durchging.

In Nordkorea jedenfalls scheint man ob der verstärkten Sanktionen nervös zu werden: Anfang November 2018 drohte das Außenministerium den USA, dass Nordkorea sein Atomprogramm wieder aufnehmen würde, sollten die Amerikaner ihre Sanktionen nicht endlich lockern.

Der Beitrag ist erstmals in der Capital-Printausgabe 12/2018 erschienen.