Es ist eine höchst ungewöhnliche Kombination: Die Lufthansa will gemeinsam mit der Reederei MSC die Fluglinie ITA übernehmen. Das Interesse der Deutschen an der Alitalia-Nachfolgerin ist bekannt – aber was hat MSC in dem „flotten Dreier“ zu suchen? Und wer steckt eigentlich hinter dem Schifffahrtsriesen? Anfang 2020 – also noch vor Ausbruch der Coronapandemie – widmete Capital der Reederei ein ausführliches Porträt

Ein blauer Teppich, sicher 100 Meter lang, daneben aufgereiht Männer und Frauen in blau-weißen Hosen und Jacken, am Ende eine kleine Bühne für das Publikum – und natürlich das Schiff: strahlend weiß, ein schwimmendes Hochhaus, so lang, dass man kein Ende sieht. Gianluigi Aponte kommt allein, gefolgt in einigem Abstand von drei Leibwächtern, alle mit Knopf im Ohr. Dunkler Anzug, dunkler Mantel, mit festem Schritt geht er über den blauen Teppich, der Blick geradeaus, kein Lächeln, kein Nicken – wie ein Staatsbesuch. Vor der Bühne stellt sich Aponte mit dem Rücken zum Publikum und blickt empor zu seinem neuesten Familienmitglied: der „MSC Grandiosa“, dem jüngsten Schiff in seinem Reich.

Es ist der Tag der Schiffsübergabe; ein Morgen Ende Oktober in Saint-Nazaire, einem Hafenstädtchen an Frankreichs Atlantikküste, das nur aus einer Werft zu bestehen scheint. Die Zeremonie ist Teil eines Spektakels und einer Choreografie, die gut eine Woche später im Hamburger Hafen enden wird, mit 1700 Gästen, Tausenden Schaulustigen, Lichtshow, Feuerwerk und Benefizkonzert in der Elbphilharmonie.

Alles für ein neues Schiff von MSC, 331 Meter lang, 67 Meter hoch, eine schwimmende Kleinstadt für 6334 Passagiere und 1704 Crewmitglieder mit 2440 Kabinen, rund 1 Mrd. Euro teuer.

MSC, die Mediterranean Shipping Company, ist als Konzern ein Ozeanriese. Weltmacht in der Containerschifffahrt, die zweitgrößte Reederei überhaupt hinter Maersk, im Geschäft mit der Kreuzfahrt liegt man auf Platz vier und schält sich gerade auf Platz drei – allerdings mit einigem Abstand zu der mächtigen Carnival Corporation (Aida, Costa) und Royal Caribbean Cruises. Doch MSC wächst rasant und lässt seit Jahren immer neue Superlative vom Stapel, schwimmende Paläste, noch größer, noch schöner, noch pompöser. Der Mann dahinter, Gianluigi Aponte, indes ist ein Phantom, nahezu unbekannt, genau wie seine Familie. Sie tauchen nur auf, wenn neue Schiffe gebaut und getauft werden; in wuchtigen Inszenierungen wie an diesem wolkenverhangenen Tag in Frankreich.

Die Liturgie dieser Weihe ist minutiös geplant: Aponte steht nun vor seinem Schiff. Allein, minutenlang, der Künstler und sein Werk; hinter ihm das Publikum, vor ihm der mächtige Bug, über dem schon eine große Champagnerflasche baumelt. Stille. Der Wind weht eine feucht-kühle Brise herüber. Es erscheint Apontes Tochter Alexa auf dem blauen Teppich, ebenfalls allein. Dann mit einigem Abstand ihr Mann, flankiert von Managern. Schließlich Apontes Frau Raffaela, am Arm eines Leibwächters. So steht die Familie zusammen – feierlich schweigend, umgeben nur von wenigen Freunden und Mitarbeitern. Die restlichen Gäste bleiben hinter den roten Absperrbändern.

Ein Moderator übernimmt jetzt die Zeremonie, bittet den Chef der Werft und dann Aponte auf die Bühne. Als die französische Flagge und die der Werft eingeholt und die Flaggen von MSC und Malta gehisst werden, erklingen die Nationalhymnen. Er danke allen, die an diesem Schiff mitgewirkt hätten, sagt Aponte schließlich, den Arbeitern der Werft, den Ingenieuren, den Banken, und seiner Tochter Alexa, auch sie sei „grandiosa“. Daher möge nun auch sie dieses Schiff taufen.

Dramatische Musik, Alexa zerschneidet das Band, die Champagnerflasche saust herunter, Jubel, Seifenblasen – jetzt erst lockert sich die Stimmung. Händeschütteln, Schulterklopfen, die Arbeiter machen Selfies, auch mit Aponte – und erstmals löst sich seine strenge Miene, er lächelt zufrieden, wie auf einer Familienfeier. Und nichts anderes als eine Familienfeier ist diese Zeremonie. Die Familie bedeutet alles bei MSC, ihr gehört der Konzern, sie steuert ihn, sie lenkt die Geschicke.

Und diese sind eine Expansion unter Volldampf. MSC ist mit 493 Büros in 155 Ländern aktiv, beschäftigt 70.000 Angestellte, 520 Containerschiffe fahren unter der Flagge der Apontes. Die Kreuzfahrtsparte hat allein 30.000 Angestellte und betreibt 17 Schiffe, bis 2027 sollen es 25 werden. Die Summe des letzten Investmentplans: stolze 11,6 Mrd. Euro.

Ausgebucht bis 2027

Während die „Grandiosa“ in Saint-Nazaire getauft wird, schrauben und schweißen die Arbeiter 100 Meter weiter schon am nächsten Schiff, der „Virtuosa“, Auslieferung 2020. Und in einer Halle daneben wird an einem dritten gewerkelt. Bis zum Jahr 2027 ist die Werft in Saint-Nazaire ausgebucht. MSC hat alle Kapazitäten belegt, die noch da waren.

Auch bei der Technik legen die Apontes ein gewaltiges Tempo vor, die Schiffe der nächsten Generation werden alle mit Flüssiggas betrieben, zusätzlich mit einer Brennstoffzelle. Das Thema Nachhaltigkeit hat die Branche mit voller Wucht erreicht.

Und doch wirkt MSC bisweilen wie ein Anachronismus. Die Reederei wächst so aggressiv wie Amazon, doch ist verschwiegen wie eine Schweizer Bank. Gespräche werden über Monate höflich angebahnt, mit Kennenlerntreffen und Vorgesprächen, in denen PR-Manager alles als streng vertraulich deklarieren, selbst Informationen, die man auf der Homepage und Wikipedia findet.

Der innere Kreis bei MSC ist klein: Patriarch Gianluigi Aponte ist Eigentümer, seine Frau kümmert sich um die Ausstattung der Schiffe, die Tochter überwacht die Finanzen der Gruppe, der Sohn leitet die Containerflotte, der Schwiegersohn führt die Kreuzfahrtgeschäfte.

Die Zahlen zum Unternehmen sind gewaltig, aber spärlich: 30 Mrd. Euro Umsatz macht die Gruppe, davon 3 Mrd. Euro in der Kreuzfahrt. Wachstum zwischen 2004 und 2018 rund 800 Prozent, zuletzt 2,4 Millionen Passagiere pro Jahr. Gewinn und Rendite erfährt man nicht. Wer fragt, erntet ein Lächeln und höfliches Schweigen. Zum Vergleich: Die Renditen vonCarnival und Royal Caribbean liegen zwischen 17 und 19 Prozent.

Wie aber finanziert MSC jedes Jahr ein Schiff, das mindestens eine Milliarde kostet? Auch hier bleibt das Unternehmen vage: institutionelle Investoren, staatliche Exportförderung in Frankreich und Italien – und Anleihen, die an der Schweizer Börse gehandelt werden.

Genf, wenige Tage vor der Schiffsübergabe. Ja, tatsächlich Genf, die zweitgrößte Reederei der Welt sitzt in der Schweiz. 310 Menschen arbeiten hier in der Kreuzfahrtzentrale. Unscheinbar ist das Gebäude von außen, drinnen deutet alles Richtung Meer: Modelle von Schiffen hinter Glas, Steuerräder, Tische mit Bildbänden, „Cruising in Style“, „Cose del Mare“. Die Besprechungsräume haben Schiffsnamen oder heißen „Yacht Club“, in einer Küche liegen schwere, silberne Espressomaschinen vor Anker. Viel Holz, Teppich, alles gedämpft.

Einen Großteil seines Managements rekrutiert Aponte immer noch in seiner Heimat Italien, oft aus der Gegend rund um Neapel. Alle exzellent und international ausgebildet, hier in Genf bilden sie eine ziemlich eingeschworene Truppe. Im nahe gelegenen Country-Club isst man nicht nur zu Mittag, die Familien der Mitarbeiter dürfen hier auch kostenlos Tennis spielen. Als die Tochter des Patriarchen zum Studium nach England wollte, erzählt man sich, sagte Gianluigi Nein, sie solle in der Schweiz bleiben und dort ausgebildet werden.

Nett und durchaus bodenständig soll die Familie sein, berichten Mitarbeiter, man sieht den Großvater samt Kindern und Enkeln öfter in einem Chinarestaurant.

Pierfrancesco Vago, Chef der Kreuzfahrtsparte und der Schwiegersohn von Aponte, empfängt wenige Tage vor der Schiffsübergabe der „Grandiosa“ in einem großen Konferenzraum im fünften Stock an einem gewaltigen, ovalen Tisch. Hier könnten auch die Staatschefs der G20 tagen, Coworking findet hier wohl eher nicht statt. Ein Kellner bringt Kaffee, Gebäck, die Wasserflaschen tragen MSC-Etikett.

Ja, der Raum sei wirklich groß, sagt Vago fast entschuldigend. Aber: „Die wichtigen Entscheidungen fällen wir ohnehin am Abendbrottisch. Wie Familien es halt tun.“ Entscheiden tut bei MSC nur die Familie, nach ihren Regeln und ihren Kriterien. Das galt auch für die Entscheidung, 2003 mit der Reederei richtig ins Kreuzfahrtbusiness einzusteigen. Vago erinnert sich noch genau, es gab ein Menü, und sie waren gerade bei Kalbshaxe und Safranrisotto.

Aponte hatte alles durchdacht, hatte den Markt für Kreuzfahrten analysiert (wächst rasant), die etablierten Anbieter (vor allem Amerikaner), die Kapazitäten für neue Schiffe (eng begrenzt, da nur wenige Werften) und das gewaltige Potenzial: 9,5 Millionen Menschen gingen damals weltweit auf Kreuzfahrt, jedes Jahr eine Million mehr. Heute gibt es fast 30 Millionen Kreuzfahrer, in Deutschland sind es knapp drei Millionen. 2030 sollen es sechs Millionen sein.

Es gab keinen Masterplan

Aponte hatte erkannt, dass auf der ganzen Welt überhaupt nur drei Werften diese Schiffe bauen können: Fincantieri in Italien, die Meyer Werft in Papenburg und eben Chantiers de l’Atlantique in Saint-Nazaire. Vor allem Italiener und Franzosen waren damals nicht voll ausgelastet, die Gelegenheit war günstig – und durch die Milliardeninvestments würde man die Regierungen immer an der Seite haben.

Noch heute sind Kreuzfahrten ein Geschäft, in dem das Angebot die Nachfrage bestimmt, der Markt wächst nur so schnell, wie neue Schiffe aus den Werften kommen. Eine Investition wie die „MSC Grandiosa“ ist somit eine recht sichere Wette, deshalb wird sie auch gefeiert wie eine Offenbarung.

Kreuzfahrten, das war den Apontes 2003 klar, würden ein Bruch für das Familiengeschäft sein: Bisher verschiffte man nur Container. „Wir wussten viel über Schiffe, aber nicht, wie man Kaffee serviert“, sagt Vago. „Das mussten wir lernen. Und das taten wir ziemlich gut.“

An jenem Abend fragte Aponte seinen Schwiegersohn, ob der die Kreuzfahrtsparte übernehmen wollte. Und der zögerte keine Sekunde. „Die Schifffahrt ist wie das Blut in meinen Adern“, sagt Vago. „Ich fand es attraktiv, in diese unglaubliche, romantische Welt einzutauchen.“ Einen Masterplan gab es nicht, bekennt er. Alles Learning by Doing.

Anfang des Jahrtausends ist MSC schon ein Name, allerdings eben nur in der Containerschifffahrt, und hat eine Geschichte, die Chronisten feuchte Augen machen würde, mythenumwoben und märchenhaft: die Geschichte eines armen Matrosen aus Neapel, der im gleichen Dorf wie Sophia Loren aufwächst, eine Schweizer Bankierstochter heiratet und die Meere erobert.

Gianluigi Aponte wird 1940 geboren, lebt in dem armen Küstenort Sorrent. Seine Familie hat zuvor in der italienischen Kolonie Somalia das darbende Hotel Croce del Sud betrieben. Auch nach dem Krieg ist wenig Geld da, Aponte wird Matrose, heuert auf einem Schiff des Reeders Achille Lauro an, der Touristen zu den Inseln Capri und Ischia fährt. Das Leben ist hart, Nudeln und Muscheln, so die Legende, kocht man damals in Meerwasser. Immer noch nennen die Leute in Neapel Aponte den „Comandante“, schreibt in einem der wenigen Porträts das „Hamburger Abendblatt“. „Noch heute schätzen die Neapolitaner den zurückhaltenden Mann auch deshalb, weil er tatsächlich ein Mann der Meere ist.“ Aponte wird bald Kapitän auf einer der Linien, die im Golf von Neapel kreuzen.

Auf einem Schiff trifft er eines Tages Raffaela Denat, Tochter eines reichen Schweizer Bankiers. Sie heiraten, Aponte zieht nach Genf, wird Ende der 60er-Jahre Fondshändler – bei dem skandalgeschüttelten Bernie Cornfeld. Doch das Geldgeschäft liegt ihm nicht. „Ich war zeitweilig ziemlich unglücklich in der Schweiz“, sagt er einmal. Er träumt von einem eigenen Schiff.

Der Traum wird kurze Zeit später wahr, er kauft ein deutsches Frachtschiff von Hapag-Lloyd, finanziert vom Geld seiner Frau und von italienischen Freunden, benennt es um von „Korbach“ in „Patricia“ – der Name seiner Schwiegermutter. Seine Reederei Aponte Shipping Company hat ihren Sitz zunächst in Liberia. Bald startet er Touren in die frühere Kolonie Somalia. Kurz darauf folgt ein zweites Schiff, auch gebraucht, für 263.000 Dollar – und so geht es weiter. Das dritte Schiff tauft er nach seiner ersten Tochter „Alexa“. Er kauft günstig Schiffe und transportiert Container. 1975 zieht die Reederei nach Genf um.

Auch die ersten Kreuzfahrtschiffe sind gewissermaßen Familienschicksal: Als Ende der 80er-Jahre in Neapel die Reederei Lauro, bei der Aponte einst gelernt hatte, in finanzielle Schwierigkeiten gerät, hilft er und übernimmt Schiffe. „Es war eine Frage der Freundschaft zwischen zwei Gentlemen und einer langen Beziehung zwischen zwei Familien, die aus der gleichen Gegend bei Neapel stammten“, sagt Vago.

Ein Anruf aus Amerika

Drei Kreuzfahrtschiffe schippern jahrelang für MSC nebenbei durchs Mittelmeer, bis um die Jahrtausendwende ein amerikanischer Konkurrent in Genf anruft: Der damalige Weltmarktführer Cunard will wissen, ob Aponte sie vielleicht verkaufen würde – sie passten doch gar nicht ins Geschäft der Italiener. „Das weckte das Interesse meines Schwiegervaters“, sagt Vago. Ein Verkauf sei nie für ihn infrage gekommen, „niemals würde Herr Aponte seine Leute verkaufen, so etwas machen wir nicht“.

Im Grunde ist es bis heute so: Was zur Familie gehört, bleibt in der Familie – und den Rest macht man unter sich aus. „Alle Prinzipien moderner Führung, Agilität, Tempo, flache Hierarchien, gelten nicht“, berichtet ein ehemaliger Manager. „Dieses Unternehmen ist wirklich aus der Zeit gefallen.“ Stattdessen gilt für alle männlichen Mitarbeiter immer Krawattenpflicht, außerdem muss ein kleiner MSC-Anstecker ans Revers, den darf man nie vergessen.

In der Kreuzfahrtsparte schalten sich einmal die Woche die Manager der wichtigsten Märkte mit der Genfer Zentrale zur Videokonferenz zusammen. An diesen Tagen ist selten Zeit für andere Termine. Die Unternehmensspitze geht jedes Schiff durch, jede Tour und jede Buchungsklasse für jeden einzelnen Markt – die Sitzungen dauern Stunden. „Die kennen jede Zahl und sind irre tief in den Details“, sagt der frühere Mitarbeiter. Ab und an schaut einer der schwarz gekleideten Kellner in den Raum, auch sie oft Italiener wie die meisten am Sitzungstisch. Eine kleine Geste genügt – kurzer Augenkontakt und ein schmaler Spalt zwischen Daumen und Zeigefinger –, um einen Espresso zu bestellen. Wer in diesen Runden seine Zahlen nicht parat hat, hat verloren. Und wer kein Italienisch versteht, ebenfalls.

Das Geschäft mit Kreuzfahrten ist hochkomplex: Jedes Schiff ein gewaltiges Investment, zwischen Planung und Fertigstellung vergehen zwischen fünf und sieben Jahre, dann muss es 30 Jahre laufen. Die Auslastung beträgt dank Zustellbetten und Stornierungen über 100 Prozent, aber der Betrieb ist trotz Billiglöhnen und Steuervorteilen teuer. Alles muss funktionieren und vom Feinsten sein: Essen, Getränke, Unterhaltungsprogramm.

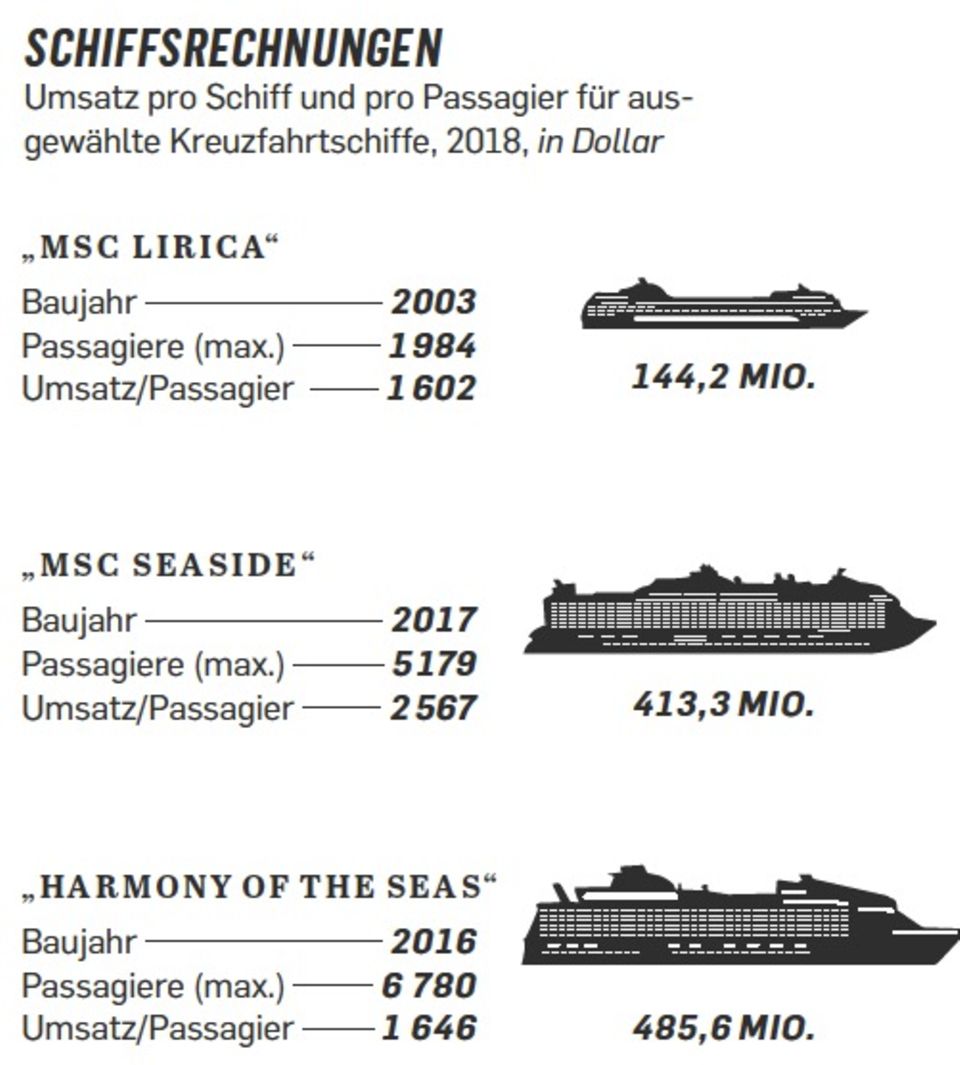

MSC ist nicht die größte Kreuzfahrtreederei, aber ihr Geschäft ist lukrativ. So kalkuliert der Branchendienst Cruise Market Watch den Jahresumsatz allein der „MSC Seaside“ auf gut 413 Mio. Dollar. Bei 161.000 Passagieren macht das einen Umsatz von mehr als 2500 Dollar pro Kopf. Zum Vergleich: Konkurrent Royal Caribbean kommt mit der „Harmony of the Seas“ auf gut 1600 Dollar.

„Die Lernkurve war extrem steil“, sagt Vago. „Wissen Sie, einen Container kann man auch mal im Hafen vergessen und 15 Tage in der Sonne stehen lassen. Einen Passagier nicht. Der Brief des Anwalts war meine erste Lektion in diesem Geschäft.“ Er fügt an: „Natürlich machen wir Fehler. Aber wir sind ein Familienunternehmen, und der Kunde weiß, dass die Familie immer da sein wird, um sich um das zu kümmern, was notwendig ist.“ Er beantworte, sagt er, alle Briefe von Kunden persönlich.

Die Familie regelt selbst die Inneneinrichtung der Schiffe: Apontes Ehefrau Raffaela verantwortet immer noch das Design – nicht zur Freude aller Mitarbeiter –, Vago die Zahlen. „Aber wenn meine Schwiegermutter sagt, sie will an den Wänden noch eine bestimmte Lampe haben, dann …“ Er macht eine Pause: „Nun, sie ist meine Schwiegermutter, sie ist die Größte, keine Frage.“

Auch die Kinder – Vago hat einen Sohn und eine Tochter – reden schon mit. „Sie können später machen, was sie wollen. Aber sie wachsen quasi mit Schiffen auf, wir arbeiten 365 Tage im Jahr, Anrufe kommen manchmal auch um 3 Uhr nachts“, sagt Vago. „Kinder haben heute so viele Informationen, das ist ja beängstigend. Aber sie haben clevere Ideen.“ Etwa für das Entertainmentprogramm an Bord oder die Kinderbereiche auf den Schiffen.

Die Kinder sind auch präsent, als Anfang November die „MSC Grandiosa“ in Hamburg am neuen Terminal in Steinwerder anlegt. Einen Tag vor der zweiten Schiffstaufe – wie immer durch Apontes Jugendfreundin Sophia Loren – hält Vago zwei Präsentationen zu einem der großen Themen, die die Branche derzeit bewegen: Nachhaltigkeit.

Es ist keine einfache Botschaft in diesem Pomp, wenn wenige Meter weiter der weltgrößte LED-Himmel auf See über einer Einkaufs- und Restaurantmeile funkelt und sich glitzernde Treppen aus Swarovski-Kristallen zu Champagnerbars recken.

Von außen sind diese Schiffe ja groß, von innen noch größer. Jede Ecke, jede Bar, jedes Restaurant verkündet Spaß, Luxus und Überfluss. Es sind Städte, Hotels und Paläste zugleich, mit Casinos, Bowlingbahnen, Spielhöllen, Fußballplätzen, Teeniediskos, Wasserrutschen, Kletterparks; alles flimmert, flirrt, blinkt, und weil hier Tausende Menschen Urlaub machen, sind Fragen wie die nach dem CO₂-Abdruck jedes Einzelnen nicht so leicht zu beantworten. Kreuzfahrtschiffe sind wie SUVs und Inlandsflüge zu einem Symbol geworden – also reagiert die Branche.

Energisch gegen „Fake News“

Und so ist die Umweltpräsentation wohl inszeniert, der Kapitän der „Grandiosa“ tritt zu Beginn auf eine Bühne, berichtet, er habe den Film zur neuen MSC Foundation am Abend zuvor fünfmal geschaut und dann angefangen zu weinen. „Ich war stolz, Teil dieser Familie und von MSC zu sein“, sagt er. Die neue Stiftung will neben sozialen Projekten mit Partnern vor allem die Ozeane schützen. All das sei auch seinem Sohn besonders wichtig, sagt Vago bei seiner Begrüßung und reckt den Arm nach links, wo auf einer Stufe zwei Kinder sitzen, normal und unscheinbar, in Jeans und weißen Turnschuhen. Der Junge schaut hoch und nickt eifrig.

Dabei kann Vago bei dem Ökothema durchaus in Rage geraten. „Fake News“, grollt er dann, sowohl im Interview in Genf als auch bei einer weiteren Präsentation auf dem Schiff. „Es ist kompliziert, man muss bei den Fakten bleiben.“ Das Schweröl etwa, das auf Schiffen oft verfeuert wird? Eine Frage der Regulierung, ab 2020 verboten. Generatoren in Häfen? Nun, es gebe halt nur drei Häfen in Europa, wo man die Schiffe ans Stromnetz anschließen könne – die Schiffe seien bereit (was allein für die MSC-Flotte im Jahr 325.000 Tonnen CO₂ sparen würde). Und die „Grandiosa“ hat, bitte schön: Energieeffizienz, Smart Heating, Abgaswäscher, eine Müllaufbereitungsanlage, kein Einwegplastik, reduzierte Vibrationen, um Wale nicht zu stören. Die neuen Schiffe fahren mit LNG.

Das Ziel sind 40 Prozent weniger CO₂ bis 2030 im Vergleich zu 2008, massive Reduktion der Schwefeloxide und Stickoxide. Vago präsentiert eine Batterie an Maßnahmen, die seine Kreuzfahrtschiffe aus der Schusslinie nehmen sollen. Sogar der Naturschutzbund Nabu macht sich ein Bild vor Ort und bescheinigt MSC einen „technischen Sprung“.

Am Ende hat Vago eine Beispielrechnung parat: Eine vierköpfige Familie, die von München nach Genua fliegt und eine Woche auf Kreuzfahrt geht, verursacht demnach 1450 Kilogramm CO₂, was genauso viel wie eine Woche Mallorca sei, aber weniger als ein Cluburlaub in Ägypten. „Der Kreuzfahrturlaub“, schließt Vago, „ist also eine gute Alternative, es ist der Urlaub für jedermann, die Menschen lieben es – und die Auswirkung auf die Umwelt ist weniger schlimm.“ Wenn diese Rechnungen stimmen. „Wir werden das zertifizieren lassen“, sagt Vago. Der Vergleich mag aber auch geschickt gewählt sein, CO₂-Portale wie Atmosfair kommen auf andere Zahlen.

Konkurrenten beobachten die Expansion von MSC mit einer Mischung aus Ehrfurcht und Argwohn. MSC mache mit extrem günstigen Konditionen die Preise kaputt, lautet eine Klage in der Containerbranche. Die Finanzierungsquellen für all die Schiffe seien ihm ein Rätsel, sagt der Manager eines Wettbewerbers, „aber das Wachstum ist natürlich sehr beeindruckend“. „Die bekommen derzeit irgendwie alles finanziert“, sagt der Vorstand einer Reederei.

Was bleibt nach einer Reise nach Frankreich, Genf und Hamburg? Manches ist ein Mysterium, auch wenn Vago aus dem Geheimnis des Erfolgs kein Geheimnis macht: „Wir waren zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle. Als wir ins Kreuzfahrtgeschäft eingestiegen sind, lagen viele Werften am Boden. Wir galten damals als jemand, dessen Schultern breit genug sind, um solche gewaltigen Investitionen zu stemmen. Und: Die Konkurrenten nahmen uns nicht ernst, das war unser Glück.“

Und dann fällt wieder dieses Wort: „Es ist alles Familienbusiness. Wir müssen Analysten keine Zahlen vorlegen, wir müssen uns vor niemandem rechtfertigen, wir haben keine Aktionäre und Investoren, die Dividenden und jedes Quartal Ergebnisse sehen wollen. Die Zukunft“, sagt Vago, „gehört den Familienunternehmen.“ Sie seien „die wahrhaft nachhaltigen Unternehmen“.

Der Beitrag ist in Capital 01/2020 erschienen. Interesse an Capital ? Hier geht es zum Abo-Shop , wo Sie die Print-Ausgabe bestellen können. Unsere Digital-Ausgabe gibt es bei iTunes und GooglePlay