Es klingt nach einer schönen Deutschland-Rundreise: Heidelberg, Mannheim, Mainz und zig weitere Städte. Doch auf seiner Tour in diesem Sommer hat sich Dirk Graber eher nicht für alte Kirchen und Sehenswürdigkeiten interessiert, der Gründer des größten Online-Brillenversands ist stattdessen durch Einkaufsstraßen und Malls getingelt. Zweck der Tour nämlich: Standorte für künftige Läden in Augenschein nehmen, denn für sein Unternehmen Mister Spex reicht Graber das Internet nicht mehr. Er öffnet eine Filiale nach der anderen. 14 sind es inzwischen. Bis Ende 2020 sollen es 40 sein. Dann 100. Langfristig gut dreistellig.

Bei der Wahl des besten Standorts gebe sein Bauchgefühl den Ausschlag, verrät der 42-Jährige – obwohl bei Mister Spex natürlich vorher gründlich Daten analysiert werden. Die spucken für jede Stadt aus, wie viele Kunden man dort beliefert, was sie ausgeben und kaufen, wo sie herkommen und welchen Marktanteil der Onlinehändler hat. Bei drei Millionen Kundendaten keine schlechte Basis. „Dann weiß ich zumindest auf dem Papier, wo wir den Laden hinpacken“, sagt Graber. „Doch ob es dort richtig schön aussieht oder runtergerockt, muss ich mir schon selbst ansehen. Was laufen da für Menschen durch, was gibt es für Nachbarläden? Ist das der beste Standort, oder gibt es 100 Meter weiter einen besseren?“ Wochen hat Graber dafür investiert.

Das alles ist eine erstaunliche Entwicklung. Mister Spex war Deutschlands erster und ist heute Europas größter Onlinehändler für Brillen. Mit 123 Mio. Euro Gesamtumsatz 2018 und 18 Prozent Wachstum. Nun will er die reale Einkaufswelt erobern.

Geplant war da so nicht. 2007 startete Graber als reiner Onlinehändler, als Disruptor einer Branche, die den Brillenkauf im Netz belächelte. „Internet für die Augenoptik – das geht nicht“, so schallte es dem jungen Berater und Betriebswirt entgegen: zu kompliziert, zu viel Handarbeit, zu viel Kundenberatung nötig. Doch Graber war überzeugt, dass sich die Vorteile des E-Commerce, der Verzicht auf Läden und die effizienten Prozesse, auch bei Brillen auszahlen würde: Mit Niedrigpreisen und mehr Bequemlichkeit ließen sich Brillenträger ins Netz locken.

Grundsätzlich funktioniert das Konzept. Mit der Zeit aber wuchs die Einsicht, dass es zwar ohne Läden geht – aber mit einfach besser läuft. Der Onlineanteil am Brillengschäft hat sich gegenüber 2011 zwar insgesamt verdoppelt, doch die Zahlen des Zentralverbands der Augenoptiker und Optometristen (ZVA) zeigen: Der Durchschnittskunde geht trotzdem lieber zu einem der 12.630 handwerklichen Betriebe als ins Internet. 2018 setzten die stationären Optiker 5,6 Mrd. Euro um. Keine fünf Prozent davon waren es im Netz, nur 301 Mio. Euro. Allein über 100 Mio. Euro davon wiederum machte Mister Spex.

Ein Riesensprung

Als Hürde für die Onlinehändler entpuppte sich vor allem der Sehtest. Zwar ist es technisch möglich, den im Internet zu machen, aber es fehlt die Zulassung. Ohne Sehtest aber keine Brille. Das Manko gleicht Mister Spex über Kooperationen aus, 450 Optiker arbeiten mit dem Onlinehändler zusammen. Doch viele Kunden suchen auch fürs Anpassen der Brille gern den Optiker auf. Mister Spex löst das zwar über Fotos und Messdaten, die die Kunden manuell eingeben müssen. Doch die Methode darf nicht mit „Optiker-Qualität“ werben, dafür sorgte eine Klage des Bundesinnungsverbands der Deutschen Augenoptiker.

Darum also doch lieber Läden. Für Mister Spex sind sie ein Riesensprung – den man aber durchaus früher gewagt hätte. Angefangen hat die Kette als typisches Berliner Start-up: ein Unternehmensberater, der sein eigenes Ding machen wollte und auf Brillen verfiel. Es sei eine rein rationale Entscheidung gewesen, sagt Graber: In dem Segment gab es online nichts. Geld aufzutreiben aber war nicht einfach. Anfangs wollte keiner investieren, der Markt war damals nach der Lehman-Pleite so gut wie tot, erinnert sich der Gründer. So fingen sie relativ klein an, mit der Unterstützung weniger Investoren. „Es war die schwierigste Zeit, unser Businessmodell war nicht so weit, wir konnten nicht wirklich was vorzeigen.“ An eigene Läden war nicht zu denken. Erst als sie 2014 Goldman Sachs als Geldgeber gewannen, kam die Chance. 2016 starteten drei Testläden, alle liefen rasch profitabel.

Für die hochgesteckten Ziele aber steht Mister Spex nun wieder vor einem ähnlichen Problem: Die weitere Expansion in die Fußgängerzonen kostet richtig Geld. Ein neuer Laden mit Einrichtung und langfristigem Mietvertrag frisst durchaus einige Millionen Euro. Als reiferes Start-up, das sich zum Mittelständler gemausert hat, bewegt sich Mister Spex nun aber in einer Größenordnung, in der die Finanzierung oft schwierig ist. In Deutschland gebe es hier eine Lücke, so Grabers Erfahrung.

65 Mio. Euro

Die Gründe liegen auf der Hand: Deutsche und europäische Family Offices und Fonds steigen bei Investments von mehr als 30 Mio. Euro in der Regel aus. Die meisten haben nicht die Ressourcen, größere Finanzierungsrunden selbst zu managen, sie sind lieber als Co-Investoren an Bord, klassisch sind Beteiligungen von rund 10 Mio. Euro. Anders als etwa in den USA spielen in Deutschland auch Versicherungen und Pensionskassen traditionell keine Rolle für Gründer, die Wagniskapital brauchen. Einen Staatsfonds wie in Norwegen, der für seine Bürger Geld in Aktien und Wachstumsfeldern anlegt, gibt es ebenfalls nicht. Erfolg versprechenden Firmen wie Mister Spex bleibt darum meist nur einer von zwei Wegen: schnell aufgekauft werden – oder sich von internationalem Kapital finanzieren lassen, womit Teile der Wertschöpfung später ins Ausland fließen.

Graber und sein Co-Geschäftsführer Mirko Caspar haben es trotzdem geschafft, eine Finanzierungsrunde auf die Beine zu stellen. 65 Mio. Euro für den Rollout ihrer Läden im kommenden Frühjahr sind zusammengekommen. Das Geld stammt größtenteils von einem neuen Investor, Albert Büll, Hamburger Kaufmann und Immobilienentwickler, der sich bestens auskennt mit guten Lagen. Sein Unternehmen B&L betrieb lange selbst Shoppingcenter und entwickelte Projekte wie den Kö-Bogen II in Düsseldorf oder das Hafenpark Quartier in Frankfurt. Das Büll Family Office bekommt bei Mister Spex nun einen Platz im Beirat. Büll selbst, 81 Jahre, fit, hilft mit Rat und Tat. „Wir waren gleich auf einer Wellenlänge“, sagt Caspar, der auch fürs Marketing verantwortlich ist. „Als wir ihm erklärt haben, dass wir künftig mehr Shops brauchen, damit sich online und offline gegenseitig stärker pushen, fand er das sofort einleuchtend und die Strategie gut.“

Alte Investoren haben dazu ihre Anteile aufgestockt: StudiVZ-Gründer Ehssan Dariani und Intershop-Gründer Stephan Schambach, der Mister Spex bei IT und Strategie unterstützt. Dazu kommt ein kleiner Teil als Kredit eines von Rocket Internet gemanagten Wachstumsfonds. „Wir haben unsere Wunschfinanzierung bekommen“, sagen die Mister-Spex-Geschäftsführer. „Ein deutsches Family Office, das Iangfristig investiert, egal ob und wann wir an die Börse gehen, und das sich zudem strategisch einbringt.“ Denn als Miteigentümer wollten sie nicht zu viele Anteile abtreten, und für die Börse ist es noch zu früh.

Trotzdem musste sich Mister Spex seit der Ankündigung, das Filialnetz auszuweiten, eine Menge Spott anhören: Online funktioniere es wohl nicht, jetzt brauchten sie auch noch Läden. Die beiden Geschäftsführer können darüber lachen. Tatsächlich sei es genau anders herum: „Die Shops funktionieren nur so gut, weil wir online so viel investiert haben, so bekannt sind und beide Welten bestens verknüpfen.“ Tatsächlich waren bisher alle zwölf Filialen nach einem Quartal rentabel.

Mirko Warschun, Handelsexperte und Managing Partner der Unternehmensberatung A.T. Kearney, hält die Strategie für zwingend: „Mister Spex muss zügig alle Kanäle bedienen, 100 bis 200 Läden ist die Untergrenze“, sagt er. Dem Onlinehandel traut er in den nächsten zehn Jahren starkes Wachstum zu, „15 bis 20 Prozent Marktanteil sind drin“.

Auch Basir Mustaghni, Partner bei der Boston Consulting Group, sieht im Online-Brillenhandel die Zukunft: „Auf längere Sicht werden wir kaum noch Läden brauchen.“ Das Stöbern funktioniere heute online schon besser als im Laden. „Da können Sie Fotos mit den unterschiedlichsten Brillen machen, mit Ihren Freunden teilen und sich wie bei Tinder bewerten lassen. In China ist das schon gang und gäbe.“

Kein Zufall, dass die Marktführer Apollo und Fielmann nun auch massiv ins Internet drängen. Mister Spex allerdings schreckt mehr Wettbewerb nicht, das Unternehmen hat zehn Jahre und viele Millionen ins Netz investiert und einen enormen Erfahrungsvorsprung. Wie groß der Apparat hinter dem Onlinehandel ist, begreift, wer einen Blick ins Logistikzentrum in Berlin-Spandau wirft. 600.000 Brillen, zugehörige Etuis und Kontaktlinsen lagern hier. „Wir haben jeden Typ vorrätig“, sagt Caspar bei einem Rundgang durch die Hallen. Tausende Brillen und Linsen werden täglich von hier verschickt – in die Schweiz, nach Schweden und natürlich deutschlandweit. Vier Ansichtsexemplare kann jeder Kunde kostenlos bestellen und retournieren. Der Renner sind derzeit schmale, runde Metallbrillen, sagt Caspar.

Füchse und Internet

Mit Caspar und Graber geht es in die nächste Halle, die Brillenschleifwerkstatt. Als sie 2016 das neu gebaute Logistikcenter bezogen, einen Steinwurf von Siemens entfernt, mussten sie die Glasfaserkabel selbst legen. „Internet gab’s in Berlin nicht, dafür aber Füchse“, amüsiert sich Caspar, als er beim Blick aus dem Fenster die beiden Rotfüchse entdeckt, die auf der Brache nebenan herumspazieren.

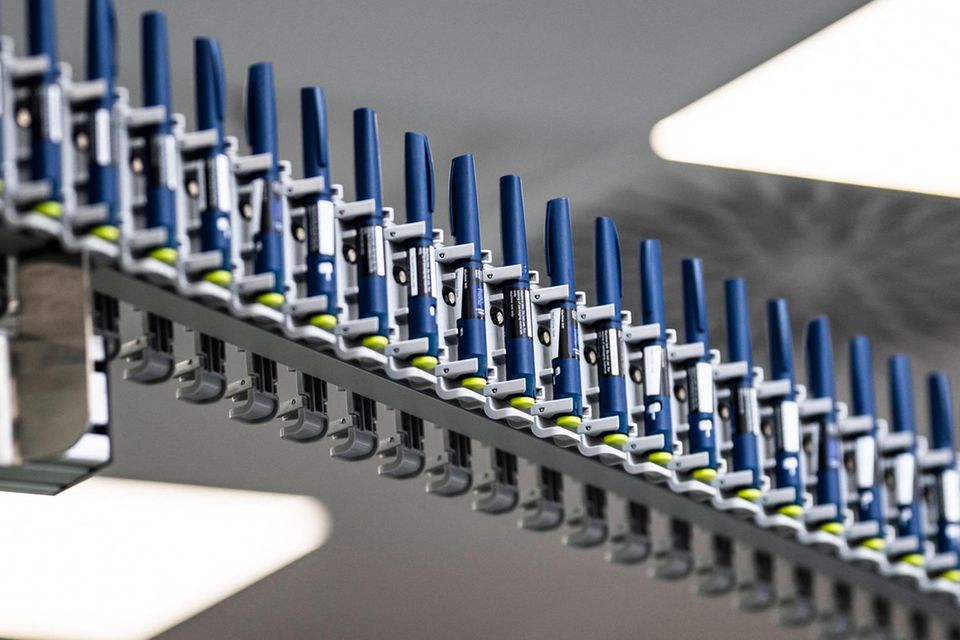

In der Werkstatt lärmen die Roboter, es riecht verbrannt. Computergesteuerte Greifarme packen eine Plastikscheibe, spannen sie ein, eine Software bestimmt, welches Stück rausgeschnitten wird. Raspel, Späne, nach einer Minute ist das Brillenglas passgenau geschliffen. Für acht Schleifroboter ist Platz in der Halle, drei stehen schon hier, der vierte soll bald kommen. Der Vorteil der Maschinen gegenüber dem Handschleifen ist enorm, 1000 bis 1500 Brillen schafft eine am Tag, präzise wie ein Uhrwerk. „Die Fehlerquote ist sehr, sehr klein“, sagt Caspar.

Die Schleifroboter sind der Grund, weshalb Mister Spex Brillengläser verschenken kann, es gibt sie gratis zu jedem Gestell. Nur bei besonders dünnen Gläsern, für Gleitsicht oder sonstige Extras zahlt der Kunde zusätzlich, die Preise dafür stehen transparent im Netz. Die teuerste Brille kostet am Ende unter 500 Euro, der Schnitt liegt eher bei der Hälfte. In der Regel ist der Onlinehändler so nach eigenen Angaben 30 bis 40 Prozent günstiger als ein gewöhnlicher Optiker.

Anderer Ort, anderer Tag: Im Alexa, Berlins rosarotem Shoppingbunker, zeigt Graber, wie die Verknüpfung von on- und offline in der Praxis läuft. Hier haben sie vor dreieinhalb Jahren ihren allerersten Laden eröffnet. Eine Handvoll Kunden kramt gerade in den Regalen oder betrachtet Brillen auf den ausliegenden Laptops. Jeder darf hier, ohne zu fragen, jedes Modell rausnehmen und nach Herzenslust probieren.

Ein Verkäufer, der Graber für einen Kunden hält, fragt freundlich, ob er helfen kann. „Mister Spex“ stellt sich vor und grinst, er ist ein uneitler Typ, Hände schütteln, Vorname genügt. Dann zieht Graber eine Brille aus dem Fach, ein eckiges Modell, so eins, wie er es auf der Nase trägt. Mit dem Smartphone scannt er den Barcode ein. Jedes Gestell trägt einen und lotst so den Kunden ins Netz. Wer will, kann gleich am Bildschirm seine Order ausfüllen, Sehdaten hinterlegen und beim nächsten Einkauf einfach selbst bestellen. „Was wir hier machen, ist betreutes Onlineshopping“, sagt Graber. „Danach kennen die Leute ihre Korrektionswerte, Brillengröße sowie Stegbreite und wissen, wie es geht.“

Ein Aufwand, der sich für Mister Spex lohnt: Rund 500 Schaulustige kommen im Schnitt an einem Tag, am Wochenende noch einmal deutlich mehr. Fast alle hätten schon von Mister Spex gehört, sagt Graber, sich aber bisher online nicht ran- oder reingetraut. Etwa jeder Fünfte guckt im Laden nicht nur, sondern kauft auch. Und wichtiger noch: 90 Prozent der Neukunden kaufen ihre nächste Brille im Netz. Auf 11.000 Modelle ist Mister Spex’ Brillenportfolio dort inzwischen gewachsen, ein Drittel stellen sie selbst her.

„Es wird oft ganz schön viel Magie um einen Brillenkauf gemacht, die Sehwerte, das Einschleifen der Brillengläser“, sagt Graber. Dazu hat eine Umfrage unter 2500 Brillenträgern ergeben, dass sich zwei Drittel der Menschen ganz schön damit quälen, eine neue Brille zu finden. „Dabei“, sagt Graber, „ist das am Ende doch alles halb so wild.“

Der Beitrag ist in Capital 11/2019 erschienen. Interesse an Capital? Hier geht es zum Abo-Shop , wo Sie die Print-Ausgabe bestellen können. Unsere Digital-Ausgabe gibt es bei iTunes und GooglePlay