Wer hätte gedacht, dass das Superwahljahr 2024 einen solchen Verlauf nehmen würde! Zu Beginn gefeiert als Glanzjahr der Demokratie für fast die Hälfte der Menschheit, die ihrem Willen Ausdruck verleihen und den Kurs ihrer Länder mitbestimmen sollte – doch jetzt, nach sechs Monaten: Vor allem die Vorzeigedemokratien in Europa und den USA sind verunsichert und erschüttert. Ausgerechnet die, die sich als Vorbild für den Rest der Welt verstehen, als Fackelträger der Freiheit, an denen sich alle ausrichten sollen, wirken schwach und orientierungslos.

Zwar ging die jüngste Abstimmung in Frankreich glimpflicher aus als gedacht, doch das ändert wenig am grundsätzlichen Befund. Und mit US-Präsident Joe Biden hat die Schwäche des Westens ein Gesicht und einen Auftritt, den man jeden Tag aufs Neue in den Nachrichten verfolgen kann. Bei allen Verdiensten Bidens: Er ist zu alt für eine zweite Amtszeit. Die halsstarrigen Beteuerungen seiner Berater und von ihm selbst, er sei noch fit wie ein junger Springinsfeld, machen es noch schlimmer: Sie verhöhnen das höchste Gut, um das es bei einer demokratischen Wahl geht – das freie Urteilsvermögen der Wählerinnen und Wähler.

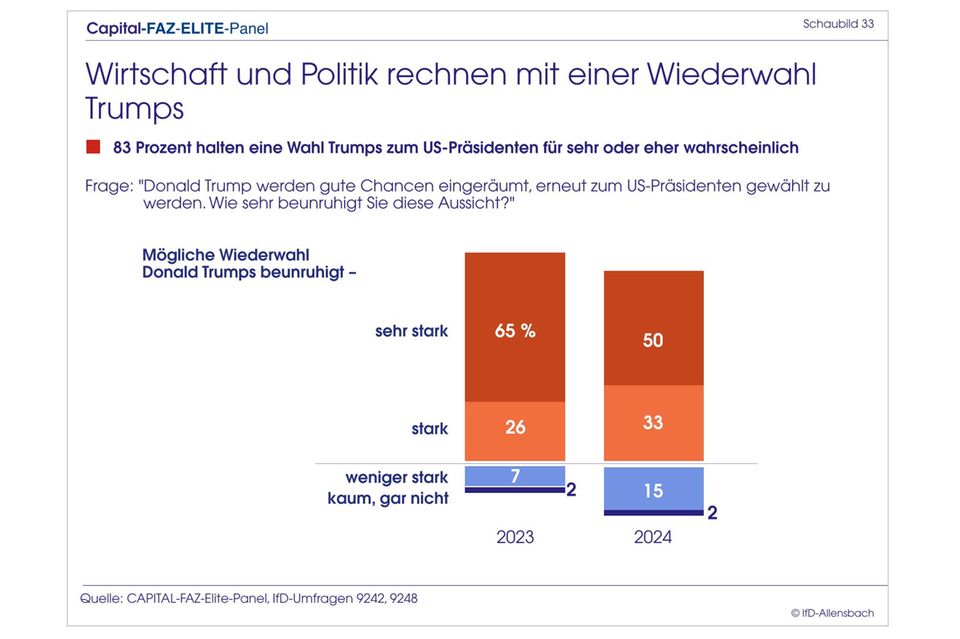

Ausgerechnet der mächtigste Mann des Planeten wird zum Sinnbild für die Schwäche der westlichen Demokratie. Dabei hatte sich Biden selbst zum Amtsantritt vor bald vier Jahren als „Brücke“ bezeichnet – als ein Übergangspräsident, der Jüngeren in seiner Partei den Weg ebnen wollte. Erreicht hat er das Gegenteil. Vier Monate vor der Abstimmung haben die Demokraten in der Auseinandersetzung mit Donald Trump nur noch katastrophale Optionen: Augen zu und durch, den sicheren Untergang bereits im Kopf – oder den Sturz Bidens, mit allen Risiken, die so ein abrupter Wechsel bedeutet.

Elite-Panel: Alle Umfrage-Ergebnisse im Überblick

Das Superwahljahr 2024 hat bisher vor allem eines gezeigt: Die Demokratie schwächt sich am wirkungsvollsten selbst. Etwa durch die Selbstüberschätzung und Arroganz ihrer wichtigsten Vertreter, Biden in den USA, Emmanuel Macron in Frankreich. Macrons überstürzte Neuwahl in Frankreich erfolgte aus dem gleichen Motiv wie Bidens Festhalten an seiner Kandidatur: Hybris. Die Überzeugung, allein durch Taktik und Finesse die eigene Macht sichern zu können.

Auch wenn in Frankreich ein Siegeszug der Rechtspopulisten im zweiten Wahlgang verhindert wurde, hat Macron doch einen Großteil seiner Macht verloren: Seine Art der Amtsführung ist diskreditiert, er wird sich die Macht künftig teilen müssen mit einer teils radikalen Linken, die zahlreiche Beschlüsse seiner Amtszeit abwickeln will. Und sein liberales Bündnis Ensemble, mit seinem zeitweiligen Erfolg auch eine Inspirationsquelle für andere europäische Parteien, ist paralysiert.

Eine Falle im Wahlrecht

Hier zeigt sich eine zweite Schwäche vieler westlicher Demokratien: Das Mehrheitswahlrecht schafft nur vordergründig klarere Verhältnisse – in den USA ebenso wie in Frankreich und Großbritannien. In Wahrheit gärt in diesen Ländern die Unzufriedenheit immer weiter, nur jenseits der oft sauber in zwei Lager sortierten Parlamente. Und sie wird größer mit jeder Wahl, die die Abstimmungsergebnisse nicht nur nicht repräsentiert, sondern sogar grob verzerrt.

In Großbritannien feierte Labour zwar einen glanzvollen Sieg und errang mit 411 Sitzen im Unterhaus überragend klar die absolute Mehrheit. Das sind 63 Prozent aller Abgeordneten. Doch dafür reichten Labour nach dem britischen Wahlrecht gerade mal 34 Prozent der Stimmen. Die Konservativen stellen künftig 121 Abgeordnete, 19 Prozent der Sitze. Aber sie erhielten 24 Prozent aller Stimmen. Besonders eklatant ist das Missverhältnis bei der populistischen Reform-UK-Partei von Nigel Farage, die erst kurz vor knapp zur Wahl antrat und aus dem Stand 14 Prozent aller Stimmen holte. Damit kommt Farages Partei dennoch nur auf fünf Sitze im Parlament.

Doch der Frust, der die Populisten nährt, lässt sich nicht auf Dauer kleinhalten und ignorieren, nur weil er in den Parlamenten selten vorkommt. Das gilt auch für Frankreich, wo der zweite Wahlgang der Parlamentswahl nur einen Scheinsieg für die Gegner der Rechtspopulisten brachte: Ja, die Partei von Marine Le Pen kam nach den Parlamentssitzen nur auf den dritten Platz – schaffte aber mit mehr als 37 Prozent aller abgegebenen Stimmen bei dieser Wahl ein sensationelles Ergebnis. Der Erfolg der Linken und Liberalen, die nach den Sitzen im Parlament vor den Rechtspopulisten landeten, lag einzig an der Taktik, sich in den aussichtsreichen Wahlkreisen auf nur einen Kandidaten der beiden zu verständigen – wodurch die Rechten oft unterlagen.

Doch Le Pen ist nicht weg, und ihre Themen auch nicht. Spätestens in drei Jahren kommt sie wieder, dann zur Präsidentenwahl. Und viel spricht dafür, dass sie nicht schlechter abschneiden wird. Man kann sie nun ignorieren, aber das rächt sich.

Das deutsche Dilemma

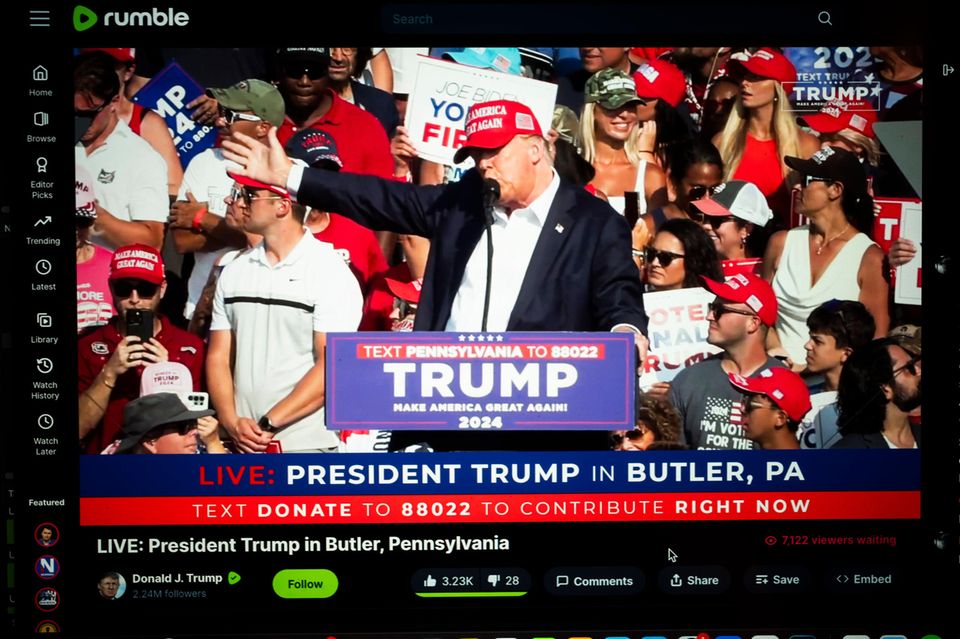

Auch Trumps Siegeszug in den USA hat seine Ursache in der langen Ignoranz des Establishments bei Demokraten und Republikanern für die Themen, die Trump skrupellos für sich nutzt: Zuwanderung, Verarmung, Deindustrialisierung. Er mag „alternative Wahrheiten“ erfinden, er mag hemmungslos überziehen, doch seine Methode verfängt, weil seine Tiraden und Lügen oft einen kleinen Kern Wahrheit enthalten.

Und Deutschland? Funktioniert es hier besser, weil sich Themen und Stimmen der Populisten von rechts wie links stärker im Parlament wiederfinden? Teils, teils. Zwar sorgen AfD, Linke und nun das BSW in vielen Parlamenten für mitunter hitzige Auseinandersetzungen. Doch je stärker die Ränder werden, desto schwächer werden die etablierten Parteien, die sich in immer gewagteren Koalitionen zusammenschließen, um die Radikalen von der Macht fernzuhalten: In wenigen Wochen, nach den drei Landtagswahlen in Ostdeutschland, wird dies wahrscheinlich sehr deutlich werden. In Sachsen und Thüringen könnten AfD und BSW mehr Stimmen bekommen als alle anderen Parteien im Parlament zusammen.

Für die Regierbarkeit des Landes und das Ansehen in der Welt ist das richtig. Aber es schwächt im Kern genau die Parteien, die durch ihren Wettbewerb um Ideen und Pläne die Demokratie im Kern ausmachen sollen. Wenn die wichtigste Frage einer Wahl nur noch lautet „Scholz oder Merz?“, dann sind Frust und Depression nicht mehr weit. Danach bleibt immer alles mehr oder weniger gleich.

An dieser Stelle zeigt sich auch eine speziell deutsche Schwäche: die des Liberalismus. Ausgerechnet die Partei, die klassischerweise die Alternative in der bürgerlichen Mitte zwischen Union und SPD war, ist heute für ganz viele bürgerliche Wählerinnen und Wähler keine Alternative mehr. Der Niedergang des Liberalismus als parteipolitisches Programm, seine Verengung auf wenige Themen, hat schon vor mehr als 20 Jahren eingesetzt. Aber es hat ihn bis heute auch niemand gestoppt.

Hier war Macron Vorbild und Inspiration – für einen mutigen und streitbaren Liberalismus, der Lust auf Veränderung macht, der Konflikte eingeht und den Klimaschutz als Aufgabe angeht. In Frankreich ist das Projekt beschädigt, für Deutschland wurde es noch nie versucht. Dabei wäre es eine Bereicherung.