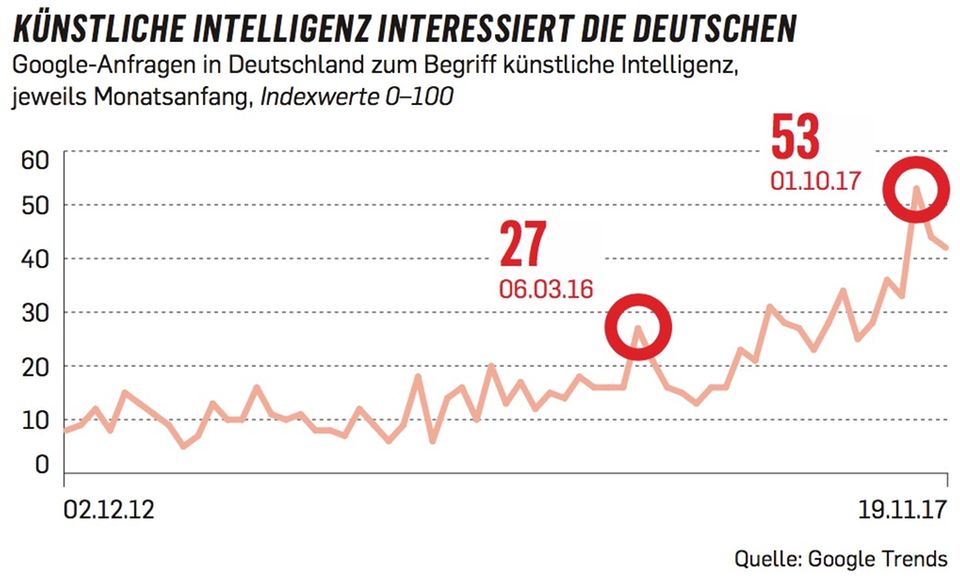

Der Zeitpunkt, an dem das Thema künstliche Intelligenz (KI) für die breite Öffentlichkeit in Deutschland ankam, war wohl der Sommer 2016. Damals schossen die deutschen Suchanfragen zu dem Stichwort bei Google in die Höhe – und seitdem steigen sie. Was war passiert?

2016 war das Jahr, in dem der Supercomputer Alpha Go den Weltmeister Lee Sedol in dem asiatischen Brettspiel Go besiegte. Im gleichen Jahr malte ein Softwareprogramm ein Rembrandt-Gemälde, ein neues freilich, täuschend echt im Stil des holländischen Meisters. Ebenfalls 2016 wurden auf dem Filmfestival Sci-Fi-London der Film „Sunspring“ gezeigt. Aufsehen erregte er aber nicht nur, weil der Held des Filmes Augäpfel spuckte. Das Drehbuch hatte Benjamin verfasst. Eine KI-Software.

Das Jahr war wie ein Weckruf : Künstliche Intelligenz ist real. In der vergangenen Ausgabe hat Capital den Trend für Deutschland als Ganzes betrachtet. Das Land, so das Ergebnis, ist führend in der Forschung, hat auch viele Start-ups – aber wenige denken groß, ihnen fehlt Kapital und oftmals der Marktzugang. Wie aber ist es um die deutschen Unternehmen bestellt, die ohnehin seit Jahren mit Industrie 4.0 und dem Aufbau vernetzter Wertschöpfungsketten alle Hände voll zu tun haben?

Tatsächlich haben sich auch im Land der Schrauber und Tüftler viele Unternehmen aufgemacht, die immensen Möglichkeiten zu erkunden und zu nutzen, die in lernenden Maschinen und intelligenter Software liegen. Sie tun das in der Regel nicht mit dem Pomp und PR-Geschick, die US-Firmen an den Tag legen – und nicht mit solch einer Verve und dem Kapitaleinsatz. Aber sie tun es.

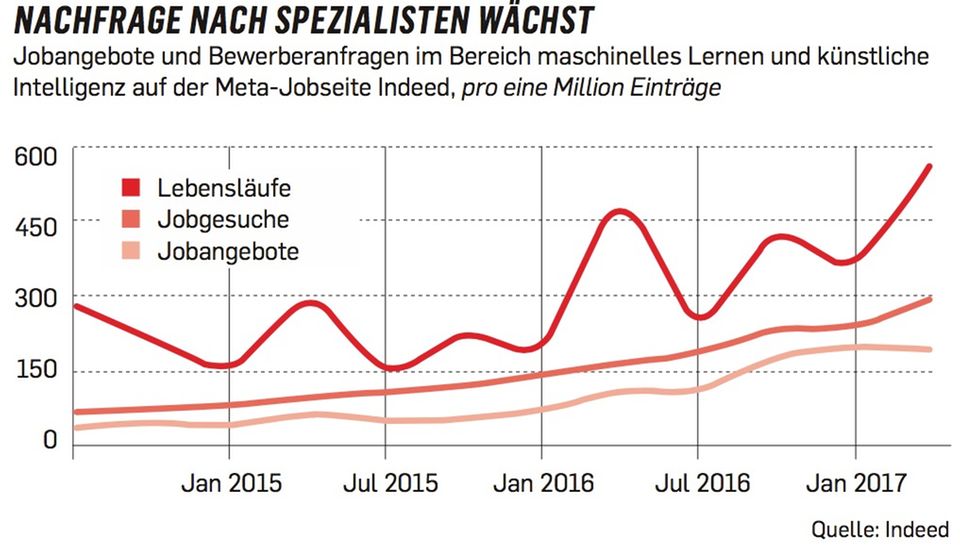

Vornweg die Autohersteller, die mit dem selbstfahrenden Auto das konkreteste Produkt – und nicht nur eine Vision auf dem Tisch haben. Aber auch Unternehmen wie Bosch schlafen nicht, der Industriekonzern investiert allein 300 Mio. Euro in den kommenden fünf Jahren, darunter in ein Forschungszentrum in Renningen, das Bosch Center for Artificial Intelligence, kurz BCAI. „Künstliche Intelligenz wird eine Kernkompetenz von Bosch“, hat Bosch-Chef Volkmar Denner als Marschroute ausgegeben. „Wir wollen Maschinen bauen, die lernen und intelligent handeln können.“ Zahlreiche deutsche Maschinenbauer beschäftigen sich mit Machine Learning. Der Branchenverband VDMA wittert bereits ein „zweistelliges Wachstumspotenzial“.

Auch andere Branchen suchen nach Anwendungen oder setzen KI ein, Versandhändler wie Otto oder Zalando etwa lassen Produkttexte längst nicht mehr von Menschen schreiben – sondern von Software, die aus Daten Texte verfasst, die sogenannte Natural Language Generation. Fondsgesellschaften und Banken setzen Computer für Standardtexte in Broschüren und auf Webseiten ein, Verlage für die Sportberichterstattung und Wetterberichte.

1000 Mrd. Euro mehr bis 2035?

„Die deutsche Wirtschaft ist aufgewacht“, beobachtet auch Emilio Matthaei, Mitgründer des Start-ups Leverton, das Unternehmen wie Union Investment, die Deutsche Bank, Strabag oder Blackstone zu seinen Kunden zählt. „Seit gut einem Jahr hat die Dynamik stark zugenommen.“ Leverton wurde 2012 gegründet, hat rund 100 Mitarbeiter in Berlin, London und New York und bietet eine cloudbasierte Software an, die Verträge lesen und analysieren kann. Informationen aus Tausenden Seiten, für die Menschen Wochen zum Lesen bräuchten, kann Leverton auf Knopfdruck extrahieren. Matthaei sieht viele Konzerne allerdings noch am Anfang: „Sie wissen, dass etwas Neues kommt – aber nicht alle können es schon einordnen und umsetzen. Dabei müsste das Tempo durchaus höher sein.“

Immerhin winken, wie bei jedem Megatrend, große Wachstumsgewinne: Eine McKinsey-Studie prognostiziert allein für die deutsche Wirtschaft 10 Mrd. Euro (0,25 Prozentpunkte des BIP) zusätzliches Wachstum – pro Jahr bis 2030 –, wenn sie schnell und konsequent auf selbstlernende Systeme setzt. Eine Prognose der Berater von Accenture kommt zu viel atemloseren Zahlen: Sie erwarten durch den Einsatz von KI eine zusätzliche Wertschöpfung von über 1 000 Mrd. Euro bis 2035, statt 1,4 Prozent pro Jahr könne die deutsche Wirtschaft gut doppelt so schnell wachsen. Die Produktivität würde um knapp ein Drittel steigen.

Wie bei jedem Trend schwirren kühne Kalkulationen durchs Land. Doch auch an konkreten Beispielen erfährt man, wie groß die Verbesserungen sein können. Etwa in Pullach-Höllriegelskreuth, wo der Gaskonzern Linde ein Digitallabor eingerichtet hat. In einem 50er-Jahre-Bürobau, dort, wo früher der Vorstand tagte. Zwischen den holzvertäfelten Wänden stehen nun Billardtisch, Sitzwürfel und Schallschutzsofas. Digital Base Camp heißt der geschichtsträchtige Ort jetzt, 14 Mitarbeiter sollen von hier die digitale Zukunft des 138 Jahre alten Unternehmens sichern.

Einige der wichtigsten Projekte hier haben mit künstlicher Intelligenz zu tun. Mithilfe von Machine-Learning-Methoden wurde zum Beispiel die Gasflaschenversorgung britischer Schankwirte optimiert.

Ja, richtig gelesen: Wer Guinness oder Ale ausschenkt, braucht dafür Kohlendioxid und Stickstoff. Die britische Linde-Tochter BOC schickt daher mehr als eine Million Gaszylinder mit beiden Gasen oder Gemischen auf die Reise zu den Pubs der Insel. Das Problem: Da BOC seinen 25 000 Kunden verspricht, jedes gewünschte Gas stets vorrätig zu haben, sind die Laster im Schnitt zu 20 Prozent mit Gaszylindern beladen, die gar nicht verkauft werden. Im Jahr summiert sich das auf 350 000 überflüssige Zylinder – ein kräftiges Einsparpotenzial.

Inventur per Drohne

Für das Projekt fütterten Lindes Big-Data-Spezialisten einen Algorithmus mit sämtlichen Bestelldaten britischer Kunden aus der Vergangenheit, dazu Daten über regionale Trinkgewohnheiten, Veranstaltungen, jahreszeitliche Einflüsse und das Wetter. Am Ende konnte der Algorithmus für jeden Kunden prognostizieren, welche Gaszylinder er wahrscheinlich bei der nächsten Tour abnehmen würde. Heute stellt der Computer die Ladung der 255 Lastwagen auf der Insel tagesaktuell zusammen – und hat laut Linde die Zahl der überflüssigen Gasflaschen um ein Viertel reduziert.

Das Beispiel illustriert, was KI braucht und bedeutet: Sie benötigt Daten aus verschiedenen Quellen, historische, soziale, physikalische, ökonomische – und lernt daraus.

Auf der Welt sind um die 25 Millionen Linde-Gaszylinder mit Tausenden Gemischen unterwegs. In den 400 Füllwerken des Konzerns wird daher regelmäßig Inventur gemacht. Bislang muss dafür jede einzelne Flasche mit einem Barcodescanner registriert werden. Die Idee des Base Camps: Sie ließen eine Drohne das Gelände eines Füllwerks abfliegen, mit einer hochauflösenden Kamera Bilder der Zylinder schießen und über GPS den Standort speichern. So ließ sich jede Flasche lokalisieren. Allerdings erwies sich das Verfahren als aufwendig: Wegen der Datenmengen konnten die Bilder nicht automatisch per Funk übertragen werden – stattdessen musste nach jedem Flug jemand händisch die Speicherkarte aus der Drohne nehmen und in einen Rechner einlesen.

In einem zweiten Projekt wurde die Idee weiterentwickelt – und zum Teil verworfen: Die Digitaleinheit stellte fest, dass das Füllwerk in den meisten Fällen gar nicht wissen muss, welche Flasche wo genau steht. Meistens reicht die Information, welche Zylinder mit welcher Art von Gas befüllt werden können. Dafür sind die Flaschen mit standardisierten Farben markiert. Also wurde ein künstliches neuronales Netz über drei Monate mit einigen Tausend Fotos trainiert, bis es in der Lage war, etwa 20 verschiedene Flaschentypen zu unterscheiden. Die Trefferquote liegt bei über 90 Prozent.

Das Besondere: Dafür reichen Fotos aus einer Webcam, die diese gleich an einen Rechner funken kann und zum Beispiel am Werkstor montiert wird. Das System ist derzeit im Prototypenstadium. Es wird nun von der Linde-Tochter BOC in Australien zu einem marktfähigen Service weiterentwickelt. In Pullach überlegen sie, die Farberkennung per neuronalem Netz mit der Idee der Inventur per Drohnenflug zu verbinden.

Paketautos ohne Fahrer

Ein anderes Unternehmen, das auf den ersten Blick kaum jemand mit KI in Verbindung bringen würde, ist die Deutsche Post. An einem regnerischen Oktobertag stellen deren Mitarbeiter in München etwas vor, was aus jeder Paketzustellung ein Hightech-Ereignis machen könnte. Auf einem abgesteckten Parcours fährt ein Postauto mit Fahrer los und hält an einer Packstation. Der Zusteller steigt aus, liefert ein Paket ab und geht zur anderen Seite des Parcours. Währenddessen zuckelt das Auto los, völlig allein. Es fährt vorwärts, biegt rechts ab und hält auf der gegenüberliegenden Seite an. Dort holt es den Fahrer wieder ab – der in einer realen Umgebung eine enge Wohnsiedlung hätte durchqueren können, um weitere Pakete abzuliefern.

In einem kleinen Zelt am Rande des Parcours kann man auf einem Monitor beobachten, was das Auto alles „sieht“ – ein Feuerwerk an Farben, Formen und Umgebungsdaten. Zwei lasergestützte Scanner, ein Radarsensor und sechs Kameras liefern die Informationen. Die Datenverarbeitung und Steuerung übernimmt ein Autozulieferer: ZF Friedrichshafen. Bei jeder Fahrt lernt das Auto hinzu. „Ziel ist es, dass der letzte Kilometer der Zustellung autonom stattfinden kann“, sagt Fabian Schmitt, CTO der Post-Tochter Streetscooter. Ganz ohne Fahrer werde man nicht arbeiten, aber jeder Zusteller werde ein größeres Gebiet abdecken können. Eine erste Testflotte soll 2018 losgeschickt werden.

Die Autoindustrie und ihre Zulieferer sind vielleicht der wichtigste Treiber der KI in Deutschland. Daimler, Volkswagen, BMW: Alle großen Hersteller arbeiten an teilautomatisierten oder sogar vollautonomen Fahrzeugen. Selbst wenn das selbstfahrende Auto eine Vision bleiben sollte: Sicher ist, dass Fahrassistenzsysteme, Spurhalter und Parkhilfen zunehmen – und von Versicherungen mit niedrigeren Prämien gefördert werden. „Ins Rennen ums autonome Fahren fließen Dutzende Milliarden von Dollar“, sagt Alexandre Haag, Technischer Vorstand der Audi-Tochter Autonomous Intelligent Driving.

Aber es ist nicht nur das selbstfahrende Auto, das die Unternehmen in die KI treibt. Neuronale Netze und lernende Maschinen werden auch an anderen Fronten eingesetzt. Volkswagen hat sich mit IBM und deren Rechner Watson zusammengetan, um dem Fahrer in Zukunft im Auto Einkaufsvorschläge unterbreiten zu können. Ist das Wetter schlecht und das Auto vermutlich dreckig, könnte ein günstiger Termin in der nächsten Waschstraße angeboten werden. Und wenn sich der Fahrer dagegen entscheidet, merkt sich das System das und sucht sich beim nächsten Mal einen geeigneteren Zeitpunkt.

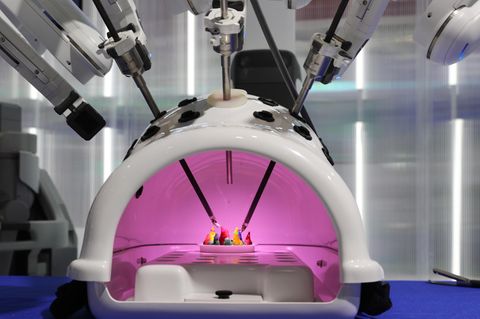

Alle Hersteller testen Roboter, die nicht getrennt vom Menschen, sondern mit ihm zusammen arbeiten können, was in der Regel lernende Maschinen voraussetzt. Der Zulieferer Hella etwa lässt in einem Pilotversuch in der Produktion die Steuergeräte von Servolenkungen durch Wärmebildkameras untersuchen. Ein Algorithmus kann dabei im Achtsekundentakt Tausende Schweißstellen kontrollieren – und defekte Teile erkennen.

Projekte wie diese könnten ein Modell dafür sein, wie KI hierzulande zum Einsatz kommt. „Ein Gebiet, in dem Deutschland die Chance hat, ganz weit vorne zu sein, ist natürlich die Verbindung von KI und Industrie 4.0“, sagt Hans Uszkoreit, Direktor am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI). Allerdings würden bisher nur „weit unter zehn Prozent der Möglichkeiten ausgeschöpft, vielleicht noch nicht mal fünf Prozent“. Zumal nicht immer scharf getrennt wird – und vieles vorschnell als KI-Projekt deklariert wird, was nur automatisiert oder mit dem Einsatz von großen Datenmengen (Big Data) geschieht.

Das beobachtet auch Stefan M. Knoll, Chef der Deutschen Familienversicherung. Er beginnt das Gespräch mit der Steinzeit. „Kennen Sie Wilma, die Frau von Fred Feuerstein?“, fragt er. „Sie hat eine Spülmaschine aus Stein, in der ein Affe sitzt und abspült.“ Ja, und? „Ich glaube, so funktioniert heute vieles noch, was als KI ausgeben wird.“

Niveau einer Küchenschabe

Knoll weiß, wovon er redet. Er ist einer der Pioniere in der Versicherungswirtschaft. Seinen kleinen Versicherer trimmt er konsequent auf Automatisierung – und auch auf lernende Systeme. Knoll bot als Erster im April seine Produkte auf Alexa feil, Amazons digitalem Assistenten. Seit dem Frühjahr laufen die Rechnungen für Zahnreinigungen über eine Software, 80 bis 90 Prozent erledigt die Maschine vollautomatisch. Inzwischen wird das System in der neuen Unfallversicherung trainiert.

Noch stecken die Versuche der Branche in den Anfängen. Vieles im Markt sei keine KI, sondern schlichte Automatisierung, sagt Gero Nießen, Direktor beim Berater Willis Tower Watson. Auch Knoll sagt, die Maschinen hätten bisher große Rechenkapazitäten, aber wenig Intelligenz –„etwa auf dem Niveau einer Küchenschabe“. Dennoch sagt er KI-Systemen eine große Zukunft voraus. Es sei der „größte volkswirtschaftlichen Umbau, den die Welt je gesehen hat“ – und da will er dabei sein.

Knoll und sein Versicherer, den er erst 2007 gründete, bringen gute Voraussetzungen mit: Die Deutsche Familienversicherung ist kein Vollsortimenter, sondern bietet vor allem einfache Tarife wie Zahnzusatz- und Unfallversicherungen an.

Zudem sitzt der Frankfurter Newcomer nicht auf uralten Datenbeständen, die sich schwer in die schöne neue Welt transferieren lassen. Aber auch die Branchenriesen sehen Chancen und beginnen, mit KI zu experimentieren. Die Allianz etwa verspricht über Amazons Alexa binnen Minuten eine Berechnung, wie gut der Fragesteller vorgesorgt hat. Die Talanx fahndet in Italien mithilfe von lernenden Systemen, die online Zeitungsmeldungen nach Kfz-Unfällen durchforsten, nach Versicherungsbetrügern.

Als große Datensammler sind die Versicherer prädestiniert für die neue Technologie, die ihnen massive Kosteneinsparungen bringen kann – etwa in der Schadenabwicklung, der Betrugsabwehr und im Service. Auch für Kunden hätte das Vorteile – die Bearbeitung dürfte viel schneller gehen. Nur 48 Stunden bis zur Auszahlung der Ansprüche sind das Ziel bei der Deutschen Familienversicherung. Die Kostenquote der Schadenversicherer könnte nach Schätzung von Experten um fünf bis zwölf Prozent sinken – auch dadurch, dass in den Schadenabteilungen Personal abgebaut werden würde. Die Jobs von Assekuranz-Sachbearbeitern werden in Studien als hochgefährdet eingestuft, weil stark regelbasierte Tätigkeiten leicht automatisiert werden können.

Die Angst um Tausende Jobs kann Isabella Martorell Nassl, Bereichsleiterin Betrieb bei der Versicherungskammer Bayern (VKB), in Zeiten der Vollbeschäftigung nicht nachvollziehen: „Ich suche sieben Mitarbeiter und finde niemanden. Digitalisierung kann helfen, diese Lücken zu füllen.“

Die Münchner setzen den IBM-Rechner Watson ein, um aus fünf Millionen Kundenschreiben jährlich unzufriedene Versicherte herauszufiltern – und gezielt anzusprechen. Zwei von 100 Briefen sortiert Watson, nunmehr fast ein Jahr im Dienst der VKB, aus. Aus seiner Analyse ergeben sich dann Vorschläge an Mitarbeiter wie „Bitte schnell reagieren“.

Das Training der Maschine sei anfangs mühsam, räumt Martorell Nassl ein. Mit rund 40 000 aufbereiteten Dokumenten brachte sie dem System bei, was als Unmutsbekundung zu verstehen ist. Inzwischen erkennt Watson 75 bis 85 Prozent aller Fälle. Ein Anfang ist also gemacht.

Daten entscheiden alles

Vermutlich wird genau das entscheidend sein: Herausfinden, wofür KI überhaupt nutzbar gemacht werden kann. „Algorithmen werden mittelfristig ein Alltagsprodukt und austauschbar sein“, sagt Leverton-Grüner Emilio Matthaei. „Die Daten sind entscheidend – und die Lösungsarchitektur. Und viele große Datentöpfe sind noch nicht abgefrühstückt.“

Wer mit Matthaei spricht, hört viel Euphorie raus. Auf den KI-Konferenzen, auf denen er war, schwärmen vor allem amerikanische und asiatische Teilnehmer von „den besten Voraussetzungen aller Zeiten“.

„Wir müssen in Deutschland auch Teil dieser Revolution sein“, fordert Matthaei. „Das wirtschaftliche Handeln wird neu definiert, weil Wertschöpfungsketten ganz neu zusammengesetzt werden.“ Es sei nicht einfach, räumt er sein, viel Geld für eine Technologie in die Hand zu nehmen, ohne ein konkretes Produkt zu haben. „Die Schwierigkeit für die deutsche Wirtschaft ist es, dass sie große Ressourcen bereitstellen muss – aber die Chancen noch nicht klar vor Augen liegen.“